黑龙江省西部低山丘陵区水土保持林模式构建及效益

2013-08-08孙学顺王力刚赵岭

孙学顺,王力刚,赵岭

(1.黑龙江省双城市幸福乡政府,黑龙江 哈尔滨150131;2.黑龙江省森林与环境科学研究院,黑龙江 齐齐哈尔161005)

1 试验区域及概况

本项试验选在黑龙江省西部半干旱三北工程区,地理位置为44°04′—48°58′N,122°24′—128°19′E。包括哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、绥化全部或部分地区,区域面积10.4万km2,占全省总面积的22.9%。地形三面环山,南面临江,中间凹陷,轻缓向南倾斜,海拔30~500m。

该区气候属于中温带、半干旱大陆性季风气候。热量分布从西南向东北递增,水分由西向东递增,是该省热量最高而降水又较少的地区,具有半干旱区特征。年均气温0.7~4.2℃,年均降水量368~573mm,≥10℃积温2 383~2 900℃,无霜期120~150d。

该区主体为长白植物区系。近年来,随着天保工程的实施,封山育林使得该区的次生植被有所恢复,次生林规模在逐年增加。在广大农区则营造了大面积的人工林,主要为各类人工选育的优良杨柳品种和落叶松、樟子松、云杉、灌木柳等。

全区人口1 609.5万人,占全省总人口的44.6%,是全省政治经济文化的集中地区,是东北老工业基地的重要组成部分,这一地区为国家的经济建设发挥着重要作用[1]。

2 水土保持林试验模式构建

本试验选择甘南县中兴乡兴久村的白虎山作为试验模式构建核心区,其地理坐标47°40′30″~47°44′30″N,123°03′30″~123°32′E,该山海拔257m,坡度12~15°,是典型的低山丘陵区地势地貌。由于人为的强烈干扰,植被破坏严重,水土流失日益加剧。因而,以此山为样板,构建该区水土保持林示范模式。

首先根据坡向、坡位、立地条件、水土流失状况的不同将白虎山划分了4个立地类型区:(1)灌木林区——山脊部及山下沟壑区;(2)乔灌混交林区――阳坡中部;(3)针叶乔木混交林区——阴坡中部;(4)阔叶乔木纯林区——山下缓坡土层深厚区。同时根据树种生物生态学特性合理配置相应造林树种,从而构建水土保持林试验模式:在山脊配置蒙古沙棘,阳坡中部配置樟子松蒙古沙棘混交林,阳坡中下部配置樟子松纯林,阴坡中下配置落叶松云杉混交林,坡下部缓坡区配置小黑杨纯林,沟壑区及低洼区配置灌木柳。

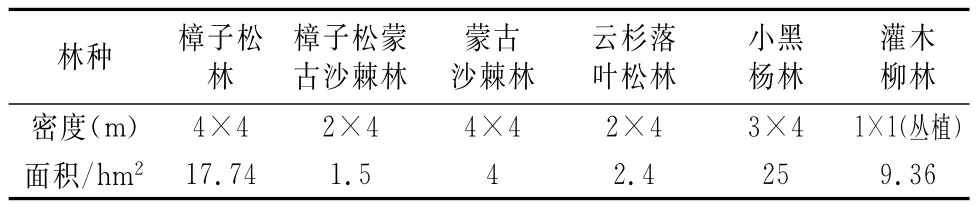

水土保持林试验模式各林种密度及规模见表1。试验造林采用鱼鳞坑整地,规格为40cm×40 cm,添加客土。造林苗木规格,樟子松采用5年生容器苗,红皮云杉采用6~8年生带土坨移植苗,长白落叶松采用2年实生苗,沙棘采用2年实生苗,小黑杨采用2根一干苗,灌木柳采用穴状插穗,每穴4株,呈菱形扦插,株间距20cm。

表1 各林种密度及规模统计

3 效益观测项目

3.1 径流观测

在白虎山水土保持林模式区分别于小黑杨林分、落叶松云杉混交林分、灌木柳林分、坡耕地、樟子松林分、荒坡地等地选择具有相同坡度各设径流观测场1处,面积0.067hm2,测定自然降雨条件下的径流量、土壤和土壤肥料流失量。径流量的测定是在测量小区下游安装自由流20°三角形薄壁量水堰的径流槽,观测径流量[2,3]。

水位观测:采用维尔达式水位计或在堰口壁上安装水尺,观测水位的变化过程,根据记录绘制水位变化过程图,据图用下式计算其径流总量:

W=QT=0.25H2.5T

式中:W—过堰径流总量(m3)

Q—每秒过堰流量(m3/s)

T—过堰径流历时(s)

H—过堰水位(m)

3.1.1 土壤流失量的测定

取样:在注入径流槽的水舌处,用取样瓶直接接取法取水样。在发生径流期间每2min取一次水样,每次取1 000mL。

水样处理:采取沉淀过滤法并计算出径流中的含沙量及输沙量,即为小区内的土壤流失量,然后再换算出每hm2土壤流失量(干质量)。

3.1.2 土壤肥料流失量的测定 在径流观测小区内,随机取0~10cm深的表土为土样(2次重复),并进行土壤肥料化学分析,然后根据土壤流失量和土壤肥料含量换算出肥料流失量。

3.1.3 林木提高土壤肥力的测定 在白虎山水保林模式内落叶松云杉混交林分、樟子松沙棘混交林分、小黑杨林分内选取典型取样点各5处,与造林前对应比较0~20cm深度混合取样土壤养分的变化,来确定水保林模式各林分提高土壤肥力的程度。

3.2 侵蚀沟调查

按沟系逐条进行实测长、宽、深,平均宽和深是取沟的中点实测值。

4 结果与分析

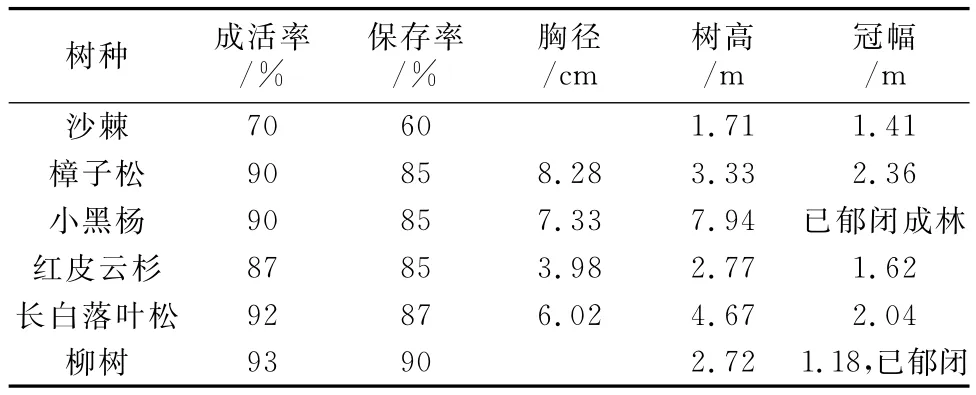

调查结果表明:兴久试验区水土保持试验模式林总体成活率87%,保存率82%,小黑杨及柳树已郁闭,其他各树种也已呈现郁闭态势,水土保持林模式按照设计已基本形成雏形(见表2),白虎山及其相关下部水土流失区林木覆盖度已达70%,形成了从山上到山下及周边针阔混交、乔灌结合的水土保持林复合模式,开始发挥效益。

表2 兴久水土保持林模式各树种生育调查统计

表3 白虎山区域绿化前后侵蚀沟调查统计

4.1 侵蚀沟变化情况

据调查(见表3),曾经从山上到山下水流沟19条,其中15条处于发展阶段,模式成型后基本上得到固定,发展沟已经不见,大的水流沟变小或得以固定,山下的侵蚀沟不再发展,与模式建立前相比,水流沟15条发展沟都转为稳定沟,或趋于稳定沟。

4.2 水文效应

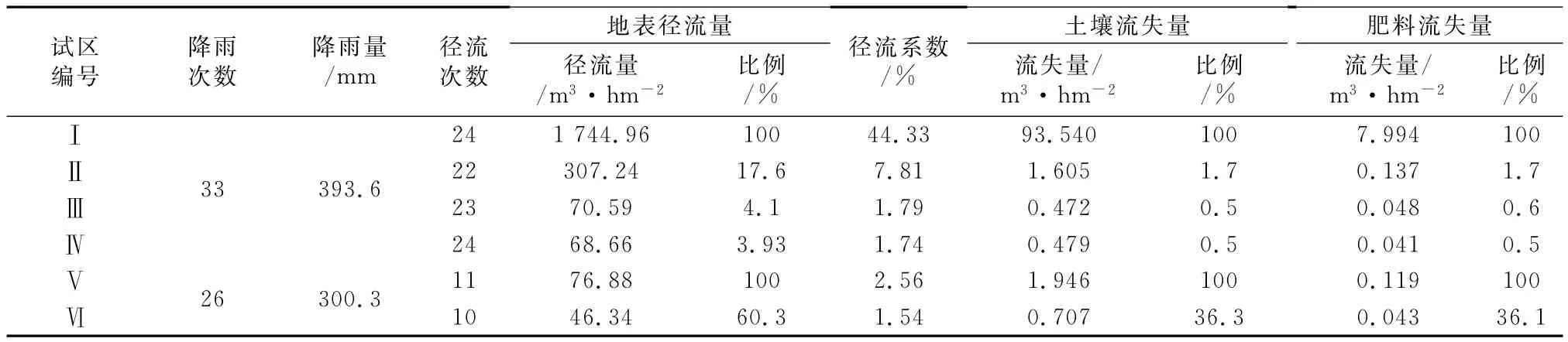

据在模式区内径流观测结果表明,相同条件下,模式建立成型后较对照减少地表径流量39.7%~95.9%,减少土壤流失量63.7%~99.5%,减少肥料流失量63.9%~99.5%(见表4),水文效应十分显著。同时不同试验林区的水文效应存在一定差异,调查显示灌木柳林区地表径流最小,土壤与肥料流失量也最小,樟子松纯林则相应较大,总体上看都较对照有较大程度的减少量。

表4 白虎山水保林模式区建立前后的水文效应

4.3 增肥效应

由于已经初步成型的水土保持林模式内每年形成大量枯枝落叶,随着枯落物的不断分解,使模式区林地表层的土壤肥力得到提高。通过调查模式区内3种林分固定样地的土壤养分含量,与造林前土壤养分含量相比,模式区有机质含量提高46%~59%,有机氮提高24%~52.2%,有效磷提高48.6%~60.7%(见表5)。

表5 不同林分下土壤养分状况

4.4 生物多样性变化

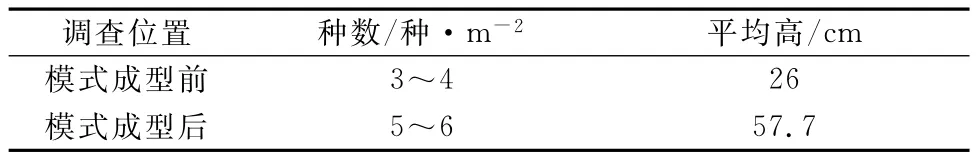

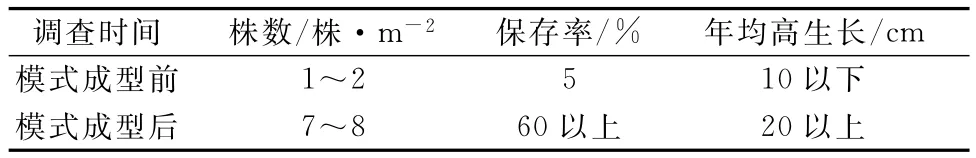

另据试验观测,白虎山水保林除了产生了显著的水土保持功能外,对该区植被恢复及动物迁徙繁衍产量了良好的促进作用。随着林木大量植入及生长发育,改变了白虎山区域近地层许多生态因子,如地表温度、表层大气湿度、土壤水分、及近地层光照,为其他物种的侵入及生长创造了适宜的环境条件,现场调查及走访调查显示,草本植物品种由模式成型前3~4种·m-2增加目前的5~6种·m-2,模式区内草的高度较建设前提高120%以上(由平均26 cm增加到57.7cm)(见表6)。木本植物如春榆、野山楂等也陆续侵入,且种群逐渐扩大,生长量明显提高(见表7)。

由于植被盖度的增加及高度的增大,为许多动物创造了适宜的栖息环境,据当地居民反映,野兔、野鸡、狐狸、狼多年不见或很少见的野生动物较之前出现频率明显增高,种群数量增大,一个进展演替的植被恢复模式类型正在形成。

综上所述白虎山水土保持林模式的建设从根本上改善了白虎山荒山秃岭生态环境,为该区荒山绿化及水土保持林营建提供了可供借鉴的示范模式。

表6 草本植物调查

表7 野生春榆、山楂天然更新及生长调查

5 小结

在兴久试验区白虎山试验构建的水土保持林示范模式,起到了显著的水土保持效应,原来的19条水流沟中15条发展沟已转为稳定沟;地表径流、土壤流失量均得到有效控制,土壤养分均有不同程度的提高,同时促进了试验区的植被恢复与环境改善,为该区荒山绿化及水土保持林营建提供了可供借鉴的示范模式。

[1]沈积坤.黑龙江省三北防护林建设[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1989:1-4

[2]于宗国,李怀甫,吴演楫,等.小流域森林水文观测方法[M].北京:学苑出版社,1992

[3]王礼先,朱金兆.水土保持学[M]2版.北京:中国林业出版社,2005