运用安全流变—突变理论研究心理学的思考*

2013-07-25朱正中

朱正中

(中国矿业大学校长办公室,江苏 徐州 221116)

科学心理学作为一门科学正式确立下来不过100多年的历史。在短暂的发展历史进程中,心理学研究受到物理学、化学、生物学等学科影响,相关自然科学的理论也多次被借鉴或被移植用来开展心理学研究,取得了丰硕成果,并不断推动着心理学的发展。可以说,心理学的发展是伴随着同时代的科学发展而发展的。自然科学的相关理论固然不能生搬硬套、不加选择地用于心理学研究,但具有方法论意义的范式仍可资借鉴。“一个心理学家即使不懂物理学的专门理论,但保持方法论上的开放性和敏感性还是可能的,也是必要的。”[1]安全流变—突变规律是安全科学的本质规律和统一规律,对心理学研究同样具有很好的借鉴意义,本文藉此做些探讨。

一、安全流变—突变理论的基本要义及其哲学内涵

(一)基本要义

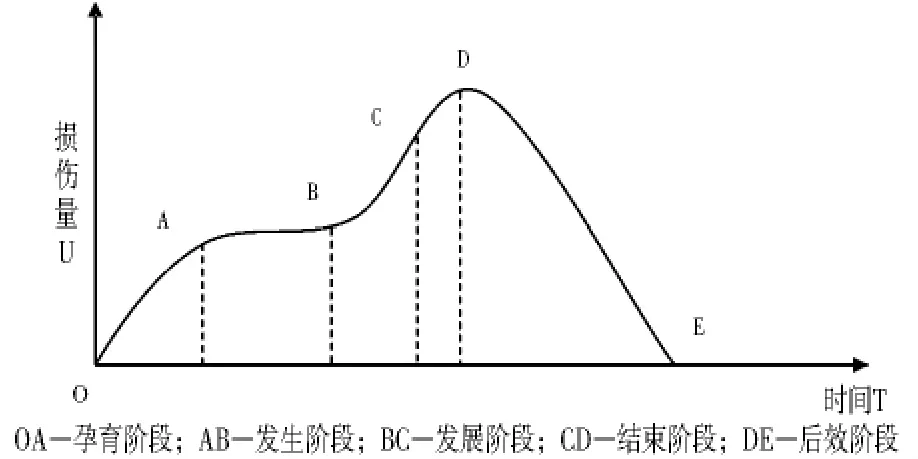

安全流变—突变理论是由学者何学秋首先提出,他是我国第一个安全技术及工程学科博士学位获得者。他和其他研究者在一系列著作和论文里详细阐述了安全流变—突变理论的基本规律,建立了物理模型和数学模型。该理论认为,事物的安全状态是相对的,危险状态是绝对的。安全和危险运动受内因和外因影响,并在一定条件下相互转化。该理论在工程实践领域和社会科学领域都得到了很好的验证[2-6]。安全流变—突变理论的基本内容可以用图1表示。

图1 安全流变—突变示意图

安全流变—突变理论认为,当某一新事物诞生后的初期(OA阶段),损伤量随时间呈减速递增,新秩序在此期间逐步形成和完善。当新秩序发展到成熟阶段(AB阶段),完善的新秩序使损伤量匀速缓慢增加。经过一个稳定增加的时期后,原秩序将再次向无序方向发展,进而使损伤量开始加速增加(BC段)。任何事物都具有固有的损伤量承受能力或界限,超出此限(D点),事物将发生安全突变。当原秩序被破坏后,事物又开始回归到一个新的安全状态,即损伤量为新的近似零值,原事物的秩序消失,又形成了一个同类新事物诞生的新起点(E点)。物质世界就是在从安全到危险的无限循环中存在和发展的。

(二)哲学内涵

安全流变—突变规律得到了工程实践(如矿山煤岩事故、煤炭自燃)的验证。同时研究者也指出,机械事故、社会的变革或改革、人的衰亡过程(人的生命过程和伤亡过程)同样遵循安全流变—突变规律。由此得出的结论是:安全流变—突变理论是安全科学的本质规律和统一规律,符合自然辩证法原理和量变—质变规律,符合马克思主义哲学观。流变—突变理论的核心在于揭示了安全损伤变化与时间的关系及各个阶段变化的特征。

二、利用安全流变—突变理论开展心理学研究的可行性

(一)心理学的发展史是一部吸收融合新理论的发展史

哲学是心理学的母体,哲学为心理学提供理论框架和指导思想,但哲学不能为心理学提供实证基础。心理学摆脱哲学的附庸地位在于逐步采用了自然科学的观察法和实验法,最终逐步剥离哲学,正式成为一门独立的科学。心理学究竟是自然科学还是人文科学,亦或是自然科学和人文科学的交叉学科,从心理学正式成为一门科学开始,就争论不休,各执一词,直至目前心理学界也未达成共识。“确定地说,心理学是一门介乎自然科学与社会科学之间的中间科学、边缘科学、交叉科学。”[7]

可以说,心理学的发展史是一部不断融合最新理论、汲取其他学科营养(包括自然科学和人文科学等学科)来充实自身发展并不断创新的历史。回顾心理学的发展历程,可以看出,各种新式理论均与心理学有渊源。新式理论应用于心理学,既扩大了新式理论的应用范围,同时也促进了心理学的发展。理论借鉴虽有瑕疵,仍不失为一项不错的尝试。如勒温的场论就借鉴了物理学中“场”的相关概念,费希纳对物理刺激和它引起的感觉进行数量化研究创建心理物理学,认知心理学就应用了控制论、信息论、计算机科学的相关理论。近年来不断有研究者将混沌学、非线性科学的相关理论应用到心理学的研究,从不同侧面诠释心理学内容,也取得了不错的效果[8-9]。

(二)心理问题属于广义上的安全问题

辩证唯物主义认为,事物是不断运动变化的,对立统一规律是物质世界运动、变化和发展的最根本的规律。在自然界和人类社会中,也始终存在着安全与危险这一对矛盾。“人类创造精神和物质财富的一切活动都在安全与危险的矛盾之中进行。自然资源的开采和利用带来了自然环境的变化和破坏;机电设备的广泛应用带来了各种机电事故;人在越来越复杂的环境中活动,其自身的承受能力和心理状态都会发生较显著的变化。当这些变化超出一定的阈限后,人的安全状态便进入危险状态。因此,各学科领域都存在安全科学的内容。”[3]

心理问题是由于个人及外界因素引起个体强烈的心理反应(思维、情感、动作行为、意志)并伴有明显的躯体不适感,是大脑功能失调的外在表现。当心理变化达到人的承受能力极限时便进入危险状态。广义上讲,心理问题也是安全问题。可以这么认为,心理安全属于大安全理论范畴的一个分支,心理问题在某种意义上可以纳入安全科学的研究范畴。基本依据如下。

从定义上看,安全科学是研究事物发展过程的安全演化规律的科学。心理学是研究心理现象发生、发展和活动规律的科学。心理的变化发展过程是事物发展的基本过程。

从状态概念上看,安全科学的状态有安全、危险、事故等3个状态,而心理状态粗略讲有健康、亚健康、病态等3个状态。二者在形式和内容上都存在某种对应关系。

从基本观点上看,安全科学认为事物的安全状态处于不断的变化之中,安全是相对的,不安全是绝对的;事物安全状态的变化符合量变到质变的原理。心理学同样认为人的心理处于变化之中,健康是相对的,不健康是绝对的;心理状态也符合量变到质变的原理。

(三)利用安全流变—突变理论阐释心理变化过程的可行性

安全流变—突变规律是事物安全演化的基本规律和本质规律,其哲学思想和方法能揭示安全科学的普遍性概念和规律,为安全科学研究提供方法论指导。“自然科学方法在社会科学领域中的应用既有必要,也有可能。”[10]安全科学的流变—突变理论是利用自然科学研究方法得出的结论,亦可适用于心理问题研究。有一种立场就主张心理学应该以现代自然科学的世界观和方法论为基础,注意现代自然科学对心理学的意义。同时,辩证唯物主义认为,客观世界是一个相互联系、不可分割的整体,世界具体有整体性和统一性。同时,心理学的发展史也已经表明,自然科学的相关理论早已被移植到心理学研究当中,并有力地推动心理学不断向前发展。从以上分析可以看出,利用安全科学已有的规律和理论来分析和阐释心理问题是恰当的,也是可能的。

三、安全流变—突变理论对心理学的启示

(一)心理变化过程的新诠释

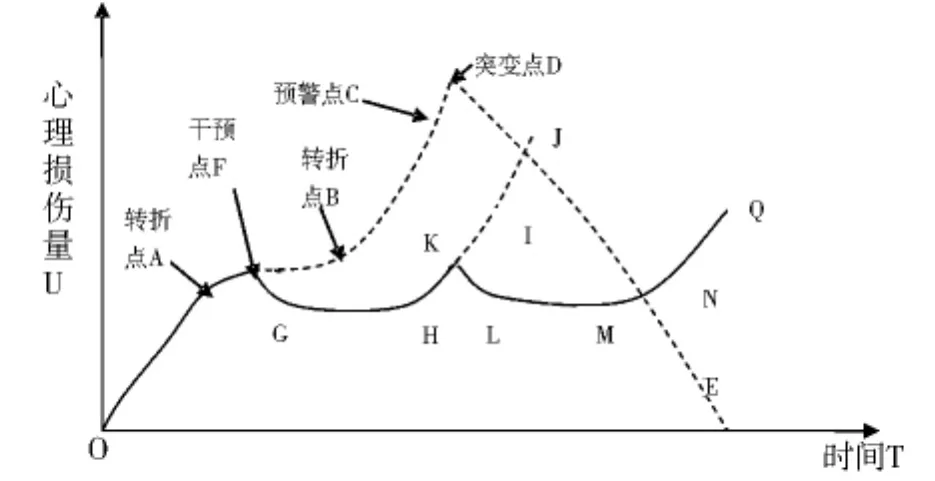

人的心理过程是动态的变化发展过程,随着主观意愿和客观环境的变化而变化。心理变化过程一般都要经历发生、发展、消亡等几大阶段。按照安全流变—突变理论,个体心理变化过程一般遵循OAFBCD曲线(如图2所示)。当心理问题出现时就需要及时辅导或者干预,以便最大程度上减轻心理疾病带来的困扰。下面仅以实施个体心理干预为例进行解释。

图2 实施干预的心理问题流变—突变示意图

在实施干预前,心理变化过程的各阶段分别为:OA—孕育阶段;AB—发生阶段;BC—发展阶段;CD—结束阶段;DE—后效阶段。当实施第一次心理干预后,各阶段变为:OA—孕育阶段;AFGHK—发生阶段(又分为AF、FG、GH、HK四个阶段)。当实施第二次心理干预后,变化情况类似于第一次,变成曲线KLMNQ。

当心理干预在F点作用后,原有的心理变化过程由OAFBCD变为OAFGHKIJ。经过干预后,心理损伤流变—突变过程发生了改变。FG段为心理损伤减速降低阶段,个体心理状况好转。到达G点时,心理变化趋于平稳。进入GH段,即心理稳定发展阶段。HI为心理损伤加速增加阶段,I点为心理突变的预警点,此时如果不继续采取措施,个体将进入IJ段,J为突变点,超过J点个体进入突变阶段。以此类推,若个体干预发生在K点,流变—突变曲线将由OAFGHKIJ变成OAFGHKLMNQ。到达L点时,心理变化趋于平稳。进入LM段,即心理稳定发展阶段。MQ为心理损伤加速增加阶段,N点为心理突变的预警点,此时如果不继续采取措施,个体将进入NQ阶段,N为予警点,Q为突变点,超过Q点个体进入突变阶段。

当然,个体有自我修复能力,在没有外界干预情况下,很多时候依然能自我修复。但依然可以用图2进行解释。如心理变化达到F点时,个体开始自我修复,依然会将曲线从OAFBCD变为OAFGHKIJ。

(二)心理辅导或干预需要把握关键节点

从图2可以看出,对心理进行辅导或干预在不同的阶段进行会产生不同的结果。若每一次后续干预都在系统流变阶段的话(如在AB段的F点,GHI段的K点),每一次都能延长个体安全流变的时限。所以,心理干预应该是持续的,不断进行的,并不能期望依靠最开始的一次干预就能解决问题。后续干预的起始点是有选择的,应该选择在损伤量加速增加阶段,最晚不能迟于预警点。只有这样,才能使个体心理流变阶段能够尽量延长,从而最大限度的发挥心理干预的作用。

安全流变—突变理论作为普适性理论,对自然科学和社会科学研究都有方法论意义。用安全流变—突变理论的角度来分析心理变化过程,能在对心理问题进行干预时的整体把握的基础上进行相对严格的过程控制,为心理干预提供了指导。

作为主观的人的复杂性,决定了单单依靠某一个理论是难以准确、完整描述心理变化过程的。安全科学是一门新兴科学,其自身也还在不断发展、完善。利用安全流变—突变规律来诠释心理发展变化过程还只是一种初步的探索,有些论述还不是很完善和充分。将安全理论的概念和方法引入心理学研究不失为一种新的尝试,还有待深入研究。

[1]郭永玉.论物理学作为心理学的榜样[J].教育研究与实践,2002(4):41-43.

[2]何学秋.事物安全演化过程的基本理论研究[J].中国安全生产科学技术,2005(2).

[3]何学秋.安全科学基本理论规律研究[J].中国安全科学学报,1998(4).

[4]何学秋,马尚权.安全科学的“R-M”基本理论模型研究[J].中国矿业大学学报,2001(9).

[5]张 力,何学秋.安全流变理论及其在煤矿事故中的应用[J].中国安全科学学报,2001(1):6-10.

[6]肖红飞,何学秋.人员伤亡事故中“安全流变—突变论”的研究[J].华北科技学院学报,2004(4):4 -7.

[7]车文博.二十世纪西方心理学发展的轨迹及其未来的走向[J].社会科学战线,1995(5):29-43.

[8]乐国安,管 健.混沌理论研究对心理学研究的介入[J].自然辩证法通讯,2005(1):106-110.

[9]李小平,周 甦.混沌理论对社会心理学研究的启示[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2006(2):153-156.

[10]周丽昀.社会科学研究应用自然科学方法的合理性反思[J].科学技术与辩证法,2002(5):22-25.