我国地震防灾减灾科普教育的瓶颈及对策分析*

2013-06-23庄涛

庄 涛

(江苏省大丰市地震台,江苏大丰224100)

我国地震防灾减灾科普教育的瓶颈及对策分析*

庄 涛

(江苏省大丰市地震台,江苏大丰224100)

地震灾害已经成为影响我国经济发展和社会安全的重要因素,我国防震减灾事业存在很多难以快速解决的问题,因此在当前的基本国情下,加强地震防灾减灾科普教育,提高群众防灾避险意识和能力,对缓解地震中人员伤亡有着非常重要的作用。本文就地震防灾减灾工作中,地震防灾减灾科普教育的重要性,以及现阶段我国地震防灾减灾科普教育存在的问题,进行了分析和探讨;并针对上述问题,提出了相应的对策。

地震;防灾减灾;科普教育;瓶颈;对策

引言

我国是一个地震多发国家,地震灾害严重,地震造成的损失巨大。全球大陆地区的大地震中,约有四分之一至三分之一发生在我国。自1900年至20世纪末,我国死于地震的人数已达50多万人,约占同期全世界地震死亡人数的一半。因此,在我国加强地震防灾减灾科普教育是非常必要的。

1 我国地震防灾减灾科普教育背景及重要性分析

1.1 地震难以预测性

地震预报还是一个世界性难题。目前,包括像美国、日本等发达国家在内,地震预报仍然处于探索阶段。而我国的震害预防基础科研工作十分薄弱,与美国、日本等发达国家相比,我们的震害预防工作起步时间远远晚于发达国家,我们做出的较大时间尺度的中长期预报已有一定的可信度,但短临预报的成功率还相对较低[1]。

1.2 造成我国地震灾害严重的原因

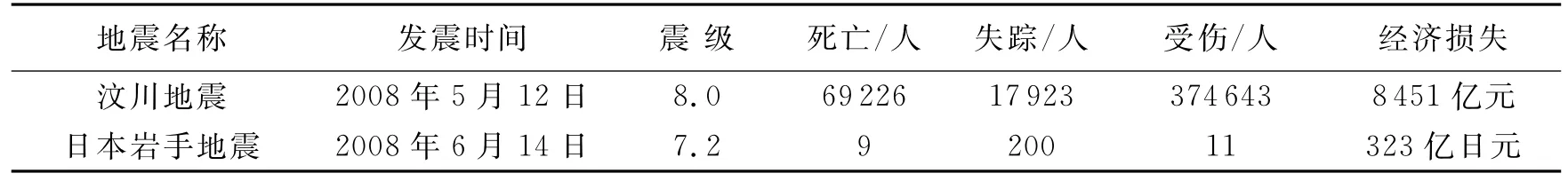

首先是地震又多又强,且地震的多发地区有很多是人口稠密地区。其次,就是我国经济不够发达,广大农村和相当一部分城市,建筑物的质量不高,抗震性能差,抗御地震的能力低[2]。而在日本,他们赖以生存的房屋,地基、结构、用料都要符合防震要求,不符合地震部门提出的抗震要求的建筑,要无条件推倒重来。表1是同一时间段上中日两次大地震在人员伤亡与经济损失方面的对比情况。

表1 汶川地震与日本岩手地震人员伤亡与经济损失对比

我国的基本国情是,不少强震区人口密集,建筑物抗震能力差,承受地震能力差等,这些是我国抗震减灾工作的“硬伤”,在短时间内难以得到大的改善,然而地震却时时刻刻威胁着人民的生命财产安全,防震减灾工作形势非常严峻。我们现在面临的一个很大的问题,就是随时可能发生的地震与难以在短时间内提升改善的国情之间的矛盾。我们在改善城市建筑抗震能力,加大地震预报科研力度的同时,是不是有什么方法在我国现今基本国情的情况下,可以更好地减少地震中的伤亡呢?

1.3 地震防灾减灾科普教育的重要性

我们都知道汶川地震中出现的最牛校长“叶志平”的事迹,他坚持防灾减灾教育,坚持地震逃生演练,在汶川地震中创造了全校师生无一伤亡的奇迹。如果多几名“叶志平”这样的校长,汶川地震中可能又会有上千名幼小的生命得以幸免于难。

因此,防震减灾科普教育工作在我国现今国情下,可以起到非常重要的作用,可以有效地缓解我们现在面临的随时可能发生的地震与难以在短时间内提升改善的国情之间的矛盾。在日常生活中学习地震知识,认识了解地震,提高民众防震减灾知识能力水平,可以让人们在地震发生的第一时间做出判断,为逃生争取最宝贵的时间,是保障生命安全最好的方法。但是我国的地震防灾减灾科普教育还很薄弱,也面临着很多的困难,形势并不乐观。

2 我国地震防灾减灾科普教育现状及瓶颈

我国地震防灾减灾科普教育水平较低,缺乏统一的地震防灾减灾科普规划,没有固定的防灾减灾科普教育基地,也缺乏经常性的防灾减灾科普宣传活动,使防灾减灾科普缺乏系统性、连续性。我国社会公众的地震防灾减灾知识和防灾减灾意识的科普教育水平较低,对防灾减灾科普教育重视程度不够,观点难以转变。

我国地震防灾减灾科普教育的困难之处主要表现在以下几个方面。

2.1 科普宣教力度不够

日本具有高水平的整体抗震能力,但日本仍然非常注重提高民众的防震抗灾意识,并强调日常生活中的应对准备。各级相关部门都印制了形形色色的地震防灾手册,指导民众平时要准备好收音机、饮用水、食物、药品等应急物品并经常清点,以备灾时增加获救希望。

通过对比我们可能会有点汗颜,因为日本作为发达国家,基础设施建筑的抗震能力远高于我国,而日本依然如此重视防震抗灾知识宣传工作,可我国地震科普教育好像一直远离我们的生活。

2.2 国民防震减灾意识淡薄

一项对武汉及武汉周边地区市民进行的“关于公民防震减灾意识”的问卷调研[3],调查结果显示,只有29%的人选择会主动阅读有关防震减灾知识的书籍,71%的人选择不会;30%的人接受过有关防震减灾科普知识宣传,70%的人没有接受过防震减灾科普知识宣传。

通过这个调研的结果可以发现,人们的防震减灾意识明显不足,对地震相关知识的了解程度较低,并且调查中发现对地震知识比较了解、愿意主动接触防震减灾知识的人群中很大一部分是一些相关专业的人士,或者高学历的群体。而那些非专业,特别是社会群众,他们接触防震减灾知识的机会还是比较少的,并且很大一部分人群不愿意主动去接触这方面的知识,他们了解防震减灾相关知识的积极性不是很高。

2.3 思想观点难以转变

现在各地政府部门对防震减灾工作更是侧重于基本设施建筑安全性的改善这一长期过程,而忽略了当前正面临着严峻的形势可以采取加强民众防震减灾教育,切实提高人们在地震中逃生求生能力来缓解。

此外部分地质结构稳定的地区,认为发生地震灾害的可能性微乎其微,这些地区有很大一部人们总是抱有高枕无忧的心态,觉得自己远离地震,没必要了解学习那些地震知识。

2.4 学校防震减灾教育中存在的问题

地震科普知识教育在我国某些地区已经进入学校,但是在目前我国的教育环境下,在孩子们心中语文、数学、英语才是重要的课程,地震科普知识课程跟体育、美术、音乐这些课程一样受不到应有的重视;而在校长老师们心中的地位大都是为了应付政策而对待的,被校长老师们眼中的升学率排挤在一个可有可无的地位,有些防震减灾科普教育课变成自习课,甚至有防震减灾科普教育课上语文、数学或英语课的现象。

很多学校为了完成上级任务,只注重形式而不在乎防震减灾科普教育的实际效果。只是在让学生们像背课文一样背诵那些事先准备好的“知识”。

此外学校逃生教育往往被停留在了口头上,很少有学校组织学生进行逃生演习。并且一般学校老师都比较缺乏地震逃生演练这方面的专业知识,不容易设计出一套比较科学的逃生方案。另外防震减灾教育实践演练大多都过于呆板,对学生而言往往只是在同一个小学的同一间教室,甚至是同一个座位在重复地演练,而没有考虑在其他陌生环境发生地震,孩子们能不能正确判断逃生。

以上这些是制约我国地震防灾减灾工作发展的主要难题。要想做好防震减灾工作,必须切实重视这些问题,并从根本上解决这些问题。

3 针对我国地震防灾减灾科普教育困难及瓶颈的对策

3.1 政策上重视,制定地震防灾减灾科普教育详细工作方针

从宏观角度上详细统一地制定防震减灾科普教育规划,确定防灾减灾科普教育工作方针,为地震防灾减灾科普教育工作落实明确思路,让防震减灾科普教育具有系统性、连续性。

3.2 针对普通群众的防灾减灾科普教育

相对于学校防灾减灾科普教育,普通群众的防震减灾科普教育难度更大一些。首先,民众主动接受防震减灾教育的意愿不高,难以真正地去用心学习这方面的知识。其次,由于在现代快节奏的社会生活中,群众难以集中进行统一的教育。这是群众防灾减灾科普教育的一大难点。针对这一问题,可采取如下对策:

(1)首先提高群众防震减灾的意识,改变观点。如果群众防震减灾意识淡薄,对防震减灾科普教育兴趣不足,那么防震减灾科普教育工作根本就难以真正地落实,并且防震减灾教育工作的实际效果和效率也会大打折扣。因此,必须提高人们的防震减灾意识,改变人们心中“地震离我远,与我不相干”的观点,让其懂得知道了解地震知识及逃生求生技巧是自己储存的宝贵财富。

(2)利用“广告效应”,潜移默化中提高群众对地震科普知识的了解。当今社会,广告可谓是无处不在、无人不知、无人不晓的事情。广告就是通过媒体,将所要表达的内容反复、多次、随时随地地呈现在人们的面前,从而达到在无形之中让人们记住所要表达的内容。而事实也是如此,我们每个人都可以随口说出许许多多的广告词。因此应发挥主流媒体的宣传作用,增加防震减灾知识的公益广告,让防震减灾教育悄无声息地渗入人们的生活,让人们的地震知识在潜移默化中得到增长。

(3)发挥大学生这一高知识群体的作用。大学生作为社会中的高知识群体,对新知识的接受能力强,并且责任意识、忧患意识强,可以在各个高校成立以防震减灾为主旨的协会,向其提供完善的理论学习环境,提升学生本身防震减灾科普知识水平,在学校内及学校周边开展防震减灾科普教育讲座,使其对防震减灾教育发挥重大作用。并且可以通过开展寒暑期社会实践活动,深入地震多发区,广泛宣传防震减灾知识、逃生技巧,提高民众防震减灾的意识,让大学生在回报社会的同时自身能力也得到锻炼。

(4)切实开展地震防灾减灾科普教育下基层工作。在城镇社区、农村广泛开展地震科普讲座、播放地震科普宣传片,发放地震防灾减灾手册,让人们有更多的机会可以接受到防震减灾知识,使防震减灾知识得到切实普及。

3.3 切实做好中小学防震减灾教育工作

首先,在全国范围内落实防震减灾科普教育进课堂工作。地震逃生知识是对每一个人来说都不可或缺的重要能力,因此无论是地震频繁地区还是地震少发地区,对孩子进行防震科普教育都是必要的。

其次,改变学校及学生对防震减灾科普教育课程不够重视的态度,要让学生把地震科普知识作为重要课程来对待。可以在中小学校开展“防震减灾科普知识家庭作业”活动,为学生布置适量关于防震减灾科普知识开放性问题的家庭作业,让学生在家长的帮助下一起讨论、查资料来完成,这样可以让学生更好地理解地震科普知识,并从内心重视地震科普知识这门课程。同时也达到了用一个娃娃影响一个家庭,逐步提高全民的地震灾害意识和地震知识水平的这一目的。

第三,避免“应试教育”型的防震减灾科普教育,不要让孩子只是为了完成老师交代的任务去背诵,而应理解地震科普知识,多多开展讨论课,例如让孩子自己思考在不同情形下遇到地震应该怎么做,切实提高学生地震逃生求生能力。

第四,应多开展并且灵活性地开展地震逃生演练。地震逃生演练是防震减灾科普教育中的最重要的一部分,可以使学生了解防震、疏散等应急避险知识。多开展并且灵活地开展地震逃生演练,比如让一楼的学生去顶楼教室,顶楼的学生到一楼教室,进行地震逃生演练,或者统一到一个陌生的环境进行演练,可以提高师生在密集场所紧急避险、自救自护和应变的能力,掌握地震来临时最有效的逃生方法[4]。

3.4 加强基层人员的防震减灾科普培训

要大力加强基层人员的防震减灾科普培训,尤其是公共场所服务人员,如商场管理人员及保安,学校老师校长等,让其可以在地震发生时起到现场合理指挥引导的作用,可以有效减少伤亡。

4 结语

地震凶于猛兽,我们必须用知识的武器去面对它、了解它,了解懂得地震防灾减灾科普知识,当其来临时我们才可以临危不乱,保护自己的生命安全不受侵害。掌握地震防灾减灾科普知识是我们一生的财富,加强地震防灾减灾科普教育在我国当前国情下可以有效地减少地震伤亡。

(作者电子信箱,庄涛:752851521@qq.com)

[1]徐道一.为什么说大地震是有可能预测的.科学对社会的影响,2008(2):47-48

[2]李英民,刘立平.工程结构的设计地震动.北京:科学出版社,2011

[3]胡振兴.地震及地质灾害防治研究会社会实践调查报告.中国地质大学,2009

[4]国家减灾委员会办公室.地震灾害紧急救援手册.北京:中国社会出版社,2010

Bottleneck and countermeasures of the popular science education on earthquake disaster prevention and mitigation in China

Zhuang Tao

(Dafeng Seismological Station of Jiangsu Province,Dafeng 224100,China)

The earthquake disaster has become an important factor that affects national economic development and social security.There are many issues that are difficult to resolve in earthquake disaster reduction.Therefore,under the current fundamental realities,to strengthen the popular science education and enhance the public awareness of the earthquake disaster prevention and mitigation have very important role for promoting the ability to alleviate the earthquake casualties.In this paper,the analysis and investigations are performed for the importance of the popular science education on earthquake disaster prevention and mitigation,and the problems existing at the present stage.The countermeasures are proposed for the issues raised above.

earthquake;disaster prevention and mitigation;popular science education;bottleneck;countermeasure

P315.9;

A;

10.3969/j.issn.0235-4975.2013.04.008

2012-05-10;

2012-11-19。