基于建构主义理论的中国国家旅游形象的研究与设计*

2013-06-23陈麦池

陈麦池

基于建构主义理论的中国国家旅游形象的研究与设计*

陈麦池

(安徽工业大学外国语学院,安徽马鞍山243032)

中国国家旅游形象长期缺失,将影响未来国家旅游业的国际战略发展。目前,中国国家旅游形象探索局限于定性的思辨性分析,缺乏系统开阔的理论体系和战略性调查研究,仍远未被上升至国家战略高度来研究。以建构主义为理论基础,提出旅游学建构主义的研究范式,初步规划建构中国国家旅游形象的研究设计,探讨建构中国国家旅游形象的研究方案设计、总体研究框架和调研体系设计。

中国国家旅游形象;建构主义;研究设计;研究范式

自1992年起,中国国家旅游局每年都推出不同的旅游主题,如2002年的“中国民间艺术游”、2003年的“中国烹饪王国游”、2008年的“中国奥运旅游年”、2009年的“中国生态旅游年”等。2003年中国推出了“中国,魅力永存(China Forever)”入境旅游宣传口号,“向国内外游客更好地介绍我国的旅游资源,但始终没有一个统一、明晰的国家旅游总体形象宣传口号”。中国社会科学院旅游研究中心在《旅游绿皮书》2011年度研究报告中全面评述了我国旅游对外宣传推广进展,明确指出中国国家旅游形象用语空泛乏力,缺乏战略性,未能充分论证,因此国际影响力极度有效[1]。

2013年,“‘美丽中国之旅'已正式确定为中国旅游整体形象。为围绕这一整体形象认真做好旅游宣传推广工作,努力把‘美丽中国之旅'打造成中国旅游核心品牌,国家旅游局于2月5日印发《关于做好中国旅游整体形象推广工作的通知》”[2]。然而,这一“对十八大提出的建设‘美丽中国'要求的主动和具体落实”的“美丽中国之旅”是否会再度“昙花一现”,应者寥寥,海外反应平平?值得旅游学界深思和反省!

中国国家旅游形象长期缺失,将影响未来国家旅游业的国际战略发展。但是,国家旅游形象“定位问题不是可以简单化、理想化的命题”[3]。因此,如何科学构筑和有效传播明确积极的中国国家旅游形象,提升中国的旅游品牌价值和国际旅游市场竞争力,实现由“旅游大国”向“旅游强国”的战略跨越,成为旅游学界及国家相关部门面临的一个艰巨挑战和迫切任务。

一、文献述评

通过文献回顾,现有中国国家旅游形象的研究大体沿着两个方向展开:第一,多偏重对中国国家旅游形象的思辨性探讨,如就中国国家旅游形象定位,邱焰美提出的“东方文明的摇篮”[4]、欧阳斌提出的“发现之旅、活力之旅、畅享之旅”[5]等;第二,对中国国家旅游形象进行了某项侧面的实证量化研究,如白凯和马耀峰[6]、白凯和张春晖等[7]、王鑫和吴晋峰等[8]分别对入境游客就中国国家旅游形象的整体评价、色彩认知和感知形象进行了问卷调查和统计分析。

国际上,对国家旅游形象的影响和评价研究一直是学界关注的重要问题,但对中国国家旅游形象关注较少,如Gartner和Shen探讨了政治事件对中国国家旅游形象的负面影响[9],Santos分析了旅行社旅游促销与潜在游客期待值对中国国家旅游形象造成的影响因素[10]。Yan和Santos论证了CHINA, FOREVER国家旅游广告片所存在的“自我东方化”(self-Orientalism)跨文化传播问题[11]。

综合而言,国内学者针对中国国家旅游形象的营销与传播、影响因素、定位与构筑等重要议题作了学术探讨。旅游学界已达成共识,目前我国国际旅游品牌建设严重滞后,国际传播与营销极其乏力,中国国家旅游形象主要受到文化误读、传统偏见、文化定势和跨文化差异等综合因素影响,对其定位与构筑做出了众多对策性研究。

值得一提的是,国内学术界对中国国家旅游形象的系统研究正在日益深入。如马小玲为其硕士论文实地调查了美国大学生对中国国家旅游形象的整体认知评价[12];王鑫在其硕士论文中较为系统地探讨了中国国家旅游形象的分维调查和要素评价等问题[13]。匡林则以其最新专著《中国国家旅游形象研究》“回顾了国内外理论成果,创建了便于概念辨析的‘相亲之路'模型,将目的地形象与国家形象、品牌化、地方依附感等置于同一研究背景中”[14]。可视为中国国家旅游形象研究颇具开创性的系统性研究成果。

然而,局限于定性的思辨性分析,中国国家旅游形象探索还处于学术研究的初始阶段,尚显零碎,仍远未被上升至国家战略高度来研究。表现为:(1)理论研究缺失严重,缺乏系统开阔的理论体系,研究总体尚显相当滞后,尚未进行系统全面和深入细致的理论构建和实证检验;(2)缺乏实证性的较大规模的调查研究和较为全面细致的数据分析。我国迫切需要对中国国家旅游形象在境内外开展较大规模的战略性调查研究工作。

“毋庸置疑,中国旅游总体形象的建构需要精致化和理性化的思考与设计。”[15]本文将以建构主义为理论基础,全面规划建构中国国家旅游形象的研究设计,探讨建构中国国家旅游形象的理论脉络与研究方法。

二、建构主义理论阐释

建构主义(constructivism)这一概念是纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)首次提出的。作为一种哲学方法论和研究范式,建构主义已深刻形塑了教育学、哲学、文学、艺术、社会学、国际政治学及其他社会科学。

建构主义强调主体对现实的建构,认为知识并不是对现实的准确表征,它只是一种解释和假设,它并不是问题的最终答案,它会随人类进步而不断被革命,并随之出现新的假设。在建构主义看来,现实不是既定的,而是通过实践和互动不断被建构出来的。社会、自我、情感和群体等,都是建构而不是自在的,它们不仅构建意义,甚至构建社会主体、社会关系、社会现象乃至社会。

正因为现实是通过行动者建构出来的,国家旅游形象成为一个变量,而不是一个常量。在建构主义理论视角与范式观照下,国家旅游形象“不再是一个客观既定有待如其所是去塑造与传播的个体实物,也并非是一种自我设计、定位和构建的结果,它不是内生于国家自身的,而是一种社会或集体实践的产物即社会构建物”[16]。

并且,由于传播主体和受众接纳不同,国家旅游形象会有“我形象”与“他形象”之分。因此,国家旅游形象可界定为“一个国家选择、提炼、整合自身各种文化和旅游资源,并对境外目标受众进行构筑、推介与传播的具备代表性与系统性的旅游口号、视觉符号与形象组合,亦是国际社会公众对一个国家旅游相关资源、产品和服务所获体验感知与情感倾向而形成相对稳定的综合评价与总体形象”[17]。

建构主义这一新的研究范式已在旅游研究中得到越来越多的应用。马凌提出,“区别于传统的实证主义研究范式,建构主义强调思维视角上的建构性、社会性、互动性和系统性与方法论上的相对主义……建构主义范式在旅游研究中的体现将主要在3个方面:重视旅游现象中话语系统的作用;重视符号和意义的建构;注重研究旅游建构的主体、对象、途径,以及围绕建构而形成的社会互动过程。”[18]

三、建构中国国家旅游形象的研究设计

作为一个旅游学和国际传播学的重大研究领域,国家旅游形象研究是一个跨学科课题,须通过旅游学、营销学、国家形象学、国际传播学等领域的学者专家共同努力。国家旅游形象的课题研究是—项复杂的探索性工作,更是一项有序的系统工程,需要重视科学严密的研究设计。研究设计是为明晰研究逻辑、达成调研目标而设计和筹划所需采取的规划、方法和步骤。“在学术研究设计过程中,最重要的是思想创新”,而“学术创新是目的,研究设计是手段”[19],通过科学合理的学术规范与研究设计,最终实现理论创新。研究设计构成框架包括建构知识观的研究范式、形成研究策略的总体步骤,以及收集分析数据的详细步骤等[20]。

(一)建构中国国家旅游形象的研究方案设计

现代营销之父菲利普·科特勒指出,国家形象和国家旅游形象应“通常是架构性的,是现实的高度浓缩……可能是基于主观印象,而非事实,但是它具有普遍性……或称地域认知结构,或意境地图,通常是信息加工和诱发消费决策的捷径……但形象可以评估和测度,能够进行管理”[21]。

基于建构主义视角,中国国家旅游形象的构筑与传播必须超越当下“设计国家旅游线路”的思维窠臼,需要一些“全球化思维,本土化运作”的战略思路。“我国旅游资源丰富,各地旅游资源类型不一,依托旅游资源来明确国家旅游形象较为困难。但我们可以通过对入境旅游者的相关认知调查,跳出旅游资源的窠臼,建立更能阐释旅游内涵和旅游氛围的形象定位。”[22]

与此同时,国家旅游形象的定位构筑与营销传播是一个庞大长期的国际系统工程,绝非一日之功和“一念之想”所能铸就。王成慧主张,我国进行“美丽中国之旅”的国际推广,要真正掌握全球游客尤其是主要客源国游客对中国国家旅游形象的认知动态,规划如何将“美丽中国”这一整体旅游形象具体化展示出来,特别是重视营销传播的效果衡量问题,运用有效手段实证分析、科学衡量“美丽中国”旅游形象在不同国家的传播效果,以便及时修正问题并相应改进方案[23]。

如上所述,中国国家旅游形象多偏重于简略而思辨的对策研究,而难能可贵的实证量化研究虽进行了问卷调查和统计分析,但只止步于中国国家旅游形象的描述性感知①,并未深究其理论概念和对策论证,而且,“分析方法目前还停留在一般频数统计和比例分析及排序等层面,对游客在形象感知方面的特征分析及旅游目的地形象优化等方面意义不大”[24]。

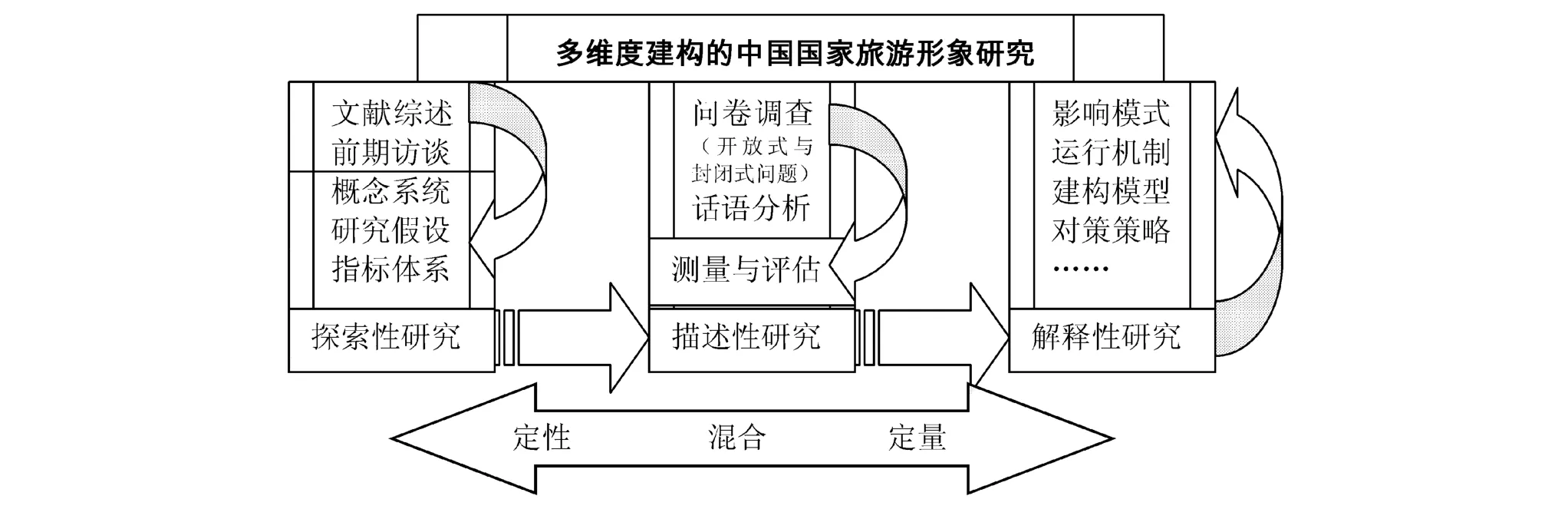

因此,鉴于中国国家旅游形象的理论研究与实践策略极度薄弱,多维度建构的中国国家旅游形象研究应是理论与应用协同互进、定性与定量统一互补的综合性研究,既是发现问题、提出问题与分析问题的探索性和描述性研究,更是注重解答问题的解释性研究(见图1)。

图1 多维度建构中国国家旅游形象的研究方案设计

(二)建构中国国家旅游形象的总体研究框架

基于旅游形象是公众对目的地旅游认知与意向的总体动态态度倾向这一基本特性,国家旅游形象运行应基本符合目的地形象形成的一般机理,存在原生形象、引致形象、复合形象、发射性形象、接受性形象等形象类别,笔者简练为国家旅游原生形象、国家旅游感知形象和国家旅游投射形象。

夏心愉以“非常新加坡”旅游形象为例,分析了旅游文本塑造的“多种族的融合”和“现代与传统的融合”两个融合的新加坡整体认同[25]。在国家和市场双重推手下,新加坡出于其社会文化和旅游资源的独特性,全岛被旅游文本主题化,而旅游形象国家机制则符号化了新加坡社会,促动了文化融合与旅游认同。

考察中国国家旅游形象的生成与认同过程,国际社会或某国家公众会通过历史文化和大众传媒等信息源形成内生的中国目的地总体认知;游客到中国实地旅行后,通过直接与间接的经历体验,结合以往知识会形成一个更综合的复合形象;而中国国家旅游相关部门根据需求与供给,有明确目的性和针对性地规划设计整体旅游形象标识,并通过广告、促销、宣传去正面传播、影响和塑造国际社会或某国家公众的中国国家旅游形象认知倾向。

目的地形象一经形成并非一成不变。况且,深受“中国形象”和意识形态等跨文化问题影响,中国国家旅游形象更是包含其组成部分和过程的复杂复合性、主观和可比较的多样相对性、时间和空间维度的动态演变性等显著特征。

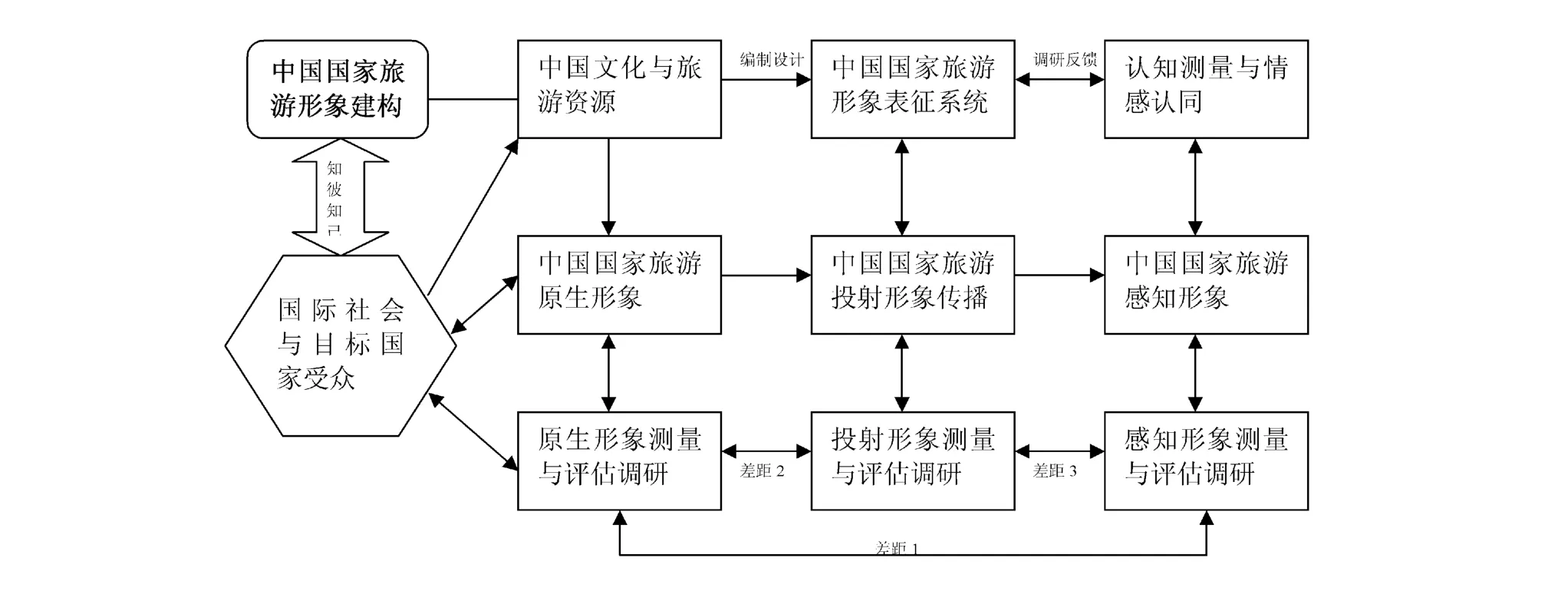

以国际社会与目标国家受众为建构目标,建构中国国家旅游形象应运用实证研究和理论推理相结合的研究方法,探讨中国国家旅游形象如何生成、传播和修正的运行机制和实证逻辑(图2)。

图2 建构中国国家旅游形象的总体研究框架

需要特别指出的是,建构中国国家旅游形象是一项长期、复杂、渐进的系统工程,是原生形象和投射形象相互作用产生最初平衡、再发生失衡直至达到新平衡的循环上升过程。建构中国国家旅游形象需要科学的理论研究和调研规划,以及缜密的建构实践和调研实施。

(三)建构中国国家旅游形象的调研体系设计

建构旅游形象绝非一劳永逸的,塑造和传播的全程须监控目标受众对相关信息的接受与感知效果,并根据实际监测数据采取修正措施,以达到旅游者感知形象与目的地投射形象相吻合的预设目标。这就使得调研旅游形象的测量与评价变得尤为重要。旅游形象的调研测量是一项系统工程,应从调研测量目的出发,明确调研测量内容,开发调研测量工具,进而获得调研数据,开展后续的调研分析。

目的地旅游形象感知调研可通过非结构法与结构法相结合的测量方式。在旅游形象的探索性调研、描述性调研、因果性调研、解释性调研和预测性调研中,非结构法即采用自由启发法和漫谈式访谈的形式,提出开放式问题让受访者自由阐述其认知和观点,结构法是选取一系列评价指标,通过向受访者发放结构性问卷的方式获取量化数据。对应旅游形象研究的建构主义研究范式,建构主义取向的旅游研究可采用话语分析法、文化表征研究法和符号学方法。

综合简洁而言,建构中国国家旅游形象的调研体系应包括文献研究法、自由启发法、内容分析法、问卷调查法等基本研究方法,以推动构建中国国家旅游形象的理论体系(表1),顺利实施其调研测量。

表1 建构中国国家旅游形象的调研体系

四、结论

中国国家旅游形象研究将成为国内外旅游学界的一个重大课题。本文以建构主义为理论基础,提出旅游学建构主义的研究范式,初步规划建构中国国家旅游形象的研究设计,探讨建构中国国家旅游形象的研究方案设计、总体研究框架和调研体系设计。

注释:

①国内研究旅游形象问题,旅游学界普遍存在着,或者自说自话地进行思辨性的“旅游形象定位与设计”,或者进行表层化的所谓定量研究,却避生就熟避重就轻地就目的地接待设施与旅游资源展开感知调研,这种测量错位与研究偏差反映着旅游形象研究理论与实践、理论构建与调查分析“两张皮”的严重问题。

[1] 国家旅游局信息中心.“美丽中国之旅”正式确定为中国旅游整体形象[EB/OL].(2013-2-6).http://travel.people.com.cn/n/2013/0207/ c41570-20461894.html.

[2] 王兴斌.中国旅游对外宣传推广:历史回顾与创新建议[A].张广瑞,刘德谦,宋瑞.2011中国旅游发展分析与预测[C].北京:社会科学文献出版社,2011:101-111.

[3] 李卫东,周宏刚.“跨文化传播中的中国国家形象建构研究”开题会综述[J].现代传播(中国传媒大学学报),2012(1):123-125.

[4] 邱焰美.简析我国的旅游形象[J].经济问题,1986(8):56-57.

[5] 欧阳斌.我国国家旅游整体形象的塑造探析[N].中国旅游报,2010-02-08(12).

[6] 白凯,马耀峰.入境旅游者对我国旅游形象认知的实证研究:兼论北京奥运旅游形象建设[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2007,35(4):115 -119.

[7] 白凯,张春晖,郑荣娟,夏雪.跨文化群体游客的中国旅游目的地意象色彩认知[J].地理科学进展,2011,30(2):231-238.

[8] 王鑫,吴晋峰,李蕾,郭峰.中国国家旅游感知形象调查[J].人文地理, 2012,27(5):128-133.

[9] Gartner,W C&Shen,J.The impact of Tiananmen Square on China's tourism image[J].Journal of Travel Research,1992,30(4):47-52.

[10] Santos,J.The role of tour operators'promotional material in the formation of destination image and consumer expectations:the case of the Peoples'Republic of China[J].Journal of Vacation Marketing,1998,4(3): 282-297.

[11] Yan,G&Santos,C A.China,Forever:Tourism discourse and self-orientalism[J].Annals of Tourism Research,2009,36(2):295-315.

[12] 马小玲.美国在校大学生对中国旅游形象的认知研究[D].西安:陕西师范大学,2010.

[13] 王鑫.中国国家旅游形象分维调查和要素评价[D].西安:陕西师范大学,2012.

[14] 匡林.中国国家旅游形象研究[M].北京:中国旅游出版社,2013.

[15] 高静.全球化背景下的中国旅游总体形象建构[J].旅游学刊,2009,24 (9):6-7.

[16] 李智.中国国家形象:全球传播时代建构主义的解读[M].北京:新华出版社,2011:5.

[17] 陈麦池.中国国家旅游形象跨文化传播战略研究[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2013(2):43-51.

[18] 马凌.旅游社会科学中的建构主义范式[J].旅游学刊,2011,26(1):31-37.

[19] 秦亚青.研究设计与学术创新[J].世界经济与政治,2008(8):75-80.

[20] 约翰·W·克雷斯威尔(John W.Creswell).研究设计与写作指导:定性定量与混合研究的路径[M].重庆:重庆大学出版社,2007:3.

[21] 菲利普·科特勒(Philip Kotler).国家作为品牌、产品及其他:地域营销和品牌管理透视[A].摩根(Nigel Morgan),等.旅游目的地品牌管理[C].天津:南开大学出版社,2006:45-46.

[22] 蒋依依.让“美丽中国”成为国家旅游形象[N].中国旅游报,2012-12-12(2).

[23] 王成慧.“美丽中国之旅”营销推广是一个系统工程[J].北京第二外国语学院学报,2013(3):85.

[24] 李玺,叶升,王东.旅游目的地感知形象非结构化测量应用研究[J].旅游学刊,2011,26(12):57-63.

[25] 夏心愉.“非常新加坡”从新加坡旅游符号机制看国家整体认同的建构[D].上海:复旦大学,2008:39.

[26] 陈麦池,张宏梅,凌善金.中国国家旅游形象测量模型设计研究[J].石家庄学院学报,2012,14(6):60-64.

China Destination Tourism Image from the Perspective of Constructivism:Research and Design

Chen Maichi

(Foreign Language School,Anhui University of Technology,Ma'anshan 243032,China)

Long-term vacancy of China tourism destination image will challenge our international tourism development in future. The present research of China tourism destination image has still been limited to qualitative analysis in lack of systematically theoretical system and strategic survey research,far from the national strategic research level.Based on the theoretical basis of Constructivism,the paper proposes the constructivist research paradigm of touriology,plans initially the research design of constructive China tourism destination image consisting of its research programme design,overall research framework and survey system design.

China tourism destination image;constructivism;research design;research paradigm

F592.1

A

1674-3784(2013)05-0051-05

[责任编辑:谌世龙]

2010年安徽省高等学校省级优秀青年人才基金项目(2010SQRW182);安徽省旅游管理特色专业建设基金项目(20101231)

2013-05-17

陈麦池(1975- ),男,河南沈邱人,安徽工业大学外国语学院讲师,管理学硕士,主要从事旅游学元理论、中国国家旅游形象、中国文

化跨文化传播研究。