不同年龄驴的后消化道中挥发性脂肪酸含量和组成的分析初探

2012-11-12陈根元周小玲唐显喜袁亚丽肖国亮

陈根元 周小玲,2 蒋 慧,2 唐显喜 袁亚丽 方 雷,2 肖国亮

(1 塔里木大学动物科学学院,新疆 阿拉尔843300)(2 新疆生产建设兵团塔里木畜牧科技重点实验室,新疆 阿拉尔843300)(3 喀什地区畜牧技术推广中心站,新疆 喀什 844000)

挥发性脂肪酸(VFA)是草食动物消化道中微生物发酵的主要产物,在以粗饲料为主的家畜中,以VFA 形式提供的能量及营养物质具有重要作用。驴为马科马属动物,作为极耐粗饲的单胃草食动物,在饲料消化方面有着与单胃动物和反刍动物不同的特点。驴的消化道前段类似于单胃动物,不同的是,它还具备由盲肠、结肠和直肠组成[1]的发达后肠(hindgut),后肠是马属动物VFA 产生的主要部位,后肠发酵主要产生以乙酸、丙酸、丁酸等为主的VFA[2,3],在盲肠中产生的VFA 可满足马维持能量需要的30%[4]。马属动物对纤维素的消化率可能不逊于反刍动物,Cuddeford 等[5]研究表明驴对纤维的消化比矮种马更完全。方雷等[6,7]研究也发现,驴对麦秸、稻草、玉米秸秆和青贮饲料具有良好消化性。

在其它家畜中的研究都证明,饲粮成分尤其是碳水化合物组成无疑是影响后肠VFA 产生的主要因素[8-10],但马属动物的后肠随年龄而增加,结肠至少在20 岁时仍然增加[1],这种发育特点说明老龄动物对粗饲料的依赖性增加,推测不同年龄驴的不同消化道部位在VFA 含量及组成方面可能存在某种程度差异,但目前尚未见相关报道。此研究主要通过采集不同年龄驴的不同消化道部位食糜液,初步了解年龄和不同肠道部位中VFA的含量及组成特点,以期为深入研究驴后肠营养与代谢生理提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点及动物

在新疆阿克苏某驴屠宰场,根据待驴的年龄及体况,选取幼龄(1~3 岁)、壮年(4~8 岁)和老龄(9~13 岁)的新疆驴作为试验动物。

1.2 仪器设备及试剂

离心机(TGL -20A),气相色谱仪(GC -2014C,日本岛津),配AT.FFAP 毛细管柱(30 m ×0.25 mm×0.25 mm),氢火焰离子化检测器(FID)。

乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸、异戊酸标准品(购自Sigma -Aldrich 公司),氯化汞(分析纯),偏磷酸(分析纯)

1.3 样品采集及处理

待实验动物屠宰后,取出消化道,鉴别回肠、盲肠、右腹结肠和右背结肠部位,回肠食糜采集部位为距回盲端30 cm 至回盲端之间,用拴系法结扎后,剪开相应肠段,收集相应肠段内容物。

第一期(2011年8~9月),选择3 头幼龄及3头老龄驴,采集回肠末端、盲肠、右腹结肠的食糜液,比较前肠与后肠VFA 差异。

第二期(2011年9月),选取3 头壮年驴,采集盲肠、右腹结肠、右背结肠3 个部位食糜液,比较后肠不同部位VFA 差异。

第三期(2011年10月~11月),选取幼龄10头、壮年17 头及老龄10 头共37 头驴,采集盲肠与右腹结肠食糜液,调查不同年龄动物后肠VFA 含量情况。

所有样品经四层纱布过滤后,按10%比例(V/V)添加浓度为25%的磷酸溶液,及数滴饱和氯化汞溶液,混匀并置于冰盒,待当天采样完成后,置冰箱中于-20℃冷冻保存后分析。

1.4 测定方法

按各VFA 标准品保留时间定性,以外标法定量。

1.4.1 标准品制备

分别量取不同体积的乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸和异戊酸标准品,制成含乙酸1~100 mmol/L,丙酸、丁酸0.5~50 mmol/L,异丁酸、戊酸和异戊酸0.2~20 mmol/L的标准品梯度溶液,取1 μL 上述各梯度溶液上机测试,用于制作标准曲线(见表1)。

表1 各VFA 标准品的标准曲线

1.4.2 样品制备

样品解冻混匀后,取10 ml 滤液4 000 rmp 离心15 min,再取上清液2 mL,10 000 rmp 离心15 min,上清液用0.22 μm 水系滤膜过滤后,取1 μL 滤液上机测定。如峰面积超过上述标准曲线值范围,则将滤液用去离子水稀释一倍后再取1 μL 上机测试。

1.4.3 分析条件

采用程序升温,初始温度120℃,保持4 min,后以20℃速率升温到180℃,保留1 min,整个程序持续时间为8 min。进样口温度230℃,检测器温度230℃。载气为高纯氮气,色谱柱流量为0.9 mL/min,氢气流量45 mL/min,空气流量450 mL/min,分流比30:1,尾吹气流量30 mL/min。图1 为某肠道食糜样品的气相色谱出峰图。

图1 某样品的气相色谱出峰图

1.5 数据分析

数据分析采用EXCEL 和SPSS 11.5 软件进行,采用t 检验(t test)或单因素方差分析(one -way ANOVA)进行显著性检验,P<0.05 为差异显著,用Duncan 氏法进行多重比较,结果以平均值±标准误(SE)表示。

表2 幼龄和老龄驴回肠、盲肠与右腹结肠VFA 含量和比例

2 结果与分析

2.1 幼龄和老龄驴前、后消化道的VFA 组成

由表2 可知,在VFA 含量方面,幼龄和老龄驴的回肠和盲肠中各VFA 含量无显著差异(P >0.05),但在右腹结肠中,除丁酸和异戊酸外,其它VFA 在老龄动物中都显著高于幼龄动物(P<0.05)。在幼龄驴中,右腹结肠乙酸、丙酸、丁酸和总VFA 含量显著高于回肠(P<0.05),但与盲肠无显著差异(P >0.05),尽管在右腹结肠中各指标数值高于盲肠;而盲肠的乙酸和总VFA 含量显著高于回肠(P<0.05)。在老龄驴中,乙酸、丙酸和总VFA含量显著高于盲肠和回肠(P<0.05),而盲肠除乙酸含量显著高于回肠(P<0.05)外,其它各VFA 与回肠间无显著差异(P >0.05)。但需特别说明地是,回肠中各VFA 和总VFA的含量都较低,而盲肠和右腹结肠VFA 含量个体间在数值上变异较大,可能在统计上掩盖VFA 在各部位间的差异性,仅就某一个体值进行比较时,所有个体均呈现出右腹结肠和盲肠VFA 含量远高于回肠的特点。

在VFA比例方面,幼龄和老龄驴的各肠段中VFA比例无显著差异(P >0.05)。但在幼龄驴的盲肠和右腹结肠中乙酸比例显著高于回肠(P<0.05),而回肠中丁酸和异戊酸比例显著高于盲肠和右腹结肠(P<0.05),且在老龄驴中,回肠中戊酸含量显著高于盲肠和右腹结肠(P<0.05);在数值上,不同年龄驴回肠中异丁酸、异戊酸和戊酸含量高于盲肠和右腹结肠。另外,在回肠中未检测出异丁酸。

2.2 壮年驴不同后肠部位VFA 组成

由表3 可知,由于个体间VFA 含量差异较大,在盲肠、右腹结肠和右背结肠中各VFA 含量无显著差异(P >0.05),但就单一个体而言,在单个VFA或总VFA 含量间,总是呈现出盲肠<右背结肠<右腹结肠的规律。

就三个部位各VFA比例来说,各VFA的比例无显著差异(P >0.05),平均乙酸:丙酸:丁酸的比例约为67:17:8,都是以乙酸为主的发酵类型,而异丁酸、异戊酸和戊酸比例变化较大。

表3 壮年驴不同后肠部位VFA 含量和比例

2.3 不同年龄段驴盲肠和右腹结肠VFA 含量及比例

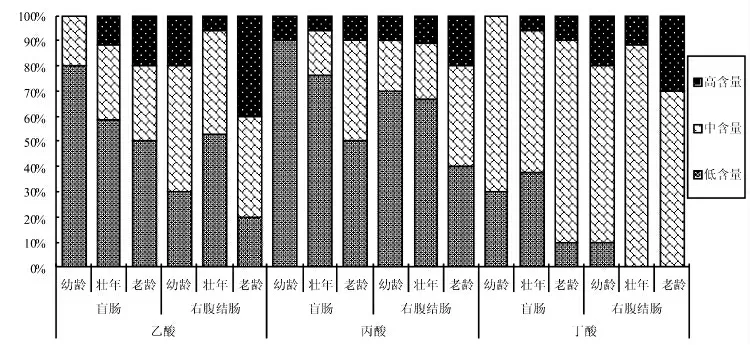

由图2 和图3 所示,不同年龄驴个体间VFA 含量差异很大,将各VFA 含量数值做成频次分布图。同一年龄段驴,在右腹结肠各VFA 中位于中含量和高含量区段的比例总是高于盲肠。在不同年龄段盲肠,乙酸、丙酸和异丁酸中位于中和高含量区段的比例随年龄增加而增加,而其余VFA 变化无明显特点。在不同年龄段右腹结肠,丙酸中位于中和高含量区段的比例随年龄增加而增加,而异丁酸中位于中和高含量区段的比例随年龄增加而减少,其余VFA 无特定趋势。

图2 不同年龄段驴盲肠和结肠中乙酸、丙酸和丁酸含量频次分布

图3 不同年龄段驴盲肠和结肠中异丁酸、异戊酸和戊酸含量频次分布

由表4 可知,右腹结肠中幼龄动物丙酸比例显著高于壮年动物(P<0.05),而壮年组中右腹结肠异戊酸和戊酸比例显著高于其盲肠(P<0.05),其余各VFA比例无显著差异(P >0.05)。但在盲肠中呈现出乙酸比例随年龄增加,而丁酸、异丁酸、异戊酸和戊酸比例则随年龄而降低的趋势;在结肠中乙酸和丁酸比例随年龄而增加。其它VFA 无明显变化规律。

表4 不同年龄段驴盲肠与右腹结肠中VFA比例%

3 讨论

在幼龄和老龄驴中,回肠的丁酸、异戊酸和戊酸比例高于盲肠和右腹结肠,而乙酸比例则较低,且未检测到异丁酸,表明驴回肠微生物发酵模式的一些特殊性,但其产生原因及生理功能尚不清楚。

驴盲肠是主要的VFA 产生部位,但从壮年驴中发现,盲肠中VFA 含量比右腹结肠和右背结肠低,其原因是为何呢?从表观上,我们在采样过程中发现,盲肠中食糜液较稀,而右背结肠较干燥,不易采集食糜液,而右腹结肠则介于二者之间。按照Frape[1]的报道,通过回盲结点的水分中被盲肠腔吸收的比例最多,其次被腹结肠吸收最多,微生物降解速率在盲肠和腹结肠中高于背结肠。从生理上可进一步解释为,盲肠是主要的VFA 产生部位和吸收部位,也是水分吸收重要部位,但盲肠食糜中水分含量仍较多,VFA 被吸收和稀释,因此VFA 含量低。而右腹结肠可部分产生VFA,加之进一步对水分大量吸收,导致此部位食糜液VFA被浓缩,因而VFA 含量高。而右背结肠部位,由于食糜水分含量少,已不宜于微生物发酵产生VFA,但此处VFA 吸收也少,却对水分有部分吸收,同样具有浓缩效应,导致此处的VFA 含量高于盲肠,但却比右腹结肠低。

除个别部位丙酸、异戊酸和戊酸存在差异外,不同年龄驴的盲肠和右腹结肠各VFA比例都较接近,表明其发酵类型和模式基本相同,间接表明大于1 岁驴后肠及其微生物发酵系统基本完善,这对主要以低质粗饲料为食的驴具有特殊的生理意义。徐崇荣[11]对牦牛犊牛瘤胃中VFA 研究发现,其VFA 总量随年龄增长而增加,而邵彩霞与韩正康[12]也发现鹅盲肠中VFA 含量有随年龄增长而增加的趋势,Guedes 等[13]研究发现34~90日龄内,年龄显著地影响家兔盲肠中VFA 含量,但本文结果说明:大于1 岁龄时,年龄不是影响驴盲肠和结肠发酵的主要因素。但另一方面,老龄驴中右腹结肠乙酸、丙酸和总VFA 含量高于低龄驴,且盲肠中乙酸比例随驴年龄增加而增加,表明老龄动物在纤维素利用上更占优势,也说明老龄驴后肠发育比幼龄动物更加完善。Frape[1]报道马属动物大肠随年龄增加而增加,结肠在至少20 岁时仍然增加,且大肠的末端比始端能在更大的年龄上持续伸长。这种发育反映了老龄动物对粗料的依赖增加,也进一步说明粗饲料在驴营养供给和后肠发育中的重要作用。

马属动物后肠发酵与瘤胃的典型区别是后肠中淀粉含量更低,马小肠中可高效地消化可溶性淀粉,因此到达大肠的淀粉较少,除非饲喂大量含淀粉饲粮[1]。马属动物大肠食糜内容物以结构性碳水化合物为主,乙酸和丁酸是其消化的主要产物,因此,驴后肠都是以乙酸为主的发酵类型,乙酸摩尔比例约为60~69%,丙酸摩尔比例介于16~23%间,丁酸介于7~11%间,乙酸:丙酸:丁酸比例一般为65:20:10,这3 种VFA 为驴盲肠和结肠中主要的VFA,占总VFA比例大于90%,异丁酸、异戊酸和戊酸所占比例很小。牛羊瘤胃中乙酸/丙酸比值在3 左右[14,15],而在驴后肠中普遍大于3,最高者可达4.3,表明驴后肠乙酸产生量很高,也间接说明其在结构性化合物消化中的重要地位。

孔祥浩等[2]报道后肠中还含有较高浓度的支链脂肪酸,从本文结果来看,驴后肠中支链脂肪酸(异戊酸和异丁酸)比例为5~7%,略高于Bovera等[16]对家兔盲肠的报道,高于张莹等[15]对牦牛瘤胃的报道。异位酸可促进纤维分解菌生长[17],提高纤维的消化率[18]。驴后肠中高比例异位酸可能也对其纤维发酵具有潜在的益处。

本研究的不足在于未在相同饲粮条件下对试验动物各指标进行比较,因此不能消除由饲粮引起的差异。李旺[19]总结发现,VFA 含量受粗精比的影响较大,而挥发性脂肪酸组成则受饲料中NDF 和非NDF比例影响较大。Fleming 等[20]研究发现不同粗料日粮对VFA 含量影响显著,但VFA比例差异小。在新疆当地,驴饲粮以麦秸、玉米秸为主,这可能是导致驴个体间VFA 含量差异大而VFA比例接近的主要原因。另外,在屠宰前驴个体间未进食时间不同,Rérat 等[21]研究表明VFA组成不受禁食时间所影响,但VFA 含量变化明显,这可能是引起个体间VFA 含量差异大的另一个原因。

4 结论

4.1 不同年龄和部位,驴个体间VFA 含量差异较大。就单一个体而言,回肠中VFA 含量低,而驴后肠VFA 含量高,VFA 含量通常为右腹结肠>右背结肠>盲肠>回肠。

4.2 各VFA比例在不同年龄驴的不同后肠部位几乎都无明显差异,但回肠各VFA比例与后肠差异较大。在大于1 岁龄驴中,年龄不是影响驴后肠VFA 含量及比例的主要因素,表明大于1 岁龄驴的后肠发酵系统已经基本完善。

4.3 在驴后肠中,微生物发酵类型为乙酸型,VFA含量及比例以乙酸为主,其次是丙酸和丁酸,也能产生少量的异丁酸、异戊酸和戊酸。

[1]FRAPE D.Equine nutrition and feeding[M].4th ed.Singapore:Blackwell Publishing LTD.,2010:10 -15.

[2]孔祥浩,贾志海,郭金双.反刍动物后肠道对碳水化合物的消化吸收研究进展[J].中国畜牧杂志,2005(02):38 -40.

[3]MOORE-COLYERA M S,HYSLOPB J J,LONGLANDC A C,et al.Intra -caecal fermentation parameters in ponies fed botanically diverse fibre-based diets[J].Animal Feed Science and Technology,2000,84(3-4):183-197.

[4]GLINSKY J M,SMITH M R,SPIRES R H,et al.Measurement of volatile fatty acid production rates in the cecum of the pony[J].J ANIM SCI,1976,42(6):1465-1470.

[5]CUDDEFORDA D,PEARSONA R A,ARCHIBALDA R F,et al.Digestibility and gastro-intestinal Transit time of diets containing different proportions of alfalfa and oat straw given to Thoroughbreds,Shetland ponies,Highland ponies and donkeys[J].Animal Science,1995,61(2):407 -417.

[6]方雷,矿理扬,牛志涛.新疆驴对4 种秸秆日粮采食与消化的研究[J].新疆农业大学学报,2009,32(03):45-48.

[7]方雷,丁彪元,肖国亮.不同精料水平对新疆驴利用稻草日粮的影响[J].塔里木大学学报,2009,21(02):20-23.

[8]SICILIANO J J,MURPHY R M.Nutrient digestion in the large intestine as influenced by forage to concentrate ratio and forage physical Form1[J].Journal of Dairy Science,1989,72(2):471 -484.

[9]PARKER D S.The measurement of production rates of volatile fatty acids in the caecum of the conscious rabbit[J].British Journal of Nutrition,1976,36(1):61-70.

[10]SICILIANO J J,MURPHY R M.Production of volatilefattyacids in the rumen and Cecum -Colon of steers as affected by forage:concentrate and forage physical form[J].Journal of Dairy Science,1989,72(2):485-492.

[11]徐崇荣.年龄和采食对牦牛犊瘤胃PH 值和挥发性脂肪酸(VFA)的影响[J].畜禽业,1992(2):17.

[12]邵彩霞,韩正康.四季鹅胃肠道发育及消化酶活力的年龄性变化[J].中国畜牧杂志,1990(01):15 -18.

[13]GUEDES C M,MOURÂO J L,SILVA S R,et al.Effects of age and mannanoligosaccharides supplementation on production of volatile fatty acids in the caecum of rabbits[J].Animal Feed Science and Technology,2009,150(3 -4):330 -336.

[14]刘彩娟,孙满吉,孙金艳,等.饲粮中添加复合益生菌对奶牛瘤胃发酵及纤维素酶活的影响[J].动物营养学报,2011,23(05):821 -827.

[15]张莹,郭旭生,龙瑞军,等.饲粮氮水平对牦牛瘤胃发酵及营养物质消化代谢特征的影响[J].动物营养学报,2011,23(6):956 -964.

[16]BOVERA F,MARONO S,MEO C D,et al.Effect of mannanoligosaccharides supplementation on caecalmicrobial activity of rabbits[J].Animal,2010,4(9):1522–1527.

[17]照日格图.不同品质粗饲料日粮中添加异位酸对奶牛瘤胃发酵、血液指标和生产性能的影响及其机理研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2010:1 -200.

[18]刘强,黄应祥,王聪,等.异丁酸对西门塔尔牛瘤胃发酵及尿嘌呤衍生物的影响[J].动物营养学报,2006,18(3):160 -165.

[19]李旺.瘤胃挥发性脂肪酸的作用及影响因素[J].中国畜牧杂志,2012,48(7):63 -66.

[20]FLEMING S E,FITCH M D,CHANSLER M W.High-fiber diets:influence on characteristics of cecal digesta including short -chain fatty acid concentrations andpH[J].The American Journal of Clinical Nutrition.1989,50(1):93 -99.

[21]EVANS E,BUCHANAN -SMITH J G,MACLEOD G K.Postprandial Patterns of Plasma Glucose,Insulin and Volatile Fatty Acids in Ruminants Fed Low -and High-Roughage Diets[J].Journal of Animal Science.1975,41(5):1474 -1479.