副词“再”的句法语义功能及其偏误分析

2012-11-02吴德新

吴 德 新

(延边大学 汉语言文化学院,吉林 延吉133002)

现代汉语副词“再”是常用副词,在《汉语水平词汇与汉字等级大纲》中是甲级词汇,也是对外汉语教学的重点和难点。目前,针对“再”的对韩汉语教学研究尚鲜有人提及。本文以第二语言习得理论为指导,以句法描写和语义分析相结合,在对“再”的句法语义功能重新进行梳理的基础上,考察韩国学生习得“再”时所出现的偏误情况,归纳偏误类型及成因,最终提出教学建议。

一、副词“再”的句法语义功能

学界对副词“再”的意义和用法等方面进行过讨论,如吕叔湘(1980)、周刚(1994)、史锡尧(1996)、蒋琪等(1997)、张斌 (2001)、马真(2004)、李晓琪(2005)等。我们将在前人研究的基础上,对副词“再”的句法语义功能做更进一步的梳理。

(一)副词“再”的句法表现

“再”是现代汉语中典型的、常用的副词,学界对其句法、语义等方面进行了较为详尽的描写和分析。但是,我们认为,其句法表现可简单地概括如下:

第一,“再”修饰谓词性成分。“再”最基本的句法功能就是充当谓词性成分的状语。“再”所修饰的谓词包括动词和形容词两类。例如:

(1)我先回去,下午再来看您,您想干什么都可以,您的行动自由不受限制。

(2)你看这都什么时候了!把自己洗得再干净,有什么意思。

第二,“再”构成固定搭配。由“再”所构成的固定搭配有的已经凝固成词,如“再次”、“再三”、“再者”、“再则”、“一再”等,有的组成四字格或固定格式,如“再接再厉”、“再三再四”、“一而再,再而三”、“再……也……”等。例如:

(3)这个发现再次轰动了物理学界,但还有些化学家表示怀疑。

(4)再困难也要养批知青,主要是女知青。

(二)副词“再”的语义基础

副词“再”有时间,频率,程度,让步、假设等用法。但其语义基础是表示尚未发生的动作行为或尚未形成的性状。比如“再”可表示一个动作将要在某一情况下出现,此时的动作即是尚未发生的。例如:

(5)今天来不及了,明天再回答大家的问题吧。

有时,“再”可修饰形容词,表示程度加深,但其内在的语义基础仍然暗示着“再”所修饰的中心语是尚未实现的状态。例如:

(6)会场再大一点儿就好了。

例(6)的意思是“会场”已经够大了,只是希望更大一点,说话人心理所期望的“大”的状态还尚未形成。

有时,“再”还表示一个动作(或一种状态)的重复或继续,多指未实现的动作。此时动词后一般不出现“了”,这跟“又”不同。例如:

(7)a.让那个孩子再唱一支歌。*b.让那个孩子再唱了一支歌。c.那个孩子又唱了一支歌。

李晓琪(2005)指出,副词“再”用于未然的重复,假设的重复。例(7)a中动词“唱”是将要发生动作的重复,而例(7)b中“唱了”是已经发生的动作,不能用“再”修饰。有时,甚至在过去时的句子里,也可使用“再”表示过去尚未发生的动作。例如:

(8)自从他离开那里以后,后来他再没去过那个地方。

例(8)是叙述过去的事情,但“再”的语义基础仍是尚未发生的,因为说话人是以过去的时间(“他离开以后”)为基点来叙述过去尚未发生的动作(“去那个地方”)。

二、副词“再”的偏误类型

汉语母语者一般不会用错“再”,但二语学习者经常会用错。我们在“HSK动态作文语料库”中选取236条语例作为封闭语料,考察发现,韩国学生“再”的偏误类型主要有遗漏、误代、误加和错序等。

(一)遗漏偏误

遗漏,是指在表达过程中应该使用某一句法成分却没有使用。主要有两种情况:一是在单句中遗漏“再”而导致的偏误。例如:

(9)*就是说,千万不要吃“绿色食品”,应该看好有无污染的东西以后(φ)吃。①

(10)*我们应该先考虑到在我们周围的饥饿的人口,然后(φ)说环境保护的问题。

例(9)中有时间词“以后”出现,表明“吃”的动作尚未发生,应该用“再”来衔接。例(10)受到表次序的“先……然后……”的干扰,而遗漏“再”。

二是结合上下文,句子的意思可以理解,但是由于缺少由“再”充当的状语而导致句子的合格度不高。例如:

(11)*以前他们想现在好就好,未来的事情到了未来(φ)想。

例(11)中后一小句中的动词“想”的行为还没发生,由于缺少状语“再”,导致句子可接受度不高。

(二)误代偏误

误代,也称替代,指的是在某个句法位置上使用了不该使用的语言单位。主要有如下表现:一是用副词“又”代替“再”。例如:

(12)*看看它写些什么,若还能吸引我就再翻阅几页看看才决定该不该买这本书,然后又思虑一下我看了这本书有无益处,才决定买不买它。

李晓琪(2005)指出,“再”用于未然的重复、假设的重复;“又”用于已然的重复、确定性的重复。例(12)中动词“考虑”和“决定买书”之间有先后关系,买书的行为还没有发生,“考虑”的行为不可能发生,这是未然的重复,因此应该用“再”。

二是用联接副词“也、才”等代替“再”。例如:

(13)*过几年、过几十年,也不采取解决这个问题的措施,那恐怕人类是不存在了。

(14)*我觉得他们也将来能发展,发达之后才考虑健康问题就可以了。

例(13)说话人要表达的意思语气坚决,此时,应该用“再”与否定副词“不”连用构成“再不”,以表达强烈的语气,“也”不具有该用法。例(14)“发达”和“考虑健康问题”之间是时间先后关系,而不是条件关系,因此,应该用“再”来衔接。

三是用程度副词“更”、“多”等代替“再”。例如:

(15)*为了保护环境,帮助年轻人养成良好习惯,做的更严格也可以。

(16)*就算这种措施搞得多好,也不可避免地会发生一些矛盾。

例(15)、(16)是形容词中心语“严格”、“好”的修饰语有误,虽然单独来看,程度副词“更、多”可以修饰形容词,但是它们却不能与副词“也”搭配使用。其实,以上两例是由“再”构成的固定搭配格式“再……也……”。

四是用时间副词“快要”、“就”等代替“再”。例如:

(17)*我们到我毕业时,快要见面吧!

(18)*土地环境改变以后就想一想绿色食品。

例(17)中的“毕业”和“见面”,例(18)中的“改变”和“想一想”之间都有动作先后关系,前一动作发生了后一动作还没有发生,此时应该用“再”来衔接。

(三)误加偏误

误加,也称为“添加”,指句子中多出了不该出现的语言单位。例如:

(19)*母亲的负担也没有以前那么再重了。

(20)*他们再下来时,再想一想了、为什么发了这样的情况。

例(19)实际上是“没有(比)+形容词+了”结构,表示程度的代词“那么”要出现在形容词前,用以表明程度的深浅,构成“没有(比)+那么+形容词+了”结构,“再”是冗余的。例(20)中“下来”和“想”的动作是伴随发生的,此时不需要“再”衔接,而且动作前后之间也不存在一个动作结束之后另一个动作出现关系。

(四)错序偏误

错序,也称错位,指某个或某些语言单位的位置或顺序弄错了。主要有两种情况:一是“再”单独充当状语时与谓词性成分搭配顺序出现混乱。例如:

(21)*爸爸妈妈请等再一段时间。

(22)*我们三个人都下山吧,我不想当和尚再一点儿,我要女的,我要肉。

例(21)弄错了“再”的句法位置,“再”作状语时要处在谓词“等”之前。例(22)“再”应该放到动词短语“不想当和尚”的前面。

二是“再”充当状语,与其他状语共现时的位序出现混乱。例如:

(23)*抽烟的时候也应该注意,最好的方法是戒烟,戒烟对你有好处,也可以再不影响别人。

(24)*其实,若果丈夫再不深爱妻子的话,无论在什么情况底下,妻子亦都会遭到抛弃。

吕叔湘(1980)指出,“再”和否定合用,否定词在前,表示动作不重复或不继续下去。否定词在后,中间有时加“也”。语义也表示动作不重复或不继续下去。但语气更强,有“永远不”的意思。例(23)、例(24)中“再”出现在否定词之前,而句子并不含有坚决语气。因此,需要将“再”前置,变成语气稍微缓和一些的“不再”。

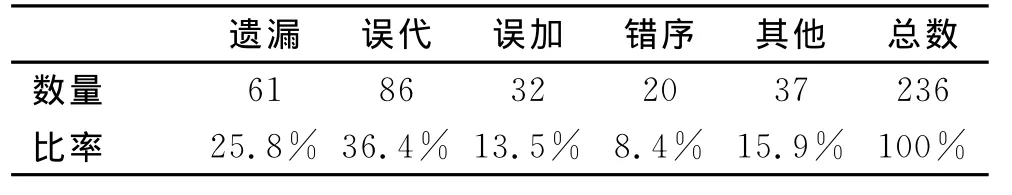

综上,我们在236条“再”的偏误语料中,统计出遗漏、误代、误加、错序等的出现频率(请见表1)。

表1 韩国留学生“再”偏误类型统计表

在236条偏误语料中,偏误最多的是误代和遗漏,二者占到一半以上(62.2%),其次是误加(13.5%)、错序(8.4%)。可见,韩国学生还没有彻底掌握副词“再”的用法。

三、偏误成因及教学建议

韩国学生在习得副词“再”过程中出现的各种偏误,主要是受到母语和目的语的双重影响。为此,在教学中应该采取适当的教学策略,以提高教学效果。

(一)偏误成因

副词“再”偏误现象的产生,原因主要有两个方面。

第一,目的语的影响。学习者对目的语的使用规则和用法掌握不充分,导致出现各种偏误。比如副词“再”的句法功能是充当谓词性成分的状语,其句法位置一定在谓词性成分之前,但有的学生将“再”置于谓词之后造成错序偏误。还有的学生用“又”、“也”、“还”等代替“再”造成误代偏误。

第二,母语负迁移的影响。学习者在习得目的语的过程中,特别是在初级阶段极易受到自己母语的干扰,导致出现各种偏误。韩国学生经常用韩国语中的词来替代目的语,出现“再”与“又”用法的混淆。实际上任何两种不同的语言都不可能有严整的对应关系,不能用母语去简单地对应目的语。

(二)教学建议

结合“再”的偏误情况,在教学中应该采取如下教学对策:

第一,注重对比教学。首先,要继续深入研究副词“再”与“又”、“还”、“也”等的差异。其次,还要从语言类型学视角出发,加强目的语和母语的比较。在教学设计以及教材编排上,要充分考虑学习者母语的特点,去合理安排教学内容,以提高教学效果。

第二,强化分级教学。偏误的产生具有层级性、阶段性特点。不同阶段偏误的表现也不同。在对外汉语教学中,要充分考虑这些特点,合理设计教学步骤。初级阶段,要更多关注学习者受母语干扰而产生的偏误,如遗漏、错序等。到了中、高级阶段,要注意深化目的语语法知识的讲解,避免误加、杂糅等偏误的产生。

总之,对外汉语副词教学,要以汉语本体研究为基础,也不能忽视语言类型的差异,要更多地观照学习者母语和目的语之间的关联性,充分凸显对外汉语教学的针对性。

注释:

①本文的偏误语料来自北京语言大学“HSK动态作文语料库”,为了保持语料的真实性,所选偏误例句均维持原状,不做任何改动,我们只关心与副词“再”有关的偏误。下同。

[1] 李晓琪.母语为英语者习得“再”、“又”的考察[J].世界汉语教学,2002,(2).

[2] 马真.现代汉语虚词研究方法论[M].北京:商务印书馆,2004.

[3] 吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[4] 史锡尧.“再”语义分析——并比较“再”、“又”[J].汉语学习,1996,(2).

[5] 姚占龙,玄贞姬.自然语料中反映出的韩国留学生形容词补语习得顺序[J].延边大学学报(社会科学版),2010,(2).

[6] 周刚.说“再”[J].汉语学习,1994,(3).