散杂居地区民族教育与文化传承探析——以吉林省吉林地区朝鲜族学校为例

2012-11-02朴婷姬

朴婷姬,金 玲

(1.大连民族学院 东北少数民族研究院,辽宁 大连116605;2.延边大学 师范学院分院,吉林 延吉133002)

中国朝鲜族历来就有崇尚文化、重视教育的传统美德。作为朝鲜族聚居地区的吉林省延边朝鲜族自治州的朝鲜族教育整体办学水平和教育综合实力,始终处于全省教育主流水平,并继续在全国少数民族教育中保持一流位次。[1]那么,散杂居地区的朝鲜族教育的发展现状和民族教育质量如何呢?作为受教育者的学生以及拥有教育选择权的家长,在本民族学校和汉族学校间如何选择?作为施教者的学校在主流文化圈中如何选择教育计划和教学形式来传承本民族文化?基于上述思考,选择吉林省吉林地区作为散杂居地区个案,以民族教育选择为切入点,探讨散杂居地区民族教育存在的主要问题和所面临的挑战,揭示其内在的发展规律,对激活民族教育自身内部因素,促进散杂居地区民族教育事业的可持续发展具有一定的指导意义。

一、吉林地区朝鲜族学校的现状

改革开放后,随着农村朝鲜族人口流向的变化和计划生育政策的实施,农村朝鲜族常住人口持续减少,朝鲜族学校生源锐减,使乡村朝鲜族学校难以为继。据不完全统计,从上个世纪90年代起,吉林省吉林地区朝鲜族学校在校生开始逐年减少,尤其是农村朝鲜族学校表现得更为明显。舒兰市平安镇是朝鲜族相对集中的乡镇,1990年平安镇有一所朝鲜族小学和一所中学,在校生合计为2 800人,到了2004年,两所学校在校生减少到327人,平均每年以247人左右的速度递减。1999年,蛟河市朝鲜族中小学在校生为2 985人,到了2004年在校生下降到1 923人,5年减少了1 000多人,平均每年递减200人左右。吉林市在朝鲜族生源的制约下,为提高朝鲜族学校的规模办学效益,分别于1993年、1995年、1999年、2002年进行了四次规模较大的布局调整,到2004年,朝鲜族小学校由1989年的139所减少到13所,中学由18所减到4所;朝鲜族中小学学生也由21 436名减少到6 077名,这其中还包括汉族班的903名汉族学生。①

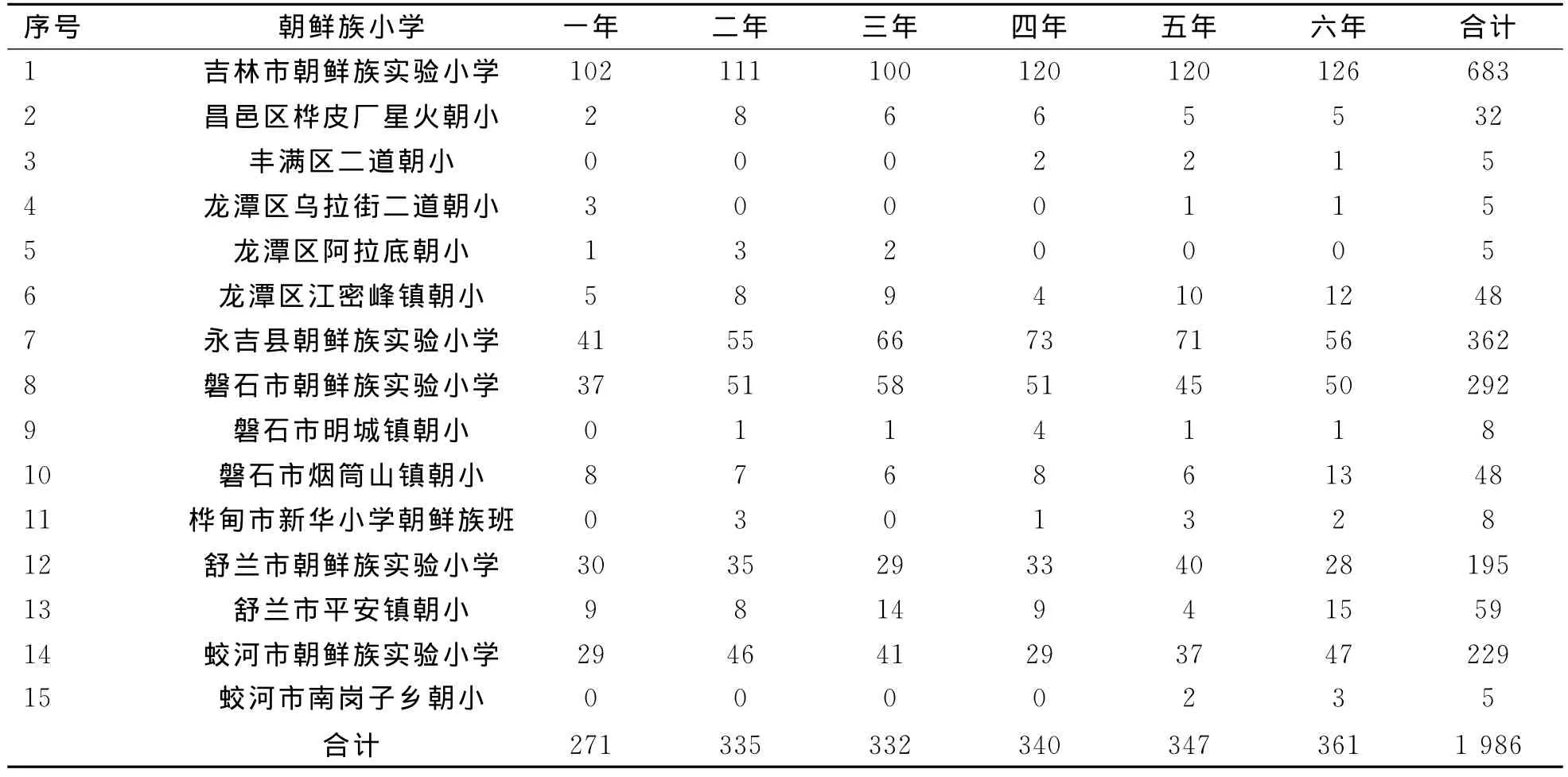

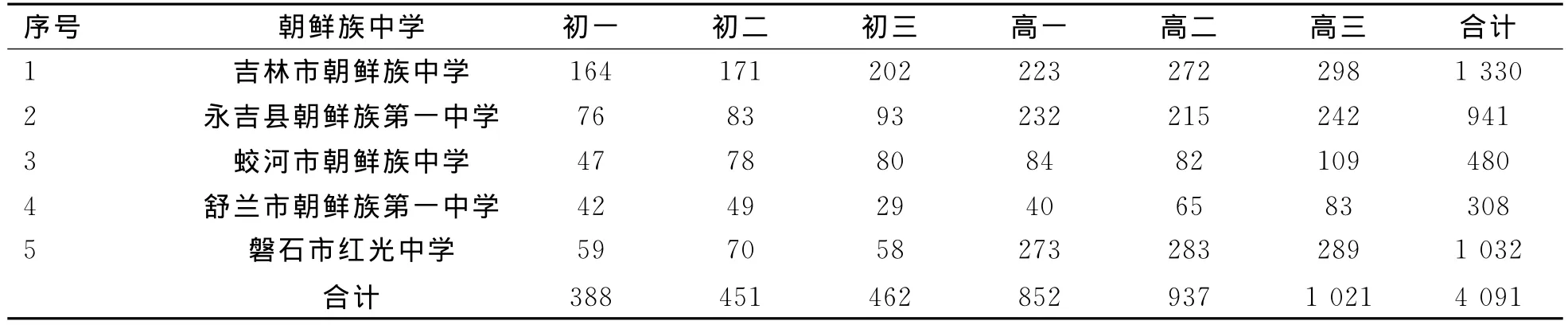

目前,吉林地区仅有15所朝鲜族小学(见下表1)和5所朝鲜族中学(见下表2)。朝鲜族小学学生数远远少于中学生数,各年级呈现逐年减少趋势。

表1 2010年吉林地区朝鲜族小学一览表

表2 2010年吉林地区朝鲜族中学一览表

郊区和农村的朝鲜族小学校生源极少。丰满区二道朝小、龙潭区乌拉街二道朝小、龙潭区阿拉底朝小和蛟河市南岗子乡朝小都仅有5名学生,桦甸市新华小学朝鲜族班也仅有8名学生。这些学校教师编制与学生数基本持平,如磐石市烟筒山镇朝小教师编制30名,学生48名,办学成本非常高。

吉林地区的6个县市朝鲜族中学仅剩下5所,桦甸市朝鲜族中学因没有生源于2008年被迫关闭。需要说明的是,永吉县朝鲜族第一中学和磐石市红光中学均开设了汉族班,招收汉族学生,汉族班的教学计划和教学安排与当地汉族学校完全一致。也就是说,在朝鲜族高中的2 790名学生中,还包括903名汉族班的汉族学生,朝鲜族的实际学生数为1 887名。

二、吉林地区朝鲜族学生选择民族学校的情况

(一)朝鲜族学生就读汉族学校的比例较高

近年来,吉林地区朝鲜族学生就读汉族学校的比例在逐年增长,据吉林市教育局2010年4月7日统计数据显示:吉林地区朝鲜族初中段就读汉族学校的人数是2 846人,就读朝鲜族学校的人数是1 082人,由此可以看出,就读汉族学校的朝鲜族学生几乎是就读朝鲜族学校学生的3倍。

由于越来越多的朝鲜族学生选择到汉族学校就读,桦甸市朝鲜族中学因没有生源在2008年暑期被迫撤销。

【访谈1】崔老师(女,吉林市教育局):现在我们朝鲜族教育遇到了很大的问题,由于朝鲜族生源的减少,朝鲜族学校的数量也在日益减少,越来越多的家长把自己的孩子送到汉族学校,像桦甸市朝鲜族学校就已经因为生源的问题倒闭了。

磐石市红光中学也因为生源的问题不得不在学校开始设汉族班,招收汉族学生,以保证学校的正常运营。

【访谈2】刘老师(男,红光中学教导主任):现在我们的生源越来越少了,有越来越多的家长选择把孩子送到汉族学校去。我们学校为了保证生源,开设了汉族班,如果不这样的话,我们很快也会面临像桦甸市朝鲜族学校倒闭的威胁。

教育是社会阶层尤其是社会弱势阶层向上流动的主要阶梯与动力。[2]家长为子女选择学校,往往表现出对社会经济地位高的学校教育的偏爱,这也反映出对较高的社会地位与质量之间的关系所作的意识形态上的假设,但这种偏爱也是由社会经济地位高的学校的教育作为社会流动方式的重要性造成的。[3]在访谈中发现,绝大多数朝鲜族家长之所以让孩子就读汉族学校主要也是基于同样的原因。

首先,朝鲜族学校师资流失严重,队伍不稳定。由于受市场经济某些观念的影响,很多教师要么是出国淘金,要么就到韩资企业工作,相比之下,汉族学校的教师显然更能让学生家长放心。因此造成了朝鲜族学校生源日益减少,教师超编、教师信心受挫等后果。

其次,家长认为在散杂地区没有好的母语环境,子女学习本民族语言困难,而且认为要在中国更好地生存和发展,不会朝鲜语无关紧要,但汉语不好势必影响进入主流社会。

根据相关资料显示,与吉林地区有所不同的是,延边地区大批朝鲜族学生涌入汉族学校的问题已得到根本性扭转:就读汉校的朝鲜族新生比例从以前的38.2%下降到目前的18%。[1]这是因为朝鲜族学校实行小班化教学、双语教学改革使学生的双语水平特别是汉语水平有了空前提高,得到了家长及社会的广泛认可。

此外,在走访的吉林地区4所朝鲜族中学的235名学生中,没有一个汉族和其他民族学生。据了解,在吉林地区几乎没有汉族和其他民族学生选择朝鲜族学校的民族班级。而在延边地区,汉族学生上朝鲜族学校的现象早就存在,这不仅在一定程度上弥补了朝鲜族学校生源不足的问题,也显示了延边地区双语格局发展的新动向。在延边,朝汉学生之间的互换比大致合理,去汉校就读的朝鲜族新生在汉校新生中所占比例为5%,上朝校就读的其他民族新生在朝校新生中所占比例为7%。[1]有些汉族家长之所以把孩子送到朝鲜族学校就读,是认为朝鲜族比较先进,也为了让孩子多掌握一门外语,以利于将来就业。

(二)家长自身的社会资本、经济资本和文化资本等对子女的教育选择有显著影响

对吉林地区朝鲜族中学和汉族中学的352名朝鲜族学生进行了调查,其中朝鲜族中学235名,汉族中学117名,结果发现:朝鲜族中学的235名学生中,家住乡镇的占79%,家住城市的学生仅占21%;而汉族中学的117名朝鲜族学生中几乎没有家住乡镇的。说明居住在城市的家长倾向于子女选择汉族学校,而居住在乡镇的家长倾向于把子女送到朝鲜族学校。

在朝鲜族中学中,父母在本地区工作的占19%,父母在外地工作或在韩国打工的占81%;而汉族中学的朝鲜族学生中父母在本地工作的占80%,父母在外地工作或在韩国打工的占20%。说明在本地工作的家长倾向于子女选择汉族学校,而在外地工作或在韩国打工的家长倾向于子女就读朝鲜族学校。

不同文化程度的家长在子女的教育选择方面也有显著差异。表现为高中及以上文化程度的家长当中,为子女选择汉族学校的占80%;初中及以下文化程度的家长,为子女选择朝鲜族学校的占90%。

(三)大部分学生依照父母的意愿选择学校

对“你现在就读的学校是依照谁的意愿选择的”这一问题的调查显示,朝鲜族学校中有80.4%的学生是依照父母意愿选择的,汉族学校中也有84.6%的学生是依照父母意愿选择的。

对“如果重新选择,你会选择本民族学校还是汉校”这一问题,有64.4%的朝鲜族学校学生希望自己能就读汉族学校,而汉族学校的朝鲜族学生中没有一人希望能到朝鲜族学校就读。

由此可见,就读汉族学校的朝鲜族学生与家长在选择意愿上基本一致,而就读朝鲜族学校的学生与家长在选择意愿上大多数是不一致的。换句话说,就读朝鲜族学校不是大多数学生自己的心愿。从中可以看出,朝鲜族学生对自身民族文化认同感不高,民族文化在年轻一代中出现了“断层”的危机。

三、吉林地区朝鲜族学校朝汉双语教学情况

为了更好地了解散杂居地区朝鲜族学校双语教学和学生对两种语言的掌握情况,我们同时对延边朝鲜族聚居区的学校做了同样的调查问卷,并对二者作了比较分析。

(一)朝鲜族学校的双语教学

1.朝鲜族学校的课堂教学语言

对吉林地区朝鲜族中学课堂使用语言情况的调查问卷显示,选择课堂使用普通话教学的学生占51.9%,选择使用本民族语言教学的占23.8%,选择使用双语的占24.3%。在访谈时,某些学校的领导强调以朝鲜语为主进行课堂语言教学,但在实际调查中发现,除了朝鲜语文之外,其他课程的教学几乎都以汉语授课为主、朝鲜语为辅,平时学生与教师以及学生之间都是用汉语交流和沟通。

与吉林地区不同的是,对延边地区课堂教学语言使用情况的调查显示:选择使用普通话教学的学生占18.1%,选择使用本民族语言教学的占30.6%,选择使用双语教学的占51.4%。可见,在延边地区朝鲜语是朝鲜族学校的主要课堂用语,除了英语课、汉语文使用汉语之外,其他课程均使用朝鲜语教学,学生与老师、学生与学生之间的沟通均使用朝鲜语。

2.朝鲜族学校学生对双语教学的态度和使用教材情况

对 “你喜欢什么样的教学形式”的调查表明,吉林地区朝鲜族学校学生最喜欢的教学形式是双语教学,占71.1%;其次喜欢的是用普通话教学,占14.6%。而延边地区的朝鲜族学校学生最喜欢的教学形式也是双语教学,占70.8%,其次喜欢的则是本民族语言教学,占29.2%,没有选择喜欢普通话教学形式的,在这一点上两个地区显然有所不同。

据了解,目前包括延边在内的东北三省朝鲜族中学生使用的数学、自然、物理、化学等理科系列的教材,均使用翻译过来的全国统编教材,而汉语和朝鲜语文等则使用自编教材。

(二)朝鲜族学生的双语掌握情况

1.朝鲜族学校学生掌握汉语的情况

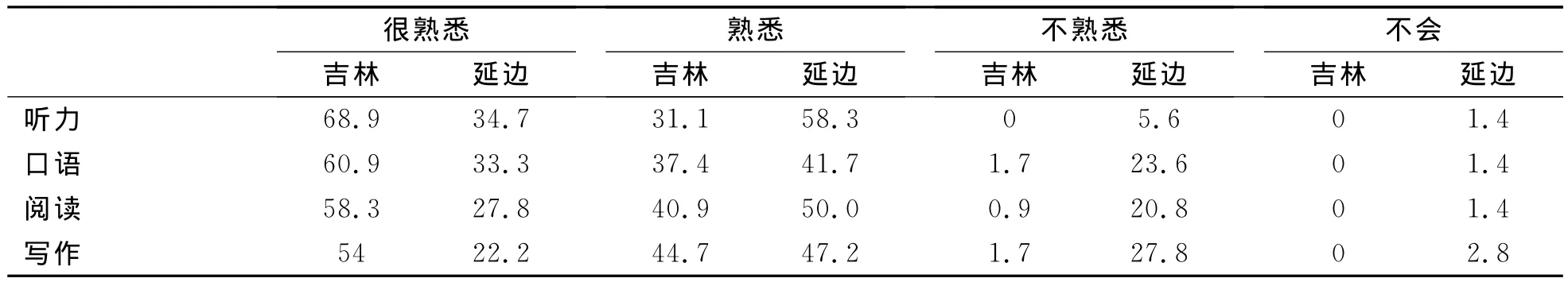

吉林地区和延边地区的朝鲜族学校学生,对“现在你掌握普通话的程度如何”的问题分别回答如下(见表3)。

表3 吉林地区和延边地区朝鲜族学校学生汉语听、说、读、写情况比较(%)

尽管上述调查结果是被调查学生的主观判断,缺乏客观性,但是从上表3中还是能反映出一些问题的。吉林地区朝鲜族学校学生的汉语听、说、读、写四项水平总体掌握程度较好,其中听力水平最高,其次是口语,再次是阅读,写作是最弱的一项。这一点在对朝鲜族老师的访谈中得到了确认。但在访谈时也发现,虽然吉林地区朝鲜族学校学生汉语掌握程度较好,但与同地区汉族学校的学生相比汉语水平还是比较低,这一点已经引起教师们的担忧。

【访谈3】崔老师(女,吉林市朝鲜族中学教师):我们学校的学生处于两难的状态,他们的朝鲜语水平与延边地区相比较差,因为平时他们多用汉语沟通,但是汉语与汉族学校的学生相比也比较差,我真是替他们担心。

延边地区朝鲜族学校学生的汉语听、说、读、写四项水平,相对吉林地区相差很多。无论初中生,还是高中生,听力水平相对最好,其次是阅读,再次是口语,写作同样也是最弱的一项。这是因为延边地区相对没有很好的汉语学习环境,加之汉语和朝鲜语在语法结构上存在很大差异。

2.汉族学校朝鲜族学生掌握朝鲜语情况

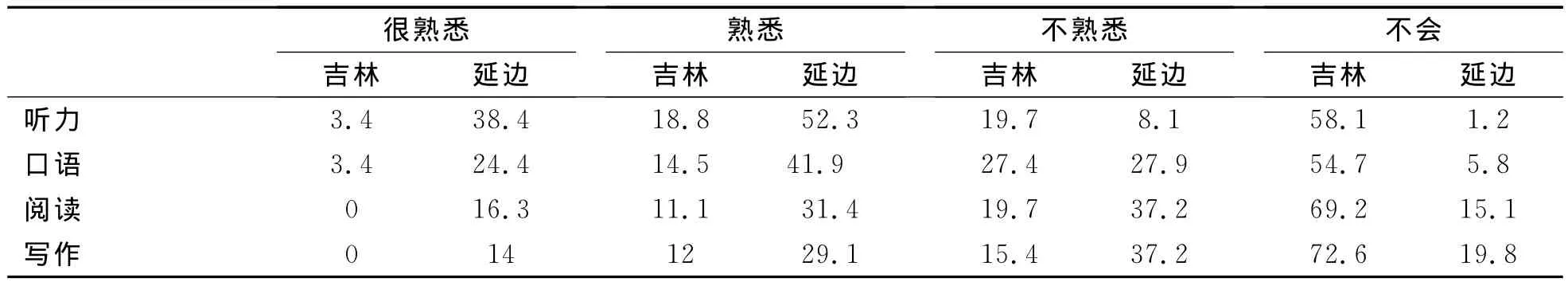

吉林地区和延边地区就读汉族学校的朝鲜族学生,对“现在你掌握本民族语言的程度如何”这一问题的回答情况如下(见表4)。

表4 吉林地区和延边地区汉校朝鲜族学生朝鲜语听、说、读、写水平情况比较(%)

如表4所示,在吉林地区汉族中学就读的朝鲜族学生,对本民族语言的掌握情况很不理想,有80%以上的朝鲜族学生不熟悉或根本听不懂本民族语言。而在延边地区汉族学校就读的朝鲜族学生,其朝鲜语水平相对吉林地区好得多。但是,近年来兴起的仅局限于青少年之间交流的网络聊天语言,使代际交流无法畅快进行,导致产生语言代沟,对语言规范化造成冲击,[4]这种现象已经引起学界的关注。

(三)朝鲜族学校面临的“双语困境”

“双语”乃至“三语”教学的实施与质量是民族教育发展的瓶颈,也是发展民族教育的突破口。其核心是朝鲜语和汉语的课程设置、课时安排和教材的使用以及各年级汉语水平的界定问题。从某种意义上讲,吉林地区朝鲜族学校双语教育面临的核心问题是朝鲜族学生的母语水平不高,这可以从他们所处的环境和日常交际语言得到推断。

1.校园交际语言。除了朝鲜语课堂之外,学生使用朝鲜语的机会不多。在朝鲜族学校的教室、走廊以及操场很少能听到朝鲜语对话,学生之间和师生之间的对话几乎都用汉语,黑板报、墙报、学校广播等也都使用汉语。

2.家庭交际语言。接受访谈的朝鲜族学生在家都通常只说汉语,很少说朝鲜语,这是因为他们的父母朝鲜语水平本身就不高,这在入户访谈中得到了确认。

综上所述,吉林地区朝鲜族学生之所以母语水平不高,与缺乏一个良好的母语学习环境有很大的关系,这背后更深层的原因可能是学生家长、学校管理者、老师对本民族母语学习与教学的重要性认识不够,仅仅把母语作为掌握第二语言的工具,而没有认识到母语与民族文化、民族心理及民族认同之间的必然关系。与此不同的是,延边地区的朝鲜族学校双语教育面临的核心问题则是学生的汉语水平不高的问题,这在朝鲜族学生升入大学后表现得更为凸显。就目前情况看,无论是吉林地区,还是延边地区,朝鲜族学生的双语水平都令人担忧,无论哪一种语言都很难很好地适应升学和继续深造的要求,也很难很好地适应步入社会后的生存发展的要求。“双语教育实际的效果是,学生既不能完全掌握好本民族语言,又不能学习好汉语,特别是在学习同一内容时,用本民族的语言思维习惯去思考其他文化的内容常常是不成功的,或用本民族语言表达的意思与汉语的意境相去甚远。结果必然造成学业上的差异,导致教育上的不公平与社会分化”。[5]面对这种情况,朝鲜族中小学虽然都加强了对学生双语的听、说、读、写能力训练,但同时又出现了学生负担加重、其他学科质量相对下降的负面现象。

四、吉林地区朝鲜族学校对民族文化课程的选择

(一)民族文化课程的开设情况

在调查中发现,吉林地区朝鲜族学校均没有开设本民族文化课程,只是在上课时老师涉猎一些有关本民族历史和文化知识。

【访谈4】金校长(女,吉林市朝鲜族中学校长):在我们学校现在还没有开设相关的课程。

【访谈5】南老师(女,红光中学教师):我们学校没有专门教授民族传统文化的课程,一般我在上课的时候有时候会讲一点,但是太少了,现在的孩子对本民族的文化了解得越来越少了。

延边地区的朝鲜族学校,几乎都开设了有关本民族历史与文化的校本课程,但只设在初一、初二和高一,每周一课时。

(二)教师、教育管理者和家长对民族文化课程的态度

在访谈中发现,无论是教师、教育管理者,还是家长,均表示在学校应该开设民族文化课程,但在吉林地区因为民族文化氛围不浓和升学率等问题,对于开设民族文化课程心有余而力不足。

【访谈6】裴校长(原桦甸市朝鲜族学校校长):我们朝鲜族在我国少数民族中是最重视教育和接受教育程度最高的民族,从古就有“宁肯啃树皮,也要让儿女上学”的好传统,早在1949年在延吉就创办了全国第一所少数民族综合大学——延边大学。朝鲜族具有悠久而优美的民族文化艺术传统,尤其能歌善舞,勤劳勇敢,尊老爱幼,干净文明。这些都是需要保留和纳入正式的多元文化课程的。

【访谈7】家长(女,教师):我觉得作为朝鲜族一定要了解一些本民族的文化的,在吉林地区,朝鲜族已经被汉化得很严重了,如果再不想办法,慢慢都会被汉化,我觉得在学校里开设一些课程是十分必要的。

(三)朝鲜族学生对民族文化课程的态度和对本民族历史文化了解的情况

对“你认为有保留本民族文化的必要吗”这一问题的回答时,有83.8%的学生认为有必要,有12.8%的学生认为比较有必要,有3.4%的学生认为无所谓,没有一个人认为没有必要保留本民族文化。由此可见,绝大部分学生对保留本民族文化的态度是积极的。

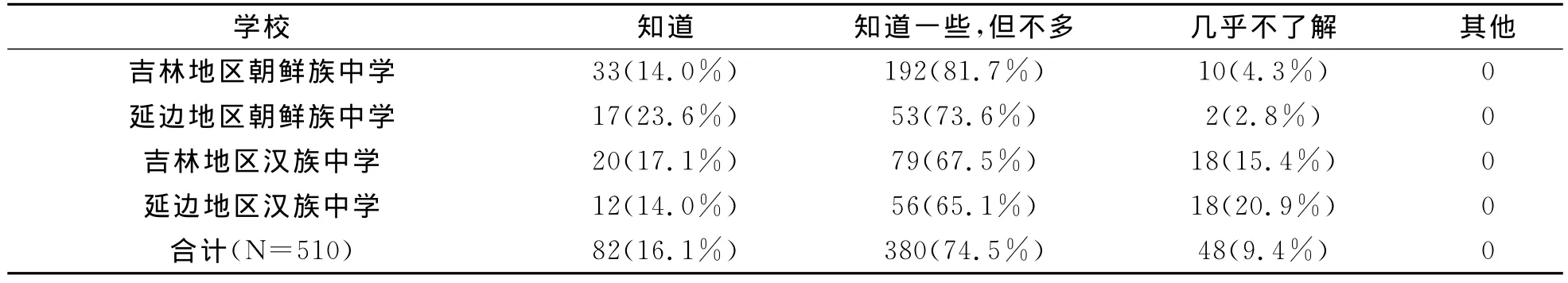

为了更好地了解吉林地区朝鲜族学生对本民族历史文化的了解情况,就此问题,我们把吉林地区与延边地区的学生进行了比较(见下表5)。

表5 朝鲜族学生了解本民族历史文化的情况统计表

如表5所示,无论是吉林地区还是延边地区,无论是朝鲜族学校还是汉族学校,在这一问题的回答上差别并不显著,大部分学生对本民族文化的了解处于“知道一些,但不多”的水平,平均占74.5%。在访谈中也发现朝鲜族学生对本民族文化的了解是非常有限的,只限于对一些传统节日、风俗等最为基本的了解。不难看出,虽然大家都认为应该了解本民族文化,但在升学和生活压力下,学校和家长很少有时间去给学生讲授本民族历史文化方面的知识。

学生了解本民族文化的主要途径是教师、书本以及家人,分别占48.1%、45.2%、42%,而通过“同民族的同学、朋友”了解的人数和比例是最少的,只占11.4%,这与同龄人对本民族文化了解不多有关。

五、散杂居地区民族教育和文化传承的对策

学校是民族文化传承的主要阵地。不仅仅是朝鲜族学校,也不仅仅是吉林地区,全国不少地方的民族学校发展非常艰难,得不到应有的重视。随着集中办学的推进,不少民族学校面临被兼并的危险,而且少数民族学生选择汉族学校的问题至今仍未得到有效解决。在少数民族散杂居地区,如何发挥民族文化对学生的吸引力,解决生源问题,如何应对当前应试教育的影响,解决民族文化传承与提高升学率的矛盾,是全社会应给予关注的大问题。

第一,地方政府与教育行政部门应该承担起更多的责任,不仅要建立薄弱学校资金筹集和补偿长效机制,逐步推进校际均衡,同时应该更多地关注学校教育内部的特殊性问题,即双语教学问题与民族文化课程问题。[6]要进一步找出解决这两个问题的相应对策,在教师队伍培训、双语教学、地方课程与校本课程开发等方面,出台涉及民族语言与文化传承的特殊性政策,并用法律的手段完善我国散杂居少数民族的教育体制,保障其教育权益。

第二,民族学校要承担起民族文化传承的功能,走内涵发展的道路。研究我们的民族教育,一个重要的目的就是要将各民族的优秀文化移植到学校教育这个大花园里,为多样化人才的培养提供更多的教材、更多的色彩和教育选择的可能性。[7]要让民族文化成为民族教育的母体,重塑适合民族成员文化成长的学校“文化场域”显得尤为重要。[8]特别是作为跨境民族的朝鲜族,他们面临中国主流文化、朝鲜族传统文化和韩国流行文化的三重影响,很容易影响年轻一代的民族观和国家观,因此有必要通过学校教学课程使朝鲜族学生对本民族的历史和地理有一个正确的认识。学校还可以结合民族传统文化活动,开展丰富多彩的并能体现民族特色的课外活动,让学生在充满民族特色的活动“场域”中亲身感受到民族文化的内涵和魅力,发展自身的认知策略,培养他们批判性思考和文化选择的能力,形成积极的民族认同感和正确的民族价值观,从而保障民族学校担负起传承民族文化和使学生适应现代主流社会的双重任务,提高少数民族年轻一代适应主流文化社会的能力,求得个人最大限度的发展。[9]

第三,民族学校要在改善办学条件的基础上,全面提高教育教学质量,培养民汉 “双语”兼通的人才。目前,民族教育政策的重心正在发生着从数量发展向质量发展的转移,因此要进一步合理调整城乡民族中小学布局,提高义务教育办学效率。民族教育的质量是一个与具体的“学校”相关的概念,最终体现在少数民族人才的培养质量上。而发展特色不仅是民族教育的一种“应然使命”,也是民族教育的一种“实然选择”。[10]散杂居地区应借鉴民族聚居地区民族教育改革和发展的成功经验,推进以双语教学、小班化教育、民族文化教育、留守学生教育研究为重要构成模块的综合性教育改革,不断加强民族师资队伍建设,在保持民族特色基础上,全面提高民族学校的教育教学质量。

第四,全社会都要重视民族文化的传承问题,形成浓厚的民族文化保护的氛围。传承民族文化不仅仅是学校的事,它需要对社会各方面力量的多元整合,教育、文化等部门应根据各自工作的职能,各负其责,协调配合,抓好落实,共同推进民族文化的传承。特别是要提高散杂居民族成员的“文化自觉”,这是传承民族优秀文化的前提。民族教育的文化选择应以培育民族成员的文化自觉意识为根本,[11]文化自觉的意义在于生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”,明白它的来历,形成的过程,所具有的特色和它的发展趋向。因此,就民族教育和民族文化的传承而言,全社会的民族原生态文化氛围的保护更加紧迫。

中国朝鲜族具有重视教育的传统。150多年来,中国朝鲜族在传承民族文化方面虽几经挫折、几度风雨,但重视民族教育一直是发展的主题。在过去的几十年里,朝鲜族学校坚持用本民族语言授课,培养了大批各级各类的“双语”人才。目前,由于多种因素的影响,民族教育虽然面临着诸多困难,但是在各级政府和相关部门的支持帮助下,通过朝鲜族社会的共同努力,一定能顺利解决民族教育过程中出现的困难,继续保持朝鲜族文化教育的领先地位,并且在同各兄弟民族的不断交流与合作中,进一步丰富和发展自己的文化教育,使自己的优秀文化不断得到传承,在建设有中国特色社会主义的进程中走出一条可持续发展之路。

注释:

①见吉林市教育局的《吉林市民族教育——发展历程篇(内部资料)》,2010年。

[1] “十一五”期间我州朝鲜族教育改革和发展取得巨大成就[N].延边教育信息,2011-06-16.

[2] 许传新,张登国.流动还是留守:家长的选择及其影响因素[J].中国青年研究,2010,(10).

[3] 家长为何选择学校[EB/OL].http://www.pep.com.cn/xgjy/jiaoshi/jssk/jsjy/cwcs/201101/t20110128_10 20020.htm.

[4] 姜镕泽.中国朝鲜族网络聊天语言问题[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2011,(3):141-144.

[5] 钱民辉.教育社会学——现代性的思考与建构[M].北京:北京大学出版社,2004.175-176.

[6] 王鉴.试论我国少数民族教育政策重心的转移问题[J].民族教育研究,2009,(3):18-25.

[7] 王军.民族教育须植根于民族文化的土壤[J].中国民族教育,2010,(11):6-8.

[8] 孙杰远,黄李凤.民族文化变迁与教育选择——对广西龙胜侗、瑶民族地区的田野考察[J].西北师大学报(社会科学版),2007,(5):59.

[9] 苏德.少数民族多元文化教育的内容及其课程建构[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版)2008,(1):88-94.

[10] 钟海青.质量与特色:民族教育的永恒追求[J].民族教育研究,2011,(2):5-9.

[11] 郭凤鸣.迷失与抉择——民族教育中的文化选择[J].前沿,2010,(24):150-153.