财经期刊的学术分布与专业化发展

2012-06-06巴红静

巴红静

(东北财经大学 杂志社,辽宁 大连 116025)

专业主义的兴起是近代社会科学知识生产制度化的一个重要发展趋势,尤其是理论研究的学科化发展,“每一个学科都试图对它与其他学科之间的差异进行界定,尤其是要说明它与那些在社会现实研究方面内容最接近的学科之间究竟有何分别”,从而推动了理论研究不断向前发展。[1]《财经问题研究》作为一本财经理论研究类期刊,1979年由财政部批复创刊,东北财经大学主办,属财经类学术期刊,国内外公开发行。它始终围绕社会实践问题,推动经济学研究范式和方法创新,栏目覆盖了经济学研究的主要领域,推进了经济学的发展和提高。该刊连续多年被评为中国经济类核心期刊、辽宁省一级期刊、大连市优秀期刊,是教育部名栏期刊和CSSCI来源期刊。[2]本文从中国知网(www.cnki.net)“中国学术期刊网络出版总库”检索到该刊1979—2012年共6245篇论文(截至2012-02-05)作为研究样本,进行统计分析,为促进该刊专业化发展提供理论依据与参考标准。

一、研究热点分布

1.学术质量和创新水平

基金项目资助论文的数量和基金的级别很大程度上反映了期刊的学术质量和创新水平,可以说期刊刊载基金论文的比例越高,说明期刊与国家关心的现实问题越密切相关。《财经问题研究》从1979—2012年共有45种基金资助595篇论文,其中13种国家级别的基金资助478篇论文,32种省部级基金资助117篇论文。国家自然科学基金资助论文199篇,国家社会科学基金资助论文201篇,中国博士后科学基金资助论文28篇,跨世纪优秀人才培养计划资助论文18篇,霍英东教育基金资助论文9篇,高等学校博士学科点专项科研基金资助论文8篇,仅2009年《财经问题研究》的基金论文比例就达到36%,保证了《财经问题研究》的创新性和较高的学术水平。而且发文质量高,老一辈著名经济学家于光远、许涤新、薛暮桥、骆耕漠和刘国光等都曾在该刊发表文章,阐发我国经济改革的重大理论和实践问题,引领了当时社会经济发展的思辨与潮流。[2]林毅夫、钱颖一、樊纲、李扬、吕政、金碚、裴长洪、胡鞍钢、周小川、宋光茂、周天勇、邓子基、贾康和巴曙松等著名经济学家都纷纷撰文,记录当代中国经济理论研究与探索的最新成果,一篇篇文章无不见证当代中国经济发展和崛起的历程。

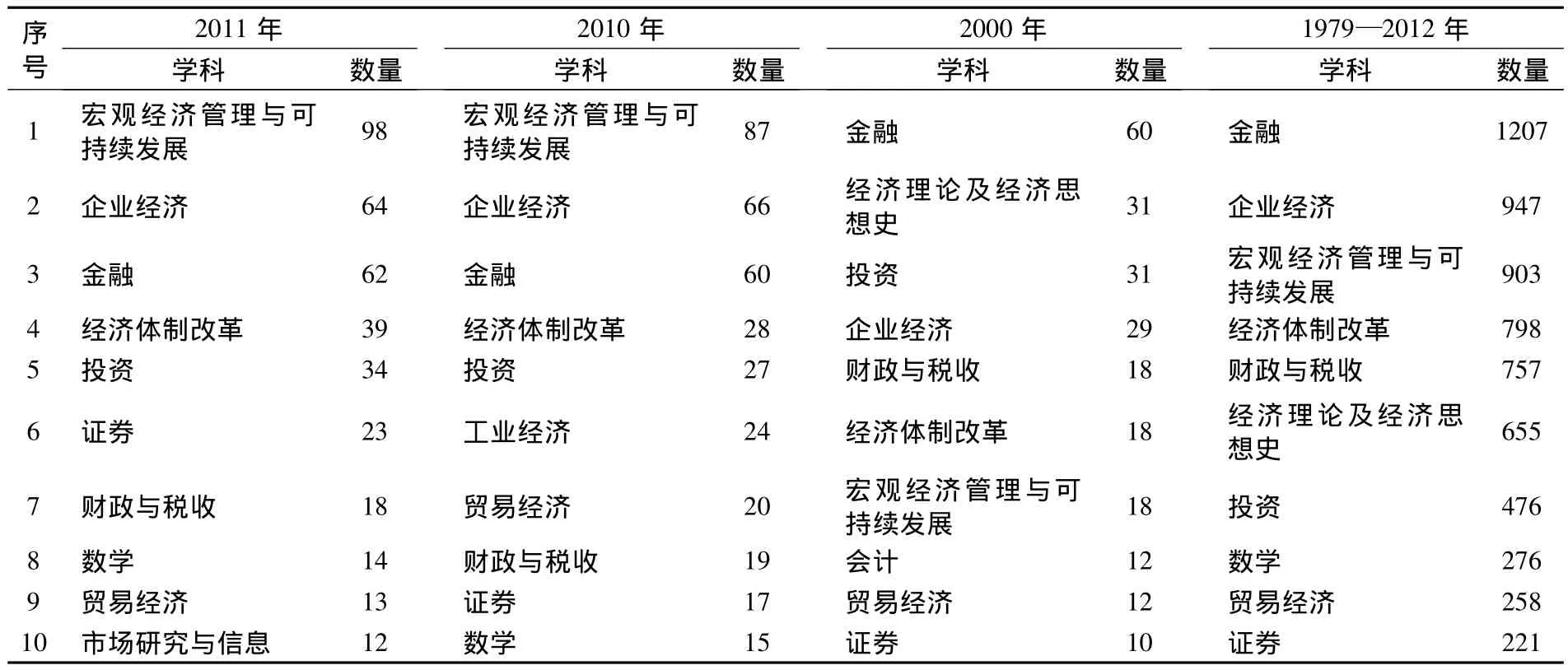

2.学科类别追踪

《财经问题研究》自创刊以来,就一直关注金融、企业经济、宏观经济管理、经济体制改革、投资等财经类主要学科,30多年来从未改变,仅2011年一年时间就发表宏观经济管理与可持续发展文章98篇,企业经济和金融文章共126篇,如表1所示。这种始终如一已经形成固定的风格,进而形成了该刊的核心竞争力,为专业化发展铺平了道路。

表1 1979—2012年《财经问题研究》学科类别追踪

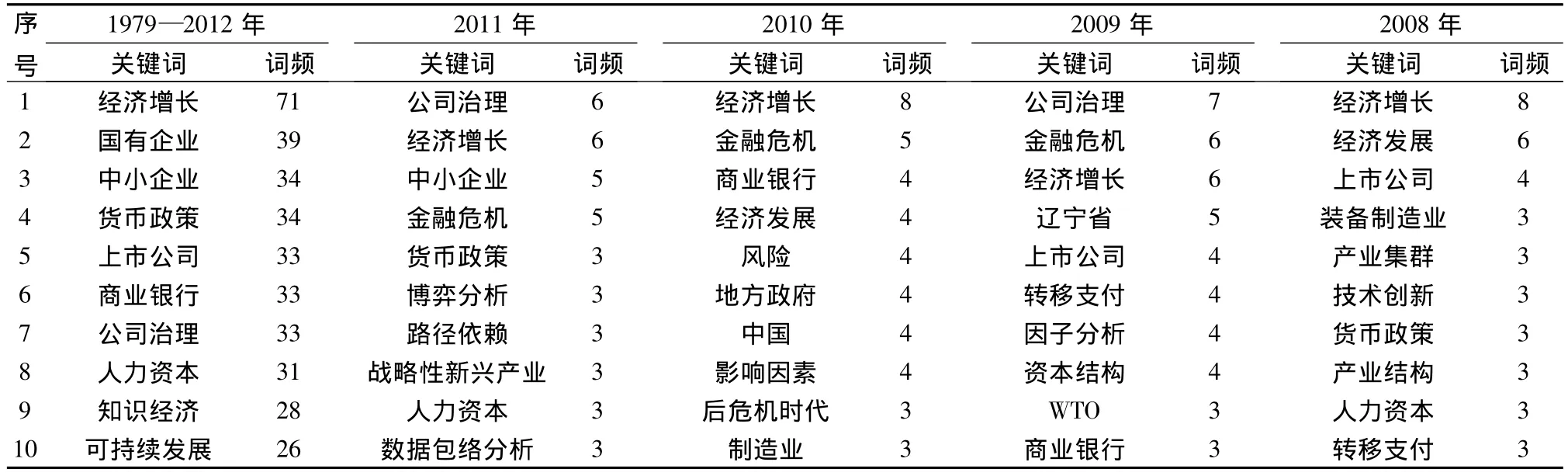

3.高频关键词

高频关键词可分为代表研究方向和代表研究方法两大类。

在代表研究方向的关键词中,1979—2012年各年前15个高频词中,经济增长出现71次,货币政策出现34次,上市公司和中小企业各出现34次,国有企业出现39次,公司治理出现33次,知识经济出现28次,如表2所示。这些数字说明它们是《财经问题研究》长期关注的研究主题,这从一定程度上决定了期刊定位与研究方向。

表2 1979—2012年《财经问题研究》研究热点

代表研究方法的词频主要有表征“实证”的词频。在对6245篇文章进行分析时发现,“实证”一词在1987年戴炳源《经济体制改革与收入分配差距的变化》中首次出现,[3]2000年王振山和王志强的《我国货币政策传导途径的实证研究》一文首次出现“协整检验”,被引频次260,达到运用实证研究的高峰[4]。1982 年首次出现“计量”,[5]1998 年首次出现“实验经济学”,[6]2005 年出现“VAR 模型”和“Granger检验”,另外,博弈分析、数据包络分析等实证性词频增长迅速,表明《财经问题研究》注重定量分析方法、计量方法与数理模型,在研究方法上始终走在最前端。由此可见,该刊在学术研究上已形成自己的风格、特色和相对稳定的研究体系。因而,依据高频词的统计反映《财经问题研究》学术分布可为作者投稿指明方向并提供参考依据。

二、对外开放度分析

本文选取内稿数量/论文总数和社交活动两个指标,从定量和定性两方面考察该刊的对外开放度。

目前绝大多数学术期刊的办刊单位是高等院校和科研院所,学术期刊作为传播思想的重要阵地对于高等院校和科研院所具有举足轻重的作用。所以,内部的工作人员都会把自己单位的学术期刊作为传播本单位思想的自家人。从期刊发展的角度看,内稿如果质量较好,录用无可厚非,但是就实际情况而言,大部分的内稿由于自家人发表自家人的文章,都不可避免有投机和寻租的嫌疑,质量相对逊色。所以从战略角度分析,一个杂志内外稿件的比例从某种程度上反映着该刊的对外开放度。期刊如果希望长期可持续发展就应该放宽视野,扩大选稿范围,从整个学术领域选取稿件,争取多发表外稿。以《财经问题研究》为例,从中国知网的调查发现,论文总数6245篇,其中内稿数量1654篇,占比26%,外稿占总发表稿件数量的70%以上,可以说这个数字说明《财经问题研究》的对外开放度较好,与国内财经院校的联系紧密,视野开阔。而且该刊采用“稿件采编系统”,在这一平台上运用网络的及时性,能够方便、快捷地获取全球范围内的稿件,制度上的规定极大地降低了寻租和投机的行为,推动了财经学术整体发展。

从社交活动方面看,早在1998年,该刊就与中国社会科学院经济研究所、中央党校经济研究中心、《经济研究》编辑部、东北财经大学经济系联合举办“新制度经济学与中国经济改革研讨会”;2005年,该刊与《经济研究》编辑部、北京大学光华管理学院、武汉大学高级研究中心、东北财经大学出版社联合举办“第五届中国青年经济学者论坛”,邀约著名经济学家朱玲、张维迎、白重恩等参加此次论坛并做了重要演讲,百余位来自全国各地院校的青年学者分专题进行了学术讨论。1979—2012年每年都多次参与产业组织方向的论坛,与国内知名学者面对面沟通和交流。2011年参与“劳动经济学国际研讨会”并刊发张忠任的论文,加强了与国际上知名学者的沟通和联系。[7]

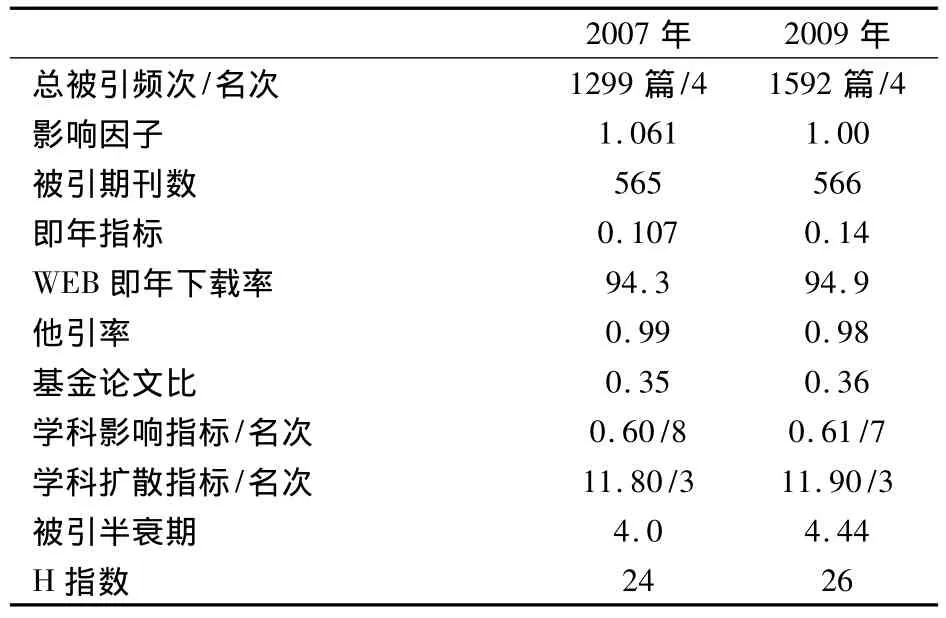

三、学术影响力分析

1972年,加菲尔德提出了影响因子指标,随后数年这个指标都是国际上主流的期刊评价指标之一,指的是某刊前两年发表的论文在统计当年被引用的总次数与该刊前两年发表论文总数的比值。近年来《财经问题研究》的影响因子逐年上升,2009年总被引频次在财经类理论期刊中排名前五名,比较靠前,影响因子、被引半衰期也相对靠前,他引率排名第十一,与其他指标相比略低,不过学科扩散指标第三,说明该刊文章虽然他引率不是很高,但是在该领域的扩散能力却很强,如表3所示。而且《人大复印资料》《新华文摘》《高校文科学术文摘》和《经济研究参考》等行业内著名专业期刊每年都会转载《财经问题研究》50篇左右的文章,有的是全文转载,这也从侧面证明了该刊的专业影响力。而且从转载情况来看,2011年《人大复印资料》转载40篇,《新华文摘》《高校文科学术文摘》和《经济研究参考》分别转载3篇,2004—2006年《人大复印资料》每年分别转载29、34、30篇,可谓数量不小。

表3 2007、2009年《财经问题研究》的影响力

四、编辑队伍的专职化发展

自1979年《财经问题研究》创刊以来,人员配备始终本着“高、精、尖”原则,主编由校长担任,副主编由教授担任,所有编辑全部是正式全职在岗职工。经过30多年的发展和摸索,《财经问题研究》逐步形成“两大战略,三类标杆,五种模式”的专业人才培养理念,组建起一支专业化的编辑队伍。

1.“走出去”、“请进来”两大战略

《财经问题研究》始终重视对编辑进行专业化培养,每年都派编辑去全国各地参加交流会、研讨会和编辑实务培训,尤其是对新到岗的编辑加强培训力度,先后赴上海、杭州参加期刊编辑实务培训班和“咬文嚼字”讲习所进行专业训练。在走出去学习理论知识的同时,安排新编辑到出版社和印刷厂实践,了解整个出版流程,通过实践最直观、最快捷地对所从事的行业有初步却明朗的认识。同时,定期邀请出版社的相关业务负责人从排版和系统转换等方面对编辑进行编稿讲解,每周定期安排编辑登录“新闻出版知识在线”学习平台,以远程教育模式接受继续教育和业务培训。为适应网络环境和数字出版产业化发展趋势,邀请专业人士开展全体编辑的采编系统应用培训,使全体编辑适应新形势,加快稿件审理速度,提升编辑素养。

2.专业化的培训模式

(1)“开放式”培训。通过开放式的编辑知识竞赛增加编辑的专业知识,用实战提高其应变能力和短时组织成稿能力,使编辑们在竞赛中增加知识积累。《财经问题研究》几乎每年都有不少于3位编辑参加辽宁省和大连市举办的期刊编辑知识竞赛,对获得名次者给予一定的物质奖励,以此激励编辑不断提升理论修养。

(2)“学术性”培训。调查显示,编辑部积极鼓励支持编辑深入各种学术年会,无论是系统内的学术会议还是系统外的学术研讨会,都是编辑们收集信息、积累知识、提高专业水平和综合素质的“练功场”。尤其是参加国际性的专业学术会议,有利于编辑扩大视野,捕捉理论前沿。

(3)“课题式”培训。在全国高等学校文科学报研究会2009—2012年第二批编辑学研究基金资助课题评审中,韩淑丽编审主持的“网络环境下学术期刊质量的提高”和刘艳编审主持的“论高校学报的选题策划问题”获准立项,2010年孟耀副编审出版《期刊编辑与出版规范——编辑、作者与期刊出版问题研究》一书,三位老编辑以课题和书籍为基础,培养杂志社编辑人员如何面对网络环境下的期刊质量,如何开发优质选题和如何规范编辑校对业务。这对于培养深度和广度兼备的综合人才十分有益。

(4)“一对一”培训。《财经问题研究》为每一个新编辑都配备一位老编辑做老师,在工作中指导和传授编辑实务,真正做到“传、帮、带”。这种模式磨炼老人,锻炼新人。以此为契机,资深老编辑定期对新编辑进行内部培训,讲授和总结实际工作中容易出现及必须注意的问题,在反复实践过程中,发现问题并及时纠正,使新入职的编辑少走弯路。

(5)组织策划能力培养。出色的栏目是刊物的灵魂,而栏目是由一篇篇看似单薄的文章组成,将不同的文章整合在相应的栏目下,对编辑的策划能力提出了严格要求。该刊每一期的栏目设置和重点文章选拔,都饱含编辑的心血,并经过反复论证和集体商讨。在商讨和论证的过程中不断提高编辑自身组织策划的能力。这种努力也得到了鼓励,在辽宁省第十二次期刊优秀编辑作品评选活动中,杨全山编辑的《行为金融学基本问题》一文荣获一等奖。

3.三类奖惩标杆

《财经问题研究》建立以转载率、转摘率和差错率为标杆的绩效考核制度,从这三方面定量考核每一位编辑的业务能力,并进行相应的奖惩。

五、结论与建议

《财经问题研究》30多年的发展变迁,为学术界提供了透视改革开放以来我国经济社会发展脉搏的窗口。以厚重的篇幅、开放的视野、鲜明的特色,聚焦经济改革的热点、难点,成为改革开放初期思考中国经济发展前路和步伐、推动中国经济学创新和发展的代表性刊物。30多年的历史跨越,《财经问题研究》始终坚持办刊宗旨,密切联系学界同仁,对外开放度较高,为促进财经科学学术交流、推动经济学研究的发展和提高发挥了不可或缺的重要作用。始终保持学术性、时代性、创新性、前瞻性的风格,致力于财经学科的繁荣与发展。始终围绕社会实践问题,推动经济学研究范式和方法创新。

专业化的办刊之路是大势所趋,编辑的专职化倾向已成定局。《财经问题研究》应该在良好的基础上继续发挥智力资源的作用。全面调动编委、匿名评审专家,以及年轻化、学者化的编辑团队的积极性和创造力。积极创造条件,鼓励编辑人员参加国内外各级编辑出版专业研讨和培训,促进编辑队伍视野的开阔和素质的提高。但是《财经问题研究》编辑部附属于行政机构,编辑出版专业学术期刊,在没有经费来源和地位承认的情况下,完全是凭借编辑们对学术的热情,自发而默默地努力。建议给予《财经问题研究》更多关注,而不是只将其简单地作为一个教学辅助部门对待。尤其是在学术全球化的背景下,在经费方面给予更多关照,提高对编辑人才的物质与精神激励。争取将该刊建设成为“国内一流,国际知名”的学术型、外向型、国际化的财经类学术期刊。

[1]沃勒坦斯.开放社会科学[M].刘 锋,译.上海:三联书店,1997:32.

[2]艾洪德.传承 磨砺 创新——纪念《财经问题研究》创刊30年[J].财经问题研究,2009(10):130-132.

[3]戴炳源.经济体制改革与收入分配差距的变化[J].财经问题研究,1987(11):25-28.

[4]王振山,王志强.我国货币政策传导途径的实证研究[J].财经问题研究,2000(12):60 -63.

[5]葛长庠.关于“计量经济学”的若干问题初探[J].财经问题研究,1982(3):64-67.

[6]杨志勇.实验经济学的兴起与公共产品理论的发展[J].财经问题研究,2003(4):58-61.

[7]张忠任.基于价值“差异性”理论的人力资本认识及其现实意义[J].财经问题研究,2011(11):79-85.