乡村公共空间的消失与重建

2012-05-30白小刺

白小刺

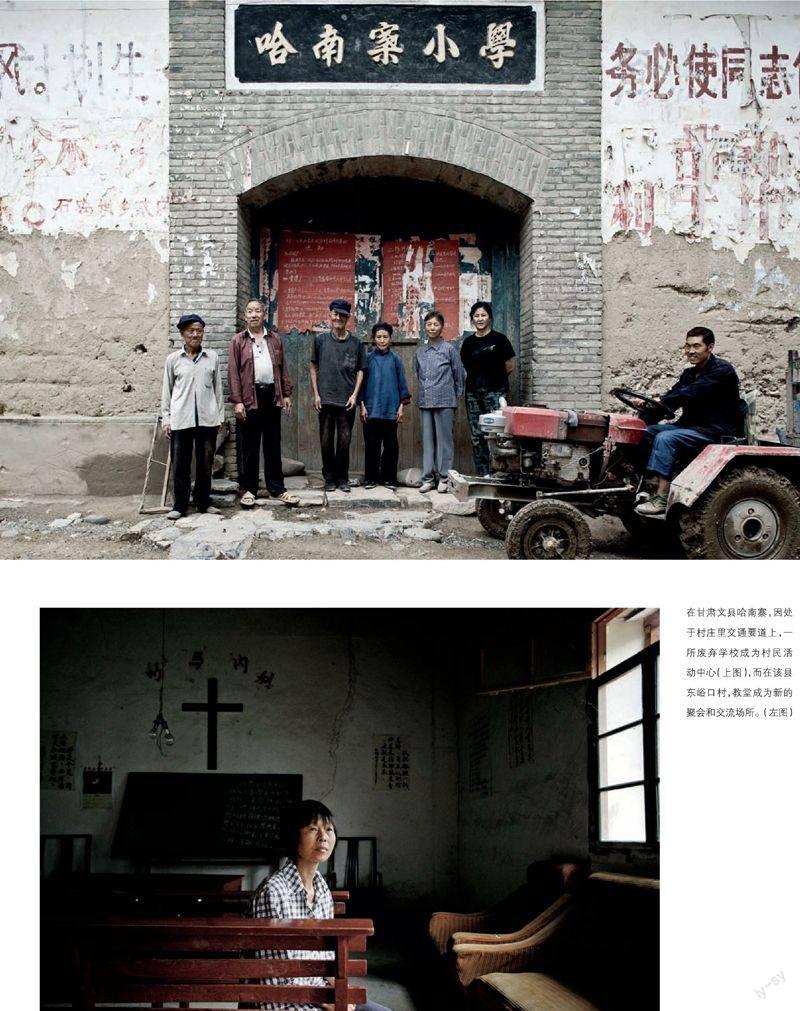

2008年,我作为“土木再生”的一名成员,前往遭受汶川地震的甘肃文县踏勘现场,土木再生计划在文县的丹堡乡、哈南寨乡、李家坪乡,以及成县的苇子沟乡筹建小学,并为新设计的学校提出七条要求,其中有一条是“社区共享”,也就是说, 新学校除了坚固结实之外,学校也应该成为村民聚会场所,甚至是乡村议事中心。

这一条是针对目前乡村凋敝的现实而定的,经过半个世纪的风雨飘摇,多次运动的吹袭,加上近20年城市化的洗劫,乡村活力不再,昔日富饶丰盈之地,现在鸡鸣狗盗之徒横行,以至于“故乡沦陷”的话题成为文人们的集体写作话题,许多文章,直指农村的情感纽带和村社自我管理能力日渐萎缩,处于非常尴尬的境地。

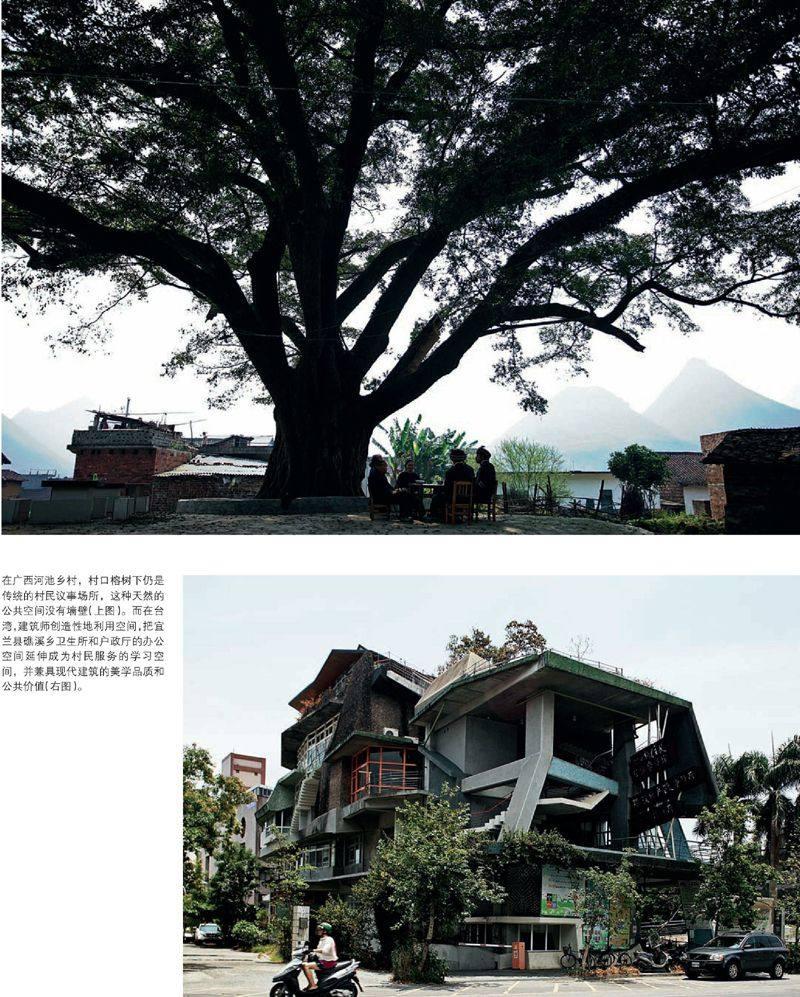

上世纪30年代著名的农学家董时进在一篇文章中说:“我素来认为要知道乡村的秘密和农民的隐情,唯有到乡下去居住,并且最好是到自己的本乡本土去居住……藉着居住,自然而然地认识乡下。” 在他那个年代,村民的公共生活活跃在乡村的宗祠里,在村口的大槐树下,在村公所的院子里……只要往那里一坐,便坐拥乡村的核心。

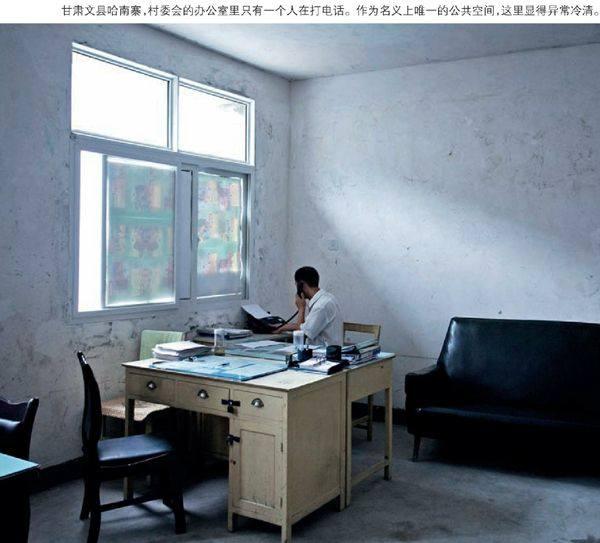

但如果现在董时进再去乡村的话,他可能要改变想法,现在村民活动的公共空间建设几乎是一个空白,乡村宗祠等传统公共议事场所遭到毁弃,村民沒有地方聚众议事聊天,就连村口的老槐树也被城里的房地产商出价收罗挖走,村委会成为村主任等少数人员的特权场所。特别是在经济较为不发达的中西部地区,这种情况更加严重。

久曲必舒,日淤必溢,在利益诉求和政策杠杆的撬动下,现在情况在悄悄改变,在经济发达地区,地方利益的分配矛盾日益显现,成为村里的一个公共议题,当这些议题得不到公正解决时,情绪就会发酵成强烈的社会诉求,譬如广东的乌坎村,就是在现实利益缺乏公正分配,导致群体事件,最终实现了村领导直选。一人一票,选举所在地就在乌坎小学。由自下而上的社会压力让学校——这个教书育人的建筑空间,临时变身为村公所和议事厅。

除了这种因突发事件引起的建筑空间性质的变化,另外一种情况是,知识分子介入乡村建设而引发的废弃建筑重新被激活,2010年,艺术家欧宁在一本笔记本上写下《碧山计划》草稿,是长期以来对农村问题的思考、对乌托邦的研究、对皖南及其乡建计划的一些构思。次年8月,欧宁邀请了一群艺术家、诗人、设计师到访安徽黟县碧山村,举办了碧山丰年祭,仪式在村里的祠堂举行,那一日,还上演了由村民自我表演的“出地方”,凋敝依旧的祠堂成为了公共娱乐中心。

以上两种是临时性的变身,另外一位乡建活跃分子——孙君,他在湖北五山村建立起了永久性的公共精神性空间:茶坛。茶坛建在一座小山包,站在这里可以俯瞰万亩茶园。建坛取五座山顶峰之土各九斤, 用五河之水各九斤,采当年之头茶上中下品各九斤九两九钱九分……填埋在茶坛正中,极其庄严神圣。孙君也曾对我坦言:建筑仪轨的神秘化,有利于凝聚村人信仰,重塑乡村精神核心。最终是为了发展茶叶经济。

无论是乌坎的自发型的乡村公共空间突变,还是碧山村与五山村因知识分子的介入重塑了乡村的公共空间,都在表明,对于乡村治理,以往的威权式的统治已经不再适合,村民有自我治理能力,在有经验的乡建专家的指引下,这种治理能力会迅速成长,乡村公共空间会越来越多,届时会有村集体成为实验建筑师的甲方,正儿八经地设计建造村民的议会小楼。