王澍:造房子,就是造一个小世界

2012-05-14郝鹏

郝鹏

有史以来第一次,世界最高建筑奖“普利兹克建筑奖”授予了中国建筑师。

2012年2月28日凌晨,当普利兹克建筑奖官网发布王澍获奖的消息时,不少建筑师猜测这是一次操作失误,或是黑客入侵。但随后普利兹克建筑奖评委会证实了信息的真实性。49岁的中国建筑师王澍,正是评委会选出的2012年普利兹克建筑奖的最新得主。

评委会认为,中国当今的城市化进程正在引发一场关于建筑应当基于传统还是只应面向未来的争论。“正如所有伟大的建筑一样,王澍的作品能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景、永不过时甚至具有世界性意义的建筑。”这是目前在世的中国本土建筑师得到的最高评价。

普利兹克建筑奖的评委之一帕伦博勋爵说:“当我们来中国深入考察王澍的整体作品时,我们所见证的是一个建筑大师的作品,这一点毋庸置疑。我们一致决定将2012年的奖项颁发给王澍,就如我们曾经将此殊荣颁发给华人建筑师贝聿铭一样。”王澍因此成为第一个获得该奖的中国籍建筑师。

奖项属于夫妇二人

王澍1963年生于新疆,1988年从南京工学院(现东南大学)建筑系硕士毕业后,到当时的浙江美术学院(现中国美术学院)从事旧楼改造及相关研究。之后他有将近10年没有做建筑设计,而是一直与工匠们在一起体验“真实的建造”。

直到2000年,蛰伏多年的王澍完成了他的第一件主要作品—苏州大学文正学院图书馆,开始用自己的设计表现“让建筑自然地存在于山水之间”的独特思考。在设计中,他将这座图书馆近一半的体积处理成半地下,还有4个和主体建筑相差悬殊的小房子散落四处。水中设计有一座亭子般的房子,是诗歌与哲学阅览室。2004年,王澍凭着这件作品获得了中国建筑艺术奖。

之后,王澍的优秀作品一个接一个:中国美术学院象山校区、宁波美术馆、五散房、瓷屋、宁波博物馆、威尼斯建筑展上6万片废弃青瓦组成的“瓦园”、世博会唯一的乡村案例馆宁波滕头馆、获第十二届威尼斯建筑双年展特别荣誉奖的“衰变的穹顶”等等。

随之而来的荣誉也一项接着一项。2010年,王澍与妻子陆文宇一起荣获德国谢林建筑实践大奖。2011年,王澍荣获法兰西建筑学院金奖,这是首位中国建筑师摘得国际建筑学界大奖。同时,王澍还被哈佛大学研究生院聘为2011~2012学年度“丹下健三”荣誉讲席教授。从规律上讲,如果能获得后面这两项奖,距离普利兹克奖也就不远了。所以,业内人士对王澍的获奖并不意外。

不仅如此,业内人士甚至普遍认为,普利兹克建筑奖应该颁给王澍夫妇二人。王澍的妻子陆文宇是他的同学,也是他“业余建筑工作室”唯一的合伙人。“我和太太在工作上的分工就是,如果没有我,就不会有那些设计图;而如果没有我太太,所有的设计就不会实现。”王澍在后来的新闻发布会上这样解释,“我每次画完草图,她都是第一个看的人,如果她觉得不好,我会重画。我太太温润的性格,对我现在的设计风格影响非常大。从某种程度上说,她是我的老师。”

将奖颁给夫妇二人的做法,实际上在普利兹克建筑奖历史上也有先例。2010年,该奖颁给了妹岛和世与西泽立卫夫妇。在获悉得奖的第一时间,王澍竟向媒体表示:“你们是不是颁错了,应该颁给我和我太太两个人。”

重建乌托邦

他曾搜集了700万片城市废弃砖块,用于中国美术学院象山校区一、二期工程建设;他曾把废弃的航运码头改造成宁波美术馆,又以从民间收集的明清瓦片构筑了宁波博物馆独树一帜的瓦片墙……

在过去的十多年里,王澍一直在江浙一带建造着一些没有太高关注度的低矮房子。除了使用者对它们有充分的了解,甚至只有极少人实地踏访或看过它们的照片。王澍的得奖,至少改变了这一切。

“王澍的作品扎根于本土并展现出深厚的文化底蕴,他证明了中国的建筑不全是平庸的批量生产和张扬设计的复制。”或许,本届普利兹克建筑奖唯一的华人评委张永和的评价词,再好不过地概括了王澍的特色。

中国美术学院象山校区是王澍目前为止最具代表性的作品。在2002年开始的校园建造中,王澍抛开了新型材料不断涌现的建筑市场,把建筑材料锁定在旧砖弃瓦这些本已被别人遗弃的“建筑垃圾”上。为建造象山校区,王澍从华东各省的拆房现场收集来了300万块不同年代的旧瓦片,并与民间工匠合作施工。

在象山校区的规划上,王澍保留了原有的农村地貌,有耕地、鱼塘,这些都由原来的农民继续种养,这也被认为是这所大学最不像大学的地方。校园中心是葱郁温婉的象山,山脚下一湾流水,十座建筑像书法笔触一般顺着水势面山而建,建筑群随山体扭转、断裂。象山校区的建筑环抱中是小麦、玉米、高粱、油菜、萝卜、向日葵等,建筑群中的茶田每年都能产出绿茶,春天飞来的候鸟从300只增加到了3000只。

王澍对学生们常说这样3句话:“在成为一个建筑师之前,我首先是一个文人”,“不要先想什么是重要的事情,而是先想什么是有情趣的事情,并身体力行地去做”,“造房子,就是造一个小世界”。对王澍来说,不只是盖房子才是建筑设计,地上的每一条道路、水渠、池塘,包括各种树木种植的位置,合在一起才是,“世界是有万物的,万物在生长,这才称得上是一个完整的世界”。

王澍有时将他所营造的世界称为乌托邦,有时当做他的园林,而事实上,王澍是把象山校区当做一座城市来设计的。他提供了一种模式:一是做到了高密度;二是建筑和山水发生关系;三是由地平线控制天际线。

一切才刚刚开始

“建筑师不只是设计房子,建筑师对这个时代是有很大影响的,如果说他对时代的尖锐问题没有思考就做出回答,他就丧失了在这个时代做建筑师的基本资格。”这正是王澍对建筑师的期许。

2011年底,王澍在哈佛大学演讲时,对着台下怒吼:“I tell you the truth! China wants to become America! China wants to become America! China wants to become America!”(我告诉你们真相!中国就是想变成美国!中国就是想变成美国!中国就是想变成美国!)但他的怒吼并不能拯救正在被大规模拆除的老建筑。当得知北京的梁思成、林徽因故居被“保护性拆除”时,王澍无奈得只想哭。“我已经没有愤怒了,因为我已经愤怒了无数遍。”

当初,他建宁波博物馆时,发现博物馆周边有好几个村落,有一个小村落村口有一座石头古桥,美得不得了。他力主保存:“宁波没有比这更美的东西了。”旁边的官员就说:“我们可以考虑异地保护,在一个更远郊区的农田里找一条河,把这座桥移过去,旁边树块碑,说明桥是哪里的桥。”结果可想而知,那座古桥早已不知所踪。

异地保护是时下非常常见的对古物的保护措施。王澍认为,建筑不仅是一个主体的建筑物,它需要和周围的环境相结合,形成和自然的完美统一。“我很好奇会不会有一天有人提出来,把故宫整体做‘保护性拆迁,因为那一块地方如搞成CBD的话,那是最好的地段,商业利润巨大。”

更让王澍无能为力的是,中国建筑师在造一个房子的同时,都要有它快速消失的心理准备。一个作品建成没多久,就有人开始在上面七改八改的。有的作品已经被改到没法给它拍照片了,空调机在外面乱挂,里面到处乱改造,肆无忌惮的。

实际上,他设计建造的杭州孤山室内小剧场、中国美术学院国际画廊、深圳国航售票处、上海顶层画廊,在短暂的使用后像临时建筑一样被迅速拆除,“最疯狂的一次,是一个作品刚做好了,用了3个月就要拆掉,因为换了业主”。王澍不无愤慨地说:“我没获奖之前,很多人问我,难道你不愤怒吗?你的重要作品某一部分被拆除了。我说我一点都不奇怪,我做的时候,他们就说想把某一块炸掉,现在拆掉一块,也不奇怪。它就是中国当代社会现实中发生的事情。”

王澍和他的建筑同行们什么时候才不必承担这个可怕的风险?在目前的中国,没有人知道答案。

瓷屋

2003~2006年摄影/吕恒中

王澍一直将倪瓒的《容膝斋图》视为建筑的理想图式。如果生活在一个好的环境中,画家宁可房子小到只容一个膝盖。“这是一个态度,这个态度了不起。就是人面对自然是有进退、知进退的态度,其中有一种伦理和道德。用现在的话说就是,买了十亩地,用来造房子的只有一亩,这就是生活品质。”

王澎设计瓷屋(位于浙江金华建筑艺术公园内)的出发点是“要把这个100平方米的咖啡屋做成一个可以盛装风和水的器物”,其形状如同宋代手砚器,单层,砚首在南,砚尾在北,坐落在水池边。在室内喝咖啡,就坐在砚池底,东南风吹过,风沿砚坡爬向西北。春季多雨,雨水沿着砚坡自西北下泻东南,形成水榭。西北边有楼梯可上屋顶,坐在屋顶可观江上景色。东西墙遍开小孔,房子开户以为器,孔小称窍,是为风与光线而开。屋子内外都贴着瓷片,色彩本无规律,却呈现出中国陶瓷全谱系的色彩。

宁波博物馆

2003~2006年摄影/吕恒中

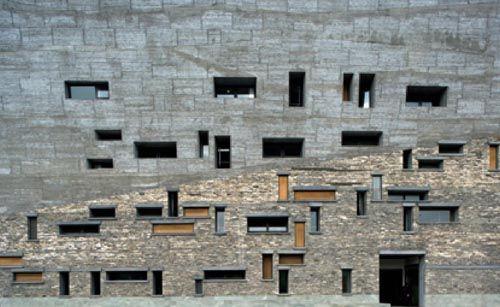

宁波博物馆是王澍过去10年探索的“重建当代中国本土建筑学的阶段性总结”。没有了中国美术学院象山校区多种手法的喧嚣,宁波博物馆更像一座历经风霜的古城堡,从容而沉静。

王澍在谈到自己的设计初衷时说:“使用‘瓦片墙,大量使用回收材料,节约了资源,体现了循环建造这一中国传统美德,一方面除了能体现宁波地域的传统建造体系,其质感和色彩完全融入自然外,另一意义在于对时间的保存,回收的旧砖瓦,承载着几百年的历史,见证了消逝了的历史,这与博物馆本身是‘收集历史这一理念相吻合。而‘竹条模板混凝土则是一种全新创造,竹本身是江南很有特色的植物,它使原本僵硬的混凝土发生了艺术质变。”

宁波滕头馆

2010年摄影/傅兴

宁波滕头馆作为上海世博会“世界唯一乡村”案例入选“城市最佳实践区”。整座展馆以竹、瓦作为建筑材料,给人一种原始的自然生态以及浓郁的乡土气息。其外墙利用了旧时的废弃砖瓦,突显环保意识,内墙采用了竹片贴在水泥墙上的做法,设计独具匠心。

五散房

2003~2006年摄影/郎水龙

五散房是分布在宁波鄞州公园中的5处建筑,被视作是王澍设计理念的试验田。“当初出于3种考虑:一是如何做才能体现具有中国气质的现代建筑;二是如何不局限于造房子本身,和场地、环境又有特殊的配合;另外,还尝试了各种不同的建造方法和建筑类型,譬如用夯土技术、钢构玻璃、预制混凝土等一些中国传统的建造方法。就像是做科学实验,这些小实验后来在象山校区二期项目中都有所体现。”

中国美术学院象山校区二期工程

2004~2007年摄影/吕恒中

在设计中国美术学院象山校区一期工程时,王澍“希望这个建筑能提供一个足够的美学背景让学生们亲身感受,在里面甚至可以种田、放羊。”而到象山校区二期工程时,王澍说自己做建筑有点像以前中国人做园林,“我称之为‘造园活动而不是建筑活动。”“象山校区也应该体现很多中国的美学,所以我做这个建筑并没有考虑传统校园的格局,而是主要考虑建筑与山水的关系。”