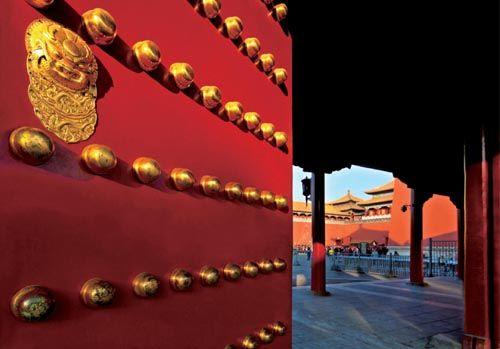

党争,庙堂里的暗战

2012-05-14张嵚

张嵚

穿越千年看党争

武侠电影里常有这样的台词:有人的地方就有恩怨,有了恩怨便有了门派,有了门派就有了争斗,有了争斗,从此便有了江湖。

中国两千多年封建王朝的政治史,先后出场的人物众多,因此剪不断理还乱的恩怨也多,名目林立的门派自然也就不在少数。这个水深无比的“江湖”,千年来接连上演着一场场刀光血影的争斗。

中国封建社会的政治变迁好似一部波澜壮阔的大戏,各种派系则作为舞台的主角,用充满心术权谋的智慧,机关算尽的争斗,演绎出一幕幕震撼人心的剧目。

现代国家对于“政党”一词是这样定义的:在阶级社会中,一定的阶层或者阶级的利益代表。为了共同的利益和政治目的,在阶级斗争中形成的政治组织。封建时代的党派,从性质上说和现代政党差别颇大。

如果按照这个定义来审视中国古代的党争,我们自然也会明确这样的定义:并非一切的政治斗争,都可以直接用“党争”来套用。用打架来做比喻的话,普通政治斗争与党争的区别,就好比街头斗殴与沙场交兵的区别。后者阵容更加庞大,纪律更加严明,手段更加丰富,目标更加明确,规模更加庞大。而这,也恰恰是党争共有的特点:有组织,有纲领,有纪律,有规模。

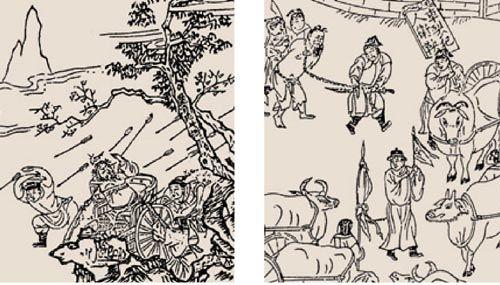

先秦,党争的孕育

战国时期主要的大国,在进入战国时代之后,几乎都主动顺应历史潮流,开展自上而下的改革,这就是风靡一时的“变法”运动。变法主要触及的便是当时各国奴隶主阶层的利益,导致矛盾对立,自然也就争斗不断。战国第一代变法家,如李悝,吴起,商鞅,都不可避免地卷入与本国奴隶主旧贵族的政治斗争中。吴起在楚国变法时,因为侵害到本国旧贵族的利益,最终被旧贵族趁楚王过世的机会,发动政变用乱箭射杀。吴起临死前机智地扑在楚王尸首上,使楚王尸首和他一起被射成“刺猬”。结果杀害他的贵族们,也因此以“弑君”之罪遭到继任楚王的清算杀戮。而缔造强秦崛起的商鞅,在秦孝公死后,也遭到旧贵族的诬陷和报复,最终被处以车裂极刑。变法,强国,然后遭清算,几乎是那一代改革家们共同的宿命。

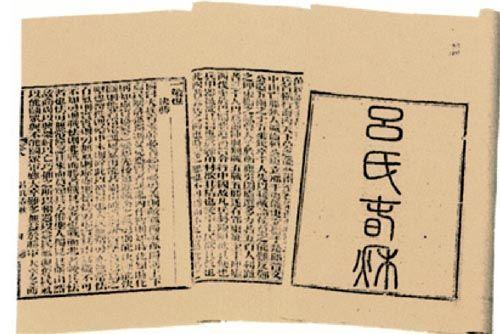

有历史记载的第一位唱“党争戏”的是战国时期秦国大名鼎鼎的政治家吕不韦。秦王嬴政在清算吕不韦罪状的文书中写明要清查“吕氏一党”,这也是“党争”第一次以文字的方式载入史料。

以商人身份进入秦国政坛的吕不韦,凭着和秦王的特殊关系成为秦国的相国,在任期间他除了厉行改革、富国强兵外,更组建了自己独有的政治团体,大肆招揽门客,并编纂了记录其政治团体利益思想的名著《吕氏春秋》。比起同在秦国建立大业的商鞅来,他可谓更进一步。商鞅的主要工作就是干活,而吕不韦除了干活之外,还拉帮结派搞组织;商鞅即便风光无限,也始终在秦王的股掌之中,吕不韦却曾大权独揽,连秦王本人都要看他的脸色行事。虽然吕不韦的风光只是昙花一现,他却做成了前代变法家们未曾做到的事情:建立有组织、有纲领、有规模的封建制“党派”。而他的成功,也只有在秦国才可能实现—秦国是战国时代封建化改革最为彻底的国家,戏台搭得牢靠,自然能够唱响第一出“党争戏”。

两汉,最高利益集团的内部游戏

到了代秦而起的汉代,随着封建制的确立,党争逐渐变成了一种政治斗争的常态。在两汉长达400余年的历史变迁中,各类名目的党争此起彼伏,绵延不断。

名目虽多,但主人公的身份却基本是固定的,第一主角便是“后党”,又叫“外戚党”,即代表后宫利益的政治团体,成员主要是皇后的亲人们,诸如老爹、兄弟、侄子。领袖往往是母仪天下的太后、皇后。两汉的政治变迁,皇帝换了几十个,国都从长安迁到洛阳,权臣也一代代更替,唯独换不掉的就是外戚特殊而重要的位置。

“后党”的特殊身份源自西汉开国。西汉开国皇帝刘邦与吕雉之间,既是夫妻,又是合作伙伴。穷困潦倒的刘邦早年是靠吕雉一家的资助才得以起家的。西汉建国后,吕氏一家的亲族们也在执政团队中占有了重要角色。随着刘邦的过世,以太后身份把持大权的吕雉,也曾一度把她这一脉“后党”势力扩展到最大化。刘邦的诸多宗族遭到打压,各分封国执掌大权的丞相也多由吕家子弟担任,长期在皇宫中担任丞相的,更是吕雉的亲信审食其。吕雉甚至还大张旗鼓,命刘氏宗族迎娶吕家姑娘为妻,以此巩固其政治团体的地位。然而,吕家“后党”的嚣张也很自然地招来了对手—以周勃、陈平为首,主要成员为西汉开国功臣勋贵的“功臣党”,在吕家“后党”咄咄逼人的政治扩张面前,逐渐走向了联合,并最终在吕雉死后发动了“诛吕政变”,废黜了吕雉拥立的傀儡皇帝刘弘,拥立代王刘恒登基,即历史上的汉文帝。

然而对于西汉整体来说,吕雉一门的覆灭却并不意味着“后党”的覆灭,因为对于西汉来说,“后党”是构成国家建筑的重要基石,一旦拆了,国家这座大厦也将随之轰然倒塌。“文景之治”时代的汉文帝与汉景帝,对于“后党”和“功臣党”都基本采取平衡打压政策,尤其是“功臣党”,扶持汉文帝登基的周勃、陈平等人,很快在核心政治圈中被边缘化。周勃的儿子周亚夫虽立下平定七国之乱的大功,但最终也获罪身死。随着老一代“功臣派”的淡出,这一脉政治势力也逐渐弱化。而到了汉武帝时代,年轻时候的汉武帝,一度受制于祖母窦氏为首的“后党”,亲政之后,又一度被以母亲王氏为首的“后党”所掣肘。汉武帝控制“党争”的办法,就是分化“后党”内部力量,扶植“新后党”,即扶植自己皇后、嫔妃的亲族,用以强化自身的威权。横扫匈奴的名将卫青和霍去病,一个是汉武帝皇后卫子夫的弟弟,一个是卫子夫的外甥。而汉武帝也借助于因卫子夫引发的“巫蛊案”,将老派“后党”为他指定的皇后陈阿娇打入冷宫,成功扫清了老派“后党”的政治力量。

然而分化后党的汉武帝,晚年却搬起石头砸了自己的脚。因为卫子夫一脉的“后党”,与他宠妃李夫人一脉的“后党”争斗,最终引发太子刘据起兵作乱,即晚年的“巫蛊之祸”。为了杜绝身后同类事件的发生,晚年的汉武帝在立幼子刘弗陵为太子的同时,也杀害了刘弗陵的生母钩弋夫人,理由恰如他自己所说,“子弱母壮,必乱宫廷”。

但汉武帝没有想到的是,在他身后,他钦定的辅政大臣霍光成为汉昭帝的岳父,以他为核心的霍家“后党”,也一度把持大权。之后的西汉,摆脱了掣肘的“后党”力量此起彼伏,一派“后党”倒下,另一派又起,最终由外戚王莽篡汉自立,革掉了西汉王朝的命。

东汉建立后,开国者光武帝刘秀吸取西汉教训,一是强化皇权专制,二是遏制“后党”力量,东汉中央集权一度高度发达。然而好景不长,从东汉中期开始,帝王大多短命,登基的皇帝好多还是孩童,无力行使皇权,这就好比开车,既然驾驶座上的人无法开车,那么帮司机开车的人,就获得了实际驾驶权。结果,东汉的“后党”风云再起,同时也多出了一个新竞争对手—“宦党”,即以宦官为代表的政治团体。整个东汉中后期的政治剧本就是:皇帝登基年纪小,大权被“后党”掌握,皇帝成年后依靠宦官铲除“后党”,大权却又落在宦官手里。从汉和帝开始一直到晚期汉桓帝,东汉最高权力就一直重复着这样的折腾。最后的结果就是“驾驶室”在折腾中被摧毁,中央集权的东汉,陷入了天下纷争的三国时代。

而两汉时期的党争,与后来的党争相比,最大的不同点有两个:一是范围狭窄,主要集中在中央高层;二是成员的来源都比较单一,都是勋贵宗族内部,中下层很少有参与。唯独例外的是东汉晚期的“党锢之祸”,士大夫集团发起驱逐宦官一党的运动,得到了底层民众的广泛支持。

唐宋明,党争白热化

唐朝以前的中国封建社会,党争之所以范围不广,主要还是由于自身制度决定。当时的中国,政治体制依然是封建世袭制,作为党争主体的政治团体,成员的来源有限,发展空间也狭窄。在没有新鲜血液注入的情况下,显赫一时的政治团体,大多是昙花一现。而从唐朝开始,情况有了改变,一种注入新鲜血液的政治选拔制度诞生了—科举。它的意义在于,党争的成员因此有了更广阔的群体,党争的规模和参与者也会大大扩张。就像实行“海选”的综艺节目大多火爆一样,唐以后的党争,也因此更加热闹。

说到唐朝的党争,后人津津乐道的是“牛李党争”,然而在此之前,武则天的取唐建周也同样是党争的结果。建立唐朝的核心团队,是以关中门阀大族为核心的关陇贵族集团。唐太宗李世民的重臣,如长孙无忌、上官仪等人,都出自于这个集团。而到了唐太宗之子唐高宗在位时,关陇贵族集团,已经形成了对皇权的巨大威胁。武则天的得宠、封后,背后其实就是唐高宗与关陇集团的争斗,而在这期间支持武则天的,也大多是当时凭借科举进入仕途的寒门阶层,比如许敬宗、刘仁轨等人。唐高宗的本意,是想凭借着武则天事件,削弱关陇集团,实现皇权的独大,但他没有想到的是,由于科举制度的实施,寒门出身的官员比例大大增加,政治力量也大大增强,削弱贵族集团的难度比起汉武帝时代来,不可同日而语。结果就是最高皇权反而被边缘化,武则天最终一步一个脚印,实现了代唐建周的目标,成为中国历史上唯一一个女皇帝。

安史之乱以后的唐王朝,中央皇权大大削弱,尤其是在平定安史之乱时期,出于军事作战的需要,宦官李辅国掌握了大权,很快就形成了唐朝宦官专权的政治局面。但宦官本身是无法独立行使政权的,这样一来,行使政权的士大夫也就成了宦官的政治代言人。换句话说,后来“牛李党争”时代的两派,即牛党和李党,其实是宦官政治团体内部分化的结果。而同时,牛党领袖牛僧孺,属于科举出身,李党领袖李德裕,属于世袭勋贵出身,这场争斗,也可以说是武则天时代那场党争的延续。这场争斗一直延续到唐宣宗时期,前后数十年,最后牛党领袖白敏中为相,李党成员全部被驱逐。然而,这也是中国历史上最后一次勋贵集团掌握行政权力,牛党赢得了党争,却也成为绝唱。

唐朝时期的这种党争特点与当时的科举选拔制度也很有关系,唐朝的科举并未完全向民间开放,每年的中榜者绝大多数还是勋贵集团子弟。而到了宋朝,由于科举实现了完全面向民间的公正选拔,情况就大不一样了。宋朝担任过宰相的高官绝大多数都出身寒微。因此,在宋朝的党争中,身份出身已经不再是重要的因素,政治纲领才是重点。

宋朝最著名的党争,当属从宋神宗时期开始,围绕王安石变法而展开的新旧党争。在这场事关北宋命运的改革中,新旧两党互相攻击,党同伐异,争斗从宋神宗年间一直持续到北宋灭亡。而这场争斗的延续,首先还是与宋朝的政治特色有关,宋朝采取优礼士大夫的政策,尤其是不杀文臣,这使得参与者即使一时被边缘化,却不会轻易出局。同时,宋朝在政治体制方面的改革,使官僚机构臃肿,国家权力分散,无论哪个党派当权,都不会对最高权力者构成威胁。即使这样,这场党争对于宋朝政治空气的危害却是巨大的。宋神宗时期,主张变法的新党当权。到了宋哲宗童年时,高太后主政下的旧党卷土重来。等到宋徽宗登基,新党又大行其道,而且新党派上台,必然会全盘否定前任的政策,结果北宋的政治在这几十年里一直都在折返跑,直到“靖康之变”,国家都给折腾没了。

而同样采取文官治国路线的明朝,在党争的发展中,无论主角还是方式都几经变迁。明朝开国的时候,掌握最高权力的,主要是开国的功臣,分为“淮西派”和“浙东派”。先是淮西派的领袖胡惟庸害死了浙东派的领袖刘伯温,接着朱元璋发起“胡蓝大案”,几乎将明朝的开国功臣杀尽。同时,随着科举制的恢复和内阁制的确立,士大夫阶层再次成为党争的主角。

而比起北宋末年因为“变法”而发生的党争,明朝的党争却有比其成熟的一面:尽管党派不同,但党争的主角们都有理性的一面,不会因为政治观念的差别轻易废止前任的政策。比如明朝嘉靖年间的“大礼仪”之争,作为胜利者的张璁,在驱逐了政敌杨廷和之后,并没有因为在“大礼仪”问题上有分歧而废除其在任时的政策。江南赋税改革等政治活动由杨廷和发起,在杨廷和事败后,却由他的政敌张璁最终完成。而嘉靖年间,围绕着对于首辅权力的争夺,严嵩、徐阶、高拱、张居正展开了长达20年的争斗,但是,争斗中的胜利者也同样没有轻易否定失败者。严嵩未完成的政治主张,由胜利者徐阶继续,而张居正在驱逐高拱后,也继续了他正在推行的变法,最终促成了著名的“张居正改革”。

明朝上述的这些党争,从内容上看,都见证着一个成熟封建国家体制的特点,然而同样,在封建中央集权已经转入衰世的情况下,国家体制对于党争的控制力也大大减弱。明朝中后期,出于强化中央集权的需要,宦官地位扶摇直上,同时也成为党争的重要影响因素。

万历年间,由于皇帝怠政,国家党争彻底失去了控制。从万历中后期开始,明朝政坛上党派林立,先是以地域划分的齐党、楚党、浙党结成联盟,与东林党争权。之后,以魏忠贤为代表的宦官力量介入,收编齐楚浙三党组成阉党,对东林党实行打压。

明朝末代皇帝崇祯在位时期,虽然铲除阉党,但这一时期明朝的党争,虽不构成对最高权力的威胁,却已彻底进入无序状态,导致国家行政效率大大降低,腐败丛生,最终亡于李自成起义。以至于崇祯临终前留遗言道:“文臣皆可杀。”而这种局面,同样也可以用“演戏”来解释:戏台松动了,演员成分复杂了,戏演乱了,导演控制不住,最后戏就演砸了。