吉林省乡村规划建设现状及发展对策研究*

2012-02-15王运吕静田文波

王运 吕静 田文波

(1:长春水务(集团)有限责任公司,长春130012;2:吉林建筑工程学院建筑与规划学院,长春130118)

吉林省作为农业大省,是国内最早实施商品粮基地建设的省份,农村人口占全省常住人口的46.80 %,农村和农业发展在全省经济结构中占较大比重.但是,近来年在固定资产投资中的农村投资却由27.5 %下降到16.3 %.农村建设投入的不足必然严重影响农村社区规划建设质量.

1 吉林省近五年乡村建设基本情况

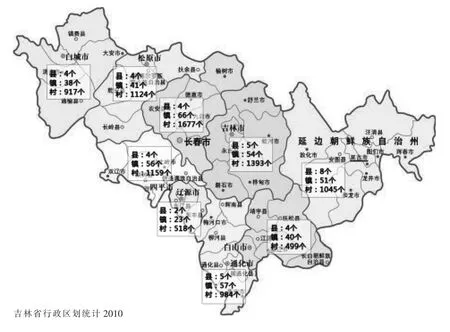

目前,吉林省农村建设用地是城镇建设用地规模的5倍.截至2011年末,吉林省共有行政村9 317个(见图1),2万多个自然屯,自然屯人口少则十几户,多则上千户,聚落规模差距悬殊,其中大部分乡镇建设尚未摆脱自然演进的模式.在建设发展过程中存在着空间无序扩展、布局混乱、功能不健全、设施不配套、居住环境差、土地利用效率低,以及村镇建设用地与耕地保护矛盾突出等问题.

1.1 近五年农村村庄规划与整治情况

1.1.1 村庄规划与整治建设

截至2010年,吉林省村庄规划与整治的情况不容乐观.五年来,村庄规划中只有不到30 %的行政村,18 %的自然村进行过村庄规划和与整治.有建设规划的行政村2 617个,完成村庄规划的只占到29.3 %[1],低于东三省的39.01 %的平均水平,更远低于全国47.88 %的比例.

图1 吉林省省域内村镇分布及数量示意图

1.1.2 村庄建设资金投入

从资金投入来看,吉林省五年来村庄建设投入由2006年的348 903万元增长为2010年的837 084万元,增幅达57 %[1-5];同期全国的村庄建设投入增幅达108 %.显而易见,吉林省村庄建设资金投入距离国家整体的增长态势还差距不小.从布局来看,吉林省五年来未有增长,资金投入增长率一直在21 %~22 %之间.住宅建设投入均较高,占村庄建设投入的82 %,生产性建筑的建设投入明显偏少,除供水和防洪投入较高外,排水、园林绿化和环卫的投入只占3 %,直接影响到村庄环境的居住和整体环境质量.

1.1.3 新建住房数量

由于政府对农村泥草房、危房改造给予的补贴,三年来建房户数一直持续保持100 %的增长态势,基本是在原址新建,只有12.5 %是在新址上建设.但存在两个明显的问题:一是混合结构以上住宅所占比例有较大下降,从30 %下降到12.8 %;二是人均住宅建筑面积基本未变,保持在20m2/人.这相对全国则属于偏低,同期全国人均住宅建筑面积为29.97m2/人,2010年更是达到31.62m2/人[1-5].

1.2 村庄公共设施建设

在村庄公共设施建设方面吉林省的矛盾比较突出.除了有生活污水进行处理的行政村数量在东三省处于领先外,其他指标均低于其他两个省.最为严重的是用水普及率,吉林省只达到32.42 %,辽宁省为43.69%,黑龙江为51.8 %,而全国的平均水平已经达到54.1 %,相比之下相差甚远.

2 吉林省乡村建设的发展变迁

吉林省农村由于受到农业生产水平的制约,绝大部分自然屯分布间距未超过1 500 m,“不成规模、不成体系、零星散布”是当前东北广大农村的现状.近几年,随着农业耕种方式的不断改进,逐步由小机械化耕作向大机械化联合耕作转变.从2007年,吉林省在全国率先展开了大规模的农村泥草房改造安居工程.以农户自筹为主,以政府补助、社会帮助为辅,实行多渠道筹资.2009年全省累计完成投资就达到197.3亿元.

但从长远利益看,存在诸多因素制约着农村建设的可持续发展.一方面,我国由于当前农村人居环境总体状况不良,近年来因拆建和自然损毁造成的年均损失约350亿元.同时,我国建筑能耗惊人,已达到全国能耗的46.7 %.尤其是农村每年完成8亿m2新住宅,几乎全部是高耗能建筑.特别是吉林省农村的住房仍然处在不规范、不节能、不安全、不集约、不环保的原始落后状态.农村住宅建设仍然摆脱不了“无砖不成房”的传统习俗,不仅占用毁坏大量耕地,而且消耗大量能源,农村住宅还因建设不规范、选址不科学等,极易遭受地震、泥石流等自然灾害;另一方面,吉林省农村建筑节能工作空间较大,建筑主要以传统砖木结构为主,对新材料、新技术、新工艺、新能源的优越性没有足够的认识,砖木结构占到了65 %以上;农民不注重建筑的设计,很少进行专门设计;建筑施工质量差,基本不用专业施工队伍.

3 目前乡村建设中的矛盾问题剖析

3.1 乡村住宅规划建设

3.1.1 乡村建设规划落后,新建住房户生活环境未得到根本改变

据调查,吉林省农村新建住宅一般会在旧址上推倒重建或依附于旧有的村落,由于供热、供气、排水、排污及垃圾处理等基础设施的不配套,使新住宅依然坐落于旧日的脏、乱、差环境之中(见图2).教育、医疗、文化等公共服务设施,绿化、美化等环境建设,以及二、三产业的发展布局统筹考虑不够、安排不周,不能完全满足农民群众生产和生活需要.

图2 依附于原有村落的新旧住宅成为村庄建设

3.1.2 乡村住宅院落布局较为分散,能源消耗量较大

吉林省农村地区单户住宅院落面积与住宅用地面积逐步提高,使单户住宅的总体建设规模也不断扩大.农村住宅布局较为分散,很少有联排式住宅,缺乏农村住宅建设用地的集约性.由于吉林省农村住宅多为独户、独栋住宅,在住宅隔热保温性能方面,每户住宅具有多达6个外界散热面,客观上增大了农村住宅的总体散热面积,在冬季,加快了屋内热量的损失与消耗,增加了冬季取暖能源消耗量.

3.1.3 传统乡村住宅多为单进深布局,浪费土地严重

吉林省传统农村住宅主要为一层独立式建筑,体形系数在0.7以上,是城市居住建筑的2倍.而体形系数越大,使得单位建筑空间的热散失面积越大,能耗也就越高.东北冬季主导风向多为北风和西北风,风速较大,目前,传统农村住宅多为单进深布局,没有考虑在北向建辅助用房或增设防寒缓冲的空间.

3.2 乡村住宅建设节能降耗

吉林省地处我国高纬度地区,冬季漫长寒冷,年度取暖期平均达到150天左右.在吉林省农村地区家庭能源消费结构中,冬季取暖能源消费达到东北农村家庭总消费比例的46.6 %,其次为厨房能源消费和热水能源消费,分别占总能源消费比例的38.2 %和14.4 %[5].

3.2.1 村镇住宅建设的节能技术单一

村镇住宅建设的节能技术最突出的是表现为单一、分散、系统性差等特点,适用于村镇住宅建设的节能新技术不仅缺少,而且相对分散不成系统.吉林省广大农村地区,黏土砖仍然一直是农村新房的主要建筑材料,由于当前缺乏砖的替代品,而且价格低廉仍在大量使用.

3.2.2 村镇住宅建设的节能新技术单一,难以形成技术集成的优势

目前,我国农村建筑能耗效率约为城市建筑的1/3,农村住宅能耗约占全国总能耗的13 %.从房屋的体形系数、建筑材料、建筑构造、门窗配置和热效率低等方面来看,在没有达到舒适度的情况下,住宅实际采暖能耗高出国家标准1.5倍以上,最高超出3.2倍.

(1)近年来,吉林省农村地区的住宅面积过大、采光窗体面积过大的趋势,但由于农村没有相关的节能标准,公众对节能重要性缺乏足够的认识,节能优先的方针没有到实处,农村住宅墙体、屋顶、窗户、地面采取节能措施的分别占60%,30%,10%,2%[6].由于缺乏新型保温隔热建筑材料的应用,增加了住宅的散热面积;

(2)吉林省广大农村住宅外墙、屋面和门窗等仍采用常规做法,很少采取保温措施,尤其近年来房屋围护结构保温性能更差.窗户多为单层木框,因此窗户热损失较大.屋顶采用灰泥,草料等作为保温防水层,多数没有另加保温层,既不能满足节能要求,又不能达到人们对室内的热舒适性的要求;

(3)能耗较大,新能源基层技术基础薄弱.吉林省农村很少采用新型能源,采暖方式仍然是火炉和火炕为主,火炉采暖的热效率平均只有15 %~25 %,不利于和空气进行对流热交换,室内空气升温慢.近年来又增加了土暖气作为采暖的辅助方式,但暖气供暖必须要有一个持续的热源,在农村这一热源无疑是炉子,但耗煤量较多,所以暖气只是一种补充的采暖形式.

3.3 乡村住宅建设的政策运用和资金投入

随着吉林省泥草房改造和推进新农村新规划,暂时改善了少数农户住房条件,但对农村整体建设没有根本改变,一定程度上影响新农村建设进程.因此,设法帮助农户降低建房成本,充分发挥农村金融政策对建房的撬动作用,努力拓宽融资渠道,灵活运用各种社会力量尤为重要.如果农村住房建设能有好的规划,再加好的资金和建设政策,多数农户是愿意筹措资金,彻底改变居住生活环境,积极配合政府谋划的“新社区”模式的整体推进,这必将起到良好效果.

4 未来吉林省乡村建设改善对策

乡村人居环境是乡村区域内农户生产生活所需物质和非物质的有机结合体,是一个动态的复杂系统,其功能转换和演变具有内在规律.因此合理安排村民住宅建设、村庄公共服务设施和基础设施建设,为村民提供适合当地特点的人居环境,成为未来吉林省乡村建设的重点和核心内容.未来吉林省村庄规划与建设需要关注以下几个方面的问题:农村居民饮水安全问题;道路交通建设与村镇建设的不协调导致农村交通安全问题;农村“人畜混杂”问题生活垃圾不科学的处理方式;农村建设中消防、防洪和卫生防疫的协调问题;农村住宅的无序建设及农村建设中统筹性不足的问题.为此必须采取以下积极应对措施:

(1)以产业发展为先导,结合农村土地综合整理,建设农村新型社区,促进农业产业化发展,促进土地资源集约化利用.建构乡村地域发展空间总体框架,有限度的调整乡村聚落在城乡统筹规划的引导下,采取有效的空间竞争发展方式,逐步地调整农业生产生活,使其在正常循环的基础上稳妥进行.尽量采取渐进式的集聚,为村庄划定不同的建设空间,指导农户按照规划合理建房,引导村庄建设空间有序发展;

(2)以新建农村新型社区为主,旧村落改造、山区移民小区建设、散居居民点保护性建设为补充,切实改善农村居民的居住条件,提升农村人居环境.结合吉林省的特殊性,根据东、中、西不同地理条件、气候特点、民俗及优良习惯,推进村镇建设的模式与推进步骤.搞好村镇建设规划,支持编制村镇规划和开展村镇治理,从实际出发,制定村镇建设和人居环境治理的指导性目标和考评指标体系;

(3)以村容镇貌整治为重点,充分立足现有基础进行村镇整治.根据各个地区的经济实力,对不同区位、不同地貌、不同规模的村镇,实行旧村整治、新村建设、迁村并点、生态移民建村等多种办法进行分类分步改造.重点做好内涵提升和历史文化、地方民族特色的挖掘工作,以村容镇貌整治为重点,从基础设施、公共服务设施基本配套,社区功能和住宅功能基本完善等方面入手进行村镇整治;

(4)积极推广绿色环保建筑材料,节能住宅建设质量目标进一步细化和落实.吉林省通过各地政府选择示范点,由政府直接投资或指导,建设一批遍布全省的新社区建设示范点,分为确定为基本目标和提高目标两个档次,充分发挥其示范引导效应,努力推进全省村镇产业化.在实际建设中,村庄住宅建设规划布局应满足日照、通风、卫生、消防、安全等要求,住宅布局宜以双拼式、联排式为主,用地紧张的村庄应鼓励村民集中建造多层住宅.不断增强农民建房的安全意识和应用新材料、新技术的兴趣.

5 结语

总体看来,五年内的吉林省村镇建设开局较好,全省村镇建设的速度基本达到全国平均发展速度.但乡村人居环境是长期性的工作,面对问题只有从根本上实施城乡一体化的具体措施,实现城镇建设拉动农村、镇域发展指导农村,最终实现农村与城镇经济互助、产业互补、设施共用的城乡一体化格局,才能为广大农村居民创造优良的生活环境,减小城乡差距.

[1]住房和城乡建设部.中国城乡建设统计年鉴2010年[M].北京:中国计划出版社,2010:186.

[2]建设部综合财务司.中国城乡建设统计年鉴2006年[M].北京:中国建筑工业出版社,2007:138.

[3]住房和城乡建设部综合财务司.中国城乡建设统计年鉴2007年[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:174.

[4]住房和城乡建设部计划财务与外事司.中国城乡建设统计年鉴2008年[M].北京:中国计划出版社,2009:196.

[5]住房和城乡建设部.中国城乡建设统计年鉴2009年[M].北京:中国计划出版社,2010:194.

[6]许大明,岳利茜.东北地区生态节能型新农村建设探索[J].节能技术,2011(5):256-263.