鱼类的“电武器”

2011-12-10编译张守忠

编译 张守忠

鱼类的“电武器”

编译 张守忠

科学家发现,许多鱼类利用自身的“电武器”捕猎、自卫,以及在同类之间进行通讯交流。这些“电装置”的性能和效率之高,丝毫不亚于人类的发明,甚至在某些地方还超越了人类。

在第一次世界大战期间,人类发明了声纳和雷达等先进探测装置,进入20世纪后,人类又发明了各种各样的电子武器,充分展示了人类的聪明才智。可是,近来科学家发现,远在人类出现之前,许多鱼类早已开始利用天然声纳和雷达来发现、跟踪以及定位猎物了。鱼类在使用“电武器”方面堪称人类的“老师”。

鲨鱼的“电感应器”

鲨鱼经常在漆黑一片的珊瑚礁中游来游去,在缝隙和洞穴间寻觅藏匿其中的珊瑚鱼。珊瑚礁错综复杂的迷宫般的地形丝毫不妨碍它们的活动。不一会儿,它们便口含鱼儿从珊瑚丛中一跃而出。鲨鱼是如何找到猎物的呢?

鲨鱼能根据珊瑚礁动物游动时制造的湍流来准确定位猎物,因为它们身上装备有一种特别的电感应系统,相当于人类制造的导航定位装置,能引导它们准确地瞄准目标。电感应意味着能察觉电流,如病人在医院里做心电图,仪器所跟踪的就是来自于我们心跳的电流。水生动物收缩肌肉会发出极微弱的电脉冲,它们在水中的扰动也会制造小小的电流。鳐鱼和魟鱼等鱼类都拥有电感应能力,而鲨鱼的电感应能力是最强的。

我们在大气层里的活动并不会导致电流从我们的身体里流出,但在盐水环境中就不同了,盐水里的钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)能分离和自由移动,因而能传导电流,其原理就像化学电池——当用一根金属线将电池的正、负极连通后,正、负电荷会相互吸引并朝对方移动,以便得到或失去电子,从而产生电流。这种情况同样也会出现在活细胞和盐水的交互作用中。鱼类的体细胞所带的电荷与它们栖息的盐水中的电荷相反,二者相互接触会制造一个弱电压,而鲨鱼可以感觉到这种电压的微弱变化。举例来说,如果将两节AA电池连通,即使在1600千米外,鲨鱼也能感觉到。

鲨鱼的电感应器位于其口鼻部和下颌部周围。只要仔细观察鲨鱼的脸部就可以发现,其嘴部周围分布着许多圆点,看上去就像长着许多大的“黑头粉刺”。“黑头粉刺”的数量多少取决于鲨鱼的狩猎活动多寡:活动能力强的鲨鱼的“黑头粉刺”有1500个左右,甚至更多;活动能力差的鲨鱼的“黑头粉刺”仅有数百个。

这种“黑头粉刺”其实是一种叫做“洛伦齐尼氏壶腹”的开孔,里面充满电传导胶质物,底部则布满一种叫做“纤毛”的毛状细胞。电流穿过胶质物流向纤毛。我们人类的纤毛位于耳朵内,当声波传来时能提醒大脑对噪声保持警觉。鲨鱼的纤毛的作用是对从胶质物传来的电流变化作出反应。纤毛引发鲨鱼脑中的神经传递素释放,提醒它们有活物出现在附近。

“洛伦齐尼氏壶腹”由鲨鱼的部分侧线组成。侧线是一种感觉器官,许多鱼类和两栖动物都生有这种东西,这种长长的中空管从鱼鳃两侧向下一直延伸到尾部,并一直扩展到穿孔鳞片皮肤处。这种感觉系统让鲨鱼能够觉察到排水量、压力和方向的变化。

侧线、电感应器,再加上其他一些感官,鲨鱼因此成为动物界最敏捷的猎手之一。由于鲨鱼大脑的2/3用于嗅闻,因此其嗅觉极其灵敏,即使在非常暗的水环境中也能捕捉到猎物的微弱踪迹。当一条鲨鱼距离目标物1米远时,其电感受器便开始发挥作用,对猎物进行准确定位,然后发动一击。

科学家通过测试鲨鱼的电感应能力证实,鲨鱼的确能根据电脉冲信号在最后一刻做出猎食决定。科学家曾做过一个试验:让一条鲨鱼在一条死鱼和一个带电金属棒之间进行选择。鲨鱼起初对准的是鱼,但在最后一刻它改变了方向,冲向金属棒。通过这类试验,科学家希望能研制出一种可以欺骗鲨鱼的电感受的防鲨装置。

电感应能力还解释了鲨鱼为什么会持续不断地攻击同一个受害者的原因。人们发现即使在另一个同伴游过来营救受害者时,鲨鱼仍不会改变原来的攻击目标。鲨鱼之所以会一遍遍地攻击第一个受害者,而无视第二个人,是因为水中血液释放出的盐分。较高的盐浓度增强了受害者周围的电场强度。

电鳐的“发电机”

人类到了近代才学会发电,而海洋中的电鳐却在几百万年前就会发电了。在古希腊和古罗马时期,医生们常常将病人放到电鳐身上或者让病人去触碰水池中的电鳐,利用电鳐的放电来治疗风湿症、癫狂等疾病。即使到了今天,在一些国家,仍可看到一些患有风湿病的老年人在退潮后的海滩上寻找电鳐,捉来为自己治病。

电鳐行动迟缓,游速慢,不善于追击猎物,但它们具有很强的电感应能力。电鳐拥有两个电器管,位于头部两侧,电流由身体低处流向高处。

电鳐属鳐鱼类板鳃亚纲,与鲨鱼是近亲,因能产生电流放电而闻名。电鳐有很多种类,不同种类的放电能力差别较大,放电能力弱的电压只有8伏,强的可达220伏。放电通常用来击昏猎物或用于自卫。电鳐身体扁平,头和胸部连在一起,光滑无鳞,身后拖着一根棒状尾巴,眼睛长在背部前端,嘴巴长在腹部前端,长约1.6米,宽约1米,看上去有些怪模怪样。电鳐栖息于太平洋、大西洋和印度洋等热带和亚热带海域。它们行动迟缓,游速慢,不善于追击猎物,因此常常将自己埋在海底沙砾中,待猎物靠近后猛然跃出,直扑猎物。由于身体呈扁平状,面积大,浮力强,常常随波逐流地悬浮在水中。

电鳐是电敏性最强的动物之一。电鳐的眼睛位于头部顶端,致使其视力受限,因此必须通过其他感应官弥补这一缺陷,它们主要依赖的就是它们的电感应能力。电鳐的许多近亲,如鳐鱼和魟鱼,其尾巴处也生有电器管,但电鳐拥有两个电器管,位于头部两侧,电流由身体低处流向高处。电器管由来自电叶或脑叶(颜色与脑部其余部分不同)的四束中枢神经控制。电器管由许多蜂窝状细胞组成,排列成六角柱体,被叫做“电板柱”。一条电鳐拥有2000多个电板柱,共200多万块电板。电板之间充满了胶质物质,能起到良好的绝缘作用。电板柱的作用就像并连在一起的电池。由于内电阻较低,一条大型成年电鳐能产生45伏电压,输出功率为1000瓦。

每个电板的表面分布着神经末梢,一面为负极,一面为正极,电流从正极流向负极。在神经脉冲的作用下,放电器能把神经能变为电能,从而放电。虽然单个电板产生的电压很弱,但众多电板集合在一起,威力就很大了。

电鳐的电板由肌肉变化而来,电器管则是由腮肌演变而来的。电鳐放电的强度和时间可以根据猎物的大小和强壮程度来灵活调整。电器管释放的是脉冲直流电,每次能持续4~5分钟。在攻击猎物时,电鳐在头几秒发出的脉冲频率为每秒150~200次,每次放电电压为80伏。随着时间的延长,脉冲频率逐渐降低。根据征服猎物所费时间,总共可能需要1000多次脉冲放电。脉冲频率随着水温的升高而增加。人如果不慎触碰到电鳐,就有可能被其放出的电流击倒。

电鳗是放电能力最强的淡水鱼类,有水中“高压线”之称。电鳗的电器管主要用来捕猎,释放的电流能轻易将小型动物电死,甚至击昏或击毙大型动物。

电鳗的“高压线”

在南美洲的亚马孙河和俄里诺科河河畔,人们常常可以看见这样一幅奇怪的景象:一群人骑着马,手握长鞭吆喝着赶着牛群下水。下水不久,走在前面的牛突然战栗起来,像被什么东西电着了。有的牛跌倒在水里,有的牛瞪着眼睛高声吼叫,并想转过身来爬上岸,但却被赶牛人驱赶回水里……过一段时间,等牛群渐渐平静下来后,这时人们才开始下河。

这里到底发生了什么事情?原来这是人们捕捉电鳗的一种方法。电鳗是一种美味食物,为了捕捉它们,当地人先将牛群赶下水,与水里的电鳗发生冲突。电鳗放出强大电流攻击牛群,电鳗在放完电后需要一段时间才能重新恢复电能,因此人们在其放完电后走下水去,用鱼叉等利器将电鳗刺死。

电鳗是一种洄游鱼类,原产于海洋,溯河到淡水内长大,然后回到海洋中产卵。电鳗体长在2米左右,呈圆柱形,极像鳗鲡。电鳗是放电能力最强的淡水鱼类,它输出的电压在300~600伏之间,有的甚至可达800伏,因此有水中“高压线”之称。

电鳗的电器管分布在身体两侧,其基本构造与电鳐类似,同样由许多电板组成,电板则由数千块肌肉薄片重叠排列,每片之间都有胶质白条间隔开来,中间有许多神经连接,一直通到脊髓。一块块肌肉薄片相当于一个个小电池。身体的尾端为正极,头部为负极,电流从尾部流向头部。当电鳗的头和尾巴碰到猎物或受到刺激时,即可发出强大的电流。电鳗能自由掌控放电的强度和时间,通常每秒钟能放电50次,但连续放电后,电流会逐渐减弱,10~15秒钟后完全消失,这时电鳗必须休息一段时间才能重新恢复放电能力。电鳗放电主要用来捕猎,释放的电流能轻易将小型动物电死,甚至击昏或击毙大型动物,如牛、马等,人如果走进电鳗放电范围内也可能被击昏甚至击死。

科学家经过解剖研究终于弄清了电鳗的放电原理。电鳗生有三种可产生电流的器官:主器官、猎器官和萨切斯器官。这些器官占据整个身体的4/5,可产生两种放电:低压电和高压电。这些器官由发电细胞组成,排列成线形,电流能迅速通过,并产生电荷。当电鳗瞄准猎物后,其大脑会发送一个信号,经过神经系统到达电细胞,这为离子传导打开了一个通道,促使带正电荷的钠离子流动,并立即使电荷反转,通过突然制造一个电压差产生电流。

电鳗产生电脉冲的方式与电池非常相似,都是由堆积式承载板产生电荷。电鳗体内有5000~6000个堆积式电板,能产生高达500伏的电压和1安的电流(功率为500瓦)。如此猛烈的电击能让一个成年人瞬间丧命(0.75安电流就可电死人)。

萨切斯器官与电子定位相关。在这个器官内有许多类似肌肉细胞的发电细胞,每个发电细胞能产生0.15伏电压,加起来可发送25赫兹左右的10伏电信号。

电鳗放电时会否电到自己呢?电鳗的放电器官在身体两侧,而且身体大部分或重要的器官都由绝缘性非常好的组织结构包住,犹如一个防水大电池。我们知道,电流会由电阻最小的路径通过,电鳗在水中放电时,电流会通过水传递(水的电阻小于电鳗的体电阻),因此不会电到电鳗自己。但如果电鳗脱离水体,进入空气中,因空气的电阻比电鳗的体电阻大,电鳗在空中放电就会电到自己。另外,如果电鳗受伤致使两侧的绝缘体破损的话,放电时就会像两条裸露的电线一样发生短路现象。

电鳗发出的电流虽然是直流电,但放电频率很高,每秒可达300个脉冲。放电强度取决于电鳗的个头大小和强壮程度。电鳗不足1米时,随着身体的长大,电压不断增强;当电鳗长到1米后,身体再长大就只增加电流强度,不增强电压。电鳗捕食的时候,首先悄悄地游近鱼群,然后连续放电。在电流的反复冲击下,鱼儿非死即伤,电鳗乘机吞食它们。被电死的鱼往往超过电鳗的食量,这给渔业生产带来很大危害。

象鼻鱼不是用眼睛观察世界,而是通过尾柄后部一个类似雷达的电器管在远距离外探查周围环境,一旦发现危险便能提前作出反应。

象鼻鱼和裸臀鱼的“雷达”

象鼻鱼是一种淡水鱼类,原产于非洲西部的刚果河流域。象鼻鱼造型非常奇特,长了一条大象一样的长鼻子,也因此得名“象鼻鱼”。象鼻鱼的长鼻子其实并非鼻子,而是其下颌延伸而形成的长吻,因此它们也被称为“象吻鱼”。象鼻鱼喜欢在水底活动,觅食时将长鼻子插进淤泥里,寻找藏匿其中的小动物。象鼻鱼生活的水域有很多凶猛动物,但每当遇到敌害时它们总能逢凶化吉,逃之夭夭。原来,它们不是用眼睛观察世界,而是通过尾柄后部一个类似雷达的电器管在远距离外探查周围环境,一旦发现危险便能提前作出反应。

象鼻鱼的电器管每分钟能发出80~100个脉冲电波,而其背鳍上还有一个“接收器”,能接收反射回来的电磁波。当敌害出现时,发出的脉冲电流在碰到目标物后迅速反射回来,接收器在收到反射信号后发出报警信号,于是象鼻鱼立即开溜。象鼻鱼的“雷达”不光用来探测敌害,也用来通讯交流。如果有同类侵犯了一条象鼻鱼的势力范围,它便会张开长嘴巴发出电信号进行警告;如果来犯者不听劝告,它便会加大信号强度,发出一阵比一阵强烈的电信号;如果来犯者仍置之不理,它便会大打出手,向其发起凶猛攻击。由于象鼻鱼拥有灵敏的“雷达”,所以用渔网很难捕捉到它们。

裸臀鱼身上不仅装有“雷达”,而且还有接收雷达回波的接受装置,这个装置就是长在皮肤里的电感受器。

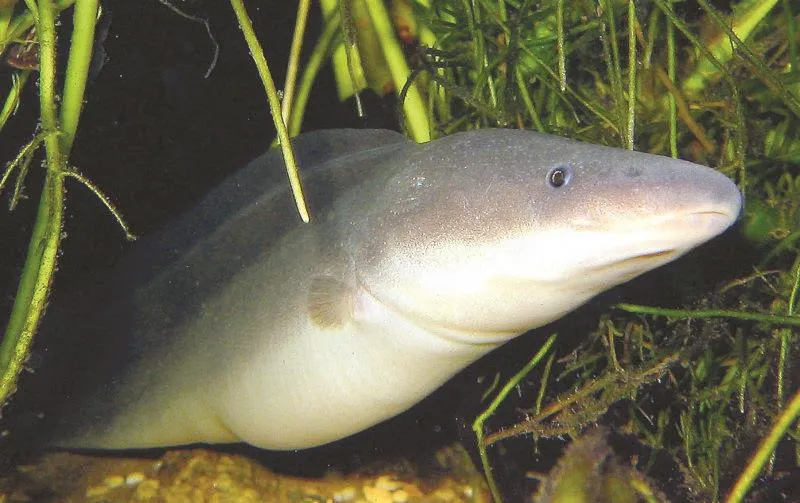

除了象鼻鱼,生活在非洲河湖里的还有裸臀鱼和喙鱼等鱼类,它们也被称为“活雷达”。它们的放电能力虽然弱小,但感觉非常灵敏。裸臀鱼长得有些像鳗鲡,身体细长,因尾巴没有尾鳍,光秃秃的,因此得名。裸臀鱼的放电器位于尾部附近,由800多块电板组成,皮肤上布满了微孔,能感受到电场。裸臀鱼不停地发射电脉冲,在其四周形成一个电场,通过电场产生的细微变化发现猎物或敌害。

裸臀鱼的感觉器官极其灵敏,哪怕弱到只有0.03毫伏的电压变化,它们也能感觉出来。如果有猎物靠近,就会干扰它们的电场,致使电场发生变化,其电器管就能探测到。由于能觉察电场发生的最细微变化,它们因此能毫不费力地分辨干扰电场的是猎物、敌害,还是其他什么东西,并作出决定:进攻还是逃避,或者置之不理。

科学家做过这样的实验:将两只完全一样的瓶子放入水族箱中,在其中一个瓶子里放进一根玻璃棒,结果裸臀鱼总能准确分辨出哪只瓶子装了玻璃棒。这个实验证明裸臀鱼是通过身上的“雷达”找出玻璃棒的,因为瓶子不透明,玻璃棒无气味,它们既看不到也闻不到。科学家通过计算发现,玻璃棒对裸臀鱼电场的干扰只有0.003微微安。科学家还做了一个实验:在水族箱里放入两个电极,能产生0.15微伏的电场,结果裸臀鱼仍能探测出来。科学家还发现,如果站在水族箱稍远的地方用塑料梳子梳头发,裸臀鱼就会表现得惊慌不安,因为梳头发能产生微量电荷。

裸臀鱼身上不仅装有“雷达”,而且还有接收“雷达”回波的接受装置,这个装置就是长在皮肤里的电感受器。它们的电感受器非常敏感,而且还能过滤电波,将不需要的高频和低频电波过滤掉,只让所需要的波频通过,这样它们既能排除地球磁场产生的电流的干扰,又能避免受到自己发出的高频电波的影响。

裸臀鱼一般白天休息,晚上出来觅食。在黑暗浑浊的环境中,它们凭借超强的感觉能力寻找猎物。在钻进河底洞穴之前,裸臀鱼总是先将尾巴伸进去探查一下,然后整个身体再钻进去,这样的捕猎手法在动物界是独一无二的。