吞食阳光的动物

2011-12-10编译罗千淘

编译 罗千淘

吞食阳光的动物

编译 罗千淘

我们一直认为动物就是动物,植物就是植物,两者之间存在明显的差异。然而,在自然界中存在一类奇特的生物,虽然是动物,却可以像植物那样通过光合作用来获得营养。

2011年1月,哈佛药学院的博士生克里斯汀娜·阿加帕克斯进行了一项让人意想不到的实验:将一种叫做“蓝藻”的细菌植入斑马鱼的受精卵中,目的是想看看前者能否在后者的体内存活下去。我们知道,当一个细菌进入到另一个较大的细胞内部时,它要么杀死细胞要么被细胞杀死。但在克里斯汀娜眼中,凡事都可能有例外,一旦发生例外,就将改变我们的星球。有很多科学家打赌说,蓝藻细菌不可能和斑马鱼的细胞相结合,但事实是,蓝藻细菌在斑马鱼的受精卵中存活了下来,直到小斑马鱼孵化出来两周后才死去。

蓝藻细菌作为最简单的单细胞生物,在地球上已经存在了33亿年,因为它没有真正的细胞核,所以近年来被科学家划定为和细菌一样的原核生物。蓝藻细菌含有叶绿素,是地球上最早进行光合作用释放出氧气的生物。在克里斯汀娜的实验中,被植入斑马鱼受精卵的蓝藻细菌既没有像通常那样生长或者分裂,也没有通过光合作用为斑马鱼胚胎提供大量的糖分和氧气,它仅仅是存活了下来,但这短暂的存活却引发了一个令人着迷的话题:动物能通过光合作用来获取能量吗?如果能,我们能创造出依靠光合作用生长的“太阳能鱼”吗?

我们一直认为动物就是动物,植物就是植物,两者之间存在明显的差异,所以克里斯汀娜的实验听起来颇有点异想天开。然而,在自然界中的确存在一类奇特的生物,它们同时拥有动物和植物的特征,被称为“动植物融合体”。严格地说,这些生物是动物,但可以像植物那样通过光合作用来获得营养。

共生典范

珊瑚虫和虫黄藻的共生为进行光合作用的动物提供了一个典范。

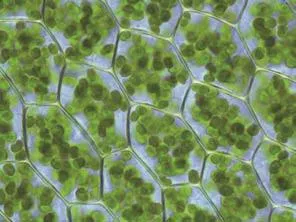

植物依靠与生俱来的叶绿体进行光合作用,而动物没有叶绿体这一细胞器,所以动物本身并不具备直接将阳光转化为能量的能力。那么,对于那些可以像植物那样进行光合作用的动物,它们的光合本领是从哪里获得的呢?答案是:来自它们体内共生的藻类。最著名的一个例子是珊瑚虫与虫黄藻。

珊瑚是我们熟悉的海洋生物体,是珊瑚虫钙质骨骼的聚集体。珊瑚有着植物般的外观,但珊瑚虫却是一种肉食性的腔肠动物。珊瑚虫自幼年起就自动固定在老珊瑚留下的石灰质遗骨堆上,所以绝大部分珊瑚是不会自己移动的,它们的触手随着水流摆动,捕获流经身旁的小型浮游动物当作食物。珊瑚大致可以分为非造礁珊瑚和造礁珊瑚两类,其中造礁珊瑚生活在浅水区域,它们的骨骼生长速度较快,容易积累形成大块的珊瑚礁。在这个过程中,珊瑚虫需要不断地大量繁殖,以分泌出石灰质的外骨骼。但是,仅仅依靠捕食浅水区域的浮游生物,是满足不了它们生长所需要的营养的。珊瑚依靠什么迅速生长呢?20世纪40年代,海洋生物学家在珊瑚虫内胚层中观察到有大量黄褐色的虫黄藻,由此揭开了珊瑚迅速生长的秘密。

造礁珊瑚虫与虫黄藻形成共生关系。

虫黄藻是一种单细胞植物,寄生在珊瑚虫体内,和珊瑚虫形成一种牢固的共生关系。研究发现,几乎所有的造礁珊瑚虫都和虫黄藻共生,而生活在相对深一些水域的非造礁珊瑚虫体内却不含有虫黄藻,其原因在于,造礁珊瑚虫在迅速的生长发育过程中需要的大量氧气,一部分从海水里摄取,另一部分则依靠虫黄藻供给。虫黄藻在有光的地方会进行光合作用,产生氧气、碳水化合物以及有机物,这些物质能分泌到虫黄藻细胞外,被珊瑚虫作为营养吸收。珊瑚虫在代谢过程中也释放出二氧化碳、氮和磷等物质,而这些又是虫黄藻进行光合作用所必需的。这就是虫黄藻和珊瑚虫之间的共生关系。

另一方面,虫黄藻还对珊瑚虫的石灰质骨骼的形成起到重要作用。科学家做过这样的试验:将虫黄藻从珊瑚虫体内全部分离出来,然后人工给珊瑚虫供给氧气。结果是,珊瑚虫虽然活了下来,骨骼却得不到正常的发育。原来,珊瑚虫在代谢过程中会释放出大量碳酸气,妨碍骨骼的生长,而虫黄藻却拥有迅速吸收碳酸气的功能,从而促进珊瑚骨骼的形成。事实上,在阳光充足的浅水海域里,珊瑚仅仅依靠虫黄藻的光合作用就能得到代谢所需的所有能量。于是,我们看到在珊瑚身上发生了这样的事情:它们的外观大多模拟植物的形态,有树枝状、花朵状和叶片状,都有明显的趋光性,在海水清澈阳光充足的区域生长得非常繁茂,而一旦生存环境发生微妙改变,如浮游生物增多使海水透明度降低,照射到珊瑚上的阳光减少,它们就会停止生长甚至死亡。

珊瑚虫和虫黄藻的共生为进行光合作用的动物提供了一个典范。在海洋中,还生活着许多同样利用共生藻的光合作用来补充能量的动物,如水母、海葵、海绵、海蛞蝓以及水螅等。更奇妙的是,珊瑚虫等宿主是通过直接进食的方式来获得共生藻的,而这些藻类细胞在宿主体内并没有被消化吸收掉,而是整个地被储存在宿主的细胞中。那共生藻细胞是如何逃脱消化液的?科学界还没有明确的答案,不过有一种理论认为,保存并移植共生藻到自己的细胞中,是这些特别的动物所拥有的特别的能力。

基因“窃贼”

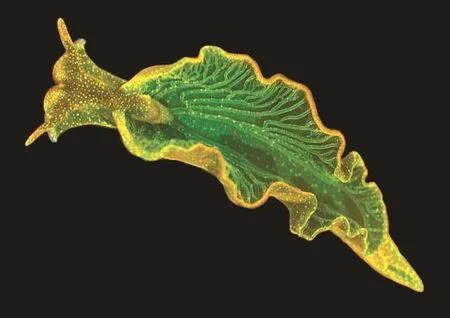

绿叶海蛞蝓的成功,证明其在进化的历程中领先了一大步。

除了珊瑚虫,有很多种类的海蛞蝓也能进行光合作用:它们将进食获得的藻类细胞整个储存到自己的细胞中,然后利用后者的叶绿体进行光合作用,为自己提供营养。由于藻细胞中的叶绿体在海蛞蝓体内只能维持很短的工作时间,因此海蛞蝓每隔几天或几周就要更换一次体内的藻细胞。不过,有一种绿叶海蛞蝓却能让叶绿体在自己的体内存活数月之久,一些它们在幼年时获得的叶绿体甚至能陪伴它们过完一生。

绿叶海蛞蝓生活在美国大西洋沿岸,体形娇小,只有1~3厘米长,身体呈凝胶般的半透明状,通体翠绿,看上去就像一片美丽的叶子。它们从海藻中获得叶绿体,储存在内脏细胞里,内脏细胞遍布整个身体,形成能获得阳光照射的最大面积。不过,对于绿叶海蛞蝓来说,要将动物进行光合作用的本领发挥到极致,仅仅从形态上做到完美还不够,它们的生存策略还包括:将藻类的叶绿体“劫”为己有。它们是怎样做到的呢?

研究人员注意到,只要连续进食两周海藻,幼年的海蛞蝓就可以完全依靠光合作用生活10个月,在此期间它们不再进食。这就出现了一个疑问:当叶绿体存在于一个动物的细胞中时,已经遗失了维持叶绿体工作的蛋白质,叶绿体是如何继续工作的呢?研究人员将注意力转移到海蛞蝓的DNA上,结果发现,有一种和藻类基因排列相同的基因组存在,表明绿叶海蛞蝓有可能从海藻那里取走了相应的基因。进一步研究发现,海蛞蝓在进食藻类时,除了摄入叶绿体,同时还摄入了藻类的基因,后者与海蛞蝓的基因合并,产生了能使海蛞蝓自己维持叶绿体工作的蛋白质(这种蛋白质要靠藻类的基因编码才能产生)。甚至还有一种观点认为,是绿叶海蛞蝓体内的一种病毒将藻类的DNA运送到了海蛞蝓的细胞中。

各种实验结果都指向一种可能:绿叶海蛞蝓在获取海藻细胞的叶绿体的同时,还“盗取”了海藻细胞中维持叶绿体运转的基因。研究员还在绿叶海蛞蝓的生殖细胞中发现了这种被“盗取”的基因,这意味着维持叶绿体功能的能力可以传给下一代,只要这些后代吃进足够多的叶绿体,就能开始光合作用了。在自然界中,像这样在两个不同物种间进行横向基因转移的现象是极为罕见的。

绿叶海蛞蝓依靠“窃取”藻类的叶绿体及叶绿体基因,来完成自身的光合作用。

就当今的基因工程而言,要将维持叶绿体活性所需的基因全部植入动物基因组中是相当困难的,但如果将一整个植物细胞都植入动物的细胞中去,所需的基因修补物质则会少很多。这或许解释了为什么绝大多数能进行光合作用的动物都选择将整个共生藻细胞储存在自己的细胞中,而不像绿叶海蛞蝓那样费力地去“盗取”叶绿体的原因。绿叶海蛞蝓的成功,证明它在进化的历程中已经领先了一大步。

勿需光合

大多数动物不选择光合作用,不是它们不能,而是不愿意。

光合作用无疑为珊瑚虫和绿叶海蛞蝓带来了好处,那为什么大多数动物还是不选择光合作用呢?科学家告诉我们,不是这些动物不能,而是它们不愿意。

要成功进行光合作用,第一个麻烦是需要获得足够的光。目前已知的光合动物都进化出了能获得足够阳光的身体或者结构——珊瑚和海葵模拟树枝的形态;海蛞蝓和扁虫长着扁平如树叶的形状;水母和水螅几乎全身透明,让阳光易于照射进它们的体内;巨桶海绵的二氧化硅骨骼像光缆一样,将阳光传送到身体深处的细胞;就连长着厚重外壳的巨蛤,也会在体外伸展开套膜来尽可能多地沐浴阳光。我们不难发现,这些成功的光合动物都是水生的,因为如果长时间在骄阳下曝晒,会让陆生动物热得受不了,为了抵御紫外线照射对体内活细胞的损伤,陆生动物甚至还用皮毛、羽毛和鳞片等作为防护。此外,动物如果一整天都将自己暴露在不隐蔽的地方,是很容易被天敌发现的,这样做所冒的风险远远高于光合作用带来的好处,所以没有陆生脊椎动物愿意进化出进行光合作用的能力。

只有一种陆生脊椎动物似乎打破了绝对界限,这就是斑点钝口螈。人们很早以前就发现,在两栖动物的卵的周围包裹着胶质,藻类可以在这种胶质中生长,这样对卵和藻类都有好处:藻类为卵胚胎提供氧气,而卵胚胎的排泄物正好是藻类需要的食物。最近加拿大科学家发现,雌性斑点钝口螈可以将某种单细胞藻类储存在自己的输卵管中,在产卵时将藻类运送到卵的内部,这样一来,紧挨着藻类的卵胚胎可以更方便地吸收藻类光合作用产生的糖分和氧气。不过,对成年斑点钝口螈来说,它们身上几乎已经没有利用藻类进行光合作用的痕迹——它们白天躲在苔藓和石头的下面,它们的皮肤大部分是黑色的,看上去不会有太多的光线能透过这样的皮肤照射到它们体内。斑点钝口螈作为唯一被发现进行过光合作用的脊椎动物,尽管时间很短暂,仍然向科学家显示了一个迹象:在一个脊椎动物的生命周期里,至少有一段时间它是作为光合动物存在的。

成功进行光合作用的第二个麻烦是要获得叶绿体。对于陆生动物来说,如果它们要像绿叶海蛞蝓那样成功地“窃取”叶绿体及其基因,需要付出的代价将是改变它们细胞的结构。如果它们那样做了,它们能得到什么样的回报呢?光合作用产生的能量大部分是糖分和氧气,大量的糖分对于动物来说是“垃圾食品”,而陆生动物已有的呼吸系统已经可以供应给机体足够的氧气。此外,动物必需的蛋白质、维生素和矿物质等营养成分是光合作用所不能提供的,这就意味着,即使陆生动物们成功地建立了光合作用系统,它们还需要另外进食来获得其他营养成分,这就要求它们改变自己的身体结构,同时使用两套系统来完成营养物质在体内的循环。例如,一些海葵长着长短两种触手,藻类只存在于较短的触手中,白天海葵使用较短的触手进行光合作用,到了夜间再使用较长的触手捕食猎物。

如此看来,对大多数动物来说,要将自己改变得面目全非才能获得光合作用的能力,这实在没有必要。站在人类的立场,我们希望能通过基因工程获得“太阳能鱼”,以改善世界粮食储备情况,但如果养殖出的“太阳能鱼”的营养成分从高蛋白变成了高糖分,估计也不会受到市场的欢迎。不过,科学的海洋是无止境的,一定会有人将这个基因工程进行下去,也许在未来的某一天,我们只需要打开电灯就能喂饱我们的宠物鱼了。

斑点钝口螈将藻类储存在卵中,利用藻类光合作用产生的糖分和氧气来作为卵胚胎的养料。

多姿多彩的光合动物

朝天水母

朝天水母是仙女水母属的成员,它们生活在热带海域中。它们通常采用头部朝下、触手朝上的姿势在海水中漂浮,当它们头部着陆在海底或者水藻上时,看上去就像海葵,因此有的螃蟹会将朝天水母顶在背上,用来恐吓和抵御捕食者。朝天水母触手上的刺丝并不尖利,因为它们主要依靠光合作用来获得营养。朝天水母通过进食海藻或珊瑚来获得虫黄藻等共生藻,它们将共生藻排列在自己透明的触手中,在进行光合作用时,将触手朝上伸展开,尽量扩大面积以获得更多的阳光。现在已经发现拥有白色、蓝色、绿色和棕色花纹的各种朝天水母,但多数朝天水母体内的共生藻是棕黄色的虫黄藻,所以当成群的朝天水母齐聚在海面上晒太阳时,海面上会闪烁着金棕色的光芒。它们的刺丝细胞能分泌出大量透明的黏液,如果在海里游泳的人将这种黏液沾到皮肤上,就会引起皮肤发红和刺痒。

阿尔克扁形虫

左图中白色的泡囊珊瑚上覆盖着的棕黄色斑点不是珊瑚的花纹,而是阿尔克扁形虫。扁形虫在传统分类中被归于涡虫纲,但现代生物学通过对其分子组成的研究,将其归于一个单独的门类:内肛动物门。它们长着扁平的身体,体长2~15毫米。它们没有内脏,也没有循环系统、消化系统和呼吸系统,完全依靠多核体形成的液泡来包裹和消化食物,属于相当原始的动物。它们没有大脑和神经节,只在上表皮下长着简单的神经网,它们的感觉器官是平衡囊,用来帮助适应地心引力。此外,在它们身体的一端长着两个黑色的小点,是非常原始的眼睛,只能够感知光线。扁形虫生活在沙粒中,像浮游生物一样在海水中游动,或者在海藻上爬动。阿尔克扁形虫是体形较大的扁形虫,能长到15毫米长,它们生活在英国和法国海滨,常常被误认为是一种藻类。阿尔克扁形虫的棕黄色来自体内共生的虫黄藻,它们同样是利用虫黄藻来进行光合作用的动物。

帆水母

帆水母是水母的近亲,属于水螅虫纲管水母目。和多数水螅一样,帆水母的生命周期是由两部分构成的,分为水螅期和水母期。我们在海滩上看见的蓝紫色小帆船状的帆水母就正处于水母期,这时每一只帆水母都是水螅虫的殖民地,体长不超过7厘米,漂浮在海面时会竖起一道透明的帆,借着海风顺着洋流到处漂荡,如果遇上暴风雨,它们可能成千上万只集体被搁浅在海滩上。当帆水母漂浮在水面上时,许许多多附着在其底部的水螅虫会从“船底”垂下许多触手般的刺细胞到水里,捕食水里的浮游生物。虽然水螅虫的主食是肉类,但它们也会吞食一种斯克里普藻类,并利用这种藻类进行光合作用。每一只帆水母所携带的水螅虫的性别都一样,要么全是雄性,要么全是雌性。这些水螅虫还进行了分工,一部分叫做生殖虫体,负责捕食和繁殖后代,另一部分叫做指状个虫,负责防卫保护。帆水母对人类不会造成危害,可能是因为它们的刺细胞不能刺穿人类的皮肤,也可能是刺细胞释放的毒素被胶囊包裹,对人体产生不了影响。不过当你抓到一只帆水母时,最好还是不要让它接触你的脸或者眼睛。

绿水螅

绿水螅生活在淡水中,常见于江河湖泊。绿水螅身上的绿色来源于体内寄生的一种单细胞绿藻。这种小球藻如果离开自己的宿主就无法存活,而水螅失去小球藻也无法进行光合作用。因此,绿水螅和小球藻之间的关系可谓生死与共。当水螅的细胞生长时,寄居的小球藻细胞会同时进行分裂。当水螅进行有性繁殖,而不是通常的出芽式无性繁殖时,小球藻的细胞甚至会通过绿水螅的卵胚胎传递给下一代。

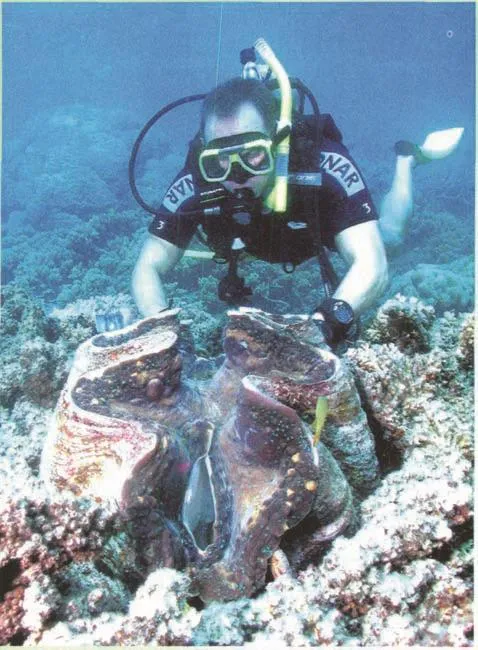

巨人蛤

巨人蛤是体形最大的双壳海贝,栖息在热带海洋中珊瑚礁间的浅水环境里。它们是贝壳类动物中的巨人和寿星。已知最大的巨人蛤的外壳长达137厘米,最重的巨人蛤的体重达到340千克,而寿命最长的巨人蛤已经超过了100岁。巨人蛤的幼体浮游在海水中,但很快就会寻找到合适的珊瑚礁,用坚硬的足丝固着在上面。巨人蛤生长得很快,每年能长5~12厘米,它们的壳口朝上,依靠海水把浮游生物带进体内,作为食料消化吸收,但这并不是它们唯一的食物来源。巨人蛤的外套膜非常发达,它们一旦获得了少量的虫黄藻,就会利用外套膜边缘的玻璃体大量聚合光线,使虫黄藻在其体内大量繁殖。白天,巨人蛤张开壳口,将外套膜尽量伸展开来以捕捉阳光,虫黄藻则通过光合作用为其提供营养。所以即使是在食物匮乏的海域中,巨人蛤也能长到很大,有时由光合作用产生的营养甚至成为它们主要的食物来源。巨人蛤的外壳非常笨重和粗陋,但颜色却绚丽多彩,有孔雀蓝、金黄、粉红和翠绿等,还有各种美丽的花纹,这是因为在巨人蛤的外套膜上布满了住着共生藻的细管,这些细管其实是巨人蛤内脏系统的延伸部分,只有住着共生藻时它们才会长出来。事实上,不仅是巨人蛤,还有很多小型的双壳贝类都会与虫黄藻共生,体形越小,依赖虫黄藻产生的营养所占比例越大,一种只有几克重的小海贝所需要的营养有65%都是由共生藻的光合作用产生的。

巨人蛤铺展开艳丽的外套膜来获取阳光。

蛇锁海葵

蛇锁海葵属于腔肠动物门珊瑚虫纲,种类繁多,分布在大西洋东海岸,从地中海到英国海岸都能见到它们的身影。它们是典型的半太阳能动物,触手中住着共生藻类,会随着光线变化和共生藻的不同而改变颜色,大多数时候它们呈现出蓝绿色,触手端是紫红色,整条触手能长到8厘米长。它们特别喜欢住在长满海胆和藻类的岩缝中,但由于得到共生藻类带来的益处,它们喜欢移居到光线充足的浅海底上。许多蛇锁海葵依靠虫黄藻获取太阳能,但有时它们身上能同时容纳虫黄藻和虫绿藻两种共生藻。蛇锁海葵可以被加工成美味的菜肴,所以在一些沿海地区进行人工饲养。为了加快它们的生长速度,除了提供充足的阳光,还要给这种肉食性的海葵喂食小虾贝壳类、鱼肉饵料以及人工饲料。

巨桶海绵

在加勒比海珊瑚礁潜过水的人应该会对巨桶海绵感到很亲切,它们是那里的原著居民。巨桶海绵是世界上最大的海绵,看起来就像生长在海里的一棵棵大树,最高者能长到1.8米,最粗者体内能容下一名潜水员。它们质地像石头般坚硬,体色是棕褐色或棕红色,故被称为“珊瑚礁上的红木”。巨桶海绵细胞内共生着许多能进行光合作用的蓝藻细菌,一旦海绵失去了这些蓝藻细菌,就会像珊瑚一般漂白脱色,这对于一些海绵来说是周期性的事。巨桶海绵里还住着其他许多共生体,包括不会光合作用的真菌和细菌。相对于其他生活在浅海的光合动物来说,巨桶海绵更喜欢生活在10米深的海水下。一些海绵长着硅质骨骼,像光纤一样,可以将阳光导入海绵体内的深层细胞中。

巨桶海绵的硅质骨骼