非物质文化遗产法视野下传统武术保护研究

2011-11-24王英璟

孙 猛 王英璟

(武汉体育学院研究生部,湖北 武汉 430079)

非物质文化遗产法视野下传统武术保护研究

孙 猛 王英璟

(武汉体育学院研究生部,湖北 武汉 430079)

《非物质文化遗产法》的颁布与实施为传统武术的法律保护开辟了新路径,文章深入分析《非物质文化遗产法》条文,结合传统武术国家级非物质文化遗产申报与保护现状,从传统武术的普查、传统武术的非物质文化遗产的申报、传统武术的非物质文化遗产的继承与传播制度方面作了概述。《非物质文化遗产法》的出台对传统武术的发展难得的好机遇,要在现有保护的基础之上加大传统武术非物质文化遗产的建设,合法合理高效地推进中华传统武术的发展。

非物质文化遗产法 传统武术 保护

前言

2011年2月25日十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过了《非物质文化遗产法》,这部法律的出台在非物质文化遗产的保护道路上具有里程碑式的意义。法律条文中非物质文化遗产的概念表述是“各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。”非物质文化遗产浓缩着一个民族的历史进程,是一个民族自尊自信的精神湿地[1]。但是,正如联合国科教文组织2003年发布的《保护非物质文化遗产公约》中指出那样,当今的全球化趋势,使“非物质文化遗产面临损失、消灭和破坏的严重威胁”[2]。

1 研究目的

本文通过对非物质文化遗产法的分析对武术保护面临的现实问题加以研究,来探讨如何更好地利用非物质文化法保障中国武术这一博大精深的非物质文化遗产。

2 研究方法

本文通过文献资料法查阅有关非物质文化遗产法、非物质文化遗产、传统武术非物质文化保护等研究文章、专著,并对现有武术的非物质文化申报状况进行统计,运用逻辑推理、总结归纳对武术保护问题进行分析。

3 研究结果

3.1 《非物质文化遗产法》概述

从结构上看,《非物质文化遗产法》分为总则、非物质文化遗产的调查、非物质文化遗产代表性项目名录、非物质文化遗产的传承和传播、法律责任和附则六章,共计45条。《非物质文化遗产法》第2条对非物质文化遗产项目进行了概括分类,包括:传统口头文学以及作为其载体的语言;传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲和杂技;传统技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;其他非物质文化遗产。

3.2 传统武术国家级非物质文化遗产的申报及保护现状

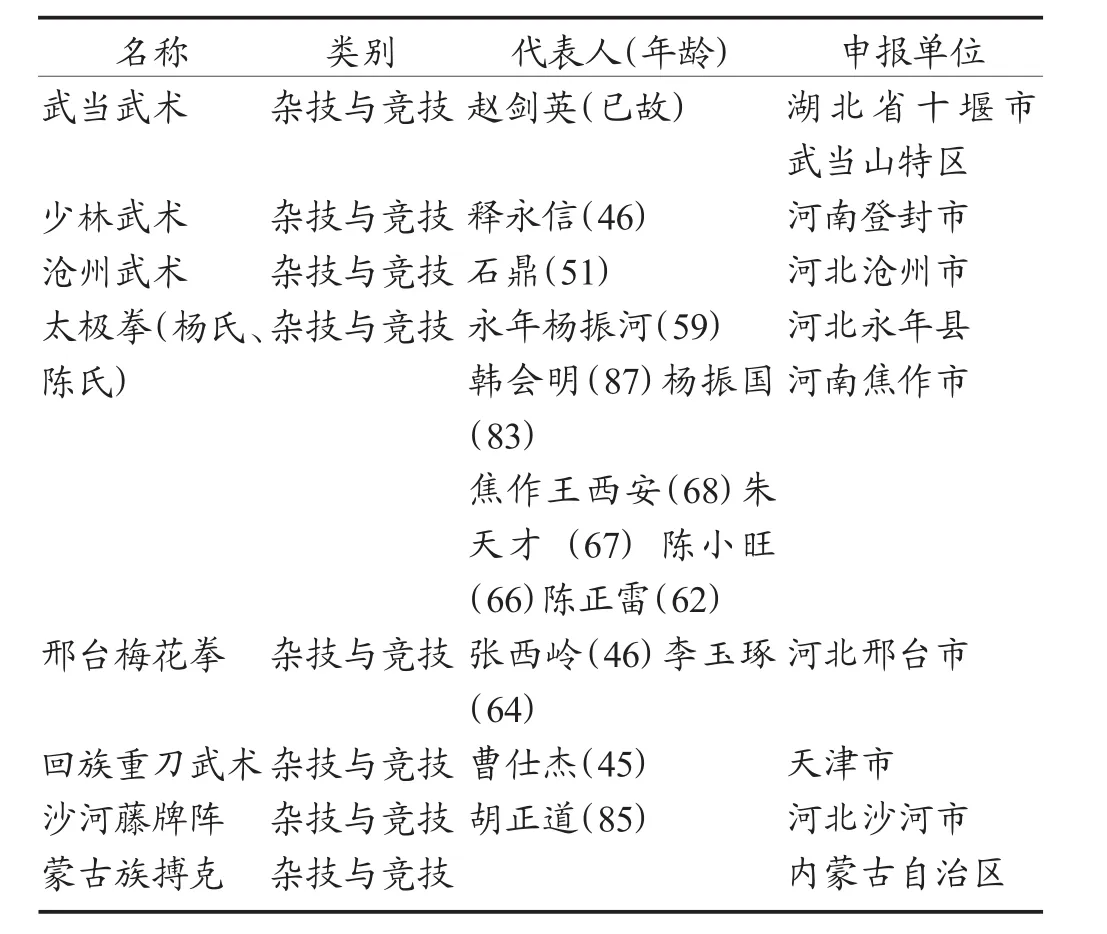

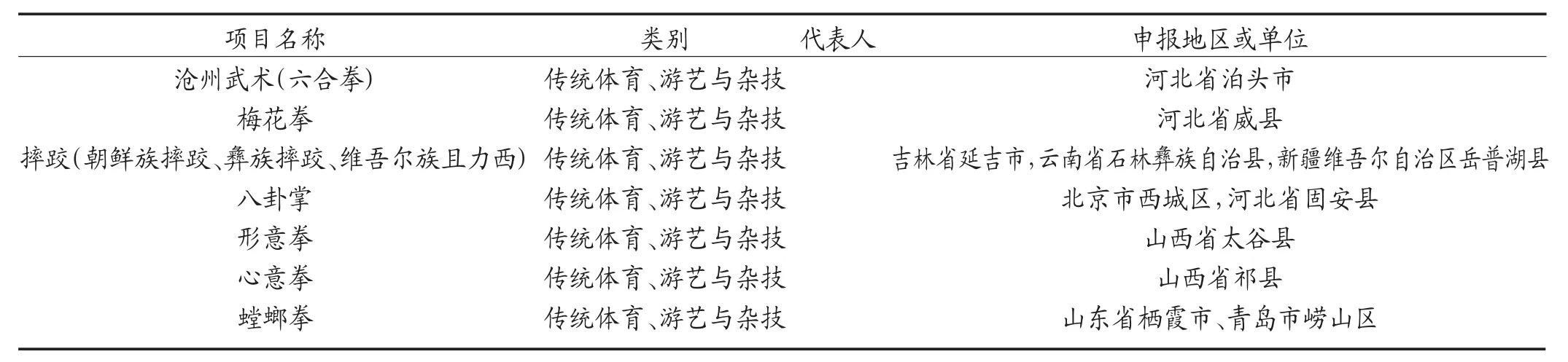

表1 第一批国家级非物质文化遗产名录(2006年)

国家级传统武术非物质文化遗产现在体现如下特性:

(1)自2006年以来国家进行了三次非物质文化遗产的申报工作,传统武术共有34项申报成功,在申报方面取得了一定的成就,有一批传统武术项目得到国家的重视与保护。但是相对于庞大的传统武术体系来讲仅对几十个拳种的保护仍显单薄,还需要进一步加强工作力度。

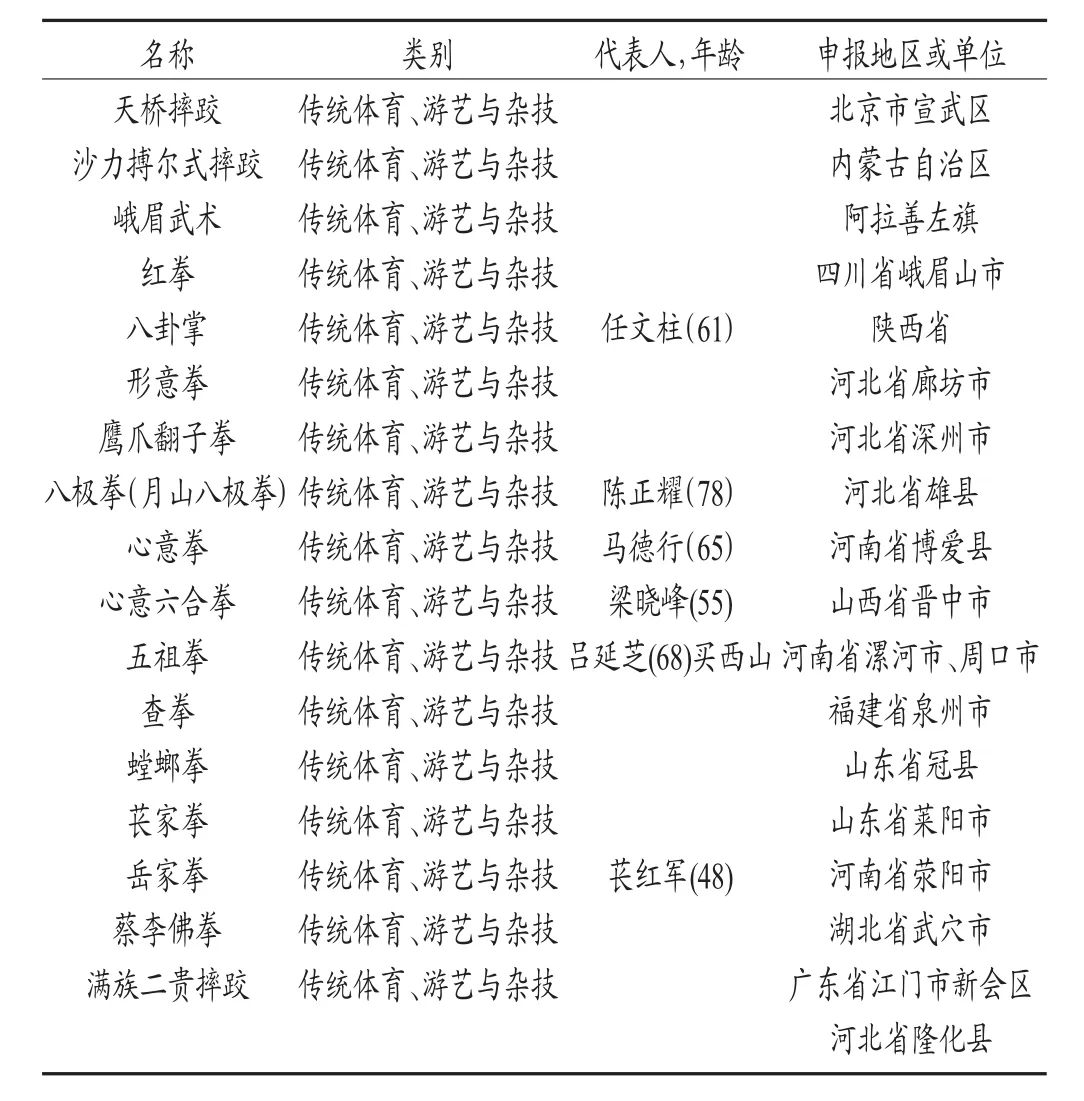

表2 第二批国家级非物质文化遗产名录(2008年)

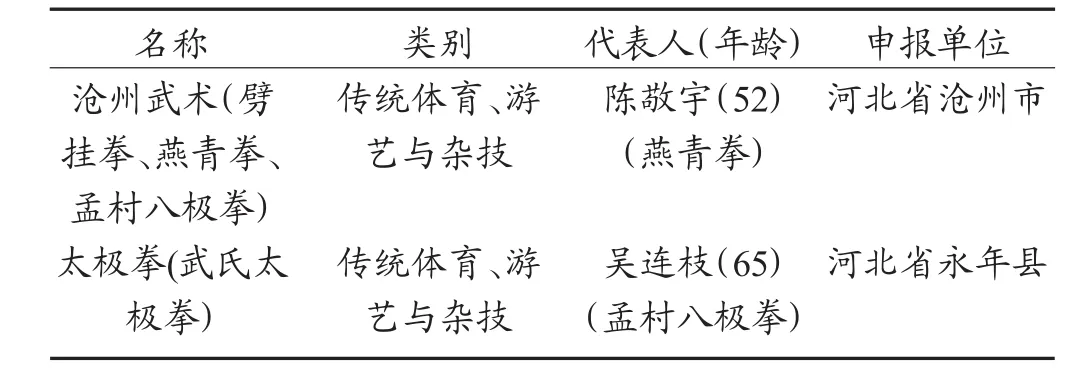

表3 第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(2008年)

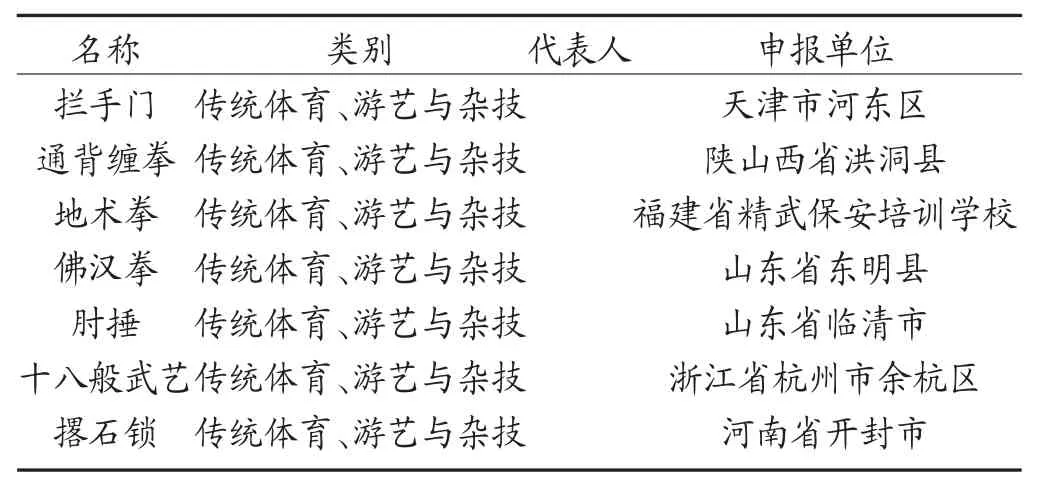

表4 第三批国家级非物质文化遗产名录(2011年)

(2)2006年传统武术的的类别属“杂技与竞技”到2008年改为“传统体育、游艺与杂技”,这一细微的变化更加有利于体现传统武术的民族传统体育文化属性,也体现了国家相关机构对传统武术的的重视,对传统武术的发展起到很好的导向作用。

(3)传统武术申报的地区或单位分布有细微变化,所涉及的省市地区增多。显示各地区政府或社会对传统武术的保护有了更加深入的认识,对于许多濒临灭亡的传统武术的保护无疑是雪中送炭。在现有申报的传统武术项目中有22位明确传承人,而且在代表传承人的年龄40-60岁的8人,60-80岁的10人,80岁以上的3人,还有一位已逝世。总体呈现老年化状态,形势不容乐观,需要采取必要的措施加强对传承人确立与保护。

表5 第二批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(2011年)

3.3 传统武术非物质文化遗产法保护的基本原则

3.3.1 真实性

中国武术不仅仅是一种体育活动,她所承载更多的是传统文化内涵。在传统武术的保护过程中我们要注重的历史、文化、体育等方面的属性,不可任意将更多的特性强加于传统武术之上。

3.3.2 整体性

一方面要注重传统武术自身的统一与整体性,即达到传统武术的“技击、健身、养性”的和谐同一;另一方面更要注重传统武术的“大局意识”“统筹意识”,即要注重传统武术的全局性的保护不可取其一点不及其余,重要的拳种或门类要保护没有被人们所认识的拳种更应该值得我们去研究、去保护。

3.3.3 传承性

在历史的长河中,传统武术发展曲折坎坷而一直被后人所传承,面对复杂多变的现代社会作为非物质文化遗产的传统武术保护一定要秉承历史,不断传承的原则,这更是中国武术发展的生命活力之所在。

4 研究结论与建议

非物质文化遗产法的制定是为了继承和弘扬中华民族的优秀传统文化,促进社会主义精神文明建设,加强非物质文化保护、保存工作。中国传统武术承载着我们民族伟大、厚博而沉重的文化,它联系着我们民族古老、悠远而清晰的血脉,它昭示着我们民族精进、不屈和宽广的精神,它是我们灿烂文明无比有力的见证和无与伦比的荣誉之一,是这种见证和荣誉的活态保存。[3]加强传统武术的非物质文化遗产的保护是时代所需,是武术发展的必要组成部分,非物质文化遗产法的实施将传统武术的法律保护提升到一个新的高度。

传统武术的非物质文化遗产保护依然坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、继承发展”的16字方针[4],在总方针指导下结合武术自身的传统体育文化属性制定出切实有效的具体保护措施。

4.1 传统武术的普查

非物质文化的调查应由由文化主管部门负责进行,但传统武术具“高于体育,属于文化”[5]性质所以对于传统武术的调查应在由文化部门与体育主管部门共同牵头进行,对于传统武术予以认定、记录、建档,建立全面的调查信息共享机制。对于在普查过程中发现的濒临消失的武术拳种采取相应的临时抢救性保护措施,对符合国家非物质文化遗产申报标准的要积极的提交国家或地方非物质文化遗产申报报告。当然调查主体不能过于固定化,要鼓励公民、法人和其他组织依法进行传统武术的调查,并对他们收集的资料要建立档案或数据库。

4.2 传统武术的非物质文化遗产的申报

传统武术非物质文化遗产的申报只是一个手段,对其保护才是真正的目的。在做传统武术申报非物质文化遗产的工作的同时就是保护计划的开始。在做申报工作时,确定申报主体和保护单位至关重要申报主体有责任保护申报列入名录的遗产项目。保护单位或者相关社区、群体或个人应自愿、自觉地身体力行的参与申报工作,对申报的传统武术内容广泛的收集材料以达到非物质文化遗产法所要求的标准以确保申报的成功。

4.3 传统武术的非物质文化遗产的传承与传播制度

传统武术的传承与传播是传统武术非物质文化遗产保护的核心,基本保护方式之一是在非物质文化遗产法基础之上建立传统武术传承机制度,将传统武术的传承与传播制度与法律保护紧密结合。

4.3.1 传承人是传统武术非物质文化遗产保护的核心与灵魂

传统武术传承人是中国武术文化存在的根基,尊重传统武术传承人,是中国武术界一贯传统。传统武术传承人是传统武术非物质文化遗产的重要承载者和传递者,既是传统武术非物质文化遗产活的宝库,又是非物质文化遗产代代相传的代表性人物。传承人的保护,是传统武术非物质文化遗产保护工作的关键。为加强代表性传承人的保护,文化部制定出台了《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》,2006年以来,命名公布了3批22位传统武术国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。各省市区也陆续开展了省级传统武术非物质文化遗产项目代表性传承人的认定与命名工作。

对已经认定的传统武术代表性传承人,国家财政要给予一定的补助或支持,由全国武术协会牵头设立传统武术非物质文化遗产保护基金会,筹集各方面资金为传承人保护提供保证。文化部门与体育部门通过记录整理技艺资料,提供必要的传习场所,提供必要的经费资助开展传习活动,邀请各地著名老武术家座谈传统武术文化的保护与传承,组织各地区传统武术宣传与交流,征集并保管代表作品,建立档案等方式,积极支持代表性传承人开展授徒传艺等传承活动。

4.3.2 建立完善传统武术的非物质文化遗产名录体系

建立完善传统武术的非物质文化遗产名录体系充分体现了政府的主导作用。2006年、2008、2011年国务院批准公布了三批国家级非物质文化遗产名录,传统武术共有34的拳种名列其内,只是非物质文化遗产总数的冰山一角。在调查的基础之上加大传统武术的申报力度以完善传统武术的非物质文化遗产名录体系,各省市区也都建立了省级非物质文化遗产名录,一些市、县也建立了本级非物质文化遗产名录,但是传统武术在非物质文化遗产名录却是冰山一角。

4.3.3 建设传统武术文化生态保护区

文化生态保护区是以保护非物质文化遗产为核心、对历史积淀丰厚、存续状态良好、具有鲜明地域文化特色和价值的文化形态进行整体性保护,以促进经济社会全面协调可持续发展而划定的特定区域。[6]传统武术文化生态保护区是指对传统武术文化特色鲜明,形式和内涵保持完整的特定区域。现在保留完整的例如武当山武术文化生态保护区、少林寺武术文化生态保护区、峨眉武术文化生态保护区等。我们要向相关部门提出申请建议设立传统武术文化生态保护区,他的的设立将能更好的提高传统武术的社会影响力,推动整个武术事业的发展。

4.3.4 加快建设传统武术非物质文化遗产展示场所和传习场所等基础设施

传统武术非物质文化遗产展示场所和传习场所是展示和传播传统武术的重要堡垒,也是实现武术可持续发展的重要保障。国家鼓励和支持公民、法人和其他组织依法设立非物质文化遗产展示场所和传承场所,展示和传承非物质文化遗产代表性项目。相关各级政府应当将传统武术非物质文化遗产的展示场所和传习场所等基础设施建设纳入本级社会发展规划,并将经费列入本级财政预算。在政府保障前提下,通过商业运作的模式将民间资本吸收到传统武术非物质文化遗产展示场所和传习场所等基础设施建设中,给予社会企业或组织一定的优惠政策实现社会效益与经济效益的协调统一。

4.3.5 传统武术非物质文化遗产网站建设

传统武术非物质文化遗产网站,是非物质文化遗产数据库的信息窗口,同时也是传统武术的非物质文化遗产公共信息平台和项目及成果的展示、推广、传播平台。将现实中的传统武术非物质文化遗产工作展现在网站中,便于成功的传统武术的非物质文化的经验交流,带动整个传统武术事业的发展。

4.3.6 积极开展传统武术非物质文化遗产理论研究

传统武术的非物质文化遗产理论研究在先还处于萌芽阶段,在申报、认定等方面都起到一定的作用,但层次不高有待更进一步的深入研究,故应该对传统武术的非物质文化遗产管理机制、知识产权保护立法、文化资源与生态保护、遗产传承人保护、文化生态保护区建设等多方面进行深入交流和探讨,对传统武术的非物质文化遗产保护工作的开展将起到了很好的指导作用。

4.3.7 加强传统武术非物质文化遗产的宣传教育

各级人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传,提高全社会非物质文化遗产的意识,营造非物质文化遗产保护的良好社会氛围,国务院确定每年6月的第二个星期六为我国的“文化遗产日”。大力开展传统武术非物质文化遗产展览、展演、论坛、讲座等宣传展示活动,利用各种媒体,集中、全面、深入地报道宣传传统武术非物质文化遗产保护工作,积极参加各级国家机关举办非物质文化遗产保护成果展、中国非物质文化遗产专题展、中国非物质文化遗产传统技艺大展、非物质文化遗产珍稀剧种展演等活动,扩大传统武术在社会上的影响力,提高传统武术的社会地位,守住传统文化的这片精神湿地。

[1]周伟良.论非物质文化遗产保护中的传统武术[J].北京体育大学学报,2008(7):868-870.

[2]向云驹.人类口头和非物质文化遗产[M].银川:宁夏人民出版社,2004:314.

[3]程大力.传统武术:我们最大宗最珍贵的濒危非物质文化遗产[J].体育文化导刊,2003(4):17-19.

[4]http://www.gov.cn/zwgk/2005-08/15/content.[EB/OL].

[5]郭玉成. 中国民间武术的传承特征、当代价值与发展方略[J].上海体育学院学报,2007(2):40-44.

[6]http://www.ihchina.cn/inc/detail.jsp?info_id=2986.[EB/OL].

On the Traditional Wushu Protection in the Vision of Intangible Cultural Heritage Law

Sun MengWang Yingjing

(Graduate Department of Wuhan Sports University,Wuhan Hubei 430079)

The intangible cultural heritage law enacted and implementation of legal protection for the traditional Wushu opened up a new path.This paper analyzes the intangible cultural heritage law provisions,combined with the traditional Wushu as national intangible cultural heritage protection and declare the present status of the traditional Wushu of the census,the traditional Wushu of the intangible cultural heritage declaration,the traditional Wushu of the intangible cultural heritage inheritance and communication system.The intangible cultural heritage law provides a rare good opportunity for the development of traditional Wushu,based on the existing protection to increase the construction of traditional Wushu as the intangible cultural heritage,reasonablely and effectively and legally advance the development of the Chinese tradition Wushu.

intangible cultural heritage the traditional Wushu protection

G85

A

1004—5643(2011)12—0046—04

1.孙 猛(1986~),男,在读硕士研究生。研究方向:民族传统体育学。

作者简介:2.王英璟(1987~),女,在读硕士研究生。研究方向:民族传统体育学。