普通高校体育隐性课程开发及实施效果研究

2011-11-18邬燕红

李 清,邬燕红

(中国计量学院 体育部,浙江 杭州 310018)

普通高校体育隐性课程开发及实施效果研究

李 清,邬燕红

(中国计量学院 体育部,浙江 杭州 310018)

采用文献资料、实验、问卷调查等方法,对中国计量学院2009级大学生体育隐性课程教学进行了实验研究,研究结果表明:体育隐性课程的开发与实施符合高校体育课程改革与发展趋势,是实现高校体育课程教学目标的有效手段之一,也是改善大学生体质健康状况,促进在校大学生心理健康发展的有效途径之一。

普通高校;体育教学;隐性课程;教学竞赛;团队

从1985年开始, 我国进行了 4 次青少年体质调查,调查结果显示:最近20 年来,我国青少年体质在持续下降;然而最令人忧虑的还不是一些青少年学生没有健康的体魄,而是许多青少年学懒惰、脆弱、心理承受能力弱,情绪调控能力差,缺少志气、毅力、缺少顽强拼搏、奋勇争先的精神[1]。青少年体质的下降,引起党和国家领导人的高度重视。为加强学校体育工作,2006年12月23日在北京召开了全国学校体育工作会议,国务委员陈至立出席会议并作《切实加强学校体育工作,促进广大青少年全面健康成长》的讲话。2007 年《中共中央国务院关于加强青少年体育,增强青少年体质的意见》要求各级人民政府和教育行政部门、学校乃至全社会要高度重视青少年体育工作,采取各项措施,加强领导,齐抓共管,形成全社会支持青少年体育工作的合力[2]。这一方面说明了党和国家领导人对学校体育工作的重视,另一方面也说明我国体育教学之现状令人堪忧。如果说在义务教育阶段,面对高考这根指挥棒,我们的教育选择了适合教育的人,那么,在高等教育阶段,在素质教育不断推进的今天,我们必须构建出适合人全面发展的教育体系,在体育教学中不但要传授学生体育知识技能,更要深入挖掘体育教学隐性价值,激发学生体育参与热情与责任,全面提升学生综合素质。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

中国计量学院现代科技学院2009级学生,实验组548人,对照组553人。

1.2研究方法

本课题主要采用问卷调查法、文献资料法、实验法、测量法等。

1.2.1 问卷调查法 问卷设计严格遵循社会调查问卷设计的原则。为了确保问卷设计的质量,在问卷设计出后,请10位体育教育专业教授对问卷内容效度进行了评定。从专家评价结果来看,认为问卷设计合理的占60%,认为问卷设计比较合理的占40%,问卷设计能达到本研究任务的要求,具备有效性。问卷信度检验采取了小范围“再测法”,在第一次问卷回收后,相隔15d对相同对象发放同样问卷,两次问卷相关系数R=0.92表明调查问卷的可靠性较高。

学期初和学期末分别向实验组学生发放548份调查问卷,第一次回收问卷505份,回收率为92.2%,其中有效问卷453份,有效率为89.7%;第二此回收问卷问卷527份,有效率为96.2%,其中有效问卷510份,有效率为96.8%。

1.2.2 采用SCL-90测评量表[3]量表包括 90个项目,10 个因子分量表,其中因子10不作为本次统计之用。症状严重程度采用5级评分:1 分,无;2分,轻度;3分,中度;4分,偏重;5分,严重。分值越高提示症状越严重,心理健康水平越低。SCL-90量表在研究者的指导下由辅导员与研究者在学期前对现代科技学院的学生集体施测。施测后的一个学期内,对实验组实施体育隐性课程教学,对照组的学生按传统教学模式与方法进行教学。一个学期结束时,再用症状自评量表(SCL-90)对现代科技学院的学生施测。两次施测所收回的有效问卷均为100%。

1.2.3 素质测试指标选用。耐力指标男子1 000m,女子800m,速度指标:50m,力量指标:实心球,柔韧指标:坐位体前屈。将学生上一学期素质达标成绩与本学期素质达标成绩进行比较分析。

1.2.4 文献资料法。查阅体育隐性课程、体质及心理健康文献200余篇。

1.2.5 数理统计法。所得相关数据汇总整理后采用SPSS 17.0软件进行统计分析。

2 体育隐性课程开发及实施途径

体育隐性课程是指受教育者通过学校体育环境,以间接、内隐的方式所获得的体育教育性经验的总和。它重视体育环境对学生的潜在作用,主张利用环境中的各种体育教育因素开发学生的生理潜力与心理潜力,使学生在“随风潜入夜,润物细无声”中获得潜移默化的熏陶与感染[4]。体育隐性课程实施载体非常之多,涉及到学校的方方面面,对体育隐性课程的开发和利用可以通过以下途径进行实施。

2.1创新体育教学方法

2.1.1 引入拓展破冰游戏,打破人际交往隔阂。目前,普通高校体育教学普遍采用“三自主”选课模式,“三自主”选课模式的实施,打破了传统的以行政班级为单位的体育教学模式,满足了不同兴趣与爱好人群的体育参与需求,从理论上也为不同班级的学生提供了人际交往的一个平台,但在教学实践过程中却存在诸多问题。由于实施“三自主”选课模式,学生之间比较陌生,教学过程中学生之间的互动常常会局限于来自同一个班级的几个学生之间,部分同学不愿意在陌生环境展现自己不成熟的运动技能。为了进一步引导学生加强交流与沟通,在教学实践过程中我们将拓展破冰游戏引入体育课堂,如“松鼠、大树”、“蛇战”、“进化论”、“快打旋风”等等,通过每次课开始的游戏活动与肢体接触,打破学生之间的隔阂,为学生创造一个轻松的学习氛围。

2.1.2 采用团队教学模式,培养学生团队责任意识。根据教学需要,在每学期第一次课上,将体育选修课班级学生随机分成4个团队,每个团队8~10人,要求队员通过交流选出自己最信任的人担任队长,带领他们开展一学期的体育活动;并明确告诉队员,他们今后在活动中的表现,不仅会影响到个人,还会影响到团队,不断培养学生团队意识与责任意识。在教学实践过程中,结合教学特点,融入活动主题(如责任、沟通、感恩等),设置教学情境,要求团队通过交流、沟通,制定活动方案,完成教学任务,教师根据活动规则及各团队在活动中的表现,进行奖惩。活动结束后将各团队集中起来进行总结,引导学生学会肯定别人,认识自身不足,在分享与感悟中不断培养学生表达能力、责任意识和处理各种问题的正确态度,使学生在和谐的氛围中感受集体的温暖,养成积极向上的健康心态[5]。

2.1.3 实施课内教学与课外竞赛相结合,营造体育氛围。体育隐性课程的实施,将传统的体育课由教师课内教学、课内考核的教学模式改变为课内教学与课外竞赛相结合的教学模式,体育教师在课内传授学生一定的体育知识、技能,全体同学以团队为单位进行各项技术的练习,学生体育技能的习得与掌握不仅仅是教师的工作,更是团队的责任。课外技能竞赛内容根据项目特点,由课程组教师在学期初期设定方案,内容既可以是单项技能竞赛,也可以是团队对抗赛。教学技能赛共分为三轮,第一轮由任课教师组织所授课班级进行团队教学技能大赛,由各队队长及教师任评委,每个班级选拔两个优胜团队参加第二轮教学技能大赛,第二轮教学技能大赛由课程组教师任评委,评定优秀团队等级,并颁发证书和奖杯;第三轮为教学技能成果会演,由获得团队一、二、三等奖的若干团队进行技能表演赛(如图1)。

图1 教学技能竞赛组织结构图

教学技能竞赛从每学期的中后期开始进行第一轮次的选拔,时间一般安排在周末,由于教学技能竞赛将合作、竞争、荣誉相关因素融入技能的学习,参与体育运动由原来学生个人的事情转变为团队的事情,在团队的鼓励、帮助与呼唤下,更多的同学加入到体育运动中来,为学生体育习惯的养成打下了坚实的基础。

2.2优化校园体育文化环境

校园体育文化环境是广大师生通过学校各层面的创造活动及创造成果表现出来的行为影响方式,它是大学生体育价值观、体育态度、兴趣及体育行为、习惯的土壤。校园体育文化的内涵十分丰富,内容广泛,其表现形态可分为物质文化和精神文化,具体内容应主要包括:体育物质环境、学校体育活动中所形成的各种人际关系、体育风气、体育教师的人格与教学行为等[6]。因此,实施体育隐性课程,优化体育隐性课程开发与实施的校园环境具有十分重要的作用,在具体工作中应抓好以下几个方的工作:①不断优化体育教师队伍,提高体育教师人格与教学行为,为教学创造良好的教学氛围;②创建良好的体育物质环境,加大学校体育场馆、器材的投入,要重视体育器材布置的趣味性与实用性、体育运动环境的卫生、绿化与美化等;③建立完善的规章制度,切实做好教学、群体、课余训练、运动竞赛等工作;同时加大体育宣传力度,营造良好的校园体育文化氛围。

2.3加强体育俱乐部建设,丰富学生课外体育活动

课外体育活动是体育课堂教学的补充和延伸,它不仅具有使学生增加知识、提高技能的作用,还可以对学生产生许多重要的潜在影响。但问卷调查显示,大部分学校虽然有体育社团、体育协会负责开展学生课外体育活动,但由于高校体育社团或体育俱乐部一般在校团委注册成立,受校团委直接领导,缺乏体育教师的指导与帮助,难以充分发挥其应有的价值和功能,课外体育活动基本上处于放任自流的状态,没有得到足够的重视。为了确保体育俱乐部、体育社团活动的顺利开展,在教学实践工作中,我们将体育俱乐部活动开展纳入体育课程范畴之内,由各体育课程组负责指导相应体育俱乐部的建设工作,各俱乐部负责承办每年度的群体竞赛工作,课程组教师负责提供技术指导与支持,确保校园体育课外体育活动的开展与实施。

2.4建立完整体育学习评价方法

长期以来,我国普通高校体育教学考核评价仅仅局限在课堂内,而对于学生参与课外体育锻炼,体育社团及组织参加各项体育赛事关注不够。而课内体育学习活动一周只有一次,而课外学生有大量的时间和精力参与体育活动,所以评价只局限在课堂内,忽视课堂外的评价是不准确,不全面的[7]。为了能够激发学生课外体育参与热情,我们将课内评价与课外评价有机结合,专门设立奖励分评价指标。课内体育考核评价包括教师评价、团队评价及个人自我评价(见图2)。课外体育教学考核评价主要是对从事课外体育活动优秀人员给予奖励加分,奖励分评价指标包括:①体育骨干奖,各体育俱乐部负责人,如果能够积极负责组织开展全校性体育赛事,影响较大,经体育俱乐部负责教师认定,可以获得体育奖励1个学分,主动或者积极参与校级运动队者,经教练员认定,可以获得体育奖励1个学分;②热心服务奖,积极参与运动竞赛服务工作者,校级大型运动赛事的组织策划者,裁判等工作人员,经俱乐部推荐,负责教师认定,可在期末体育成绩考核基础上获得奖励学分5分;③运动竞赛参与奖,对于积极参与学校俱乐部组织的体育赛事的同学,经各项赛事负责俱乐部及教师认定,每参加一次比赛,可在期末体育成绩考核基础上获得奖励学分1分,参加多项赛事积分可以累加。

图2 学生体育成绩评定方法

3 体育隐性课程实施效果分析

3.1实施体育隐性课程对学生体育态度的影响

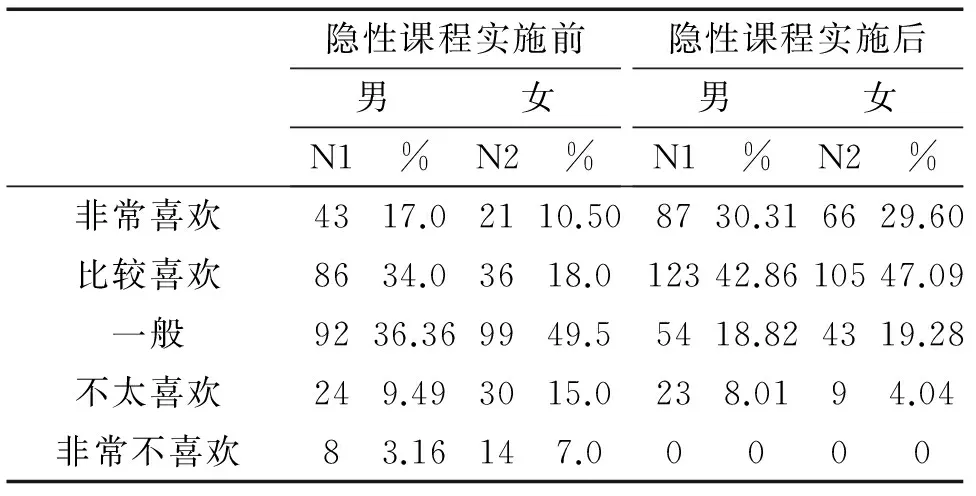

体育态度是学生对体育所持有的评价和行为倾向,学生的体育态度主要表现为对体育课的态度,对参加体育活动的态度,及对体育活动的组织形式等方面的态度。调查表明,在体育课教学中注重体育隐性课程的开发与实施,有利于学生形成正确的体育学习价值观念(表1)。

表1 学生参与体育隐性课程学习情况调查表 (实验前N1=253,N2=200;试验后N1=287 ,N2=223)

由于在体育教学过程中引入拓展破冰游戏,打破学生之间由于陌生而产生的隔阂,为学生交流与沟通营造了一个轻松的氛围,采用团队技能竞赛取代个体技能达标减缓了技能考核达标的压力,采用定性评价与定量评价相结合,团队评价、自我评价与教师引导相结合的评价体系,使学生能够及时得到大量的反馈信息,通过一学期的教学,学生对体育课程的态度发生了明显改变(表2)

表2 体育隐性课程实施前后学生参与课程态度调查表 (实验前N1=253,N2=200;试验后N1=287,N2=223)

由表1可以看出,体育隐性课程实施前后学生体育学习态度变化较为显著,男生对体育课程喜欢和非常喜欢的由实验前的61%上升到实验后的73.17%,女生则由实验前的28.50%上升为试验后的76.69%。产生以上变化主要有以下几方面原因,第一,以团队为单位进行考核,加强了团队成员之间的沟通了解,为学生营造了一个体育锻炼、学习的氛围,减缓了技能考核达标的压力,第二,团队成员通过帮助与被帮助,使每一个队员能够在活动中感受集体的温暖,体现自我价值,第三,团队活动的计划、决策、教师有意识地引导及团队成员的评价改变了体育简单等同于运动的的错误观念,使学生切实感受到体育活动所带来的收获。

3.2实施体育隐性课程对学生体育参与行为影响

体育隐性课程的实施,对学生的体育认知及态度向着积极方向发展起到了很好的作用。但人作为社会成员,会受到很多外在环境的影响,所以态度和行为也不可能向反射那么简单,有什么样的输入就有什么样的输出。还有大量的其他的环境变量,或者是心理变量在直接或间接的起作用,比如现在人格、他人的态度、社会准则、自我效能感、前经验、习惯等等都可以与态度一起协同影响行为[8]。

表3 普通高校学生一周参与课外体育活动情况调查表 (实验前N1=253,N2=200,试验后N1=287,N2=223)

由表3可以看出,体育隐性课程的实施对学生体育行为产生较大影响,偶尔参加体育运动的女生由实验前的62%减少到实验后的14.35%,而每周参加1-2次课外体育运动的女生由实验前的21%上升为70.40%,说明体育隐性课程的实施,转变的不仅仅是学生的态度,更重要的是通过各种因素促进学生体育运动行为的转变,这对培养学生运动习惯,形成终身体育意识具有十分你重要的意义。

3.3实施体育隐性课程对学生身体素质影响

随着我国社会经济快速发展,我国体育教学场地条件、体育师资素质、学生营养状况均得到不断改善,体育课程进行着不断改革,但我国大学生体质仍然呈现持续下降的趋势[9]。为了满足学生体育参与需求与兴趣,各所高校均采取了一定的措施,如实施“自主选课制”,结合学校办学特点创编校本体育教材,开展校园群体运动等等,这些在一定程度上促进了学生体育参与热情。但笔者认为,学生体质下降的根源不在于体育教学内容与形式,而在于教学思想与方法。体育隐性课程的实施,注重体育教学方法的创新与体育教学隐性价值的开发与挖掘,对学生体质的提高有着较为显著的效果(表4)。

表4 实验组与对照组实验前后身体素质指标测定结果比较 (实验组N1=296,N2=252;对照组N1=312,N2=241;N1:男 N2:女)

t1:1&2 t2:2&4 t3:1&3 t4:3&4*p<0.05**p<0.01

为了全面了解体育隐性课程实施对学生身体素质的影响,在教学实验初期,我们对实验组与对照组的速度、耐力、力量、柔韧四项指标进行测量,对数据结果进行独立样本T检验,结果显示:对照组力量素质测试结果高于实验组,二者之间存在非常显著性差异(p<0.01),其余各项指标男女生之间均无统计学显著差异。经过一学期的教学实验,实验组与对照组之间男、女生在耐力、速度2项指标上存在非常显著相差异(p<0.01),力量素质方面,由于男子在实验前实验组与对照组之间存在非常显著性差异,试验后二者之间测试结果显示并无显著性差异,说明体育隐性课程的实施更有利于男子力量素质的发展。

实验前后,对照组四项指标测试成绩经两配对样本T检验显示,男女生之间均不存在统计学显著差异。实验组测试结果显示,男女生在耐力、速度和柔韧方面均有所提高,其中男生在耐力、速度2项指标达到统计学的非常显著性差异(p<0.01),力量素质在实验前后男生存在显著性差异(p<0.05),女生实验前后在耐力、速度2项指标达到统计学的非常显著性差异(p<0.01),男、女生在实验前后在柔韧素质这一项指标上均无显著性差异。

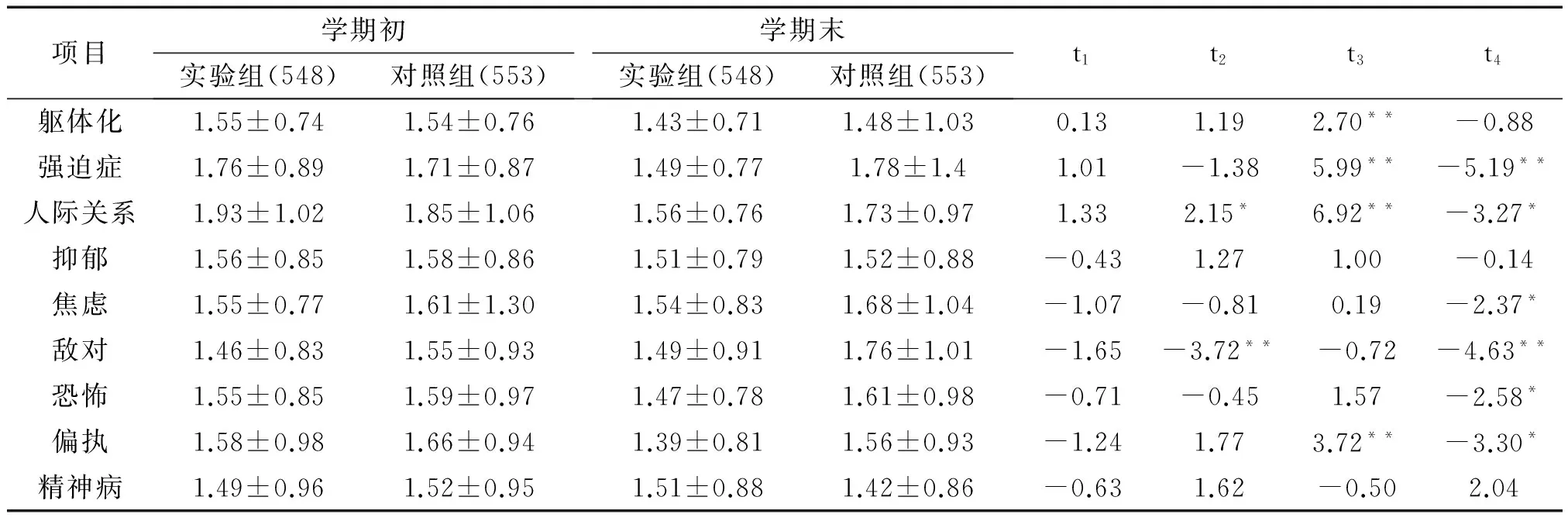

3.4实施体育隐性课程对学生心理健康影响

学生从中学到大学的过渡,是人生的一个重大转折。实践证明,进入大学的学生往往会出现各种心理问题,心理学上将这段心理问题高发期称为“大学生心理失衡期[10]”。在这个心理转型与重塑的过程中,会有不同程度的适应困难,因此,对大学生开展心理健康教育十分必要。研究实践表明,体育隐性课程的实施,对促进学生心理健康起到了积极的作用(表5)。

表5 实验班与对照班学期初、学期末 SCL-90 各因子分比较 (实验组N=548人;对照组N=553人)

t1:1&2 t2:2&4 t3:1&3 t4:3&4*p<0.05**p<0.01

研究结果显示:实验组与对照组在开学初期SCL-90分数的各因子分均无统计学显著差异,实验组经过一学期体育隐性课程实施与对照组相比,各因子分均低于对照组,其中强迫症、敌对因子的分数差异达到统计学的显著性差异(p<0.01),而人际关系、焦虑、恐怖、偏执等因子分数也存在差异(p<0.05)。实验前后,将两组学生测试成绩经配对样本T检验,对照组结果显示,经过一学期体育教学,学生人际关系这一因子得分存在差异(p<0.05),说明参与体育运动有利于学生人际关系的改善。但研究结果同时显示,经过体育教学,学生强迫症、焦虑、恐怖因子得分有所升高,但二者之间不存在统计学意义上的差异,敌对因子得分升高且与教学前存在显著性差异(p<0.01),说明对照组经过一学期体育教学学生敌对情绪有所加强。实验组教学后在躯体化、强迫症、人际关系、偏执因子得分数均低于实验前,且有统计学非常显著性差异(p<0.01)。实验结果表明,实施体育隐性课程,对于减轻强迫症状,改善学生人际关系,减少学生焦虑、恐怖、偏执与敌对方面的心理问题有较好效果。

4 结 论

4.1 体育隐性课程具有十分丰富的内涵,具有多种存在形态和表现形式,其价值的实现可以采用多种途径和手段,可以从多个层次上去寻求其实现的可能性。

4.2 体育教学中注重体育隐性课程的开发与实施,有利于学生形成正确的体育学习价值观,转变体育学习态度,改变学生体育参与行为,对培养学生终身体育意识、养成积极健康的心态具有积极作用。

4.3 体育隐性课程的开发与实施,将课内教学、课外体育活动有机结合,营造了良好的体育运动氛围,有效地促进了学生速度、力量、耐力等各项身体素质的发展。

[1] 庄电一.学生体质下降该拷问谁[J].教育,2006(3):5-6.

[2] 陆翌军.辩证地看待全国青少年体质下降的问题[J].安徽体育科技,2010,31(4):59-60.

[3] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:31-35,191-193,195 -197.

[4] 于晓东.开发体育隐性课程,全面推进素质教育[J].北京体育大学学报,2003,26(2):245-247.

[5] 李清,季建成,邬燕红.结合生命安全教育的体育教学改革与实践——以中国计量学院教学改革为例[J].首都体育学院学报,2010,22(3):69-75.

[6] 裴德超.高师体育隐蔽课程促成大学生体育动机、态度养成之研究[J].北京体育大学学报,2005,28(5):675-677.

[7] 章柏庚.体育教学改革对学习过程的评价[J].湖北体育科技,2009,28(4):437-438.

[8] Ajzen I.Nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology. 2001, 52:27~58.

[9] 朱海莲,李涛.大学生体质下降的因素分析与体育干预策略[J].宁波教育学院学报,2010,12(5):86-89.

[10] 路小军,曹淑英.生命教育课堂和实践教学的实验及 SCL-90分析[J].高教探索,2010(4):121-124.

ResearchontheDevelopmentandImplementationofLatentCurriculumofPEinOrdinaryCollegesandUniversities

LI Qing,WU Yan-hong

(PE Department,China Jiliang University,Hangzhou 310018,China)

By using the methods of the literature, experiment, questionnaire etc,this paper analyses latent curriculum of PE of China Jiliang university.The result shows the development and implementation of latent curriculum of PE are in full compliance with the reform of college sports trend. College physical education curriculum is one of the effective means to achieve the goal of improving physical health.It is also one of the effective means to improve college student’s mental health.

universities and colleges; PE teaching;latent curriculum of PE;teaching competition; team

2011-04-21

李 清(1979-),男,安徽宣城人,讲师,硕士,研究方向:体育教学.

1004-3624(2011)05-0058-05

G807.4

A