论中国近现代报人的地理分布

2011-11-07马庆

马 庆

(1.武汉纺织大学 传媒学院,湖北 武汉 430073;2.武汉大学 新闻与传播学院,湖北 武汉 430072)

论中国近现代报人的地理分布

马 庆1,2

(1.武汉纺织大学 传媒学院,湖北 武汉 430073;2.武汉大学 新闻与传播学院,湖北 武汉 430072)

将1840—1949年间比较活跃的中国著名报人进行数量统计与地理分析的研究发现,近现代报业人才集中分布于中国华北和华东、华南沿海地区以及中部地区的少数几个省份,西北地区较少。人数上以北京、上海、江苏、浙江、广东等省居多。其中北京、上海是报人最大的集中地,也是报人的重要活动区域,近现代报业人才的地理分布区域既与近现代中国政治活动中心关系密切,又体现了中国各地的文化与经济差异。

报人;近现代;地理分布

一、前言

人们常说,一方水土养一方人;好山好水出好人。此皆说明人才的培育与涌现并不是一个偶然的社会现象,而与地理、风俗环境有着密切的联系。中国幅员辽阔,各地的自然条件、社会风俗、风土人情相差甚大,受此影响,各地的经济、文化发展程度也相去甚远。有的地方人杰地灵,经济发达,文化教育之风盛行,因而该地区人才群集,代代相传。反之,有的地方则人才凋敝。中国近代以来,伴随着报纸从西方的传入,新闻媒体成为影响社会政治、经济、文化生活的重要工具,而报人或新闻人往往是决定新闻事业成败与否的灵魂与主体,能对新闻事业的发展起到关键性作用。我们这里所指的报人乃是一个较为宽泛的概念,它是指在新闻传播活动中做出过卓越贡献和突出成就的人。既包括著名媒体的创办人、出资人,又包含在新闻采编活动中成名的记者、编辑、评论员以及在媒体经营管理中崭露头角的媒介管理人才,以及在政党和新闻活动中的风云人物。

目前,新闻史学界对近代报人的研究情况主要集中在近代报人个体研究,包括报人生平探究等,对于群体研究,则多为早期传媒人生存环境分析和报人精神的探讨。而对于近代报人的地理分布情况,包括报人的籍贯地、求学地、办报地点及与地方文化经济因素研究不足,而这些地理因素与近代中国报业的发展有较为密切的联系,对当代中国新闻业的发展同样有着不可忽视的作用。

因此,本文对活跃于1840—1949年期间的在当时社会具有一定影响力的中国籍报人进行了统计。根据他们的籍贯和重点活跃区域等进行梳理和分析统计,并制作了重点活跃区域和籍贯的图表,以再现近代中国报人的地理分布和区域分布的特点和规律。

二、近现代报人的地理分布概况

(一)数量。

人们常以“籍籍无名”来形容那些在历史上声名暗淡、社会地位卑微之人,而用“青史留名”来形容那些在历史上具有某些杰出才能并作出了相当贡献的人。因此,选择具有公认权威性的人物辞典或辞书作为人物统计的工具,应具有相当的可信度与代表性。

本文所运用的《新闻学大辞典》(甘惜分,1992)和《中国大百科全书·新闻出版卷》是新中国成立之后在学界具有权威性的辞书。其中《新闻界人物》里的中国人物部分及《中国大百科全书·新闻出版卷》(中国大百科全书《新闻出版》编辑委员会,1990)中所罗列的人物词条大致涵盖了近现代中国著名的新闻人物。据统计,《中国大百科全书》中收录的中国近代著名报人有105人,其中五四运动之前出生的有75人,五四运动到新中国成立之间出生的有30人;[1]《新闻学大辞典》中收录的中国近代报人有272人,其中五四运动之前出生的有139人,五四运动到新中国成立之间出生的有133人。[2]

(二)地理分布情况。

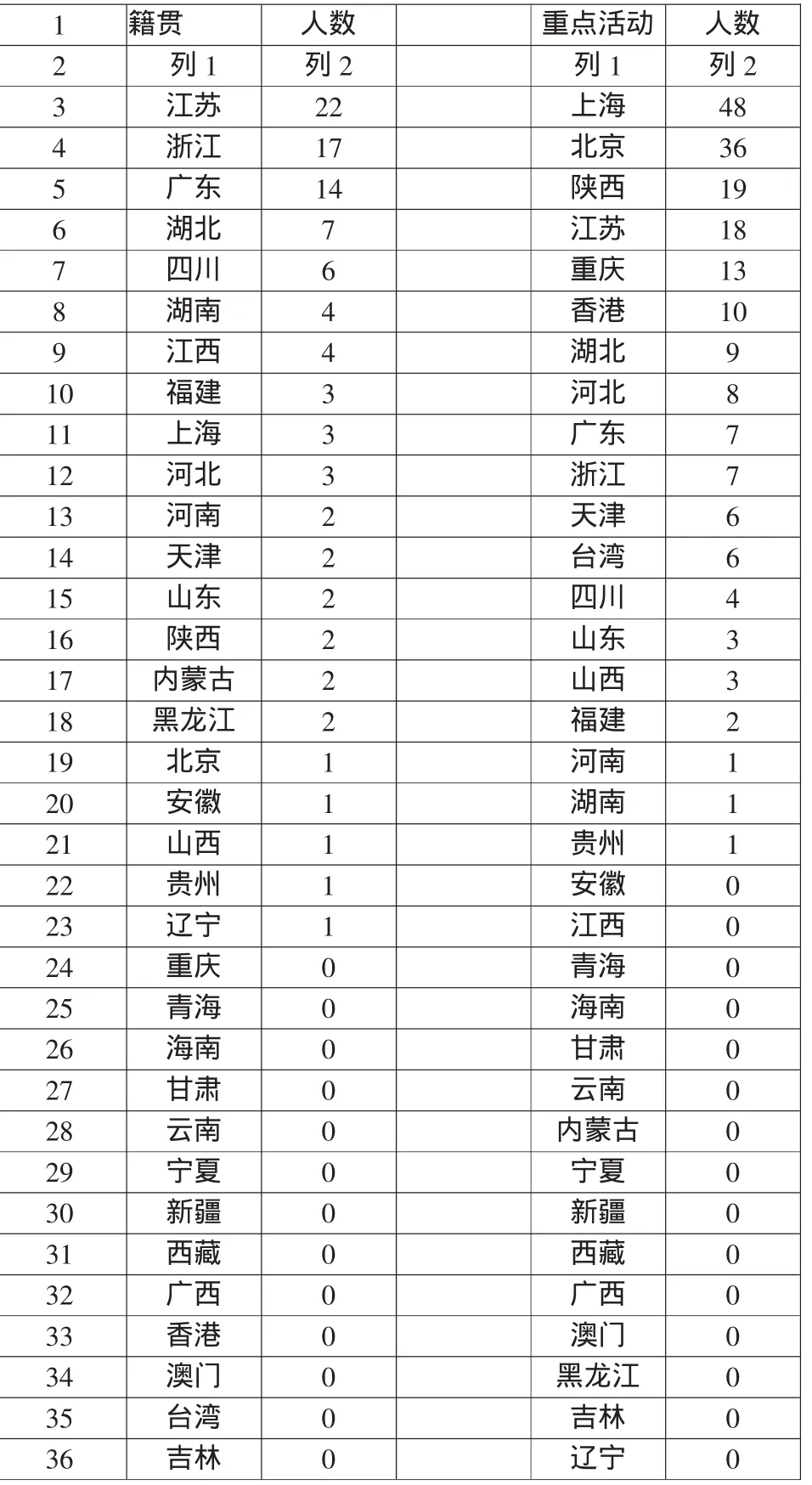

通过调查整理,笔者将中国近代报人的地理分布做了统计,并按报人籍贯和重点活动区域进行了统计。(见表一)

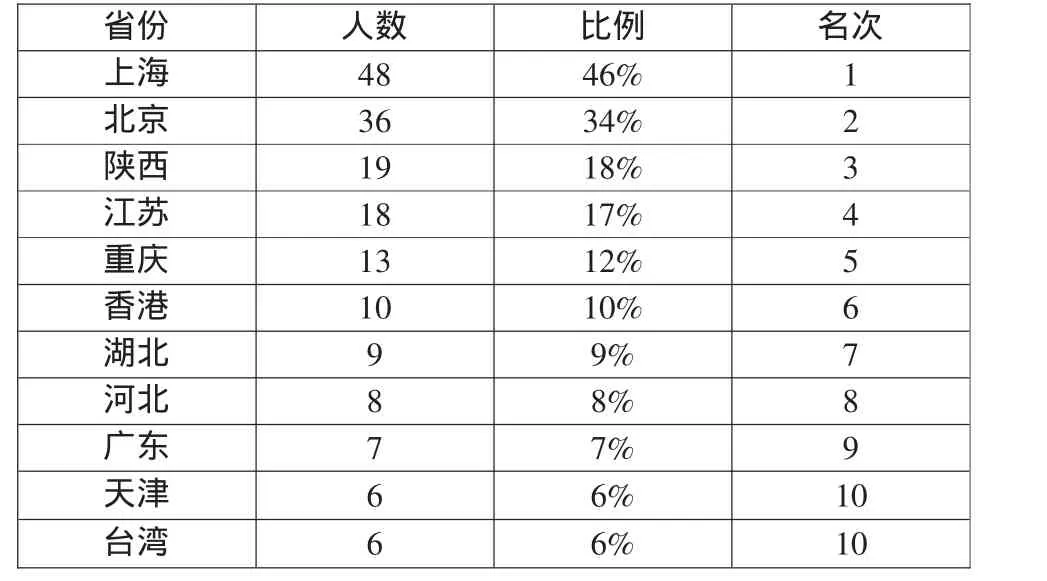

笔者发现,报人的祖籍或出生地排名前五位的是江苏(22)、浙江(17)、广东(14)、湖北(8)、四川(6)(见表二),重点活动区域排名前十位的是上海(48)、北京(36)、江苏(18)、陕西(19)、重庆(13)、香港(10)、湖北(9)、河北(8)、广东(7)、天津(6)、台湾(6)(见表三)。

从表一、表二观之,中国近现代著名报人的出生地以江苏、浙江、广东三省最多。湖北、四川、湖南、江西、福建、上海、河北等省市次之。表二中,苏、浙、粤三省合计占总数的50%,在报人重点活动区域中,上海一地的名报人为总数的46%,几乎近一半。从区域上看,东南沿海地区(苏、浙、粤)报人最为密集,长江中上游流域(鄂、川、湘、赣)次之,东北、西南、西北等边陲地区最少。报人重点的活动区域则以上海、北京最多,共占总人数的80%。这些都明显呈现出沿海、沿江、内陆与边远地区不同的地理层次,其格局与清末以来西风东渐的区域进程相吻合,也与当时报纸最早出现于条约港口城市和政治中心相一致,体现了中国新闻事业近代化、民族化的进程。

表一 中国近现代著名报人出生地理分布排名

表二 近代报人出生地人数统计情况表(前五名)

表三 近代报人活动区域人数统计情况表(前十名)

三、近现代报人地理分布特点的原因

根据上述资料分析,我们发现,近代著名报人的出身地一般集中在华东、华中地区,而活动地多集中在政治文化中心和战争时期政党根据地。在东北、西北等地,报人的数量甚至为0,这也说明中国近代报人的地理分布具有很大的差异,这与近现代中国的政治局势和经济文化的发展情况有着必然的联系,总的来说,存在以下几个原因。

(一)政治因素加快了报人向政治中心的聚集。

国人办报,和西人所办报刊带有的宗教性、商业性色彩不同,中国人创办的报刊具有强烈的政治色彩。这是由于近代报刊产生于中国半殖民地半封建社会的危机中,其创办人大多是致力于挽救民族危亡、探索中国现代化道路的知识分子,因此,他们在办报之初,极为重视报刊的政治宣传鼓动作用以及思想启蒙作用。而这种带有明显政治诉求的目的又进一步促使了国人创办报刊的热情。比如,维新派的思想启蒙曾产生了巨大影响,带动了国人第一次办报高潮的出现,据统计,“1895年到1898年,主要是1897年和1898年两年,国人新办报刊达94种,分布于20多个城镇”。[3]

政治都会之所在,往往能够成为新闻的集散地,也为报刊的涌现,报人的聚集奠定了基础。以北京为例,近现代共有36名著名报人在北京从事报业活动,居全国前列。北京自古就是我国的政治文化的中心,在近代历史中,北京扮演了重要的角色,清朝定都北京紫禁城,近代以来的重大政治事件大都发生于此,如,维新变法、辛亥革命、五四运动等,在这样一个政治运动频繁发生的地区,报业作为政治宣传工具,无疑发展迅速,所以,北京自然成为报人们聚集的重点活动区域。

江苏、重庆、湖北、陕西也同样如此。据统计,近代以来,在江苏有过报业活动的著名报人有18名,重庆有13人,陕西有19人,湖北有8人,都居全国前列。辛亥革命时期,湖北曾出现过如《大江报》这样的名报纸,该报的总编辑詹大悲既是湖北人,又于湖北办报,自然能成为湖北名报人的代表。新民主主义革命时期,江苏南京、四川重庆、湖北汉口、陕西延安都是重要的政治和军事地区。当时中国内忧外患,已被分为沦陷区、国统区、解放区。国共两党分别在重庆和陕西等地有各自的根据地,分别为国统区和解放区,两党也有各自的宣传工具,最具代表性的是汉口、重庆时期的《新华日报》,南京、重庆时期的《中央日报》和延安的《解放日报》。这几份党报各为其主,因为宣传与报道的需要,吸引和培养了一大批报业人才,如《新华日报》的潘梓年、陆诒,《解放日报》的杨松、博古,《中央日报》的马星野等。所以,江苏、重庆、湖北和陕西因此也成为报业人员的重点活动区域。

山东作为沦陷区,是全面抗战时期中国诸多矛盾最为复杂的地区之一,同时也是报业的聚集之地。此时的四大报业力量——中共报业、国民党报业、群众报业、日伪报业之间的斗争成为政治斗争的缩影。据不完全统计,全面抗战爆发以前山东共有报纸27家,通讯社31家。山东沦陷后,报业比较集中的济南、青岛、烟台等地相继为日军侵占,原有报纸、通讯社大多关闭。中国共产党、国民党积极发动山东人民进行反日斗争,各自建立了自己的党、政、军机构,并建立了自己的报刊系统。

1949年,国民党政府在大陆失势后退守台湾,除带走大量资金之外,还有大批经验丰富的报业人员一同迁台。迁台报业人员不仅自大陆带去了先进的印刷设备,而且带去了当时先进的办报理念和方法,为台湾本土报业注入新的力量,大大促进了台湾报业的发展。50年代初,台湾报纸恢复达40余家,除《中央日报》外,台北还有《台湾新生报》、《台北晚报》、《闽南日报》、《大同日报》、《台湾日报》等,花莲有《更生报》、《警民报》、《台东日报》、《公民日报》、基隆有《潮声报》、《大声报》、《民钟日报》,台中有《民声日报》、《民风报》、《自由日报》、《天南日报》、《中台晚报》、《工业新报》等,高雄有《国生日报》、《台湾时报》、《中国晚报》等,台南有《商工经济新闻》,彰化有《青年新报》、《新台日报》等。[4]可见当时台湾报业之繁荣,这也说明了政治因素对于报人的地理分布有着巨大的影响。

(二)商业繁盛是报纸活跃、报人聚集的基础。

报业作为一种文化现象,其发展离不开一定的经济基础,经济的发展为报业资本的出现奠定牢固了的物质基础。而人才之成长与发展,也离不开一定的经济支撑。经济繁荣和社会安定之后,人们在谋生之余,尚有闲暇和精力,才会想到读书的好处。中国近现代新闻发展史表明,在西方报纸引入中国之后,充当报人的主要是来自于经济发达地区,如江浙一带的旧式文人,他们大多出身于经济中等之家,在青少年时期受到过比较好的教育。

从办报地点上看,经济发达、开埠较早的区域往往是近代民族报业开启之地,比如香港、上海、广州、汉口等地,这些地方最早或最直接受到了欧风美雨的浸润,得风气与经济开放之先,为报业的发展打下了有利的经济基础,同时也为新型的报业人才提供了良好的创业土壤。特别像香港、上海等地,不仅经济发达,还有租界的庇护,流动人口增加很快,较大的人口规模和多元的人口结构,使得这些地方向着现代都市的方向发展,这也有助于报业编辑队伍和受众队伍的扩大。因此,上海、广州等都市出现近代民族报刊并不是偶然,它们和西方报刊业发展一样,都与都市中心的形成发展同步,并密切互动。“没有都市中心,大众媒介不可能产生;同样,没有大众媒介,都市中心的发展恐怕也不会成功。”[5]

以上海为例,在开埠之前,上海不过一东南沿海港口县城。开埠后其发展非常迅速,十九世纪五十年代下半期一跃而成为全国最大的商贸城市。优越的地理位置,加上租界相对安全的环境,使得上海成功地吸引了外国资本、清政府国家资本及中国私人资本前来兴办各类产业。1865年上海有人口69.2万人,1876年为70.5万人,1885年为76.4万人,1890年为82.5万人。[6]在上海都市化过程中报业发挥了重要的作用,报纸上刊载的一些商业信息及产品广告等推动了上海工商业的发展;而上海的都市化进程中营造的有利环境及大量商机反过来又促进了上海报刊业的发展。同时,上海都市强大的经济实力使它成为民族报业资本向全国辐射的源泉,民族报业资本立足于上海,向全国其他地域伸出触角,吸引众多的上海以外的受众。总之,近代新式报刊归根结底是近代工商都市的产物,而其良性发展又依赖于城市基础设施的不断改善。[7]

(三)深厚的文化教育底蕴成为报人成才的阶梯。

江浙一带自古以来就有深厚的文化历史底蕴,这也为报纸输送了不少人才,王韬、邵飘萍、史量才、戈公振、陆定一等在近现代报坛上叱咤风云的人物皆是出自于此,江浙一带报人成才土壤主要体现在以下两个方面。

第一,崇尚教育的风气促进了文化的繁荣。清朝统治者重视教育是清代江浙地区文化的昌盛和发达的重要原因,清朝是一个自上而下的空前重视教育的朝代,作为入主中原的异族政权,清朝统治者必须在短期内使满族成员在文治武功方面赶上其他民族,尤其是要赶上并且统治有着悠久文化历史的人口众多的汉民族,因此,较前代有了更加完整的学校教育体系,这反映在正规的学校如中央国子学、八旗及皇族子弟学校、遍及全国的府州县学,以及“辅学校所不及”的书院和义学。不仅如此,清朝还有一套完整的学校教育的行政管理体系,而这一管理体系对推动教育事业的发展起到了一定的促进作用,造就了一批以“振兴文教为己任”的地方官。

清代江浙地区重教尚学之风,使之人才荟萃,巨擘云集。以科举为例,在清代112科状元中,江苏49人,浙江20人,江苏的状元占43.75%,浙江则占17.86%,二省共占61.6%,即占去所有状元的一半以上。三鼎甲的336人中,江、浙二省有193人,占57%,超过半数。清末的封疆大吏陈夔龙对此现象曾有评论:“苏浙文风相埒,衡以浙江一省所得之数,尚不及苏州一府。其他各省,或不及十人,或五六人,或一二人。”[8]

第二,浓郁的文化氛围聚集了众多文人雅士。清代江浙地区社会安定、经济发达、物质丰富,极大地刺激了文化的繁荣,有“东南财赋地,江左人文薮”之美称。秀美的自然风光和浓郁的文化氛围吸引了大量的文人雅士寓居于此,他们进行着各种各样的文化学术活动,文会诗会、酬唱联题,拜师授徒、结社命派,使江浙一带学风蔚盛,并至“人才之盛,遂甲于天下”。朱熹曾说:“人才盛衰,系乎学术之明晦。”这样一种文化氛围内必然产生众多的学术流派。活跃在江苏的文学流派和学术团体有常州学派、扬州学派、虞山学派、娄东学派、阳湖文派、阳羡词派、常州词派等。与此同时,还出现了一大批蜚声文坛的文学家,如顾炎武、钱谦益、吴伟业、陈维崧、张惠言、赵翼、郑燮等;浙江亦流派纷呈、争奇斗妍,有朱彝尊、厉鹗为首的浙西词派,袁枚的性灵派等,诸流派彼消此长,相互应和,反过来又促进了学术的兴盛,遂使江浙成为清代的文化重镇。及至近代西方报刊的传入,文人辈出的江浙一带为近代中国报业发展输送了大量优秀报业人才。

四、结语

本文就中国近代报人的数量进行了统计,并对近代报人的地理分布情况进行了分析总结,近代著名报人的出身地一般集中在江浙一带、华东、华中地区,如江苏、浙江、广东、湖北、四川,而活动地多集中在政治文化中心和战争时期政党根据地,如上海、北京、江苏、陕西、重庆、香港、湖北等。总之,近代中国报业人才的分布与中国近现代政治革命有着密不可分的联系,也与各地经济发展和文化底蕴有关。报纸有着信息属性、文化属性、经济属性、政治属性,而报人的分布也与政治、文化、经济有着深厚的联系。不论是报纸还是报人,都需要在良好的政治环境、经济环境、文化环境中才会有良好的发展和兴盛。

[1]中国大百科全书编辑委员会《新闻出版》编辑委员会.中国大百科全书·新闻出版卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1990.

[2]甘惜分.新闻学大辞典[M].郑州:河南人民出版社,1993.

[3]方汉奇.中国新闻事业简史[M].北京:中国人民大学出版社,1995.

[4]张佳佳,孙宜君.台湾现代报业的历史发展轨迹和现状之探讨[J].科教新报,(2010),(9).

[5][美]阿特休尔.权力的媒介[M].北京:华夏出版社.1989.

[6]忻平.从上海发现历史——现代化进程中的上海人及其社会生活[M].上海:上海人民出版社,1996.

[7]焦绪华.中国近代报业发展特征探微[J].社会科学家,2008,(2).

[8]段继红.地域文化.清代江浙人才荟萃的沃土[J].名作欣赏,2011,(5).

G219.29

A

1003-8477(2011)11-0173-03

马庆(1977—),男,武汉纺织大学传媒学院讲师,武汉大学新闻与传播学院博士生。

责任编辑 郁之行