基于集群企业协同创新的思考

2011-11-01陈澎

陈澎

(徐州工程学院经济学院,江苏徐州221008)

基于集群企业协同创新的思考

陈澎

(徐州工程学院经济学院,江苏徐州221008)

技术创新是现代企业的精髓和企业生存与发展的原动力。文章针对我国目前集群企业在技术创新方面存在的问题,提出了基于企业协同技术创新提升集群整体产业水平的构想。并从对集群企业协同技术创新进行了思考。

企业集群;协同;技术创新

我国绝大多数产业集群属于传统产业低成本型,或是位于高科技产业低端环节的集群。有统计显示依靠低成本优势、处于产业链的低端发展起来的产业集群其优势是短暂的、不可靠的,低附加值的。随着经济的快速发展,能源、人力资源的短缺已凸显出来,致使企业生产成本上升,企业集群的低成本优势正逐渐丧失。因此,不断依靠技术创新,提升产业集群在产业链的位置,占据高端环节,以技术优势为手段保持对产业链的控制,是集群企业发展的目标。为此,重新构建集群企业技术创新战略,走集群企业协同创新之路势在必行。

1 我国集群企业创新现状分析

在市场竞争的日益加剧的今天,集群企业只有从单纯的低成本优势向基于技术创新的竞争优势转变,才能实现其可持续发展。但目前,我国大部分集群企业仍然“固守”低成本优势,技术创新中自主创新非常少,企业技术创新主要还是简单仿制和模仿创新两种形式。因此,集群企业要想跨越式发展、实现“集群式创新”还有很长的路要走。

1.1 基本内涵

集群式创新,简单地可以理解为运用集群优势进行技术创新,具体是指以专业化分工和协作为基础的同一产业或相关产业中的企业,通过地理位置上的集中或靠近,产生创新集聚,从而获得创新优势的一种创新组织形式[1]。在创新中,企业结合市场需求和其他社会经济信息,形成新的技术——经济构想(新产品或新工艺的构想),并通过技术开发和经济开发,首次实现其商业价值的动态过程。它主要包括以下三种形式:

(1)模仿创新是指企业通过模仿率先创新者的创新构想和创新行为,吸收率先创新者成功的经验和失败的教训,购买或者破译率先创新者的技术秘密,并在此基础上改进完善和开发;在工艺设计、质量控制、成本控制、生产管理、市场营销等环节的中后期阶段投入主要力量,生产出在性能、质量、价格方面富有竞争力的产品,并与其他企业(包括率先创新的企业)进行竞争,以确立自己的市场竞争地位,获取经济效益的一种创新活动。

(2)简单仿制不能算严格意义上的创新,但由于它是对成熟的产品和工艺进行了微小的改进,只能算低层次的创新。

(3)自主创新是企业依靠自己的力量独立完成创新工作,创新所需要的资源由企业投入,创新活动由企业独立进行管理,它是创新的最高层次。

1.2 实证分析

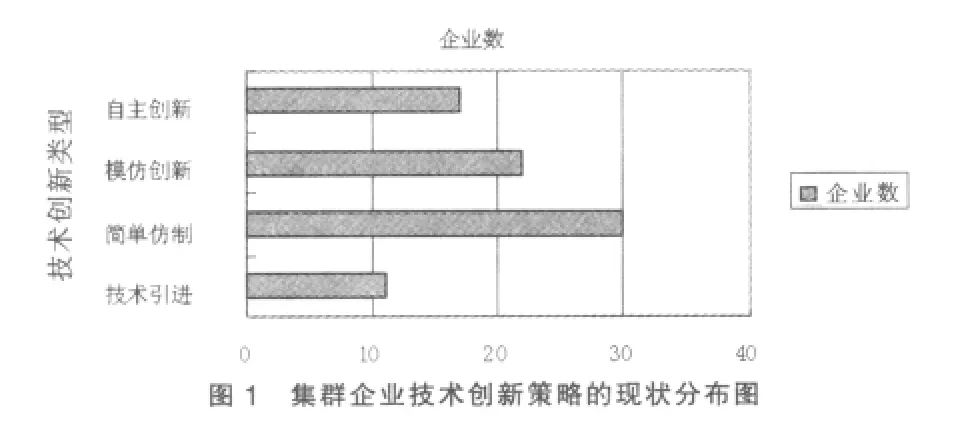

我们对江苏部分集群企业创新情况进行了调研,从结果(表1、图1)来看,采用技术模仿策略的企业最多,其次是二次创新策略,再次是自主开发策略,最后是技术引进策略。因此,国内大多数集群内企业核心技术拥有量很少,产品设计水平和产品技术含量低,对技术与装备的系统集成能力差[2]。

表1 集群企业技术创新策略的总体分布情况

张炳申和马建会研究也发现,珠三角中小企业集群化过程中所采用的技术多为模仿和引进,自主创新很少[3]。甚至高新技术企业集群也存在走低端道路的现象,如上海浦东信息产业集群的自主创新能力也较弱,拥有自主知识产权少[4]。

由此可见,我国目前产业集群内相当数量的企业技术创新能力不足,主要表现在制造能力较强而技术能力却相当弱、产业规模大而附加值低、硬件规模较大而软件规模却很小、单机生产能力较强而系统集成能力却很弱。大部分企业主要产品的技术含量较低,集群的行业关键技术缺乏,高新技术及高附加值产品比重小,大多依靠模仿创新和简单仿制,自主创新(研发)的关键共性技术很少,对引进技术消化、吸收、再创新能力弱。

究其原因主要:(1)集群企业的融资环境差,创新融资难。目前大多数集群内缺乏完善的金融服务机构,民间风险投资不足,企业融资困难,尤其是产业集群内的中小民营企业贷款更难,导致企业自主技术创新缺乏经济基础。(2)有效的制度供给不足、政府政策失灵。经济体制改革以来,我国技术创新机制运行中市场的作用明显增大,但市场对企业技术创新的激励是不足的,有时甚至是失效的。政府虽已制定了一系列激励创新的政策,但实施效果并不理想,如税收政策没有针对企业技术创新的全过程,仅对技术改造和技术引进有优惠,对于发明、开发、试制等环节缺乏政策支持;在财政政策方面,R&D投入强度太低,科技经费侧重于下游的技术和技术改造。另外,我国专利制度对技术创新激励也存在失效现象[5]。(3)技术基础薄弱,创新人才缺乏。企业集群中大部分企业是中小企业,这些企业势单力薄,科技投入能力有限,技术水平低,缺少必要的科研设施,人才短缺,创新能力低下。

2 构建企业集群协同创新的模式

为了实现集群企业获取持续的竞争优势,需要通过集群内部核心企业的推动实现集群整体的技术升级的目标。企业集群应选择与之相适应的技术创新路径,逐步实现向技术创新优势的转变,并重新审视并调整自己的创新模式。借助集群企业的群体优势、互补优势,协同发展,实现整体竞争力提升。为此拟采取基于企业协同技术创新的模式,具体包括两种策略。

2.1 技术专攻策略

集群是由地域集聚的从事某一产业或相关产业的生产和服务成员企业组成的,成员之间一般以专业化分工和合作形成集群产业链。建立以共性技术支持服务平台,以“区域创新中心”为载体,对共性技术的专攻,破解集群内共性技术短缺难题;对关键共性技术难题集体攻关,实现有效的技术供给,达到提升整个集群竞争能力的目的。同时,对不同价值环节的企业对其所在的分工环节进行技术选择,实施技术专攻策略。而这些选择往往是以集群产业链作为共同导向,既有差异性,又有互补性。并通过某一环节的技术专攻,实现技术自主创新,从而引领其他环节的技术创新,提升企业集群的整体竞争力。

2.2 技术领先与跟随策略

技术领先与跟随战略包括两方面的内容。第一,集群技术领先策略,它是指企业在技术开发中制定集群领先的目标。虽然这种集群领先对我们来说可能是国家或世界层面上的跟随,但是集群领先者完全可以根据成本收益原则,选择技术引进、技术消化吸收、模仿创新、跟随创新、自主创新的活动,为达到国内或国际领先奠定基础。它包括自主创新、模仿创新、简单仿制三种。第二,集群技术跟随策略,它是指企业在技术开发中制定集群跟随目标,跟随企业可以通过简单的仿制,采用模仿创新和跟随创新来缩短与领先企业在技术上的差距。它包括它包括模仿创新、简单仿制两种。

企业的技术战略确定的主要依据是其自身的技术实力和创新能力,而集群内相同的生产单元中普遍存在非均衡的能力分布状态。因此集群内既要有采用技术领先战略的企业(龙头企业),还存在多数在制定技术战略时具有一般“领先—跟随”创新内容的企业,他们相互补充,共同提升整个集群的技术创新能力。按照集群领先战略与跟随战略组合形成(表2)五种具体模式[6]。

表2 集群技术创新领先跟随战略协同策略内容

按照五种模式,对我国集群企业现状进行分析发现:目前集群企业在技术创新中,以模仿创新领先—简单仿制跟随模式为主;但大量是简单仿制领先—简单仿制跟随模式;而自主创新领先—模仿创新(或简单仿制)跟随模式则相对较少。在集群内,产业链各环节上的企业主要通过模仿创新或简单仿制实现与其他环节的创新集成。因此,为了实现集群企业可持续发展,必须转变企业的增长方式,通过提升集群企业技术创新的层次,达到集群企业竞争力提高的目的。

2.3 提升集群企业协同技术创新策略的层次

集群企业在技术创新初期,考虑对产业现有技术的模仿或做出适当改进是可以理解的。但是企业若想实现持续成长,技术上的自主创新是必不可少的。因此我们在实施技术创新战略策略时不能总是低水平的重复,应在模式4的基础上逐步向模式2和模式1发展,即以“自主创新领先—模仿创新(或简单仿制)跟随”为主,兼顾技术引进消化吸收,同时对关键的共性技术难题实施集群“技术专攻战略”。这既为企业赢得了竞争的主动权和有利的市场地位,也为我国企业集群提升技术创新的层次与水平、实现整个产业集群的升级奠定了基础。

3 思考

针对目前企业的技术创新中面临的问题,我国集群企业应重新审视自己的创新模式,选择可持续发展的技术创新路径。集群企业在技术创新初期,采取技术的简单仿制是可行的。可是,企业要实现新一轮的快速发展,重点是培育集群企业的自主创新能力。因此,通过提升协同技术创新层次,构建集群企业协同技术创新模式,既为企业赢得竞争的主动权和有利的市场地位,又为实现集群企业可持续发展目标提供技术支持。从而实现集群企业由产业链的低端向高端转移,由单纯的低成本优势向基于技术创新的竞争优势转变。

在企业集群发展中,政府是重要参与者。因此,在集群企业协同创新中政府的积极参与和扶持是必不可少的。政府除要完善鼓励创新机制和建立激励政策体系外,还要对涉及传统产业升级的共性技术、关键技术和配套技术难题加大投入力度,以提供更多的技术准公共产品,为集群企业技术创新提供社会服务。解决集群企业在资金、技术、人才等方面的诸多困难,破解集群内共性技术难题,提高技术创新能力,促进并实现企业集群整体竞争力和创新技术的提升。

[1]宁文昕.集群优势与民营中小企业技术创新[J].山东社会科学,2006,(5).

[2]疏礼兵,贾生华.集群企业技术创新策略及其动态特征——对浙江上虞伞业集群的实证研究[J].管理学报,2006,(7).

[3]张炳申,马建会.珠三角中小企业集群化成长的问题及对策[J].南方经济,2003,(10).

[4]曾刚等.上海浦东信息产业集群的建设[J].地理学报,2004,增刊.

[5]刘刚.论我国专利制度对技术创新激励失效的解读[J].市场周刊.财经论坛竞争力,2004,(6).

[6]张明龙等.中国区域经济前沿研究[M].北京:中国经济出版社,2006.

F270

A

1002-6487(2011)07-0187-02

江苏省高校社科基金资助项目(07SJD790066);徐州工程学院重点科研基金资助项目(XKY2007101)

陈澎(1959-),男,上海人,教授,研究方向:企业管理。

(责任编辑/浩天)