大学生对寝室生活适应性的调查

2011-10-26潘晓霞王晓明

赵 艳,高 扬,王 倩,潘晓霞,王晓明,徐 静

(上海医药高等专科学校,上海 201318)

大学生对寝室生活适应性的调查

赵 艳,高 扬,王 倩,潘晓霞,王晓明,徐 静

(上海医药高等专科学校,上海 201318)

目的通过调查研究大学生对寝室生活适应的现状、出现的问题及其原因等,得出结论并提出有针对性的建议,以达到构建和谐寝室、和谐校园的目的。方法随机抽取上海医药高等专科学校大一、大二住读学生300名,对其进行对寝室生活适应性的问卷调查,统计分析收集的数据资料。结果调查结果显示,在被调查的学生中有54.77%的学生对寝室生活出现不适应现象,其中以既往无住读经历的学生和女大学生为主。由于对寝室生活不适应,学生出现睡眠质量差、学习效率下降、注意力不能集中和心理压力大等诸多问题。而出现不适应现象的主要原因是与室友生活习惯不合、学习和休息氛围欠佳以及人际关系不融洽等。结论我们应该对大学生在寝室学习、生活及人际等方面出现的不适应现象予以重视,并采取相应的可行性措施,以减少不适应状况的发生,最终使大学生能克服对寝室生活不适应的困难。

大学生;寝室生活;适应性

有研究报告显示,近60%的大学生存在不同程度的寝室生活适应障碍[1]。可见适应障碍是存在于当代大学生中一个不容小觑的问题。所谓寝室生活适应能力,是指大学生适应高等教育特点及其规律,适应生活、学习、人际等方面的变化,养成健康生活方式的能力[2]。学生寝室作为大学生活的重要组成部分,是大学生成长、发展和进行人际交往的一个重要环境[3]。学会适应寝室生活是每名大学生的“必修课”。良好的寝室生活适应能力是大学生具备良好的社会适应能力的基础和条件;反之,则会对大学生的心理健康造成危害,甚至影响其今后的发展。为此,我们就上海医药高等专科学校大学生对寝室生活适应的现状、出现的问题及其原因等做了调查研究,得出结论并提出有针对性的建议,帮助有困扰的大学生走出“同在屋檐下的烦恼”,也给即将走进大学校门的学生以参考和借鉴,同时希望能为今后的大学管理提供一些可行的建议。

1 对象与方法

1.1 调查对象

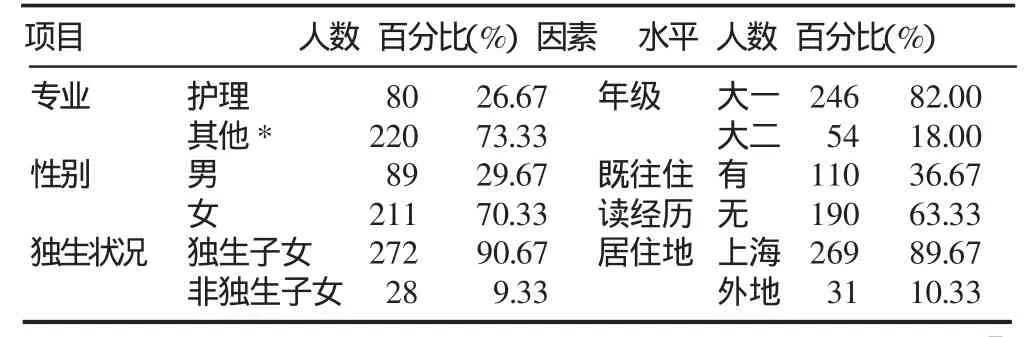

选择上海医药高等专科学校大一、大二住读学生。入组标准:愿意参加本调查者。共抽取对象300人,300人完成了对寝室生活适应性的问卷调查。被调查学生的主要统计学特征如表1所示。

表1 被调查学生的情况统计(n=300)

1.2 调查方法

采用不记名调查问卷方式,发出调查问卷300份,收回有效问卷300份,有效回收率为100%。

1.3 调查内容

适应性调查问卷的内容主要包括:调查对象的个人基本信息、对寝室生活的适应情况、对寝室生活不适应的表现及个人原因、个人的自理能力、个人的卫生习惯及个人对寝室人际关系的认识和处理方式等。选项设置有单选、多选。

1.4 统计学方法

全部问卷资料由课题组成员检查核实后进行编号,将有效问卷输入计算机,利用SPSS 11.0软件进行统计学分析。采用卡方检验分析,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 大学生对寝室生活适应的现状(见表2)

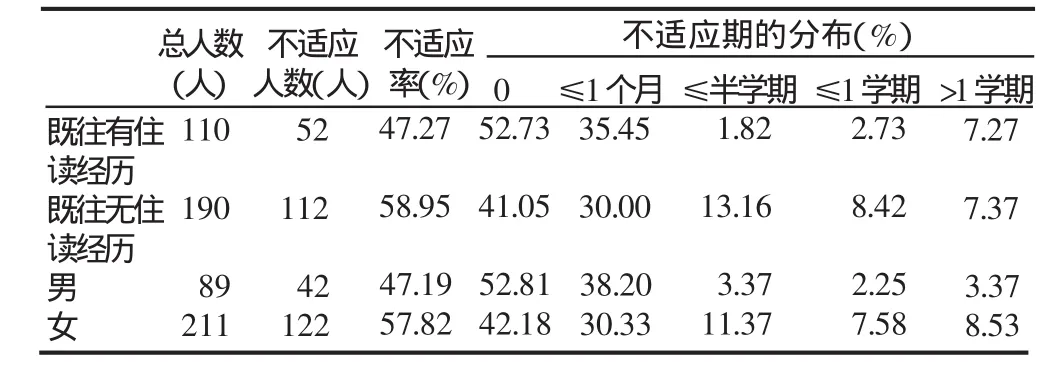

表2 不同人群特征对适应寝室生活的影响(n=300)

在被调查的300名大学生中,共有164人出现不适应现象,占总人数的54.67%。男生和女生的不适应率分别为47.19%和57.82%;既往有住读经历的学生和既往无住读经历的学生的不适应率分别为47.27%和58.95%。既往无住读经历的学生的不适应率高于既往有住读经历的学生的不适应率(P<0.05)。不同性别(P=0.091)、专业、年级、独生状况和居住地的学生之间不适应率的差异无统计学意义(P>0.05)。

此外,在被调查的300名大学生中,有32.67%的学生的不适应期在一个月以内,既往无住读经历的学生的不适应期长于既往有住读经历的学生(P<0.05),在既往无住读经历的学生中,有7.37%的学生的不适应期超过一个学期。而男生的不适应期较女生的短(P<0.05),在女生中有8.53%的学生的不适应期超过一个学期。

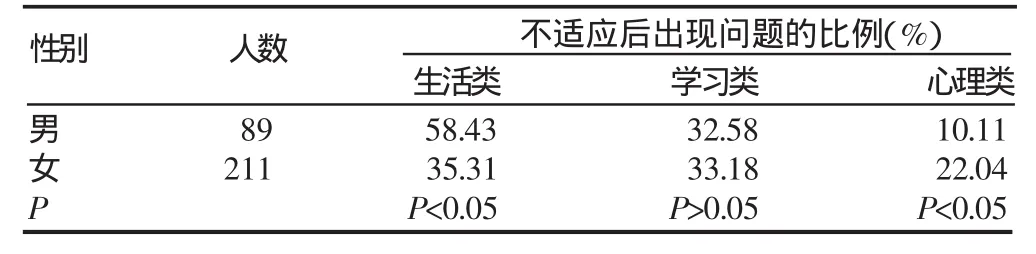

2.2 大学生对寝室生活不适应后出现的问题(见表3)

表3 不同性别对寝室生活不适应后出现问题的比较(n=300)

在164名对寝室生活不适应的学生中,出现的问题大致分为3类:生活类,包括睡眠质量不高(占60.37%)和食欲不振(占20.12%)等;学习类,包括学习效率下降(占42.68%)和注意力无法集中(占36.59%)类;心理类,包括心理压力大(占32.32%)、情绪波动大(占32.32%)、脾气暴躁(占24.39%)和抑郁(占10.37%)等。而在性别差异对寝室生活不适应后出现问题的比较中发现,2者均较易出现生活类问题,且男生出现生活类问题的比例高于女生,而女生出现心理类问题的比例高于男生。

2.3 导致大学生对寝室生活不适应的原因

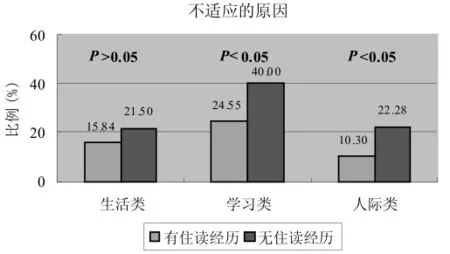

导致164名大学生对寝室生活不适应的原因主要分为3大类,即日常生活、人际交往和学习。日常生活方面,包括与舍友的生活习惯不合(占69.51%)和缺少个人空间(占40.24%)等;人际关系方面包括人际关系不融洽(占41.46%)等;学习方面,包括学习和休息氛围欠佳(占57.32%)等。

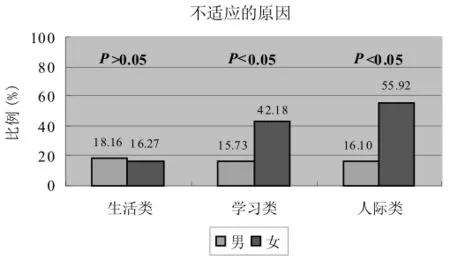

此外,根据被调查大学生既往住读经历的不同,将出现不适应原因的倾向性进行比较。结果显示,在这2类人群中,学习方面的原因是导致大学生出现不适应状况的3大类原因中所占比例最大的;而既往有住读经历的大学生在各方面的统计数据都低于既往无住读经历的大学生,且2者在学习方面的比较有显著性差异(P<0.05)(见图1)。在不同性别对出现不适应原因的倾向性比较中发现,导致男生出现不适应的原因主要是日常生活方面的因素,而导致女生出现不适应的原因主要是人际交往方面的因素(P<0.05)(见图 2)。

图1 既往有无住读经历对导致不适应原因的倾向性比较(n=300)

图2 不同性别对导致不适应原因的倾向性比较(n=300)

2.4 大学生对寝室人际关系不适应后采取的措施

在300名被调查大学生中,仅有38.00%的学生能采取积极的方式应对人际关系的不适应。这类学生善于从自身寻找问题的原因所在,可较好地处理人际关系。以消极方式应对的学生中,按程度不同分为2类:轻度消极的学生持无所谓态度,其在人际交往中往往处于被动状态;而极度消极的学生的典型表现为“以自我为中心”,这类大学生不仅无法妥善处理人际关系问题,甚至会进一步恶化与舍友的关系。

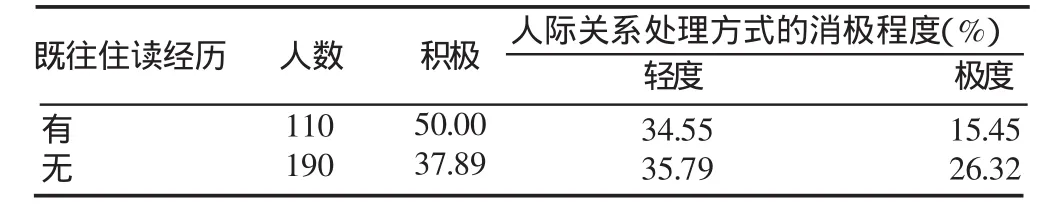

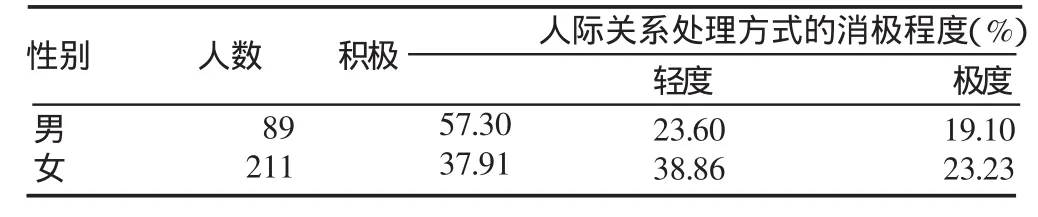

根据性别和既往住读经历的差异对人际关系处理方式的影响的比较中发现,女生(62.08%)和既往无住读经历的学生(62.11%)较易采取消极方式对待人际关系的问题(见表4、表5)。

表4 既往有无住读经历对人际关系处理方式的影响(n=300)

表5 不同性别对人际关系处理方式的影响(n=300)(P<0.05)

3 讨论

上海医药高等专科学校以护理类专业为特色,包括检验技术专业、视光技术专业、口腔技术专业及医学影像专业等多个专业。受学校办学特色和专业设置的影响,本次被调查的对象中女大学生偏多。

参与调查的300名大学生中,半数以上不同程度地出现了对寝室生活不适应的现象。其中,7.3%的学生不适应期超过一个学期。由此可见,部分学生适应能力较差。调查还显示,既往有无住读经历对大学生适应能力的高低存在一定的影响。既往有住读经历的大学生比既往无住读经历的大学生的适应能力强,前者由于寝室生活经验丰富,因而更易适应;而后者因缺乏该方面的经历,出现的问题与前者相比往往较多。对不同性别大学生的适应能力比较中发现,2类人群对寝室生活的不适应率无统计学意义,这与本次被调查人群的倾向性有一定关联。但值得关注的是,2类人群不适应期的长短存在显著性差异,男生的不适应期比女生的短,女生中有8.53%的大学生的不适应期超过一个学期,这可能与男生性格开朗、不拘小节、爱好广泛和承受能力强等因素有关。贺桂欣等[4]的研究指出:女大学生的自我意识通常比较强,心理成熟度有限,适应能力相对较弱。因此,我们认为,性别差异对大学生寝室生活的适应能力存在一定的影响,男生的适应能力高于女生。

不同程度的不适应皆可能导致相应问题的出现。调查发现,大学生对寝室生活不适应后产生的3大类问题中,以睡眠质量不高的生活类问题的比例最高。在学习上表现为学习效率下降和注意力无法集中;心理方面则表现为压力过大。大学生摆脱了家长和教师的“束缚”,如何在寝室进行学习成了令大学生头疼的一大难题。有研究显示,同一寝室的大学生的成绩大都在一个范围内,并且男生、女生在这方面所受的影响是一致的[5]。由此,学校可考虑按学生成绩的高低对寝室分配进行适当地调整,以达到使学生高效学习的目的。此外,通过数据,我们所看到的不仅是大学生对寝室生活的不适应,更折射出了大学生的心理不适应。在我们本次调查的300名大学生中,无论其对于寝室生活适应与否,都有部分学生在心理方面出现了抑郁问题(分别占5.88%和10.37%)。杜召云等[6]对1 579名在校大学生的抑郁情况的调查显示,大学生轻度抑郁流行率为42.1%,重度抑郁流行率为2.1%。

与舍友的生活习惯不合、学习和休息氛围欠佳以及人际关系不融洽是大学生不适应寝室生活的主要原因。现阶段的大学生几乎都是独生子女,不善于与人交往。问卷中有“你在做有关寝室决定时,会尊重舍友的意见吗”一题,被调查的大学生中有22.33%选择会按照自己的意愿做决定,无论室友是否同意。可见,部分大学生存在自我意识太强、自我个性太突出的问题。“大家庭小社会”是大学寝室的一个特征,由于这个特征,使寝室人际关系成了衡量大学生人际交往能力、为人处事乃至心理健康的一把标尺[7]。此次调查问卷的数据显示,41.46%的大学生认为“人际关系不融洽”是导致他们对寝室生活不适应的主要原因。另有调查[8]显示,大学生轻度人际关系困扰者占38.51%,严重人际关系困扰者占15.06%。由此看出,校园人际关系并不尽如人意。许多因素导致了大学生人际关系的不融洽,这些不和谐因素若不能得到及时地调节,往往后果严重。由表4和表5可以看出,部分学生在遇到人际关系问题时并不能积极应对。而对于既往没有住读经历的大学生尤其是女大学生来说,存在的问题更多,应更加重视。这些数据表明,当代大学生在处理人际关系的能力上还有待进一步提高。

4 建议

4.1 学校方面

大学生正处于心理变化最激烈的时期,面对着理想与现实、理智与情感、独立与依赖以及自尊与自卑等冲突[9],他们往往不能客观地处理问题。对此,学校在完善寝室管理制度的同时,可组织新生进行正确看待大学生活的教育,并结合专业特点让大学生能够更加理性地对待自己的校园生活。

在调查中,我们发现既往有住读经历的大学生在各方面的适应能力都要高于既往无住读经历的大学生。在寝室分配时,可将这2类人群交叉安排。除此之外,积极开展寝室文化活动也可强化大学生的寝室归属感。

4.2 个体方面

(1)辅导员应发挥其主导作用。作为学生的良师益友,辅导员应当主动了解、关心学生,特别是那些单亲家庭、少数民族及经济困难的学生。(2)家长是子女成长道路上最好的“导师”。平时父母应积极地与子女进行沟通,了解和关心他们在校内的学习以及生活情况,并就他们所面临的问题给予正确的指导。(3)改变自身,即对自己的心理状态和行为模式不断加以调整以适应环境的改变[10]。作为适应的主体,大学生应正确认识自我,积极面对自身的问题,并摸索解决之道。

从高中时代走来,每一个大学生面对的都是一个全新的、未知的世界,有太多的新事物需要他们去适应,寝室生活就是其中十分重要的一个环节。在逐渐适应的过程中,大学生不仅有所付出,同时也有所收获。通过寝室生活,大学生的生活自理能力提高了,懂得了为他人着想并能较好地处理人际关系。大学生最终都要走向社会,适应能力的强弱决定了其被社会需要的程度,也决定了其自我认可的程度。

[1]张立伟,李穆玲.大学生社会适应障碍浅析[J].辽宁医学院学报(社会科学版),2008,6(2):53~55.

[2]赵婧婧.论大学生新生生活适应能力的培养[J].科学与管理,2009,1:77~78.

[3]刘政宁.立足大学生寝室生活,加强高校德育教育[J].井冈山学院学报(综合版),2007,B06:140~142.

[4]贺桂欣,李文玲,张素平.女大学生人际交往异常心理探究[J].中国大学生就业,2007,14:59~60.

[5]张明珠,甘露,王芳.寝室氛围对学生成绩的影响[J].中国集体经济,2007,23:179~180.

[6]杜召云,王克勤.1579名大学生抑郁的流行病学调查[J].中国行为医学科学,1999,8(3):172~173.

[7]董珊.寝室人际关系对大学新生的影响[J].西南民族大学学报(人文社科版),2006,27(10):240~242.

[8]王涛,席波,王翠丽,等.大学生人际关系困扰心理社会影响因素分析[J].中国公共卫生,2007,23(5):533~534.

[9]吕建国.大学生心理健康教育[M].成都:四川大学出版社,2005.

[10]顾红霞,周玉金.浅析大学生的适应问题[J].卫生职业教育,2006,24(19):27.

G526.5

B

1671-1246(2011)02-0117-03