国学家的诗情:姚奠中先生《论诗绝句十二首》品读(上)

2011-10-13辽宁梁归智

/[辽宁]梁归智

姚老作为中国古典文学研究者,特别在先秦诸子和唐诗两个领域做了深入开拓,除了自编的文学史讲义和一些诗词选注本外,有关唐诗的专门学术论文就有十余篇。这一组论诗绝句是针对唐代一些重要诗家发表的评论和感想,囊括了初、盛、中、晚唐几乎所有重要诗人,可视为一种诗体裁的“唐诗史论”。组诗后有跋语交代了写作背景:“此十二首诗并非一时所作。上世纪80年代初,某大学考研究生,题中有试作论诗绝句二首。此间报考的中文系学生,为此事问我。我颇以从未教过为歉。遂信手作几首为例。后又补作若干首如上。公元二千零四年冬至后二日书竞。樗庐老人奠中记,时年九十有二。”

但姚老又首先是一位受教于章门的朴学家、国学家,而非单纯的文学史家,从而决定了这一组论诗绝句独特的视角,具有鲜明的个性色彩。章门弟子,愿做学人,而不愿做文人,以思想道德为先,艺术审美为末。此种立场贯穿于本组论诗绝句始终。

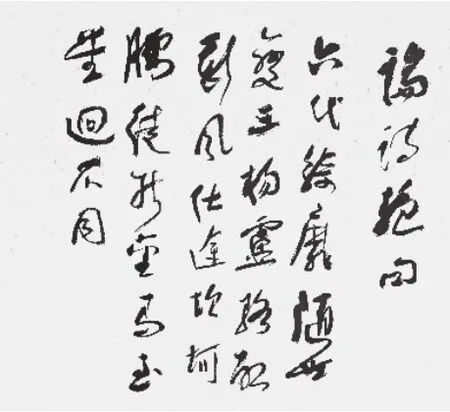

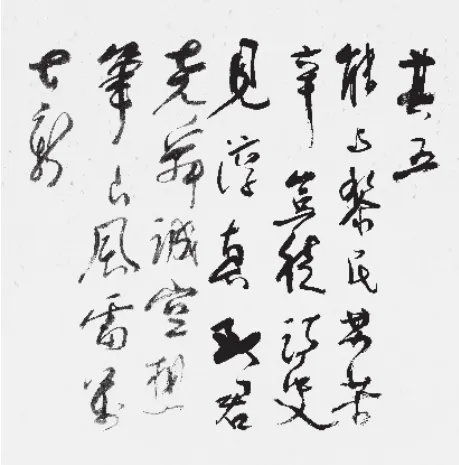

其一

六代绮靡随世变,

王杨卢骆启新风。

仕途坎坷腰徒折,

金马玉堂迥不同。

第一首所咏是初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。初唐诗坛,还笼罩在南北朝和隋的流风余韵中,基本特点是偏重于文华藻饰,宫廷化而脱离社会实际,贞观年间流行的“上官体”(由高官上官仪应制诗得名)即重视诗的形式技巧、声辞之美,“以绮错婉媚为本”(《旧唐书·上官仪本传》),而缺乏真情实感。此即首句“六代绮靡随世变”所指。六代指三国的东吴和南朝的宋、齐、梁、陈及其后的隋,而“随世变”即下句“启新风”的铺垫,继“上官体”后,出现了改变风气的 “四杰”。王、杨、卢、骆都官小位卑而才华横溢,因此他们的诗作自然要抒胸中块垒,发抑塞之气,作不平之鸣,其“高情壮思”和“风云之气”,为歌舞升平的“上官体”所不能有。放在历史的长河里,这也是长达数百年“六代”颓靡诗风的一次突破性变化,意义重大。事实也的确如此,如王勃的《送杜少府之任蜀川》(名句“海内存知己,天涯若比邻”),杨炯的《从军行》(首联“烽火照西京,心中自不平”),卢照邻的《长安古意》(名句“寂寂寥寥扬子居,年年岁岁一床书。独有南山桂花发,飞来飞去袭人裾”),骆宾王的《在狱咏蝉》(名句“露重飞难进,风多响易沉”),都是感慨深沉、内容厚重的好诗,的确起到了变化一代诗风的作用。

六朝诗和“上官体”为何萎靡不振?“四杰”又何以能异军突起而振聋发聩?答案是“仕途坎坷腰徒折,金马玉堂迥不同”。王、杨、卢、骆正因为“仕途坎坷”,遭受许多“折腰”(典出陶渊明“安能为五斗米折腰向乡里小儿”)的痛苦,诗为心声,故作品内容充实也就感人。六朝诗人和“上官体”高高在上,整日宴会歌舞,纸醉金迷,当然只能无病呻吟,发为靡靡之音。汉朝宫廷有金马门和玉堂殿,后来成了指高官显贵的代语。

第一首开宗明义,揭示了文学的根本规律:生活阅历决定艺术作品的内容和风格。尽管对“四杰”热衷仕途而“折腰”也有微词,但主要肯定其创作开启了充实刚健的诗风,是后来唐诗大辉煌的一个起点,正如杜甫《戏为六绝句》(其二)所咏:“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。”

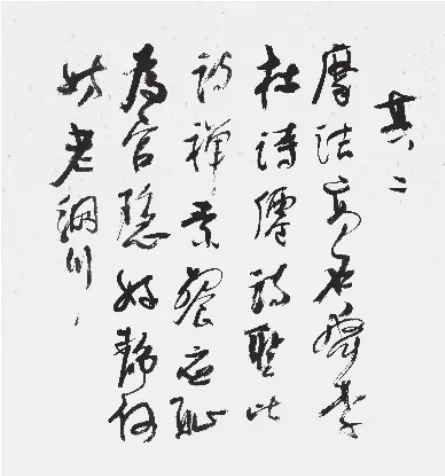

其二

摩诘高名齐李杜,

诗仙诗圣比诗禅。

素餐应耻为官隐,

好静何妨老辋川。

“四杰”之后,经沈宋(沈佺期和宋之问)、陈子昂、张若虚等,就进入了盛唐诗坛。在当时,王维是地位最高、名头最响的文坛领袖,他在诗、书、画、乐等各领域都取得了辉煌的成就,而且是山水田园诗派的领军人物。王维笃信佛教,以禅理入诗,诗境空灵含蓄,兴象玲珑,“诗中有画,画中有诗”,艺术造诣极高。后世称其为“诗佛”,与“诗仙”李白、“诗圣”杜甫鼎足而三。此即第二首“摩诘高名齐李杜,诗仙诗圣比诗禅”所本。王维字摩诘,是从印度佛教故事中著名居士维摩诘之名而来。

王维于唐玄宗开元九年考中进士,任太乐丞,因事获罪,贬济州司仓参军。此后他选择了一种亦官亦隐的生存态度,一方面不放弃仕途,另一方面在终南山构筑辋川别业,与诗友优游其中,写出了明秀静逸的《辋川集》。安史之乱中他曾身陷长安,被迫接受伪职,叛乱平定后因此入狱,由于弟弟王缙等营救,获得赦免,最后做到尚书右丞,史称王右丞。特别到了晚年,王维对公事采取应付态度,退朝后焚香诵禅,六十一岁时卒于辋川别业。

姚老秉承章门学统,宗旨是“经国”,更自矢“以勇决为行,以用世为归”,当然对王维亦官亦隐的人生态度不能赞同,故而嘲讽他“素餐应耻为官隐,好静何妨老辋川”。“素餐”即拿着俸禄不工作,光拿钱不干活的意思。

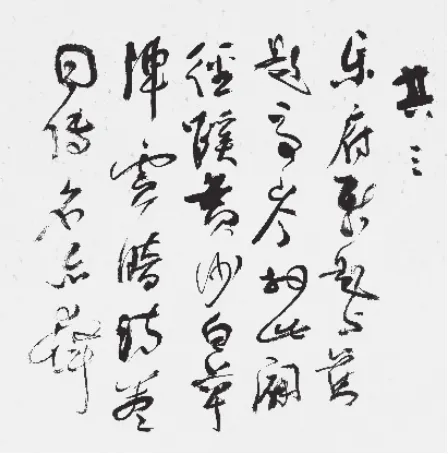

其三

乐府新题与旧题,

高岑于此辟径蹊。

黄沙白草阵云暗,

诗卷同传名亦齐。

第三首咏以高适和岑参为代表的盛唐边塞诗派。高适早年北上蓟门,漫游燕赵,企图从军立功,但仕途蹭蹬。安史之乱后从唐玄宗入蜀,拜谏议大夫,从此官运亨通,到唐代宗时做到刑部侍郎,转散骑左常侍,进封渤海县侯。

高适功名心强,狂放自负,在蓟北之行与入河西幕府期间写了不少边塞诗。这些诗都来自他的亲身体验,把边塞的见闻、思索、感受通过诗歌表达了出来,苍凉悲慨而又激昂豪放,特别是代表作《燕歌行》,奠定了他边塞大诗人的地位,被称赞为“诗多胸臆语,兼有气骨”(殷璠:《河岳英灵集》)。

岑参出身于官宦世家,但幼年丧父,家道中衰,靠自己努力考中进士,后弃官从戎,两度出塞,因而也写了许多优秀的边塞诗。岑参的边塞诗善于写感觉印象,把西北边疆大漠的雪夜、风吼、飞沙、走石等壮丽奇伟风光表现得十分生动,同时洋溢着大气磅礴的英豪气概。其代表作《走马川行奉送封大夫出师西征》和《白雪歌送武判官归京》等脍炙人口,其中“轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗”,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”等更是传诵千古的名句。

汉魏乐府中早有“出塞”的题作,以高、岑为代表的边塞诗派当然也有所继承,但更做了新的发展开拓,使这一类型作品达到了一个高峰而蔚为大观。这在文学史上颇有意义,特别是这一诗派风格健朗雄奇,边塞内容又与国家政治息息相关,颇符合姚老的情怀意向,故予以赞扬:“乐府新题与旧题,高岑于此辟径蹊。”后两句说高适和岑参都有好作品传世,是边塞诗派并驾齐驱的双子星座。攫取“黄沙”、“白草”与“阵云”这些边塞诗中常出现的意象,一方面使以议论为主的诗多一点形象感,另一方面也更强调边塞诗宏伟的诗境和昂扬的精神将传播后世,鼓舞人积极向上,值得珍惜。

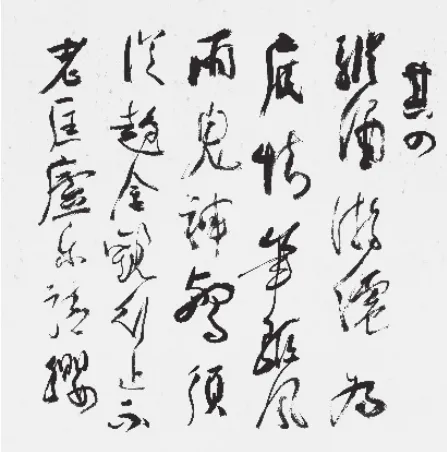

其四

纵酒游仙为底情?

笔驱风雨鬼神惊。

须从趋舍观行止,

不老匡庐乐请缨。

第四首咏李白。这位名垂千古的“诗仙”是一个不朽的传奇。陈寅恪等文史专家或怀疑他是胡人,或说他是“突厥化的中国人”。他出生于西亚,成长于四川,家资饶富,“五岁诵六甲,十岁观百家”,“十五观奇书,作赋凌相如”。由于蜀中道教氛围浓郁,李白又自幼即受道教影响,“十五游神仙,仙游未曾歇”。再大一些,更“少任侠,手刃数人”,“结发未识事,所交尽豪雄……托身白刃里,杀人红尘中”,在隐居、漫游、寻仙、任侠中度过了青少年时代。此后“仗剑去国,辞亲远游”,与故宰相的孙女结婚,“酒隐安陆,蹉跎十年”,干谒权贵,希望得到引荐, “一跃龙门,则身价十倍”,在政治上有所施展。天宝元年得到机会奉诏入京,供奉翰林,受到唐玄宗的礼遇,但只有两年多就被“赐金放还”,重新开始了漫游生涯。晚年碰上安史之乱,李白入永王幕府,慷慨从军,结果卷入唐肃宗和永王李璘争权夺利的内斗中,永王兵败后李白被长流夜郎,中途遇赦,流寓南方,闻知李光弼出征东南,又想从军报国,半道病还,逝世于当涂。

李白的诗歌是他传奇人生的写照,更是其个性与境遇相碰撞而绽放的奇异的文学花朵。浪漫落拓的生涯、大起大落的遭遇、狂放不羁的思想、豪宕自信的感情、纵横恣肆的文笔、磅礴淋漓的气概,催化产生了众多不朽的诗篇,无论乐府歌行还是古风绝句,都达到了空前绝后的高峰。《蜀道难》《将进酒》《行路难》等都是脍炙人口的佳作,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,“长安一相见,呼我谪仙人”,“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月”等名句更可谓世代传颂。杜甫对李白佩服得五体投地,由衷地赞美他“白也诗无敌”,“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”,“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠,天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”。

但李白精神的核心究竟是什么?李白诗歌的文化遗产中何者最堪珍贵?具有不同人生价值观的读者会有不同的认同取舍。作为“有学问的革命家”章太炎的传人,姚老更看重李白的,是他在国家危殆时刻舍身赴难、急流勇进的思想精神意态。尽管李白参加永王幕府的举动其实不乏政治上的幼稚,李白也不一定真正具有“试借君王玉马鞭,指挥戎虏坐琼筵”的政治军事长才,但这种爱国救国的精神却是极其可贵的。所以姚老在这首咏李白的绝句中认为,李白“纵酒游仙”的豪迈、笔参造化的诗歌创作,其实都是他报国不成之政治情怀的曲折体现。这从他最终的“趋舍”——追求什么、舍弃什么看得最清楚,李白不是从修道养生的庐山上走下来,而投奔永王幕府去参加挽救国家危亡的战斗吗?这才是最值得后人景仰继承的精神遗产呀。以古人的标准,李白当时的年龄已算老年,但这里却说“不老匡庐乐请缨”,这“不老”是指精神不老,报效国家的雄心壮志不老,一个“乐”字,境界全出。“请缨”即要求接受战斗任务,指参加永王幕府。此种措辞,其实也反映了姚老自己的心声。姚老青年时期参加过两个月抗日游击队,此后一生关心国家社会,在各种工作中尽诚竭节,对李白内在真正的渴望和激情可谓心有戚戚焉。

其五

能与黎民共苦辛,

岂徒诗史见淳真。

致君尧舜诚空想,

笔下风雷万古新。

第五首咏杜甫。杜甫比李白小十一岁,生活在唐王朝由盛转衰的转折时期,乃晋朝名将杜预之后,祖父是初唐著名诗人杜审言,奉儒守素是家风,所以杜甫从小就受到忠君爱国仁民体物的思想熏陶。杜甫的青年时代尚属盛唐,也有过南北漫游、裘马轻狂的生活。二十四岁赴洛阳,举进士不第,在漫游中结识李白,结下千古传颂的友谊。杜甫在长安参加过一次考试,却是奸相李林甫的骗局,落第后干谒求进徒劳无功,落拓长安十载。这种经历使杜甫体察到了民间的疾苦,社会的隐情,更加强了“致君尧舜上,再使风俗淳”的抱负情怀。安史之乱起,杜甫身陷贼军,历尽艰辛而逃脱,奔赴凤翔肃宗行在,被任为左拾遗,后因疏救房琯被贬为华州司功参军。最后弃官漂泊于西南,穷困而死。

杜甫被后世尊为“诗圣”,他的诗歌则是“诗史”,其人其诗都浸透着深厚的人间情怀,体现了悲天悯人、爱国爱民的精神,而在诗歌艺术上也是千锤百炼,“上薄风骚,下该沈宋,古傍苏李,气吞曹刘,掩颜谢之孤高,杂徐庾之流丽,尽得古人之体势,而兼今人之所独专矣”(元稹:《唐故检校工部员外郎杜君墓系铭并序》)。无论在思想上或艺术上,杜甫都是盛唐诗歌的集大成者,他的诗是中国古代诗歌史上空前绝后的美学高峰。“三吏”、“三别”,《兵车行》,《丽人行》,《羌村三首》,《赠卫八处士》,《秋兴八首》……不朽名作多多;“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心”,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,“读书破万卷,下笔如有神”……佳句代代传诵。

对于这样一位诗人,以入世为旨归的姚老当然非常认同。“能与黎民共苦辛,岂徒诗史见淳真。”杜甫的诗歌不是不带感情的“客观”的“史”,而是“诗史”,也就是用感情浇灌出来的含泪带血的“史”——那才体现了诗人家国情怀的“淳真”,也就是与国家共患难与百姓共甘苦的一腔衷情苦心。虽然杜甫的政治理想带有空想性质,没有实现也不可能实现,但他通过诗篇传达出的始终寄情于国家、社稷、人民的仁者之心,却像风雷一样永远震响,撼动、鼓舞着中华民族的灵魂和精神,万古常新。显然,姚老强调的重点仍然是思想而不是艺术,认为杜诗对民族思想意识的影响最值得关注。

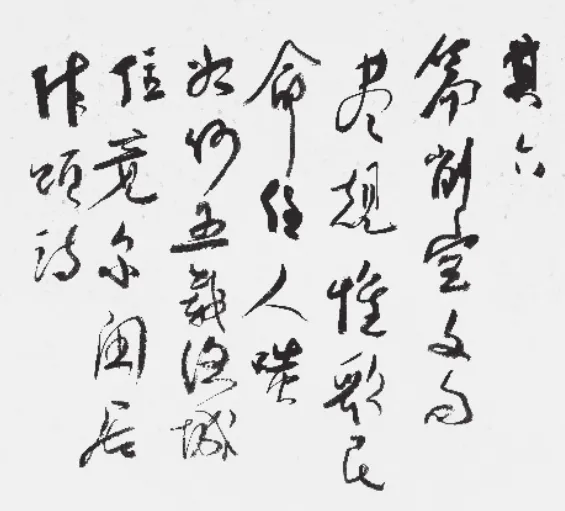

其六

篇削空文句尽规,

惟歌民命任人嗤。

如何五载洛城住,

竟尔闲居作颂诗。

第六首咏白居易。白居易是中唐诗人中的翘楚,与元稹并称“元白”。他二十八岁进士及第,一生仕途有黜有升,而在早年担任左拾遗、充翰林学士那段时期,政治热情最高,直面社会矛盾,“有阙必规,有违必谏”,指陈时政,揭露朝政弊端,这种情怀在文学创作上则结晶为《秦中吟》和《新乐府》等大量讽喻诗,“唯歌生民病,愿得天子知”(《寄唐生》)。此时白居易的创作指导思想十分明确,《新乐府序》中说:“总而言之,为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作也。”后来在与元稹的通信中回顾早年创作,概括为“文章合为时而著,歌诗合为事而作”(《与元九书》)的经典名言。

这就是“篇削空文句尽规,惟歌民命任人嗤”。脱离国计民生而吟风弄月之作,是“空文”,“规”即规箴,当然是“为时”“为事”的宗旨了。“削”与“惟”是两个关键字,说那时白居易篇篇都写关注“民命”的讽喻诗,不写无病呻吟的“空文”。作品锋芒毕露,得罪了宦官等权贵,遭到嘲弄讽刺,但他不管不顾,此即“任人嗤”。

后来经过一些挫折,白居易改变了生活态度,政治热情减退,所谓“直道速我尤,诡遇非吾志。胸中十年内,消尽浩然气”(《适意二首》之二)。反映在创作上,则写了大量的“闲适诗”,其中不乏歌功颂德之作。特别是到了晚年,以刑部尚书致仕,闲居东都洛阳,自号“醉吟先生”、“香山居士”,到七十五岁逝世,长达五年。

这就是“如何五载洛城住,竟尔闲居作颂诗”。白居易自我表白:“仆志在兼济,行在独善,奉而始终之则为道,言而发明之则为诗。谓之讽喻诗,兼济之志也;谓之闲适诗,独善之义也。”(《与元九书》)孟子有 “穷则独善其身,达则兼善天下”的说法,后世嫌两个“善”字重复,演变为“独善”和“兼济”。今人又造出“儒道互补”的术语,意思差不多,都是说国家社会责任与个人情趣爱好的矛盾和统一。对白居易这样划分自己的人生阶段和相应的诗歌创作,姚老则予以微词点评,遗憾他没有始终把关切民间疾苦和献身社会改良放在第一位。这自然又和姚老自己的人生信念有关。

其实,白居易能在诗歌方面与李白、杜甫并肩,主要得力于他创作了《长恨歌》和《琵琶行》两首思想、艺术都十分杰出的长篇古风。当年我报考姚老的研究生,为了考试能出奇制胜,预先针对每个文学史专题都做了一首古体诗,每答完一题即附诗一首。写白居易的那首是:“若无长恨琵琶行,李杜岂容兄弟称?童媪能吟新乐府,指摘时政见衷情。”