《庄子》之“情”浅析

2011-10-11王春晓首都师范大学文学院北京100089

⊙王春晓[首都师范大学文学院, 北京 100089]

《庄子》之“情”浅析

⊙王春晓[首都师范大学文学院, 北京 100089]

《庄子》是中国古代最为重要的经典之一。作为道家人生论的重要范畴,“情”之一字的字义与内涵的厘定,有着极为重要的意义。通过对“情”字在《庄子》内、外、杂篇中出现的频率的统计,可以清晰地把握其应用的前后变化与发展;对“无情”、“安情”、“任情”、“反情”等观念的分析,也可使我们对庄子哲学的超越精神的理解更加深刻。

《庄子》“情” 超越精神

作为先秦时期重要的学术著作,《庄子》一书中蕴含着深邃超拔的哲学思想,对后世哲学和文学的发展起到了广泛而深远的影响。在庄周及其后学所构建的思想体系中,人生论是其中较为重要的组成部分。在这种人生论的表述过程中,我们可以发现“无情”、“安情、任情”是其较为常用的思想表述方式,而“情”之一字的字义的厘定与内涵的挖掘,对于准确理解与把握《庄子》的人生哲学也有着重要意义。

一、《庄子》中“情”的分布及字义①

(一)《庄子》中“情”字的分布状况

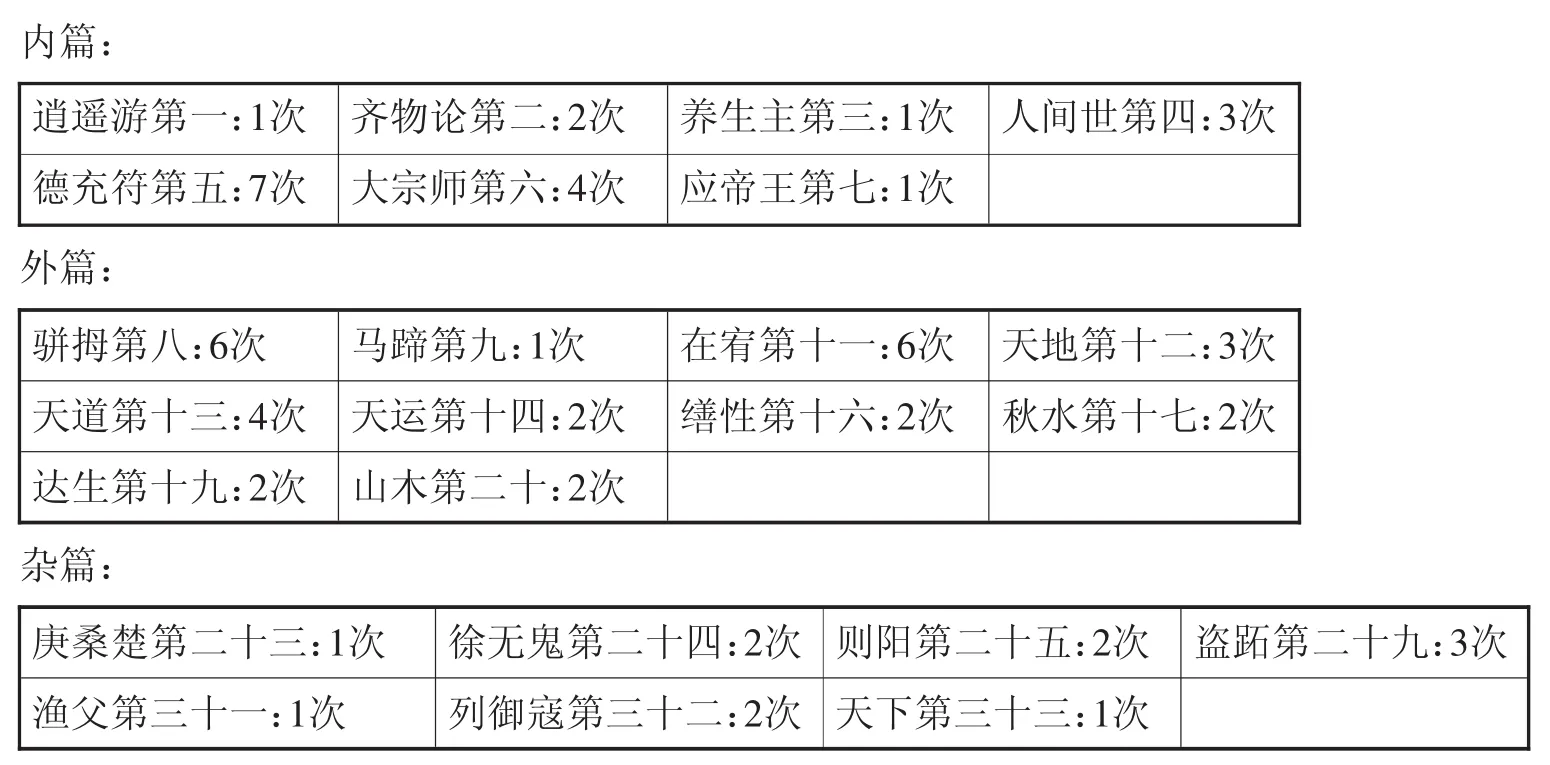

在《庄子》中,“情”字共出现了61次,远高于此前的先秦诸家的著述,可以说是上古学术遗存中较早系统使用“情”这一概念的著作。此书“内篇”7篇中,“情”共出现19次,“外、杂篇”26篇中,共出现了42次。具体分布情况如下:

从上面的表格可以较清晰地看出,在《庄子》书中“情”字的出现频率和分布状况。“情”在“内篇”与“外、杂篇”的出现在频次上来看较为平衡,并无太大的差别。但倘与先秦其他诸家相较,则庄子及其后学在“情”字的使用上是较为集中和系统的。据不完全统计,“情”在《周易》中并没有出现过,《尚书》中出现过1次,《老子》中出现1次,《论语》中出现了2次,《孟子》中出现了4次;而在较晚成书的《荀子》中则有“情”字110余次。由此亦不难看出,《庄子》在先秦“情”概念渐趋明确过程中的承启作用。

(二)《庄子》中“情”字的字义

虽然在《庄子》一书中“情”字的分布状况较为均衡,但细绎其含义便会发现在内篇与外杂篇中,“情”字的意义并不完全一致。先辈研究者多将“情”字之义训为“情实”②,但在理解内篇“德充符”中的“无情”与“外、杂篇”中的“安其性命之情”或“任其性命之情”的“情”时,仍存在较大分歧。《庄子》内篇中,“情”共出现19次,多义指“情实”并常与“信”并举或与“形”对举,如“逍遥游”篇之“不近人情”、“齐物论”篇之“有情而无形”、“大宗师”篇的“有情有信”等等。在“德充符”一章中,“情”字出现最频繁,字义也最复杂。此章中虽尚未明确“情”字之义,但在阐释“无情”时以为“吾所谓无情者,言人之不以好恶内伤其身,常因自然而不益生也”,此“人之情”似指泥于个人好恶而悖离了道的本性,与后来“情绪、情感”的意义有着某种相通之处。

《乐记》中曾有“人生而静,天之性也;感于物而动,性之欲也”③的说法,但在《庄子》内篇中并未言及“性”。“德充符”及“大宗师”中提到“无人之情”与“物之大情”时,虽有区分“人情”、“物情”与“物之大情”的倾向,但是以“感于物而动之欲”定义内篇“人之情”的内涵,仍有商榷余地。《庄子》“外篇”与“杂篇”中,庄周后学延续并深化了“情”字的运用。除了“情实”一义之外,较为值得关注的还有“性命之情”这一庄学人生论核心概念的提出,和“性”“情”并举情况的出现。“性命之情”的用法在最先出现于“外篇·骈拇”,合外杂篇观之,“性命之情”共出现了9次:“骈拇”3次,“在宥”章中有4次、“天运”中1次,“徐无鬼”中1次。仔细研读这些章节并联系“内篇”中“人情”与“物情”对举的状况,可以发现“性命之情”的“情”字字义与“物之大情”的“道情”颇为相似,都是指与“道”同一的某种现实属性存在。“物情”的类似说法在“外、杂篇”中仍然存在并占有相当的分量,如“在宥”中的“乱天之经,逆物之情,玄天弗成”④等等。另外一个颇为引人关注的现象在于“性”这一范畴的出现。列于外篇第一的“骈拇”是《庄子》中论“性”的第一篇,也是“性”最集中的一篇。据笔者的粗略统计,“性”在内篇中并没有出现,但在“外、杂篇”中出现87次,远超过了其中“情”的42次使用频率。在“性”出现之后,“情”的地位明显地出现了相当程度的下降,在某些情况下具有了次生于“性”的具体情感的代指。

中国古代较早的“性”“情”之辨,除《乐记》之外,王充《论衡·本性篇》也曾提及西汉刘向的说法:“刘子政曰:‘性,生而然者也,在于身而不发。情,接于物而然者也,出形于外”⑤;东汉许慎在《说文解字》中结合阴阳学说以为:“情,人之阴气有欲者,从心青声。性,人之阳气性善者,从心生声。”⑥《庄子·杂篇·庚桑楚》曾对“性”进行过较为明确的界定:“性者,生之质也;性之动,谓之为;为之伪,谓之失”⑦,唐代成玄英以为此处“质,本也。自然之性者,是禀生之本也”⑧。“情”,特别是“人之情”意义,在外杂篇中变得更加具体。《外篇·天道》中有“世人以形色名声为足以得彼之情”⑨一说,《杂篇·盗跖》中对“人之情”的描述则更加详实与具体:“今吾告子以人之情:目欲视色,耳欲听声,口欲察味,志气欲盈。”⑩此外,《杂篇·渔父》也有“理好恶之情,和喜怒之节”⑪的说法。此三篇中的“情”更多地带有“欲”的意味,而在《庄子》末篇“天下”中,庄周后学在评价宋、尹学派时说:“以禁攻寝兵为外,以情欲寡浅为内”⑫,更是直接将“情”与“欲”相勾连。值得关注的还有,“情性”、“性情”的说法在“外、杂篇”中也分别出现了两次,但“性”、“情”在意义上并没有做特别区分,概指人生而具有的、自然而然的朴素特质。

通过上面对“情”字在《庄子》一书中的字义的分析,我们可以发现“情”字的字义在庄周及其后学那里既有着共同点,如“情实”,也有着各自的区分。“内篇”中尽管区分了“人情”与“物情”,但具体内涵尚存在诸多模糊之处。而“外、杂篇”在引入了“性”这一重要范畴之后,提出了“性命之情”这一新的概念,不仅对“内篇”的“物之大情”有所延续,并将此“情”的范围进一步细化为符合“性”与“命”之特质的“道”的体现,同时将“情”与“性”进行了区分,出现了将“情”与人类的物质、精神诉求相联系的倾向,甚至直接与“欲”相联系,体现了“情”的历时性发展上的新倾向。

二、《庄子》之“情”的哲学内涵

人生问题是哲学研究的基本命题之一,在庄周及其后学所构建的哲学体系中,人生论亦是重要的组成部分。在道家“安命”与“逍遥”为主的人生论的形成与发展过程中,“情”的诠释与辨析起到了关键的作用,《庄子》“无心无情”的人生态度与“安情”、“任情”、“复情”的超越精神想望,也对后世有着深远的影响。

(一)“无情”与“安命”和“逍遥”

张岱年先生在其《中国哲学大纲》认为:“庄子讲无情。……庄子主张‘有人之形,无人之情。’”⑬也就是说,在庄子看来,“理想的人格是有人形而无人情,有人形故与人同类,无人情则是超脱于是非”⑭。在“德充符”,庄子对其“无情”的人生观念进行了界定:“吾所谓无情者,言人之不以好恶内伤其身,常因自然而不益生”⑮,而他如此主张的目的则在于“有人之形,故群于人,无人之情,故是非不得于身”⑯,并进一步指出“眇乎小哉,所以属于人也!乎大哉,独成其天”⑰,认为好恶一类的情感会为人招惹是非,唯有顺应自然而然的天道、明哲保身、颐养精神,做到“安时而处顺,哀乐不能入也”⑱才能够达到“悬解”般真正解脱的伟大境界。刘笑敢先生在《庄子哲学及其演变》中亦提及:“庄子哲学以安命论为起点,以逍遥论为归宿,从安命论转向逍遥论的关键也在于无心无情。”⑲在庄子“无情”观念的阐述过程中,我们可以清晰地感受到庄子哲学由“安命”向“逍遥”的脉络走向,但是在这一过程之中,“无情”的作用与地位则是值得我们加以思索的问题之一。“德充符”篇对“无情”的定义,更多地体现为一种目的。但是倘将视角拉开就会发现,在庄子“安命论”的内部,“无情”又被视作某种手段。也就是说“,无情”乃为体用合一。

在庄子的哲学体系中,“命”往往体现为一种无意志、无目的的客观必然性,甚至是某些看似偶然的必然性,而“知其不可奈何而安之若命”⑳则被庄子视为“至德”反复强调,但如何方可“安命”呢?《庄子·人间世》:

仲尼曰:“天下有大戒二,其一命也,其一义也。子之爱亲,命也,不可解于心。臣之事君,义也,无适而非君也,无所逃于天地之间,是之谓大戒。是以夫事其亲者,不择地而安之,孝之至也。夫事其君者,不择事而安之,忠之盛也。自事其心者,哀乐不易施乎前。知其不可奈何而安之若命,德之至也。为人臣子者,固有所不得已。行事之情而忘其身,何暇至于悦生而恶死。”㉑

庄子以子之爱亲作为“命”的个例,并认为在面对此类无可逃避的必然时,只要懂得调养心性,“行事之情”并顺应自然,就可以忘记自身的荣辱哀乐,而养心之法则在于“不以好恶内伤其身,常因自然而不益生”㉒的“无情”。继在“德充符”中提出了“无情”以对有好恶、试图益生的“人之情”进行否定之后,庄子又在“大宗师”中提出了“物之情”与“恒物之大情”的观念:

死生,命也,其有夜旦之常,天也。人之有所不得与,皆物之情也。……夫藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣!然而夜半有力者负之而走,昧者不知也。藏小大有宜,犹有所。若夫藏天下于天下而不得所,是恒物之大情也。㉓

庄子指出死生、昼夜的这些变化都是人所无法干预的“物之情”,是此非彼不如不分彼此而同乎大道;益生的行为也会益死,与其有为而徒劳,不如“藏天下于天下”,无为反倒无所失去。庄子还进一步指明,效法主宰一切的大道,“无情”就可以得到“逍遥”:

特犯人之形而犹喜之。若人之形者,万化而未始有极也,其为乐可胜计邪!故圣人将游于物之所不得而皆存。善夭善老,善始善终,人犹效之,而况万物之所系,而一化之所待乎!㉔

在如何修道方面,庄子则提出了“心斋”、“坐忘”等方式方法,但其根本仍是要做到无好恶、等生死、顺应自然。

综合上述,“无情”不仅是“安命”的基础,也是达到“逍遥”境界的途路。“安命”与“逍遥”的区别则在于:“安命”强调安顺于既定境遇,“逍遥”则意味着最高程度的精神自由与愉悦。“庄子之逍遥游的实现是一个纵向的追求和提升的过程,是从顺应、到超越、到终极超越之体验的过程。安于既定境遇和实现逍遥是两个层次、两个阶段的不同,是条件和目标的不同”㉕,但是无论是“安命”还是“逍遥”,其必由之路都是“无情”。

(二)“安情”、“任情”与“反情”

庄周后学在《庄子》“外、杂篇”中对庄子“安命”与“逍遥”的人生哲学进行了新的拓展与诠释,其中“性命之情”的提出以及“安其性命之情”、“任其性命之情”、“反其性情”等观念尤其受到后世的关注。“性命之情”最早见于“外篇·骈拇”:

彼正正者,不失其性命之情……今世之仁人,蒿目而忧世之患;不仁之人,决性命之情而饕贵富。……

……吾所谓臧者,非所谓仁义之谓也,臧于其德而已矣;吾所谓臧者,非所谓仁义之谓也,任其性命之情而已矣;吾所谓聪者,非谓其闻彼也,自闻而已矣;吾所谓明者,非谓其见彼也,自见而已矣。㉖

庄周后学指出真正的大德并非通常意义上的“仁义”,而是“不失其性命之情”,也就是不人为破坏自然所赐予的生命内蕴;不是“决其性命之情而饕贵富”而是要“自适其适”。

在《庄子》“外、杂篇”中,“安其性命之情”或“任其性命之情”的说法也屡次出现,但“安情”往往与纷乱的社会现实相联系,“任情”则相对侧重于对“自适其适”的超越境界的追求。庄周及其后学所处的时代,是中国历史上社会最为离乱的时期之一。面对三代以下统治者以仁义扰动天下,以赏罚为能事,驱动民力,搜刮民财的现实状况,道家学派针锋相对地提出了“在宥天下”的施政主张:

闻在宥天下,不闻治天下也。在之也者,恐天下之淫其性也;宥之也者,恐天下之迁其德也。天下不淫其性,不迁其德,有治天下者哉?㉗

庄周后学认为,“三皇五帝之治天下,名曰治之,而乱莫甚焉”㉘,真正的统治之道乃在于“无为”:

故君子不得已而临莅天下,莫若无为。无为也而后安其性命之情。故贵以身于为天下,则可以托天下;爱以身于为天下,则可以寄天下。故君子苟能无解其五藏,无擢其聪明;尸居而龙见,渊默而雷声,神动而天随,从容无为而万物炊累焉。㉙

这种“无为”而“在宥”天下的观念在“外篇·天地”中被进一步地细化为“官施而不失其宜,拔举而不失其能,毕见其情事而行其所为,言自为而天下化。手挠顾指,四方之民莫不俱至”㉚的“圣治”的政治方略与愿景。或可认为,在“安其性命之情”的层面上,庄周后学之“安”,与庄子“知其无可奈何而安之若命”的“安”有了很大的区别,其对“无为”的诠释也更回倾于老子君人南面之术的维度,并使之成为了庄学“政治论”的重要部分。

与“安其性命之情”的社会性旨归不同的是,恰如“骈拇”所示,“任其性命之情”与后来的“反其性情”,更多地体现了庄周后学对个体精神状态的内向性关注,并延续了“内篇”中对于超越性精神境界的追求。“骈拇”篇以“自闻”、“自见”、“自得”、“自适”的“自事其心”为标准界定了“任其性命之情”,但究竟如何方可“任其性命之情”,“达生”给出了“达生之情者,不务生之所无以为;达命之情者,不务知之所无奈何”㉛的答案。即是说,通晓生命至理者不强求无可奈何、无能为力的结果,而要做到这样则需要“弃事”、“遗生”,因为“弃事则形不劳,遗生则精不亏。夫形全精复,与天为一。天地者,万物之父母也。合则成体,散则成始。形精不亏,是谓能移。精而又精,反以相天”㉜。抛却世事,“忘乎物,忘乎天,其名为忘己。忘己之人,是之谓入于天”㉝。忘己,就会达到与天地合一,“听之不闻其声,视之不见其形,充满天地,苞裹六极”㉞,进入无言而心悦的逍遥境界。然而与这美好的理想景况相对应的现实却是世人久已“丧己于物,失性于俗”㉟,成为所谓的“倒置之民”。针对“丧己于物”,庄周后学提出“形莫若缘,情莫若率”,认为“缘则不离,率则不劳。不离不劳,则不求文以待形;不求文以待形;固不待物”㊱。与万物和顺便可以相混同而无区别,性情率真也就无需劳费心机,进而不必对自己的外表或行为进行修饰,也就不会丧己于物,这也就是所谓的“物物而不物于物”㊲。

对于“失性于俗”,《庄子》外、杂篇还提出了“反其性情而复其初”㊳的构想,并在《庄子·杂篇·庚桑楚》中,借由南荣学道的过程,展示了反其情性的方法以及复其性情之后所能达到的两重修为境界。

老子曰:“卫生之经,能抱一乎!能勿失乎!能无卜筮而知吉凶乎!能止乎!能已乎!能舍诸人而求诸己乎!能然乎!能侗然乎!能儿子乎!儿子终日嗥而嗌不嗄,和之至也;终日握而手不,共其德也;终日视而目不,偏不在外也。行不知所之,居不知所为,与物委蛇,而同其波。是卫生之经已。”南荣曰:“然则是至人之德已乎?”曰:“非也。是乃所谓冰解冻释者,能乎?夫至人者,相与交食乎地而交乐乎天,不以人物利害相撄,不相与为怪,不相与为谋,不相与为事,然而往,侗然而来。是谓卫生之经已。”曰:“然则是至乎?”曰:“未也。吾固告汝曰:‘能儿子乎!’儿子动不知所为,行不知所之,身若槁木之枝而心若死灰。若是者,祸亦不至,福亦不来。祸福无有,恶有人灾也!”㊴

在庄周后学看来,如同婴儿一般无知无为并保有天真的本性,便可以在乱世之中远离灾祸,也就达到了“天地篇”所谓的“德人”境界。但这仍不是修道的最高境界,真正要反其性情则需要不受尘世利害的扰动,不相互指责、谋算、勾结,生活、游乐都顺应自然天地,这样一来方可以达到“致命尽情,天地乐而万事销亡,万物复情”㊵的“混冥”状态。倘若对应“内篇”中的“安命”与“逍遥”,我们大致可以认为:“德人”所处的是“安命”之境,而“神人”的“混冥”状态则是真正达到了“天地与我并生,而万物与我为一”㊶的真正逍遥。

① 本文数据统计《庄子》据清郭庆藩《庄子集释》,中华书局,1961年;《易经》据《周易正义》,中华书局,1957年;《尚书》据《尚书正义》,中华书局,1957年;《老子》据魏王弼注《老子》,北京:中华书局,1998年;《论语》、《孟子》据宋朱熹《四书章句集注》,中华书局,1983年;《荀子》据清王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》,中华书局1988年版。

② (晋)郭象注、(唐)成玄英疏:《南华真经注疏》,中华书局1998年版,第86页。

③ 潜苗金:《礼记译注》,浙江古籍出版社2007年版,第456页。

④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞

㉟㊱㊲㊳ ㊴㊵㊶ (清)郭庆 藩:《庄子 集 释》,中 华书 局 1961年版,第389页,第810页,第811页,第488-489页,第1000页,第1031页,第1084页,第221页,第217页,第217页,第128页,第155页,第155页,第221页,第241-243页,第244页,第317-327页,第364页,第527页,第369页,第440页,第630页,第632页,第428页,第507页,第558页,第686页,第668页,第552页,第785-790页,第443页,第79页。

⑤ (汉)王充撰,陈蒲清点校:《论衡》,岳麓书社2006年版,第39页。

⑥ (汉)许慎撰,(宋)徐铉校定:《说文解字》,中华书局1963年版,第217页。

⑬ 张岱年:《中国哲学大纲》,三联书店2005年版,第427页。

⑭⑲ 刘笑敢:《庄子哲学及其演变》,中国社会科学出版社1988年版,第159页。

㉕ 刘笑敢:《从超越逍遥到足性逍遥之转化》,《中国哲学史》2006年第3期。

作 者:王春晓,首都师范大学文学院博士在读,研究方向:中国古代文学。

编 辑:杜碧媛 E-mail:dubiyuan@163.com