蛛网膜下腔-硬膜外联合阻滞麻醉用于分娩镇痛55例临床分析

2011-08-01裘丽玉杨晓丽

裘丽玉 杨晓丽

(浙江省青田县人民医院,浙江青田323900)

分娩过程中阵发性宫缩的剧烈疼痛谓之产痛。长时间的产程疼痛将严重影响产妇的情绪,消耗体力,并可能因宫缩乏力引起产程延长,造成胎儿宫内窘迫等,将不利于顺产。如何为产妇提供安全舒适的、至少是能够耐受的镇痛方法,使产妇能够忍受疼痛顺利分娩,受到医学界的广泛关注[1]。我院将分娩镇痛纳入临床研究,镇痛方式采用蛛网膜下腔-硬膜外联合阻滞的麻醉,观察该方式的镇痛效果及临床综合反应,现将临床研究的结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将我院产科自然临产并进入活跃期,胎儿宫内情况良好,经骨盆鉴定可经阴道分娩的足月妊娠、头位、单胎自然临产、具有阴道试产指征、无其他合并症的初产妇纳入研究。将符合条件的研究对象进行奇、偶分组法分为对照组和镇痛组。2008年10月~2009年5月共收集到110例研究对象,每组研究病例55例。所有试验对象经统计均符合正态分布,比较两组产妇年龄、孕周差异均无显著性(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般情况比较(χ±s)

1.2 方法

镇痛组产妇在产程进入活跃期后,查宫口开大到3~4cm时,实施分娩麻醉镇痛。操作:于L2-3间隙插管,蛛网膜下腔一次注入罗哌卡因2~3mg+芬太尼10~15μg,半小时后接自控硬膜外镇痛泵于硬膜外导管上注药,首剂:0.2%罗哌卡因+芬太尼20μg,4mL,后维持4mL/h,如镇痛效果不佳可硬膜外追加0.2%罗哌卡因5~7mL,检查宫口近开全时停止给药。对照组产程中无任何镇痛措施,其他相同处理。

1.3 临床观察指标对比及记录

1.3.1 常规监测 整个产程连续监测产妇的血压、心率、呼吸、脉搏及血氧饱和度和胎心变化,两组情况只记录异常。

1.3.2 镇痛效果 采用感觉模糊评分法(VAS)进行评定,评分标准:将疼痛设定为0~10分区间,0分:无痛;3分以下:有轻微的疼痛,患者能忍受;4~6分:患者疼痛并影响睡眠,尚能忍受;7~10分:患者有渐强烈的疼痛,疼痛难忍。由产妇根据疼痛感受自己打分。疼痛评分时机设定:镇痛前及镇痛后5min、30min、60min、90min各评定1次。

1.3.3 运动神经阻滞程度 用以判断麻醉镇痛对运动阻滞情况的影响,采用Bromage Scale[2]评分。评分标准如下:无运动阻滞,6分;抬腿持续10s,5分;能克服自重抬腿,4分;能屈髋关节,3分;能屈膝关节,2分;仅能屈踝关节,1分。

1.3.4 产程及分娩 记录第一产程、活跃期、第二产程、第三产程时间,期间记录手转胎头、催产素使用、产钳助产、剖宫产情况、记录产生胎窘等。

1.3.5 产后出血情况 记录两组顺产妇产后2h内出血量。

1.3.6 新生儿健康状况比较 采用Apgar评分方式分别记录两组婴儿出生后1min和5min的评分情况。

1.3.7 并发症 如低血压、头晕、胸闷、心率异常、下肢麻木、尿潴留等。

1.4 统计学处理

统计资料采用SPSS10.0统计软件处理,计量资料用t检验,计数资料用χ2检验。

2 结果

2.1 常规监测结果

所有监测指标均属于正常范围,无异常记录。表明镇痛组与对照组一样,对产妇产妇的血压、心率、呼吸、脉搏及血氧饱和度和胎心无影响。

2.2 镇痛效果

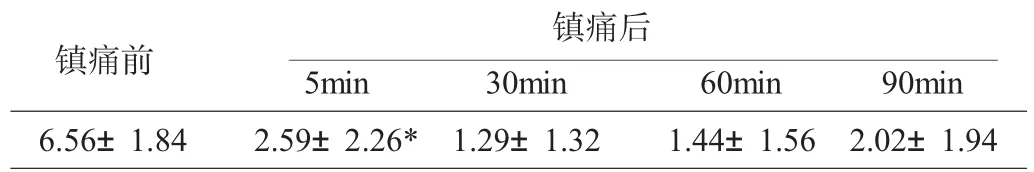

见表2。镇痛前后VAS疼痛评分比较,分数越低代表疼痛越小,这个主要比较镇痛后疼痛分数会不会降低。通过表2发现镇痛前分数为(6.56±1.84),镇痛后 5min分数为(2.59±2.26),镇痛后5~90min分数下降不明显,说明镇痛时间在镇痛持续5min即可。比较方式,主要是镇痛前(6.56±1.84)与镇痛后5min(2.59±2.26)比较有显著性差异。镇痛前(6.56±1.84)与镇痛后30min(1.29±1.32)比较也有显著性差异。镇痛组镇痛效果显著,起效快,给药后5min VAS评分与给药前相比明显下降,存在极显著性差异(P<0.01),此后 30min、60min、90minVAS 评分均维持在1~2分。

表2 镇痛前后VAS疼痛评分比较(χ±s)

2.3 镇痛组运动阻滞情况

镇痛组所有病例的Bromage Scale评分均为6分,说明采取镇痛措施对运动无阻滞现象。

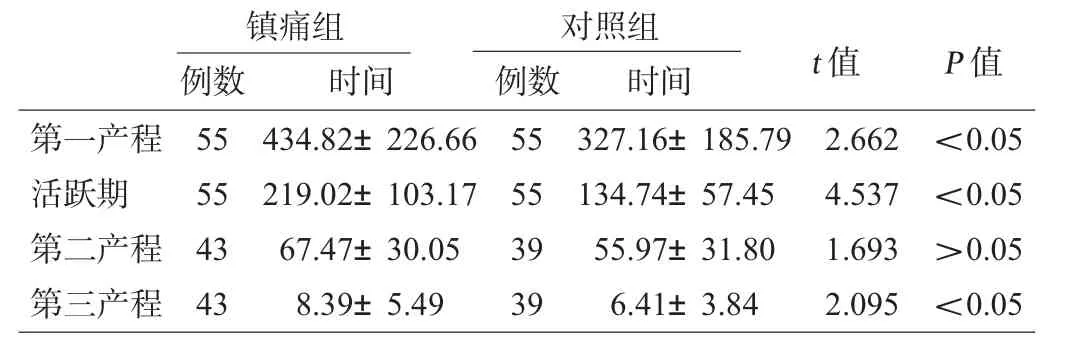

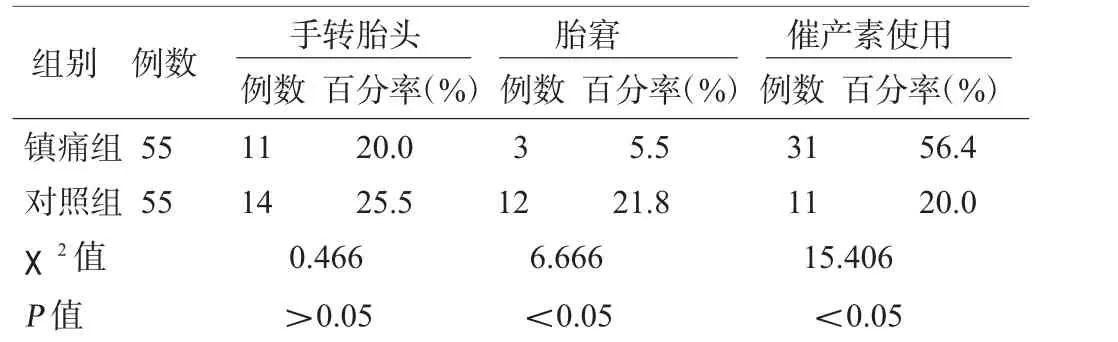

2.4 产程情况

两组数据对比,没有显著性差异的项目有:第二产程两组比较无显著性差异(P>0.05);两组手转胎头发生率比较无显著性差异(P>0.05)。在产程中有显著性差异的项目有:镇痛组的第一产程及活跃期、第三产程与对照组相比明显延长,存在显著性差异(P<0.05);镇痛组胎窘发生率明显低于对照组,存在显著性差异(P<0.05);镇痛组催产素使用率明显高于对照组,存在显著性差异(P<0.05)。见表 3、4。

表3 两组产程比较(min,χ±s)

表4 两组产程中其他情况比较

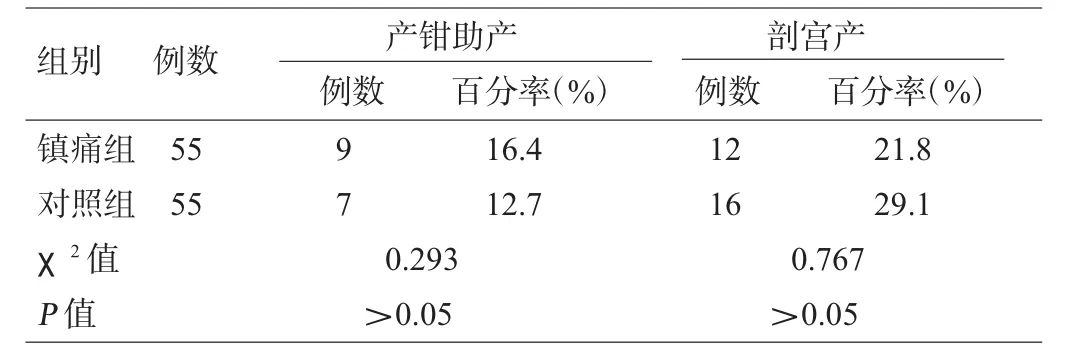

2.5 分娩方式

两组产钳助产及剖宫产发生率比较无显著性差异(P>0.05)。见表 5。

表5 两组分娩方式比较

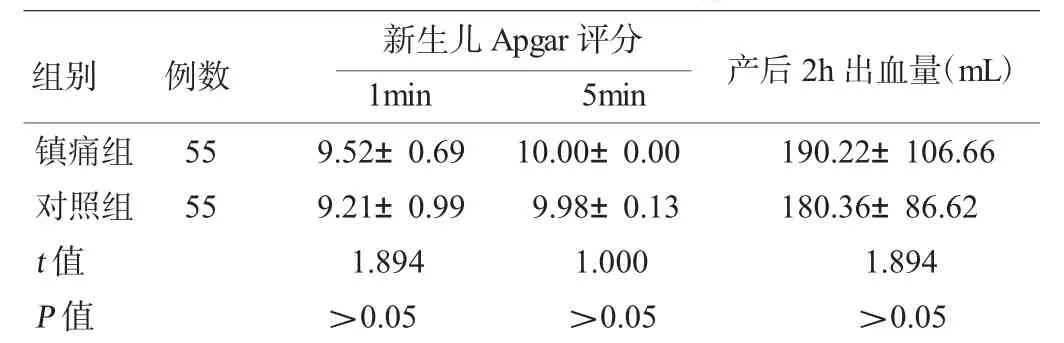

2.6 产后2h出血量

镇痛组产后出血量与对照组相比无显著性差异(P>0.05)。见表6。

2.7 婴儿出生健康评价

两组胎儿娩出后按Apgar评分1min及5min的数据比较无显著性差异(P>0.05)。见表6。

2.8 并发症

镇痛组发生产后尿潴留2例,占3.6%,对照组未发生,两组比较无显著性差异(P>0.05);两组均无一例发生低血压、头晕、胸闷、心律异常、下肢麻木等不适。

表6 两组母儿预后比较(χ±s)

通过以上结果分析,镇痛组与对照组比较,两组在常规项目监测方面无明显差别;镇痛组产妇的疼痛指数均小于3,说明镇痛效果明显,镇痛组未出现运动阻滞。与对照组比较,镇痛组在第二产程时间、产程助产、剖宫产率、产后2h出血量、新生儿健康评价指标和并发症等方面无显著差异,可以得出蛛网膜下腔-硬膜外联合阻滞麻醉镇痛效果好,对产科质量无影响。

临床观察指标中,镇痛组的第一产程及活跃期、第三产程与对照组相比明显延长,存在显著性差异(P<0.05);镇痛组胎窘发生率明显低于对照组,存在显著性差异(P<0.05);镇痛组催产素使用率明显高于对照组,存在显著性差异(P<0.05);另外镇痛组中出现了2例尿潴留,而对照组没有出现,这些情况需要进一步的分析讨论。

3 讨论

无痛分娩已成为目前临床研究的热点[3],分娩镇痛在产科中的应用和质量的提高一直为产科医师及孕妇所关注[4]。采取蛛网膜下腔-硬膜外联合阻滞麻醉用于分娩镇痛的分娩方式在与未采取镇痛措施的对照组的比较中发现:

镇痛组产妇的疼痛缓解十分明显,实施镇痛后VAS疼痛评分在3分以内。但镇痛组的第一产程及活跃期、第三产程与对照组相比明显延长,且存在显著性差异,提示在镇痛组中,由于麻醉的作用对宫缩有一定的影响,医护人员应加强第三产程的护理。

镇痛组胎窘发生率明显低于对照组,存在显著性差异,分析认为采用镇痛分娩可减少机体释放儿茶酚胺,减轻分娩中的应激反应,稳定产妇情绪,增加分娩顺应性,从而降低因惧怕产痛而造成的难产率[3]。

镇痛组催产素使用率明显高于对照组,存在显著性差异。产程中使用催产素的比例高,说明在产生良好的镇痛效果的同时,麻醉药物对宫缩的影响是肯定的。镇痛组的缩宫素使用率明显高于对照组,可能因为应用分娩镇痛可能导致宫缩乏力,腹肌、膈肌、肛提肌等盆底肌肉的收缩力下降,而使枕位异常、产程停滞的发生率和缩宫素的使用率增加。提示我们在产程中应注意宫缩的强度与频度,及时处理宫缩乏力。由于镇痛对宫缩的影响,使用本技术时,对于原发或继发宫缩乏力的产妇要权衡利弊,谨慎使用分娩镇痛,防止难产的发生。

综上所述,分娩镇痛不增加剖宫产和阴道助产几率,对母婴均较为安全,可以使产妇尽量舒适地度过分娩这一人生的重要时刻,尤其对于那些产痛剧烈或痛域较低的产妇,值得推广。

[1]曲元,吴新民,赵国立,等.规范化分娩镇痛的可行性[J].中华麻醉学杂志,2003,23(4):268-271.

[2]Bromage PR.Epidural analgesia[M].Philadelphia:WB saunders,1978:144.

[3]邹冬玲,刘琴湘,邵兵,等.可活动分娩镇痛临床研究[J].现代医院,2004,4(9):17-19.

[4]李华凤,扬沛.产科麻醉的循证评价[J].实用妇产科杂志,2004,20(1):5-6.