沂蒙山区土地利用格局变化与经济社会发展的典范对应分析

2011-06-21王友胜刘霞姚孝友邢先双张振国张光灿李欢单桂梅

王友胜,刘霞†,姚孝友,邢先双,张振国,张光灿,李欢,单桂梅

(1.山东农业大学林学院,山东省土壤侵蚀与生态修复重点实验室,泰山森林生态定位站,271018,山东泰安;2.水利部淮河水利委员会水土保持处,233001,安徽蚌埠;3.山东省水文水资源勘测局,250014,济南)

沂蒙山区土地利用格局变化与经济社会发展的典范对应分析

王友胜1,刘霞1†,姚孝友2,邢先双3,张振国1,张光灿1,李欢1,单桂梅1

(1.山东农业大学林学院,山东省土壤侵蚀与生态修复重点实验室,泰山森林生态定位站,271018,山东泰安;2.水利部淮河水利委员会水土保持处,233001,安徽蚌埠;3.山东省水文水资源勘测局,250014,济南)

为明确沂蒙山区土地利用变化的驱动因素,改善区域人地关系,运用约束性排序分析方法,对沂蒙山区26个县(市、区)的土地利用在经济社会发展约束条件下的格局变化进行典范对应分析。结果表明:1997—2007年10年来,沂蒙山区土地利用格局变化存在明显的区域分异现象,经济社会的发展和人口的增加是沂蒙山区土地利用格局变化的主要驱动力;罗庄区、日照市辖区和枣庄市中区等县(市、区)以建设用地的快速增加为主要特征,区域经济发展水平对其土地利用变化驱动作用明显;沂源县、五莲县和莒南县等县(市、区)以耕地的萎缩和林地的扩展为主要特征,农产业的开发对于区域土地利用格局变化具有较强的驱动作用;蒙阴县、宁阳县等县(市、区)以未利用土地、草地的减少和水域的增加为主要特征,人口的增加驱动土地利用格局变化的贡献较大。

土地利用变化;驱动力;典范对应分析;沂蒙山区

土地利用/土地覆被变化(LUCC)是全球环境变化的主要组成部分和重要原因之一,是自然与人文因素密切交叉结合的过程。LUCC不仅带来地表景观结构的巨大变化,而且影响景观的物质循环和能量流动,对区域生物多样性和重要生态过程影响深刻[1-4]。近年来,许多学者针对LUCC及其驱动力开展了大量的研究[5-7],在分析LUCC与其影响因素的定量关系时,大多都是采用相关分析、回归分析等方法,大都是基于变量之间的线性关系来探讨的[8],考虑到变量间的交互作用,尤其是当变量数目较多时,线性分析的局限性就很突出。典范对应分析(Canonical Correspondence Analysis,CCA)方法是基于单峰模型的非线性排序方法,它将样方排序与对象排序对应分析,在排序的过程中结合多个环境因子,把样方、对象与环境因子的排序结果表示在同一排序图上,可以直观地分析样方之间、对象之间及样方与对象之间的关系。目前,国内外学者将CCA排序分析法主要用于研究生物种群—生境、土壤—环境因子之间的关系[9-12]中,将CCA应用于土地利用格局变化及其驱动机制方面的研究少有报道[13-14]。笔者尝试性地采用典范对应分析法,通过研究经济社会发展约束条件下的土地利用格局变化及其相关关系,分析沂蒙山区近年来土地利用格局变化及其驱动力,以期为沂蒙山区土地资源合理规划、利用和管理提供依据。

1 研究区概况

沂蒙山区地处淮河流域东北部,E 116°34'~119°37',N 34°26'~36°19',见图 1。主要包括临沂、枣庄、济宁、日照、淄博、泰安6个地级市26个县(市、区),总面积3万km2。属暖温带季风气候,降水充足,干燥度小,相对湿润。多年平均气温12℃ ~14℃,多年平均降水量830 mm,汛期平均降水量为592 mm[15]。该区地势总体上由西北向东南倾斜,西高东低,东西两侧隆起,中间低陷。境内山地、丘陵众多,地貌类型齐全是该区最独特的自然地理特征。在构造上属鲁中南断块隆起区,区内断块构造发育明显,东部是沂沭断裂构造带,西部是鲁西断裂隆起区。地表岩性以花岗岩、片麻岩为主,土壤主要为棕壤、褐土和潮土,地带性植被为暖温带落叶阔叶林。人口密度为642人/km2,人均耕地0.09 hm2。

图1 沂蒙山区地理位置图Fig.1 Geographical position of Yimeng Mountainous area

2 研究方法

典范对应分析方法是在基于非线性对应分析(CA)的基础上发展而来的,是在每一轮样方值——物种值的加权平均叠代运算后,用样方环境因子值与样方排序值作一次多元线性回归,用回归系数与环境因子原始值进行计算,得出的排序轴代表环境因子的一种线性组合。该方法被称为环境约束条件下的典范对应分析[14,16]。

将沂蒙山区的26个县级行政单位作为样本,把耕地、林地、草地、建设用地、水域和未利用土地6种不同土地利用类型作为植被数据矩阵,根据科学性、综合性和资料可获取性等原则,从沂蒙山区26个县(市、区)的经济社会统计数据中了选取28个经济社会指标作为环境数据矩阵。然后分别对1997—2007年10年间6种土地利用类型面积变化和对应时间的28个经济社会统计指标变化值求绝对值并作标准化处理。基于国际通用分析软件Canoco 4.5和作图软件CanoDraw 4.5分析土地利用变化与经济社会因子之间的相关性,并绘制出双序图。

3 结果与分析

3.1 土地利用格局变化分析

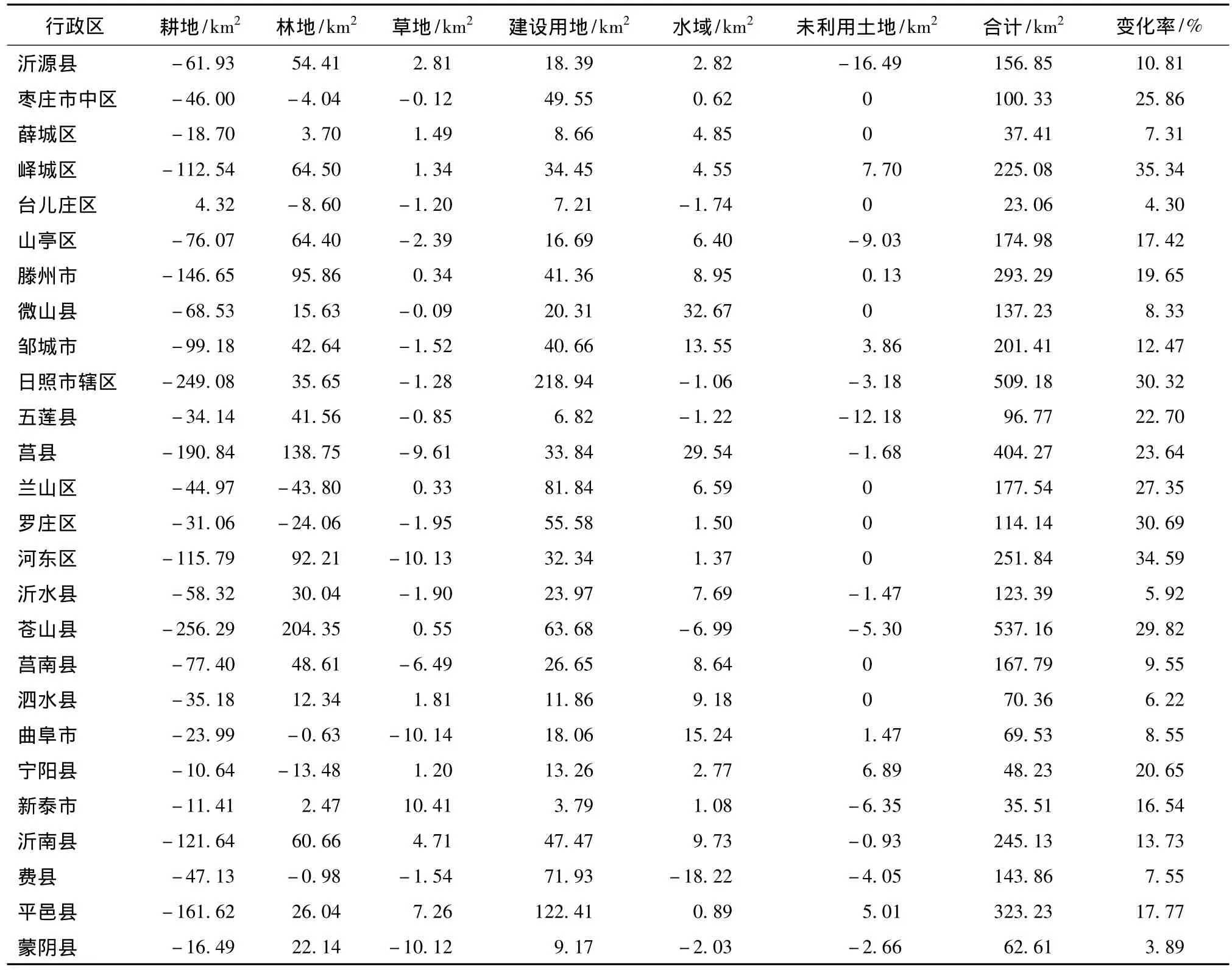

表1为1997—2007年沂蒙山区不同土地利用类型面积变化情况。可以看出:1997—2007年10年间,沂蒙山区的土地利用变化存在一定的空间分异现象,土地利用变化整体表现为“3缩3扩”,即耕地、草地和未利用土地呈现出萎缩现象,林地、建设用地和水域面积呈扩展现象;从土地利用变化率来看,峄城区变化率最高,为35.34%,蒙阴县变化率最小,为3.89%;在不同土地利用变化类型中,耕地以苍山县和日照市辖区2县面积变化较多,分别减少256.29和249.08 km2;林地的变化苍山县最大,面积增加了204.35 km2,虽然沂蒙山区林地面积整体上有所扩展,但仍有7个县区出现了不同程度的减少;从整个沂蒙山区来看,草地面积整体减少,局部地区有所增加;建设用地面积在26个县区均有不同程度的增加,以日照市辖区和平邑县增加面积最多,均超过120.00 km2;水域面积的变化微山县和莒县最多,二县增加的面积均大于29.00 km2;未利用土地面积的变化整体呈现减少的趋势,以沂源县和五莲县减少最大,减少面积分别为16.49和12.18 km2。

表1 1997—2007年沂蒙山区不同土地利用类型面积变化情况Tab.1 Area changes of different land-use types from 1997 to 2007 in Yimeng Mountainous area

1997—2007年的10年间,在人类的开发利用活动中,土地利用类型间发生了转换,部分林地和草地被开垦为耕地,而建设用地面积的增加多是以牺牲耕地和林地为代价。强烈的人为干扰下,部分耕地退化为农业生产困难的未利用土地,这对区域经济社会的发展产生了不利影响。据统计[17-18],2007年沂蒙山区的26个县(市、区)基本都受到不同程度的洪涝灾害影响,农作物受灾面积达30.49万hm2,因旱灾、洪涝灾、风雹灾等原因导致的农作物绝收面积41.22 hm2,水土流失面积达94.15万hm2,这可能与土地利用结构的变化导致的生态退化有一定的关系。

3.2 经济社会因子与排序轴之间的相关性分析

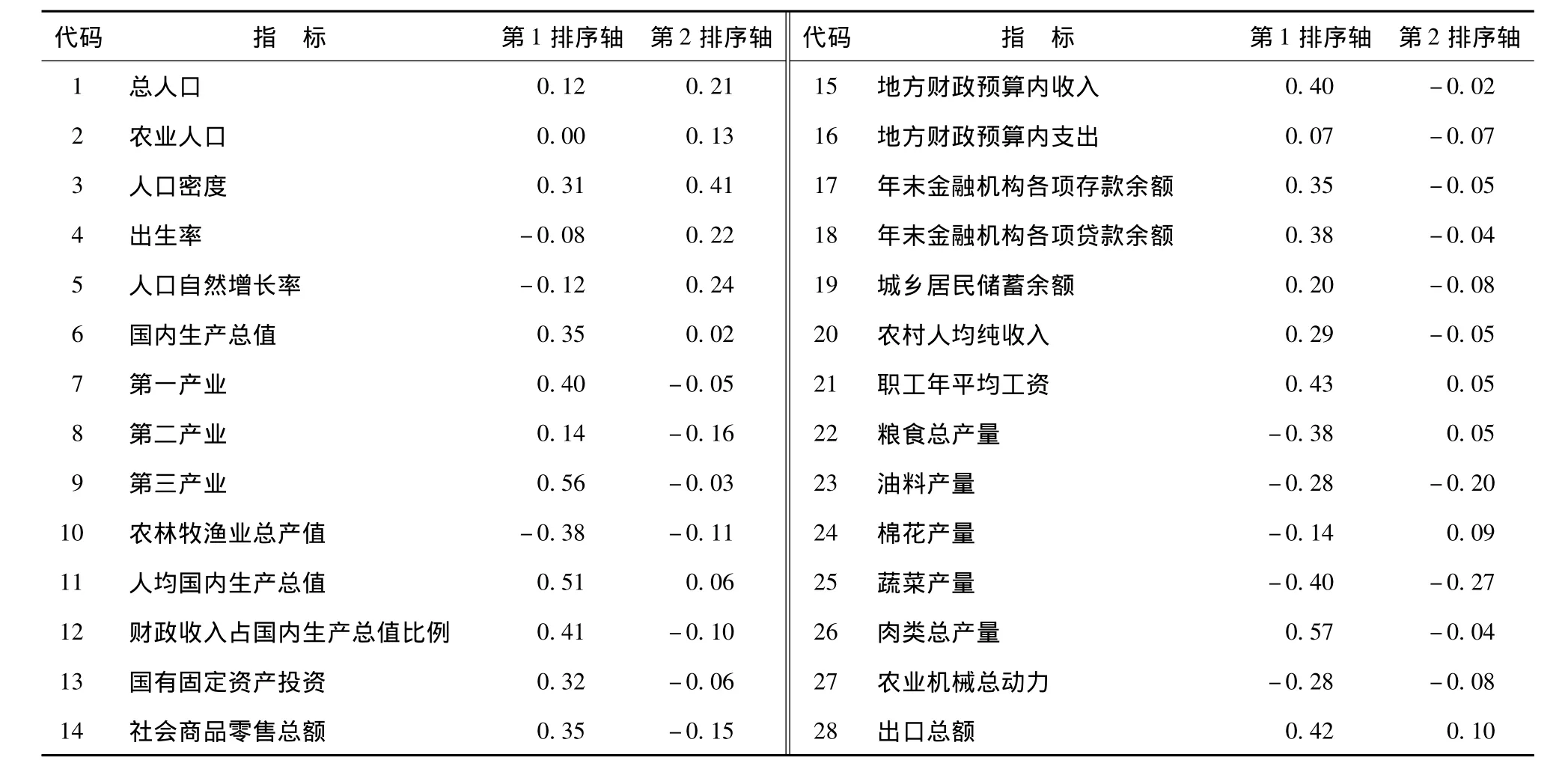

表2为经济社会统计指标与排序轴之间的相关性。CCA结果表明,排序轴与土地利用变化和经济社会发展变化之间具有较大的相关性,第1、第2排序轴集中了全部排序轴所反映的相关关系的大部分信息,累计比例分别为40.9%和65.7%,可以判定,典范对应分析结果能较好地解释土地利用变化与经济社会因子之间的关系。由表2还可以看出:肉类总产量、第三产业、人均国内生产总值、职工年平均工资、出口总额、财政收入占国内生产总值比例、农林牧渔业总产值、地方财政预算内收入各项指标与第1排序轴相关性较大并成正相关,而蔬菜产量、第一产业、粮食总产量、农业机械总动力、油料产量、出生率、棉花产量各项指标与第1排序轴呈负相关;第2排序轴主要与人口密度、出生率、总人口、农业人口呈正相关关系。因此,可以将第1排序轴看作区域经济发展轴,把第2排序轴看作是人口增长轴,以更好地解释双序图。

表2 经济社会统计指标与排序轴之间的相关性Tab.2 Correlations between social-economic indices and the axes

3.3 典范对应分析排序结果

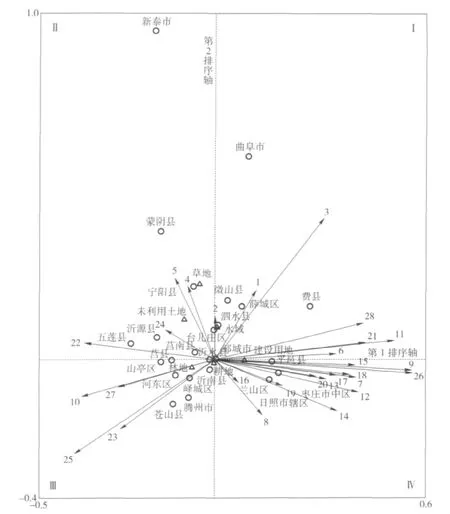

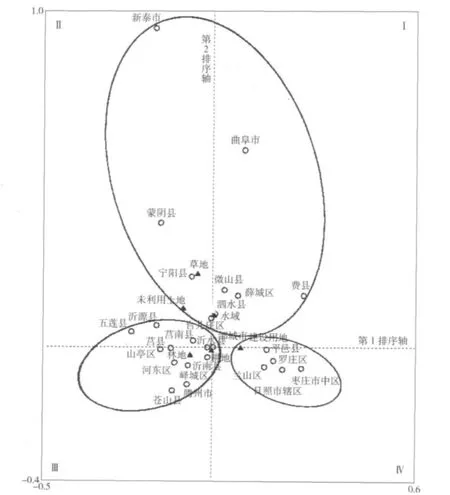

典范对应分析的排序结果以二维平面图的形式直观地展示了26个县(市、区)主要土地利用变化类型和经济社会因子之间的对应关系(图2)。双序图中的圆点代表沂蒙山区26个县(市、区),圆点间距离的长短表示不同土地利用变化类型的相似性;三角点表示沂蒙山区6种土地利用类型,三角点间距离的大小表示不同土地利用变化类型间的相似性;带有箭头的线段表示经济社会指标的变化,箭头方向表示经济社会指标变化的趋势,长度表示土地利用类型的变化与经济社会指标变化间相关关系的大小,箭头连线与排序轴的夹角表示该影响因子变化与排序轴间相关性的大小,箭头之间夹角代表2种经济社会影响因子间的相关关系[19],箭头前数字表示经济社会变化因子代码(表2)。排序图反映了土地利用变化类型、26个县级行政单位和经济社会指标变化梯度上的相对位置与关系。

图2 沂蒙山区26个县(市、区)土地利用变化与经济社会因子双序图Fig.2 CCA order figure of the land-use types and social-economic indices of 26 counties in Yimeng Mountainous area

3.3.1 土地利用类型变化排序结果分析 图3为沂蒙山区26个县(市、区)土地利用类型变化分组图。可以看出,沂蒙山区土地利用类型变化排序在第1、第2排序轴平面上的结果可以分为3组,即水域、草地和未利用土地为一组,位于排序图的第Ⅰ、Ⅱ象限的排序轴附近,耕地和林地为一组,位于第Ⅱ、Ⅲ象限的排序轴附近,建设用地为一组,位于第Ⅰ、Ⅳ象限的排序轴附近。

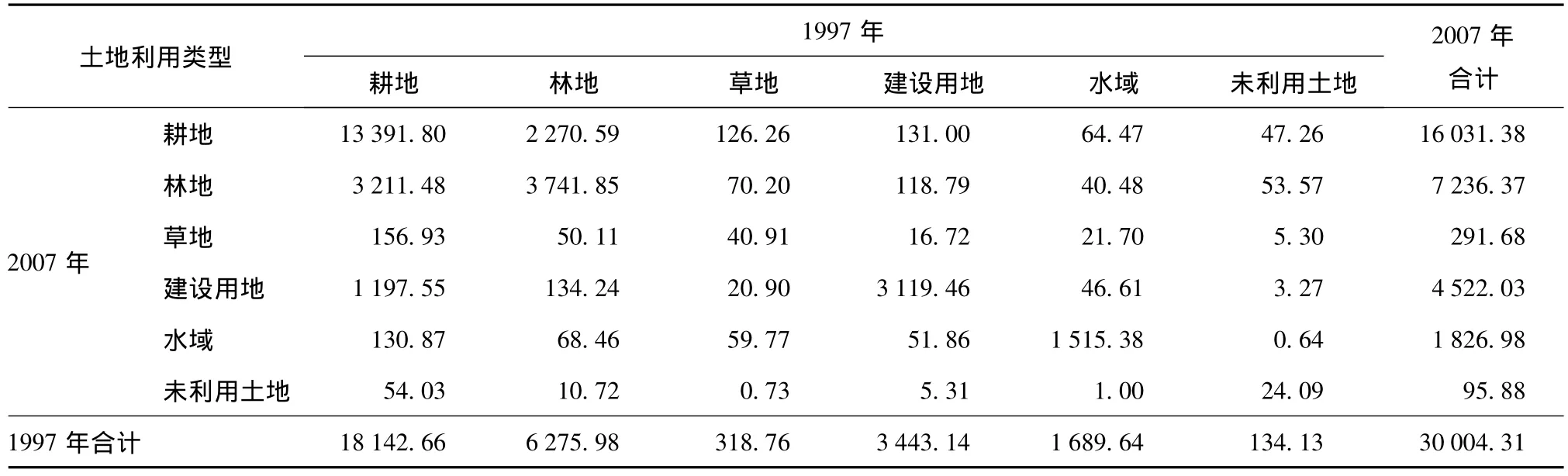

由排序图和类型间的分组结果可以看出,林地的扩展和耕地的萎缩间相关性最大。可知,沂蒙山区在1997—2007年10年间的造林成果是显著的,同时,耕地资源的流失也不容忽视。从沂蒙山区土地利用类型转移矩阵表(表3)可知,1997—2007年10年间耕地转化为林地的面积共计3 211.48 km2,为耕地面积的17.70%,这与近年来植树造林密不可分;相比来说,林地转化为耕地的面积只有2 270.59 km2,但转化幅度却高达36.18%,远高于耕地转为林地的比例,这主要与近年来木材价格、耕地种植效益和国家耕地种植补贴政策有关。受金融危机的影响,木材出口减少、国内木材价格的低谷状态及耕地种植效益的增加,大面积的林木被砍伐,林地被开垦为耕地,大规模的林木采伐势必对区域土地利用格局产生影响。此外,建设用地面积增加和耕地、林地面积的减少相关性也较大。经济社会的发展,建设用地的面积必然扩展,这部分土地大部分来自于城乡过渡地带种植粮食作物的耕地和林地,大面积的耕地和林地被陆续变更为开发区或工矿企业用地,土地利用格局也因此发生了变化,这在一定程度上加剧了区域人地矛盾。

3.3.2 26个县(市、区)排序结果分析 从图3可以看出,沂蒙山区不同土地利用类型的变化存在较为明显的空间分异现象,结合图2和各县的实际状况,将26个县(市、区)划分为3组,位于第Ⅰ、Ⅱ象限排序轴附近的蒙阴县、宁阳县、新泰市、曲阜市、微山县、薛城区、泗水县、费县、台儿庄区为一组,位于第Ⅱ、Ⅲ象限排序轴附近的沂源县、五莲县、莒南县、莒县、山亭区、沂水县、邹城市、河东区、峄城区、沂南县、滕州市、苍山县为一组,兰山区、日照市辖区、枣庄市中区、平邑县、罗庄区为一组,位于Ⅰ、Ⅳ象限排序轴附近。

表3 1997—2007年沂蒙山区土地利用类型转移矩阵Tab.3 Land use type of transfer matrix table from 1997 to 2007 in Yimeng Mountainous area km2

图3 沂蒙山区26个县(市、区)土地利用变化分组图Fig.3 CCA order figure of the land-usechange of 26 counties in Yimeng mountainous area

位于第Ⅰ、Ⅱ象限排序轴附近的蒙阴县、宁阳县、新泰市、曲阜市、微山县、薛城区、泗水县、费县、台儿庄区的土地利用变化较为一致,并与草地、未利用土地和水域的变化相关性较大,主要表现为未利用土地、草地整体减少,水域增加。草地的减少以新曲阜市最明显,减幅72.14%;水域的增加以微山县较突出,涨幅1.98%;未利用土地的减少以新泰市变化最大,减幅2.96%。这3种土地利用类型间的转移变化主要与其所处的特殊地理位置、地貌环境和人为干扰活动有关。地处沂蒙山区的边缘地带,是山区向平原过渡的缓冲区域,地理位置的特殊性和人口增长、资源需求的巨大压力,以及频繁的人为干扰活动,越来越多的草地、未利用土地被开垦。水域面积的变化与降水量和水利工程的建设有关,以水域变幅最大的微山县为例,微山县水域面积占该县总面积的64.86%,1997年年降水量467.3 mm,2007年年降水量1 035.5 mm,降水量的增加和新建水利设施蓄水的增加,使得水域面积扩展。

沂源县、五莲县、莒南县、莒县、山亭区、沂水县、邹城市、河东区、峄城区、沂南县、滕州市、苍山县位于CCA排序第Ⅱ、Ⅲ象限的排序轴附近,其土地利用类型的变化具有相对的一致性,主要表现为耕地的萎缩和林地的扩展。林地的扩展与10年间植树造林关系密切。耕地的减少一方面与发生在土肥条件较差、地面坡度较陡、远离居民点的远山坡脚和坡腰地带的退耕有关,另一方面,也与地形平缓地和近居民点平坦地带建设用地的增加密不可分。

兰山区、日照市辖区、枣庄市中区、罗庄区、平邑县位于Ⅰ、Ⅳ象限的排序轴附近,土地利用变化类型较为一致,建设用地变化较为显著,表明这5个城市扩展很快,尤其是罗庄区,10年间建设用地涨幅达14.94%。1997—2007年这10年是研究区建设用地大幅增加的10年,也是我国“开发区热、房地产热”开始的10年,大量的开发建设活动使城市向外延伸了,但同时也造成了城市周边肥沃土地的流失,耕地面积也因此经历了一个大幅度减少的过程。

3.3.3 经济社会统计指标变化相关分析 各经济社会指标对于不同地区不同土地利用类型变化的驱动作用是不同的,根据双序图上各经济社会因子变化方向的不同,可将其分为3组:一组是人口因素,主要包括总人口、农业人口、出生率、人口自然增长率和人口密度,位于第Ⅰ、Ⅱ象限的第2排序轴附近;二组是农产业因素,包括农林牧渔业总产值、粮食总产量、油料产量、蔬菜产量、棉花产量、农业机械总动力,位于第Ⅱ、Ⅲ象限的第1排序轴左侧;三组是经济发展因素,包括国内生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、人均国内生产总值、财政收入占国内生产总值比例、国有固定资产投资、社会商品零售总额、地方财政预算内收入、地方财政预算内支出、年末金融机构各项存款余额、年末金融机构各项贷款余额、城乡居民储蓄余额、农村人均纯收入、职工年平均工资、肉类总产量、出口总额等因素,位于第Ⅰ、Ⅳ象限的第1排序轴右侧。各因子在排序轴上的相应投影可看作驱动作用的大小。

第1排序轴可以看作是经济发展的方向,按照距离第1排序轴的远近,从图2可以看出,出生率和人口自然增长率与经济发展方向反相关,即人口增长的越快,经济发展越缓慢,但人口总数与区域经济发展状况正相关,即在一定限度范围内,人口总数越多,就越能为经济的发展贡献更多的力量。同时可以看到,出生率和人口自然增长率与农产业发展是呈正相关的,可以说人口增长的速度越快,农产业的发展也会越快,但人口总数是跟谷物、棉花、粮油等农产业反相关的,即总人口越多,谷物、棉花、粮油等农产业的发展是越慢的,说明人口的增长与农产业的发展是不相协调的。人口的增加需要更多的资源来支撑,资源需求的增加也会在一定程度上加大对环境本身的压力,而人类赖以生存的资源环境承载力、土地生产力是有限的,沂蒙山区本底自然环境就比较脆弱,过多的不合理的人为干扰活动,最终只会导致粮食产量的降低和生存环境的恶化。根据山东省农村统计年鉴[17]和遥感解译的耕地数据发现,1997年,沂水县人均耕地面积0.047 3 hm2,粮食产量52.45 t,经过10年的发展,2007年人均耕地面积减为0.044 6 hm2,年粮食产量也减少了11.36 t。

兰山区、日照市辖区、枣庄市中区等这些原来有一定发展基础的地区,区域经济的发展对于土地利用格局的变化驱动作用明显:在区域经济发展状况的诸因子中,第三产业、人均国内生产总值、肉类总产量、出口总额、财政收入占国内生产总值比例、职工年平均工资、第二产业等因子贡献较大,这些地区在保持其经济发展优势的同时,也应该加强对于农产业的扶持力度,以促进农业基础产业的发展;耕地萎缩和林地扩展显著的沂源县、五莲县、莒南县等地区,农产业的开发对于区域土地利用格局变化的驱动作用较为明显,蔬菜产量、农林牧渔业总产值、粮食总产量、油料产量、农业机械总动力等因子对于农产业的贡献较大,建议这些地区今后在做大做强农产业发展的同时,适当加强第二、三产业的发展;蒙阴县、宁阳县、微山县等人口大县,人口增长对于区域土地利用格局变化的驱动作用明显,人口密度、人口自然增长率、出生率等因子贡献较大,对于这些地区,下一步可以适当控制人口增长,进一步加强经济发展。

4 结论与讨论

1)在经济社会发展约束条件下,沂蒙山区不同行政单元内土地利用变化和经济社会发展水平呈现出一定的空间分异现象。罗庄区、日照市辖区和枣庄市中区等县(市、区)以建设用地的迅猛增加为主要特征;沂源县、五莲县和莒南县等县(市、区)以耕地的萎缩和林地的扩展为主要特征;蒙阴县、宁阳县等县(市、区)以未利用土地、草地的减少和水域的增加为主要特征。

2)CCA排序结果反映出沂蒙山区近年来建设用地大幅增加,城市化进程加快,但其增加大都是以侵占耕地和林地为代价的,林地的扩展则是耕地萎缩的结果。区域经济的发展对于兰山区、日照市辖区、枣庄市中区等这些原来有一定发展基础的地区土地利用格局变化的驱动作用明显;农产业的开发对于沂源县、五莲县、莒南县等地区土地利用格局变化的驱动作用较为明显;人口增长对于蒙阴县、宁阳县、微山县等县区域土地利用格局变化的驱动作用明显。区域经济状况的不断发展是驱动不同土地利用类型发生变化最直接的动力之一,而人口的快速增长在制约经济发展的同时,也成为影响土地利用格局发生变化的重要因素。

针对罗庄区、日照市辖区和枣庄市中区等县(市、区)建设用地扩展迅速的地区,建议今后在积极保护现有耕地资源的基础上,严格用地标准,积极引导城镇用地内部结构调整,鼓励和引导闲置土地、空闲地以及废弃地的开发利用;建议蒙阴县、宁阳县等县(市、区)适当控制人口的增长,在结合当地土地利用总体规划政策的基础上,保护好现有耕地资源,保持健康、良好的土地利用结构。只有严格控制耕地占有规模,加强土地执法工作的力度,建立和完善建设用地的审批制度,才能切实地保护耕地,实现土地资源的合理利用和保障经济社会的可持续发展。

在沂蒙山区土地利用与经济发展中,目前还存在诸如区域经济整体发展状况与农业基础产业的发展不相协调、人口与资源环境承载力越来越紧张、人地矛盾日渐加剧等问题,在今后的发展中应该得到关注。

[1]Yadav V,Malanson G.Spatially explicit historical land use land cover and soil organic carbon transformations in Southern Illinois[J].Agriculture,Ecosystems & Environment,2008,123(4):280-292

[2]秦丽杰,张郁,许红梅,等.土地利用变化的生态环境效应研究:以前郭县为例[J].地理科学,2002,22(4):508-512

[3]于兴修,杨桂山,王瑶.土地利用/覆被变化的环境效应研究进展与动向[J]. 地理科学,2004,24(5):627-634

[4]Jia B Q,Zhang Z Q,CiL J,et al.Oasis land-use dynamics and its influence on the oasis environment in Xinjiang,China[J].Journal of Arid Environments,2004,56:11-26

[5]Sozanchi K,Kaur R.Land use land cover change in National Capital Region of India:A remote sensing&GIS based two decadal spatial-temporal analyses[J].Procedia Social and Behavioral Sciences,2011,21:212-221

[6]李秀彬.中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示[J]. 自然资源学报,1999,14(4):329-333

[7]任志远,张艳芳.土地利用变化与生态安全评价[M].北京:科学出版社,2003

[8]张惠远,赵昕奕,蔡运龙,等.喀斯特山区土地利用变化的人类驱动机制研究:以贵州省为例[J].地理研究,1999,18(2):136-142

[9]Okland R H.On the variation explained by ordination and constrained ordination axes[J].Journal of Vegetation Science,1999,10:131-136

[10]张振国,焦菊英,贾燕锋,等.黄土丘陵沟壑区不同立地环境因子对植被变化的解释比例分析[J].中国水土保持科学,2010,8(2):59-67

[11]岳跃民,王克林,张伟,等.基于典范对应分析的喀斯特峰丛洼地土壤:环境关系研究[J].环境科学,2008,29(5):243-249

[12]赵欣胜,崔保山,孙涛,等.黄河三角洲潮沟湿地植被空间分布对土壤环境的响应[J].生态环境学报,2010,19(8):1855-1861

[13]贾文臣,王卷乐,杜佳,等.胶东地区主要土地利用变化类型与影响因子的关系[J].地理科学进展,2009,28(4):591-596

[14]周庆,张志明,欧晓昆,等.漫湾水电站库区土地利用变化社会经济因子的多变量分析[J].生态学报,2010,30(1):165-173

[15]王延平,刘霞,姚孝友,等.淮河流域沂蒙山区水土保持生态脆弱性的AHP分析[J].中国水土保持科学,2010,8(3):20-27

[16]索安宁.黄土高原典型区土地利用/覆被变化的生态水文演化过程研究[D].北京:北京师范大学,2006:32-33

[17]山东省统计局.山东农村统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2008

[18]姚孝友,肖幼,张旸,等.淮河流域土石山区土壤侵蚀环境特征与水土保持生态功能评价[M].南京:河海大学出版社,2009:46-51

[19]孔祥丽,王克林,陈洪松,等.广西河池地区土地利用变化与社会经济发展水平关系的典范对应分析[J].自然资源学报,2007,22(1):131-142

Canonical correspondence analysis of land-use pattern change and social-economic development in Yimeng Mountainous area

Wang Yousheng1,Liu Xia1,Yao Xiaoyou2,Xing Xianshuang3,Zhang Zhenguo1,Zhang Guangcan1,Li Huan1,Shan Guimei1

(1.Forestry College,Shandong Agricultural University,Shandong Key Laboratory of Soil Erosion and Ecological Restoration,Taishan Mountain Forest Ecosystem Research Station,271018,Tai’an,Shandong;2.Soil and Water Conservation Division of Huaihe River Commission of Water Resources Ministry,233001,Bengbu,Anhui;3.Hydrology and Water Resources Survey Bureau of Shandong Province,250014,Jinan:China)

Making clear of driving force of land-use change in Yimeng Mountainous area is the key to improve man-land relationship.In this study,the 26 counties(urban districts)of Yimeng Mountainous area were taken as examples,and the Canonical Correspondence Analysis(CCA)method was employed to study the correlation between the change of land-use and the level of the social-economic development in Yimeng Mountainous area.The results show that the changes of main land-use types had significant differences between different counties in Yimeng Mountainous area in recent 10 years.Social-economic gross and the dramatic growth of population were the dominant driving force of land-use pattern changes.In Luozhuang District,Rizhao City area and Zaozhuang City area,etc.,the socio-economic development level had great effects on land-use pattern changes,which was characterized by the fast expansion of construction land in 10 years.In Yiyuan County,Wulian County and Junan County,etc.,land use change took on the fast decrease of cultivated land and expansion of woodlands,and in this areas the development of agricultural industry could account for the driving action of land use pattern changes.In Mengyin County,Ningyang County,etc.,the land use change was characterized by the reduction of unused land and lawn,and expansion of water land,which was mainly contributed by the increment of population.The results also indicated that the CCA analysis method could be adopted for the study of land-use pattern change.

land-use change;driving force;Canonical Correspondence Analysis;Yimeng Mountainous area

2011-07-04

2011-09-01

项目名称:国家自然科学基金“沂蒙山区退耕坡地土壤结构与入渗动态及其分形学机理”(31070627);国家林业局林业公益性行业科研专项“干旱瘠薄山地植被恢复与重建关键技术研究”(201104002-6);水利部淮河水利委员会“淮河流域生态修复机理和评价指标体系研究与示范”(HWSBC-2007-001);水利部淮河水利委员会“沂蒙山国家级重点治理区水土流失遥感监测”(SBJ2011006)

王友胜(1987—),男,硕士研究生。主要研究方向:流域管理与信息技术。E-mail:wangyousheng119@163.com

†责任作者简介:刘霞(1971—),女,博士,教授。主要研究方向:水土保持生态修复和水土保持信息技术。E-mail:liuxia@sdau.edu.cn

(责任编辑:宋如华)