黄土高原铁杆蒿群落分布格局对气候的响应

2011-06-21程杰呼天明程积民

程杰,呼天明,程积民

(1.国家林业局西北林业调查规划院,710048,西安;2.西北农林科技大学动物科技学院,712100,陕西杨凌)

黄土高原铁杆蒿群落分布格局对气候的响应

程杰1,呼天明2†,程积民2

(1.国家林业局西北林业调查规划院,710048,西安;2.西北农林科技大学动物科技学院,712100,陕西杨凌)

于2000—2009年采用野外调查与定位监测相结合的方法,研究黄土高原森林草原、典型草原和荒漠草原地带铁杆蒿群落分布和生长区域范围对气候变化的响应。结果表明:受温度等影响,铁杆蒿群落的适宜生长范围由东南向西北呈明显的地带性分布,即森林草原>典型草原>荒漠草原地带,群落密度分布格局分别为12.6、8.8和4.6株/m2,生殖枝数量分别为19、14和3株/丛;受降水梯度等影响,铁杆蒿群落的水平分布范围已由森林草原地带的建群种或优势种扩展到典型草原地带,并从伴生种上升为优势种,在荒漠草原地带的沟谷及沙丘周围常呈偶见种出现,并从年降雨量500~750 mm的适宜区扩大到降雨量200 mm范围的干旱区,铁杆蒿群落分布的海拔高度已由1 900 m扩展到2 200 m范围;在全球气候变暖背景下,典型指示植物——铁杆蒿群落受区域水热环境的影响,生态幅逐渐扩大,成为森林草原和典型草原稳定的地带性植被类型。

分布密度;气候梯度;响应;黄土高原

铁杆蒿(Artemisia sacrorum)群落系暖温性旱中生半灌木植物,在我国主要分布于河北、山西、内蒙古、陕西、宁夏和甘肃的陇东一带[1-2]。黄土高原是铁杆蒿群落生长的主要地带,铁杆蒿分布范围广,抗旱力强,根系发达,是具有一定耐寒能力的稳定地带性植被[3]。铁杆蒿分布受气候影响,在森林草原地带的组成分为3种类型,即森林破坏后形成的次生类型、人工幼林林下的优势种、撂荒地演替中期的建群种,常与灌木荆条(Vitex chinensis)、酸枣(Zizyphus jujuba)、黄刺玫(Rosa xanthina)、柔毛绣线菊(Spiraea pubescens)、山桃(Prunus armeniaca)、沙棘(Hippophae rhamnoides)等组成群落,在自然状态下还常与白羊草(Bothriochloa ischaemum)、本氏针茅(Stipa bungeana)、达乌里胡枝子(Lespedeza davurica)、细叶胡枝子 (Lespedeza hedysaroides)、茭蒿(Artemisia giraldii)、艾蒿(Artemisia argyi)、山蒿(A.brachyloba)等群落形成优势背景。在典型草原地带,铁杆蒿是退化植被恢复的主要组成植物,随着恢复年限的延长,种群的个体发育能力增强,常以伴生种与本氏针茅、大针茅(Stipa grandis)、硬质早熟禾(Poa sphondylodes)、百里香(Thymus mongolicus)、星毛委陵菜(Potentilla acaulis)、冷蒿(Artemisia frigida)等中旱生和旱生多年生植物组成群落,分布在黄土丘陵区的阳坡和半阳半阴坡坡面。在荒漠草原地带,退化植被封禁恢复3年以上,铁杆蒿常以伴生种或偶见种出现,常与花棒(Hedysarum scoparium)、踏郎(Hedysarun mongolicum)、白刺 (Nitraria tangutorum)、沙葱(Allium mongolicum)等组成群落。铁杆蒿繁殖能力强、生产力高、耐各种牲畜践踏并具有再生能力等特点,是牛马驴羊秋冬季节的中等饲草,同时,密集丛生的个体呈块状覆盖地面,发达的根系成网状集中分布于土壤0~40 cm土层内,可直接防止降水对坡面的冲刷,成为良好的固土保水植物。目前,对铁杆蒿植物的研究已有许多报道[4-6],但研究内容多集中在种群分布、群落演替、水分平衡等方面,对于黄土高原地区植被恢复演替序列中铁杆蒿群落分布与气候响应关系的研究尚未见报导。

有关研究表明,近年来,黄土高原脆弱的生态环境在多年人为破坏和过渡放牧利用下,地表原生植被退化严重,物种多样性不断减少,裸露地面的反照率明显增大,气温上升,改变了地表的能量平衡[7],使地表植被、土壤的蒸腾与蒸发增加,空气湿度降低,干旱加剧,明显表现出优良禾本科,豆科及一、二年生植物减少,以蒿类为主的多年生植物成为地带性群落类型。铁杆蒿属暖温带森林草原地带成分,水平分布很难成为典型草原或荒漠草原集中连片分布的群落类型,垂直分布集中连片,适宜在海拔500 ~1 700 m 生长,最高不超过 2 300 m[8-11]。为了研究全球气候变化对铁杆蒿种群生态的影响,笔者在铁杆蒿种群分布生态适应性与生长过程定位监测研究的基础上,结合不同地带铁杆蒿的水平与垂直调查结果,分析区域气候变化对铁杆蒿种群生态幅度的影响,以期为气候变化与生物响应的研究提供参考,并对黄土高原乃至我国西部地区植被恢复与自然繁殖更新提供指导。

1 研究区概况

研究区域涉及黄土高原105个县,包括森林草原、典型草原和荒漠草原3个植被地带,海拔600~2 200 m,年平均气温6.8~11.4℃,最热月为7月,年平均温度21.3~28.7℃,≥10℃的积温2 240~3 530℃,年均降水量150~700 mm,年均潜在蒸发量1950 mm,干燥度1.21~2.9,无霜期115~206 d,土壤以原生或次生黄土及一些石灰性灰褐土为主,铁杆蒿群落常分布于阳坡或半阳半阴坡的坡中下部,在森林草原地带广泛分布于林缘和林间空地,在典型草原地带多与其他植物镶嵌分布,在荒漠草原地带常出现在水热条件较好的沟谷地段。

2 材料与方法

2.1 测定内容和方法

1)样地布设:试验于2000—2009年进行,采用GPS定位系统和点面结合的方法。定位监测点分别设在森林草原地带的陕西铜川广阳、典型草原地带的宁夏固原官厅、荒漠草原地带的内蒙古准格尔旗。面上调查点选择在山西的晋城、临汾、灵石、方山、五寨、右玉,陕西的铜川、淳化、彬县、吴起、靖边、神木、府谷,内蒙古的准格尔旗、鄂尔多斯、杭锦旗、临河,宁夏的大武口、灵武、中卫、同心、固原、彭阳,甘肃的西峰、平凉、天水、定西、白银和青海民和、湟中、大通等地。固定调查线路和测定样地,面上调查3年测定1次,时间为9月,共调查4次(2000、2003、2006、2009年)。定位监测点和面上调查点,在每一地带选取具有代表性的铁杆蒿类型样地各3块,每块样地面积均为100 m2,重复3次。在每一块样地设样方5个,每个样方面积为1 m×1 m。在铁杆蒿生长的5月中旬、7月下旬和9月中旬,随机在5个样方内选取30个典型植株,以株丛为单元测定取样[12]。

2)丛径测定:在铁杆蒿植株基部确定中心点,然后以十字型测定单株铁杆蒿的丛幅,共测定30株,取平均值作为株丛丛径[12]。

3)株丛测定:在每个植株中随机选择10个生殖枝测定其自然高度,平均值为植株生殖枝高度;然后对随机选取的30个典型植株,分别统计生殖枝数量;地上生物量测定,采用刈割法从茎基部齐地面剪下,按株称其鲜质量后,在(60±5)℃烘箱烘干至恒质量[12]。

4)地下生物量测定:在选定的样方内,将地上部刈割后,用内径为9 cm的根系取样器,按10 cm分层,取0~50 cm土层根系,将每层根系放在纱布内漂洗,剔除杂物后再将每层的根系分别装入纸袋,在(60±5)℃烘箱中烘干至恒质量[12]。

2.2 数据分析

气象数据选用就近气象站资料,试验数据采用DPS软件和Excel软件处理,数量特征间的关系均采用函数进行其规律性描述。

3 结果与分析

3.1 铁杆蒿群落对气温变化的响应

表1为铁杆蒿群落地上生物量测定结果。可以看出:铁杆蒿群落在黄土高原地区呈地带性分布,受温度的影响,从东南到西北密度和生物量差异显著,在森林草原地带,10年平均温度11.4℃,群落密度最高可达16株/m2,平均为12.6株/m2,地上和地下生物量最高分别为634.5和405.7 g/m2;典型草原地带,10年平均温度8.5℃,群落密度最高可达10株/m2,平均为8.8株/m2,地上和地下生物量最高分别为449.6和319.3 g/m2;荒漠草原地带,10年平均温度6.8℃,群落密度最高可达5.3株/m2,平均为4.2株/m2,地上和地下生物量最高分别为162.8和141.8 g/m2。从试验数据的分析结果可以看出,铁杆蒿群落适宜生长的温度范围为8.5~11.4℃,在此温度范围内可形成较高的生物量,虽然牧草品质差,但在适宜的温度下能自然更新,且生长快可覆盖地表,减少光照对地表的直接辐射,降低土壤水分的消耗,为禾本科、菊科等千粒种较轻的种子成熟后掉落地面创造了微地域生长环境,促进了物种多样性的增加。

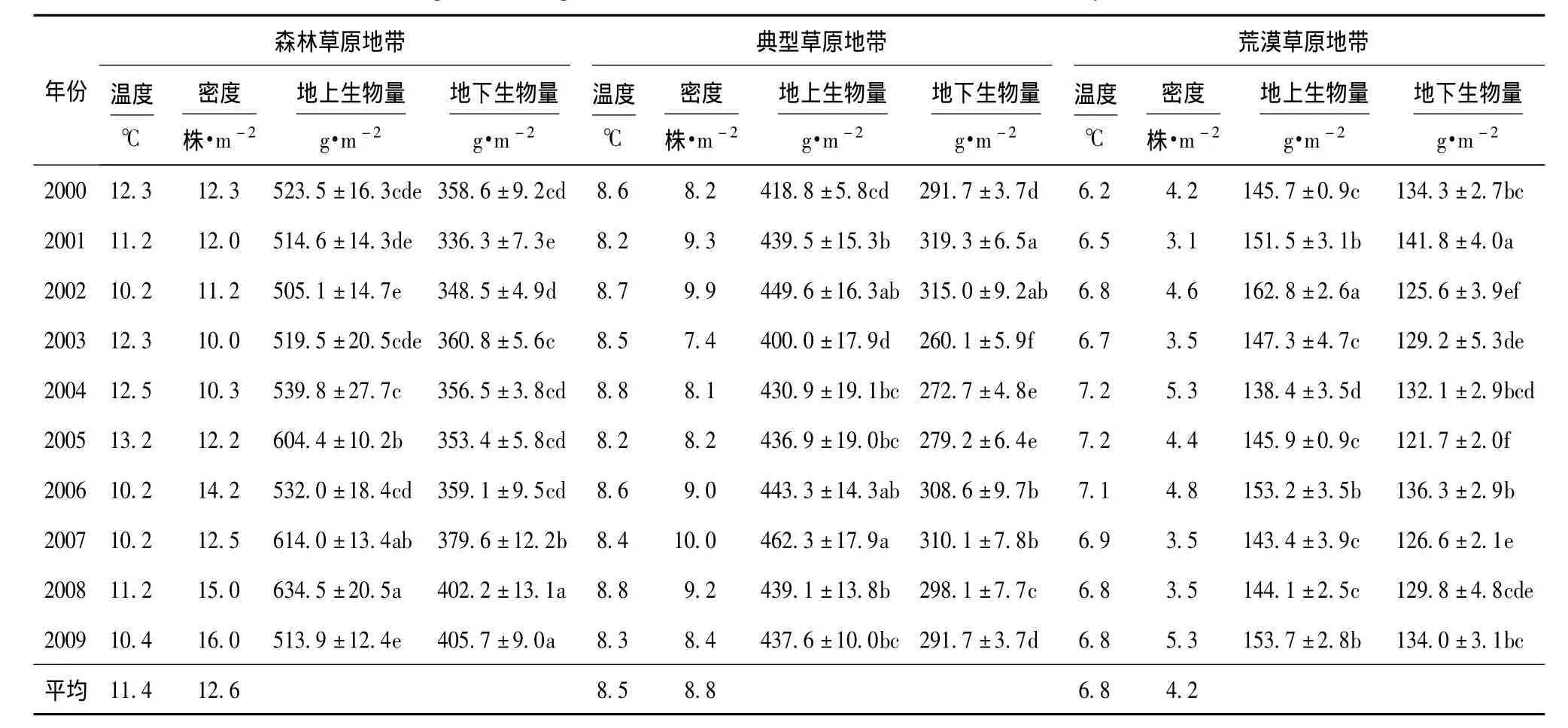

表1 铁杆蒿群落地上生物量的地带性变化Tab.1 Change of aboveground biomass of Artemisia sacrorum community in different zones

3.2 铁杆蒿群落对降雨量变化的响应

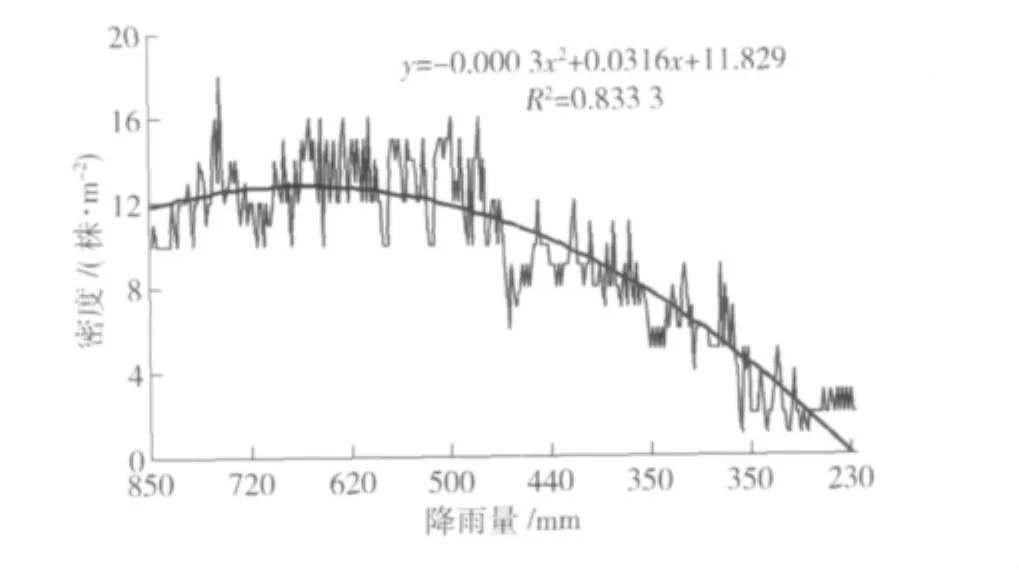

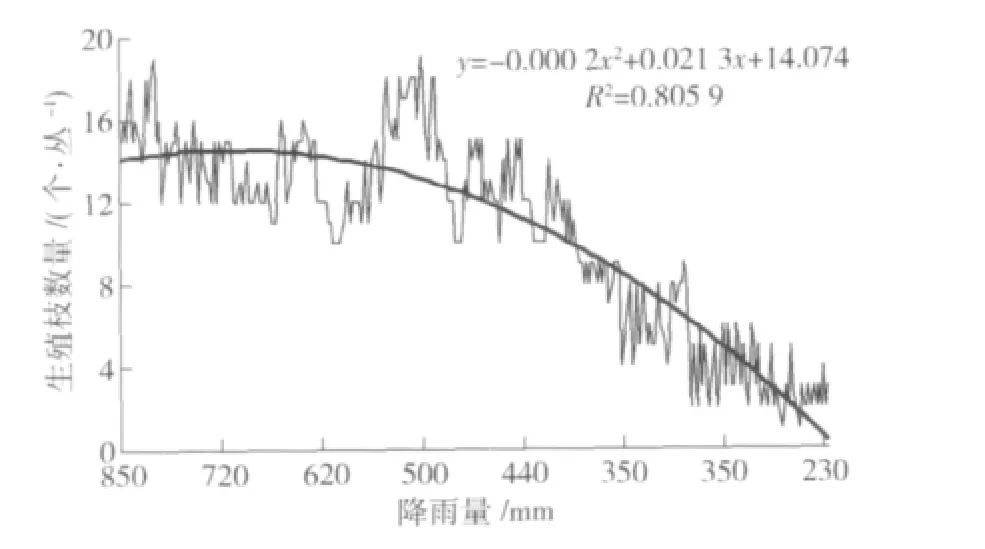

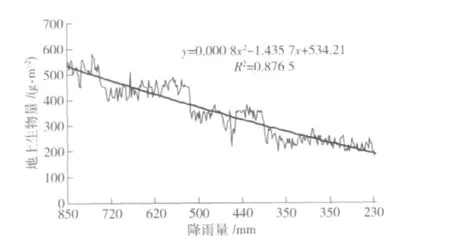

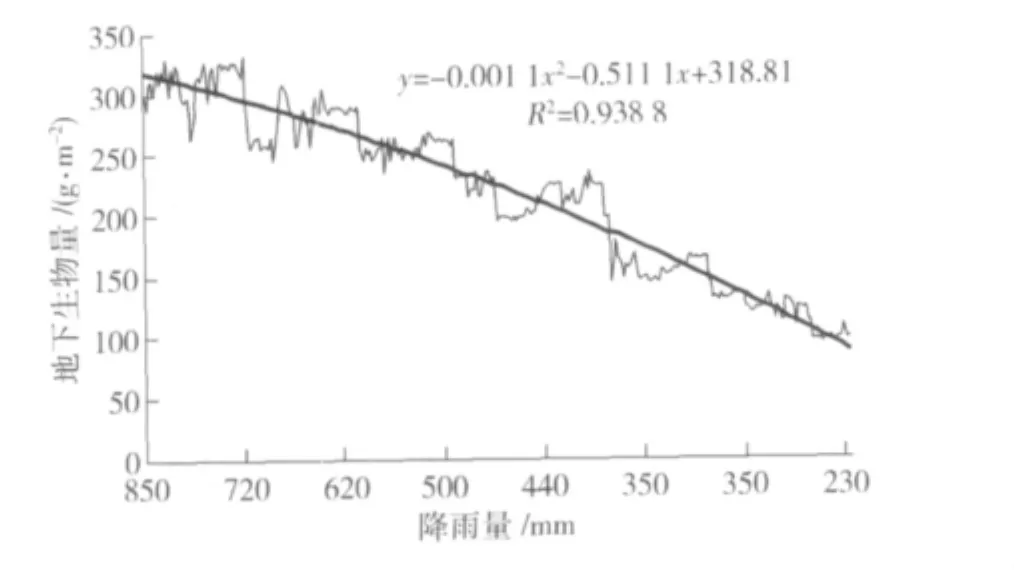

近10年来,铁杆蒿群落在森林草原、典型草原和荒漠草原地带的生长常受降雨的影响,其密度、生殖枝数量、地上生物量、地下生物量与降雨量的关系见图1~图4。

图1 铁杆蒿群落地带分布密度与降雨量关系Fig.1 Change of species density of Artemisia sacrorum community in different rainfall amounts

图2 铁杆蒿群落地带分布生殖枝数量与降雨量关系Fig.2 Change of number of sexual tillers of Artemisia sacrorum community in different rainfall amounts

图3 铁杆蒿群落地上生物量与降雨量关系Fig.3 Change of aboveground biomass of Artemisia sacrorum community in different rainfall amounts

从图1可以看出,在黄土高原降雨量650 mm以上的东南部暖温带森林草原地带,铁杆蒿群落密度最高达18株/m2,平均仍可达到12.8株/m2,在降雨量450 mm以上的中偏西北部典型草原地带,铁杆蒿群落的密度平均达到9.58株/m2,在降雨量200 mm左右的西北部荒漠草原地带,铁杆蒿群落密度平均仅为3.95株/m2。从图2可以看出,随降雨量由东南向西北递减,铁杆蒿群落生殖枝数量的变化由14.1株/m2减少到11.6和4.3株/m2;从图3~图4可以看出,铁杆蒿群落地上生物量和地下生物量受降雨量的影响,均表现出与密度和生殖枝数量相同的变化趋势,在降雨量650 mm以上,地上生物量最高达456.53 g/m2,到降雨量450 mm以上,地上生物量最高达315.82 g/m2,当降雨量减少到200 mm左右,地上生物量最高仅为230.7 g/m2,地下生物量相对应地由283.73 g/m2减少到207.18和130.1 g/m2。

图4 铁杆蒿群落地下生物量与降雨量关系Fig.4 Change of underground biomass of Artemisia sacrorum community in different rainfall amounts

受降雨量的影响,铁杆蒿在森林草原地带常以建群种为主,到处可以看到集中连片分布,且生长旺盛,覆盖度为50% ~68%,土壤0~50 cm土层平均含水量达20.18%;铁杆蒿在典型草原地带以优势种为主,生长在黄土丘陵区的梁峁顶部和半阳坡及半阴坡坡面常与本氏针茅、茭蒿、达乌里胡枝子、星毛委陵菜等镶嵌分布,覆盖度为40% ~55%,土壤0~50 cm土层,平均含水量达12.83%;铁杆蒿在荒漠草原地带以偶见种出现,多生长于沟谷阳坡和沙丘附近,受水分的影响生殖枝数量少,个体发育缓慢,覆盖度为15% ~25%,土壤0~50 cm土层,平均含水量达9.72%。铁杆蒿种群在黄土高原不同地带的生长密度、生殖枝数量、地上生物量和地下生物量的变化,在降雨量850~200 mm范围呈抛物线型,各生长指标在850~500 mm的降雨量范围趋于稳定,在500~350 mm范围内,随着降雨量的逐渐减少,出现了明显的下降趋势,在降雨量350 mm以下的区域,铁杆蒿种群均呈现出零星分布的趋势。在荒漠草原地带铁杆蒿的生长虽然难以成为优势种,但从铁杆蒿群落的分布范围和植株个体变化看,这不仅丰富了荒漠草原群落的物种多样性,最重要的是成为该区域生物气候变化的指示信号和重要的反应器,在铁杆蒿群落生长的附近和丛幅下出现了一些北温带成分的植物,如辩蕊唐松草(Thalictrum petaloideum)、火绒草(Leontopodium leontopodioides)、野草莓(Fragaria niponica)、锥叶柴胡(Bupleurum bicaule)、茜草(Rubia cordifolia)等。

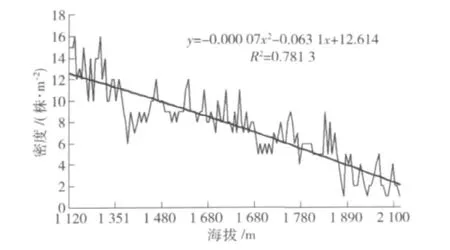

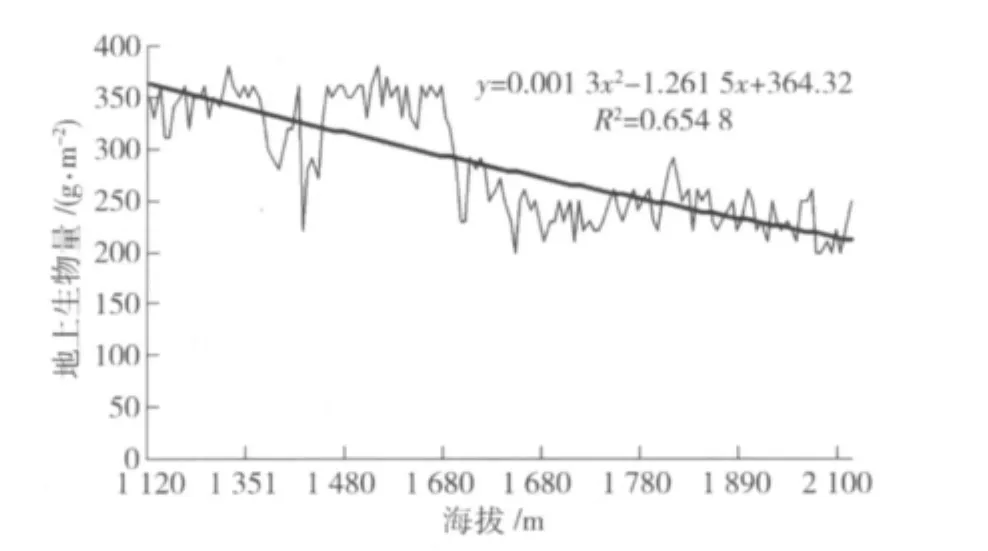

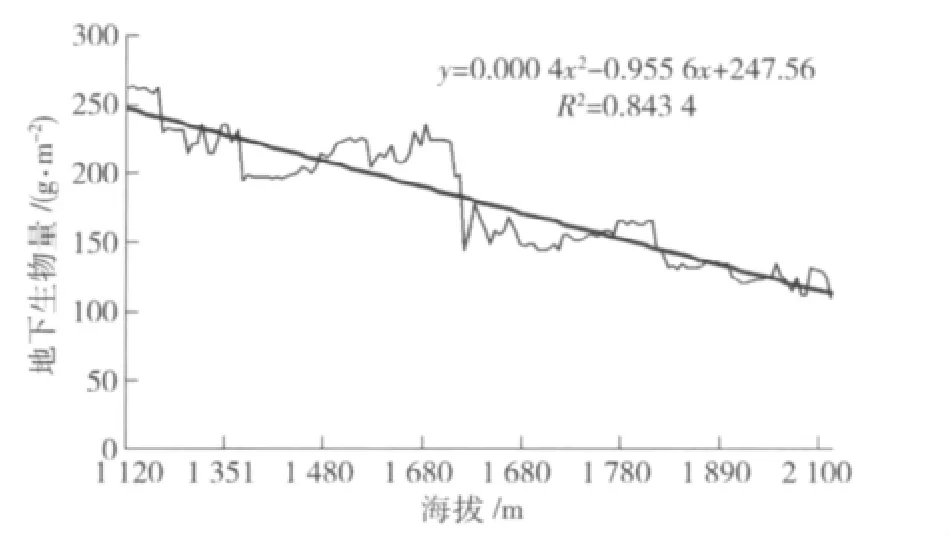

3.3 铁杆蒿群落对海拔梯度的响应

铁杆蒿为中早生半灌木类型,是森林草原和典型草原的重要组成植物,并可深入到落叶阔叶林地区的干旱阳坡地,是森林破坏后的次生植被类型,多分布于低山丘陵区。在陕西北部的白于山南麓、子午岭和黄龙山海拔600~1 600 m常有分布,在内蒙古、宁夏、甘肃和青海的主要中低山地带也有分布。多处于草原区较湿润的地带,海拔1 200~1 900 m,同时在一些亚高山的退耕地和多年的撂荒地上也有广泛分布。有关文献报道,铁杆蒿出现的地区,多为低山丘陵陡坡坡地,尤其是在阳坡、半阳坡水分条件差,生境十分脆弱,灰褐土土壤上分布较为普遍,在海拔较高处则出现在土层较薄的砂砾质土的阳坡上[13]。图5~图7表明,铁杆蒿群落在黄土高原不同地带分布密度受海拔影响差异显著,从森林草原、典型草原到荒漠草原地带均可见到铁杆蒿种群的分布,从典型草原地带的垂直分布看,随着海拔梯度的升高,铁杆蒿群落密度、地上生物量、地下生物量的变化呈明显下降趋势,海拔高度从1 120 m增加到2 200 m时,密度由13株/m2下降到2株/m2,地上生物量由380 g/m2下降到200 g/m2,地下生物量由262 g/m2下降到110 g/m2。降雨量虽有所增加,但温度降低,不利于铁杆蒿群落的生长,因铁杆蒿较喜温暖,适宜在水热同步地区生长。

图5 铁杆蒿群落地带分布密度与海拔梯度的关系Fig.5 Change of species density of Artemisia sacrorum community in different altitudes

4 结论

1)铁杆蒿群落的分布受气候变化的影响,在暖温带森林草原地带,阳坡和半阳坡成为建群种;在典型草原地带铁杆蒿由伴生种镶嵌分布已扩展为优势种集中连片生长,并与本氏针茅、大针茅、达乌里胡枝子、百里香和星毛萎陵菜等伴生种共同组成群落正常生长;在荒漠草原地带常以偶见种出现,但多为零星分布。

图6 铁杆蒿群落地上生物量与海拔梯度的关系Fig.6 Change of aboveground biomass of Artemisia sacrorum community in different altitudes

图7 铁杆蒿群落地下生物量与海拔梯度的关系Fig.7 Change of underground biomass of Artemisia sacrorum community in different altitudes

2)铁杆蒿群落在黄土高原垂直分布海拔为1 120~1 900 m,在典型草原地带铁杆蒿群落的分布已扩大到2 200 m,生态幅度范围扩大,成为黄土高原生物变化对气候响应的重要标志。

3)铁杆蒿群落适应性强、分布广,生长受温度、降雨和海拔等因素的影响,生态幅在不断扩大,尤其是对温度和水分反应较为敏感,已成为气候变化的重要响应植物,也是黄土高原退化草地恢复的先锋种及区域碳汇的重要植物。

5 讨论

研究[9-10]认为,铁杆蒿属暖温带森林草原成分,很难成为典型草原或荒漠草原的建群种,铁杆蒿在森林草原地带分布具有明显的水平地带性特征,同时,铁杆蒿种群的分布范围属气候温暖的半干旱-半湿润区。笔者通过大量野外调查与定位监测,发现铁杆蒿种群适宜在年均气温8.5~11.4℃、年降水量500~850 mm的地区生长。分布受气候与海拔梯度的影响,原适宜生长在暖温带和温带森林草原地带的范围,通过风力或鸟类及动物等不同途径的传播,现已扩展到典型草原和荒漠草原地带,在典型草原常以优势种出现,多与白羊草、黄背草、茭蒿和中华萎陵菜等伴生,在荒漠草原地带常分布于沟坡下部且多以偶见种出现,表明铁杆蒿群落受气候变化的影响在黄土高原的分布范围已不断在扩大,其生长也在逐渐适应新的生境。另外,铁杆蒿种群形成的较大丛幅和个体,为其他植物的种子贮存、休眠、幼苗生长创造了良好的微地域生境,保护和滞留风力对植物种子的传播,促进了草原群落的进展演替。随着植被恢复和群落演替的进行,铁杆蒿种群具有较强的竞争能力,在群落演替的中后期,铁杆蒿种群占据了群落的优势地位[14-17],当演替到一定阶段时,铁杆蒿由伴生种上升为优势种或建群种。

同样,铁杆蒿群落分布的生态幅度变化反映出气候变化的明显差异,从降雨量和海拔变化看,影响铁杆蒿群落生长与分布的主要因素是温度,其次是水分(天然降雨和土壤水分)和海拔。铁杆蒿分布对海拔的适应范围,有关研究认为,在黄土高原中南部分布海拔多在600~1 900 m之间,在黄土区的分布上限达到2 150 m[8]。笔者研究结果表明,在黄土高原典型草原地带,铁杆蒿群落分布范围在海拔1 120~1 900 m之间,目前已扩大到2 200 m,并由偶见种扩展为优势种且集中连片分布,生态幅度也在逐渐扩大,成为该区生物变化对气候响应的重要标志。铁杆蒿群落生殖株数量的最大值出现在森林草原地带降雨量750 mm、年平均气温12.0℃的区域内,平均为19个/丛,在典型草原地带降雨量500 mm、年平均气温9.0℃的区域内,也可达17个/丛。由于铁杆蒿群落具有很强的生命力和对环境的适应能力,因而形成的高大丛幅为禾本科植物的自然繁殖更新与定居创造了微地域环境,使铁杆蒿种群周围出现大量的禾本科植物和一、二年生植物,使地表的枯落物和地下根系不断增加,每年这些枯落物和根系残体脱落、腐烂、分解后释放到土壤中促进土壤微生物活动,使得土壤结构改善,质量进一步提高[13],促进了植被的进展演替。由此可以看出,在森林草原地带,出现的多年生禾本科植物多为中生性,需要旱中生性的蒿类植物对其基质进一步改造后方能定居,但森林草原地带需经旱生性多年生丛生禾草群落对基质改造后,铁杆蒿等旱中生性蒿类群落才可定居[2];因此,铁杆蒿在森林草原地带的分布以建群种为主,在典型草原地带的分布由伴生种上升为优势种,在荒漠草原地带的分布以偶见种为主,之后在各地带伴随草地灌木种的增加,草地植被枯落物和死亡根系逐步增多,使土壤养分的富集量逐渐大于其消耗量,并使土壤逐步发育,质量明显改善。

[1]吴征镒.中国植被[M].北京:科学出版社,1980:556-557

[2]朱志诚,贾东林,岳明.艾蒿群落生物量初步研究[J].中国草地,1997,18(5):6-13

[3]王国梁,刘国彬.黄土丘陵沟壑区铁杆蒿群落种间联结性研究[J]. 中国草地,2002,24(3):1-6

[4]徐红梅,高琼,黄永梅,等.黄土高原森林草原区6种植物光合特性研究[J].植物生态学报,2004,28(2):157-163

[5]马祥华,焦菊英.黄土丘陵沟壑区退耕地自然恢复植被特征以及与土壤环境的关系[J].中国水土保持科学,2005,3(2):15-22

[6]王静,杨持,尹俊,等.冷蒿种群在放牧干扰下遗传多样性的变化[J].生态学报,2004,24(11):2465-2471

[7]杜继稳.陕西黄土高原植被生态环境与气候研究[M].北京:气象出版社,2005:7-19

[8]王义凤,姜恕,孙世州,等.黄土高原地区植被资源及其合理利用[M].北京:中国科学技术出版社,1991

[9]程积民,万惠娥.中国黄土高原植被建设与水土保持[M].北京:中国林业出版社,2002

[10]雷明德.陕西植被[M].北京:科学出版社,1999:254-256

[11]马志清.山西植被[M].北京:中国科学技术出版社,2001:81-82

[12]程杰,呼天明,程积民.黄土高原白羊草种群分布格局对水热梯度的响应[J].草地学报,2010,18(2):167-171

[13]周萍,刘国彬,侯喜禄.黄土丘陵区铁杆蒿群落植被特性及土壤养分特征研究[J].草业学报,2008,17(2):9-18

[14]朱志诚,贾东林.陕北黄土高原铁杆蒿群落生物量初步研究[J]. 生态学报,1993,13(3):243-251

[15]白文娟,焦菊英,张振国.黄土丘陵沟壑区退耕地土壤种子库与地上植被的关系[J].草业学报,2007,16(6):30-38

[16]杜峰,山仑,梁宗锁,等.陕北黄土丘陵区撂荒演替生态位研究[J]. 草业学报,2006,15(3):27-35

[17]王炜,梁存柱,刘钟龄,等.羊草—大针茅草原群落退化演替机理的研究[J].植物生态学报,2000,24(4):468-472

Responses of distribution of Artemisia sacrorum community to climate in semi-arid and semi-humid areas of Loess Plateau

Cheng Jie1,Hu Tianming2,Cheng Jimin2

(1.Institute of Forest Inventory and P lanning of Northwestern China,State Forestry Administration,710048,Xi'an;2.College of Animal Science and Technology,Northwest A&F University,712100,Yangling,Shannxi:China)

During 2000—2009,field survey and position monitoring were employed to find out responses of the distribution and growth region of Artemisia sacrorum community to climate in forest steppe zone,typical grassland zone and desert steppe zone of Loess Plateau.Affected by the temperature,suitable growth range of Artemisia sacrorum community presented obvious zonality distribution from sourtheast to northwest,namely,forest steppe zone> typical grassland zone >desert steppe zone,with population density 12.6 plants/m2,8.8 plants/m2,4.6 plants/m2respectively and reproductive branches 19 per cluster,14 per cluster,3 per cluster respectively.Affected by the rainfall gradient,the horizontal distribution of Artemisia sacrorum expanded from forest steppe zones to the typical grassland zone,which means it became the dominate species instead of the companion species.Also,it appeared as the occasional species on gullies and valleys and sand dunes in the desert steppe zone.Therefore,its optimal rainfall limits changed from 500-750 mm to 200 mm.In addition,Artemisia sacrorum extended from its optimal vertical elevation of 1 900 m to 2 200 m above sea level.Furthermore,the conclusion indicated that in the condition of global climate changes,Artemisia sacrorum as a typical indicting plant gradually widened its ecological amplitude and has become the steady vegetation type in forest steppe zone and typical grassland zone.

book=52,ebook=221

Artemisia sacrorum;distributed density;climate gradient;responses;Loess Plateau

2010-08-26

2011-10-10

项目名称:中国科学院战略性先导科技专项“应对气候变化的碳收支认证及相关问题”(XDA05050202);中国科学院重要方向项目“半干旱黄土区植被自然恢复过程及适度利用研究”(KZCX2-YW-441)

程杰(1980—),男,工程师,博士。主要研究方向:恢复生态学。E-mail:chengjiesyn@163.com

†责任作者简介:呼天明(1958—),男,教授,博士生导师。主要研究方向:牧草资源。E-mail:hutianming@126.com

(责任编辑:宋如华)