边疆地区农村教育师生现状调查与分析——以云南四县为例

2011-05-29郗春嫒

郗春嫒

(云南财经大学 公共管理学院,云南 昆明 650221)

一、研究缘起

我国是一个农业大国,农村的教育决定着我国教育的走向。自1986年我国义务教育法实施以来,农村教育状况得到了很大改善,但存在的问题依然很严峻。为了更好地了解边疆地区农村教育现状,发现制约西部地区农村义务教育进一步发展的诸多因素,本研究以云南为调查点,在滇中、滇东、滇西、滇西南(地理意义而非行政意义)各选一县,对该地区共3所小学及7所初级中学的义务教育现状进行调研。

二、研究内容及方法

(一)调研内容:主要分为三个部分:1.云南县级义务教育普及现状调研(以县、乡中小学生在校情况为重点);2.云南农村师资队伍现状调研;3.云南农村学校教育特色调研(另文专述)。

(二)研究方法:首先在选样上,由于时间、资金及人力资源所限,本研究采用的是非随机抽样中的立意选样,这就决定了本研究属于一项探讨性的描述性研究。因此本研究只是描述现状而不进行总体推论。

其次资料的收集主要采用文献法、问卷和访谈法。通过查阅当地的年鉴、县志、教育志等资料,了解当地的基本情况(包括行政区划、地理、人口、经济等——本文略去此部分内容),了解当地的教育发展历史;并通过问卷及访谈,了解当前已经取得的成绩和面临的主要问题。

三、调查数据及资料描述

?

(一)调查对象基本情况

1.学生基本情况

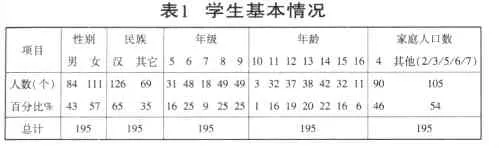

本次调查所回收的有效学生调查问卷195份 (有几个学校没有问卷调查而是访谈),其中男生43%,女生57%;汉族占65%,调查年级从5年级开始至9年级,各个年级段均有被试参与,其中5及7年级人数相对偏少,其他年级大致持平,均占25%;年龄从10岁到16岁均有,最为集中为14岁,占22%,最少为10岁及16岁,分别为1%及6%。家庭人口数频数最高的为4口,占46%,其他从2到7口不等,合计占54%。

?

2.教师基本情况

本次调查所回收的有效教师调查问卷80份 (教师人数较少的学校采用访谈而非发放问卷),其中男性占52.5%,女性47.5%;年龄以31—49岁居多,占71.3%,30岁以下占17.5%,50岁以上占11.2%。基本上是大专以上学历,占91.2%,其余的为高中(中专),占8.8%。中级职称居多,占38.8%,初级及高级比例差不多,在30%左右。被调查者全部是正式教师,51%是班主任,授课年级范围1—9年级,有24%的教师认为自己所在学校是重点学校;工龄从2—35年不等,在10—25年之间的人占60%左右。

3.行政领导及工作人员

本次调查我们共走访了县教育局局长、副局长各1名,县教科所所长1名,县教育局股长3名,正副校长共10名、校教导主任2名,其中女性2名;访谈对象年龄基本上在30—50岁之间;访谈以非正式的闲聊为主,访谈记录基本是事后经回忆整理,辅以部分录音资料。

(二)调查资料描述与分析(因篇幅所限附表均略去)

1.学生典型情况描述与分析

(1)父母情况:生计方式以务农居多,受教育程度普遍偏低。

本次所调查四地的学生父母职业以农民居多,新平双江占90%以上,凤庆沾益也在50%左右,是频数最高的选项。父母学历:学生父母学历情况四县相比有所不同,新平及双江的学生父母学历以小学居多,占53.8%及74.4%,高中以上较少,新平2.6%,双江为0。文盲比例较高,新平高达17.9%;而另外两县以初中为多,高中及大学(专、本)均占不少比例,文盲比例较低;但四地学生父母均没有出现研究生学历。

(2)课外书及时间安排:课外书偏少,课余时间以上自习及做家务为主,鲜见上网玩游戏现象。

本次调查四地普遍情况是学生的课外书都偏少,“在10本以下”占了最高比重,极少数超过20本,相当一部分同学提出自己几乎没有课外书。与此同时,除新平外的其他三地学生大多数基本上不看课外书,只有新平县的数据是大多数同学基本上看课外书,这也许与该县一些举措及所调查点学校驻地均远离居民居住区,学生基本住校有关。关于学校图书室情况,此次调查我们发现,由于各级相关部门对教育的重视程度与日俱增或者是考核达标的需要,我们所走访的学校无一例外均配有图书室,并且图书数量也尽量按有关规定备足,但是调查中发现利用率很低,很多同学基本不去图书室,一些人认为没有时间,一些人认为里面的书不适用,还有相当一部分同学竟然不知道学校还有图书室。由于住校、地理环境、经济条件、家庭环境等原因,被调查学生的课余时间主要用于做家务、看课外书上面,上网玩游戏的比例不高,这一情况与教师座谈得到的信息比较吻合,当前令许多城市学生家长老师头疼不已的“网瘾”问题在边疆农村地区缺乏滋生蔓延土壤,所以问题并不明显。

(3)除本地外到过的地方:生活空间的延伸极其有限,凸显出目前教材内容的不切实际。

随着交通、地理环境的不同,此问题的回答也有所不同,滇中及滇南接近省会昆明,交通及经济也相对发达,到过的地方就相对较多,大部分同学不仅到过省城,而且到过首都及北海等发达城市著名景区游玩。然而在相对偏远的双江地区,有67%的同学从来没有到过外地,23%的同学只到过临沧。“见多识广”,即个人的认知与生活经历有很大关系,见得多才能识得广。在该地区访谈中就有老师反映,现在他们用的教材是外省出版发行的,上面的内容多与该省的风土人情相联系,就连数学题目的编写,也很多取材于该省本土生活场景,编者本意是想使数学变得生动具体,然而面对几乎从未离开本地的学生,教材的内容无疑抽象而空洞,反而给教师授课带来了不小障碍。这一方面反映出教材脱离实际的弊端,另一方面也折射出个体生活场景的狭促对认知的局限。

(4)学习中面临的问题:经济问题已经不是主要问题。

由于“两免一补”的大力实施,目前经济问题已经不是农村学生学习中面临的主要问题,然而还是有一定数量的学生还面临着“家里穷,难以承担学习开支”(四地比重分别为7.7%、12.8%、16.7%、3.8%)。此外,所调查学生最为集中的困难是“基础不好、学习吃力”。

(5)参加兴趣班情况:几乎没有条件参加,各种特长的挖掘及培养难与城市孩子匹敌。

与城市孩子一到周末就如赶场般参加各种兴趣班形成较大反差的是,农村地区(包括县、镇)至少半数的学生从没参加过任何兴趣班,地处边疆村镇的学生几乎全部没有参加过兴趣班(新平、双江没有参加过兴趣班的同学比重分别是82.1%、97.4%)。借此我们也许可以理解,即便那些经过刻苦攻读最后进入大学的农家子弟,在大学校园里、求职过程中由于缺少课堂考试之外的很多无形资本往往会有预想不到的失落感或者失去很多机会。这不是因为他们缺乏能力,而是他们曾经缺乏条件来培养那些能力。当城市的同学在练习钢琴、书画或者舞蹈的时候,他们也许正奔走于学校与家的迢迢路途中,也许正照料牲畜家禽,也许正在农田里挥汗如雨……

(6)目前学习中最需要帮助的事情:英语学习是大部分学生的头等大敌,增加休息时间、课外书及学习资料也是很多学生的需求。

通过访谈,我们发现学生最需要帮助事情依次集中在A英语学习、B补充学习资料、C休息时间少睡眠不足压力大、D经济状况。很多学生希望能够开放学校资料室、同时也呼吁学校增加运动场地及器材。而某县城中学学生除了英语学习需要帮助之外,很大一部分同学提出休息时间少,压力大。在另一镇的访谈中,英语学习同样是很多同学面临的难题,不少人还提出数学、物理的学习也倍感吃力,也有部分同学为家里的经济状况感到担忧。在某乡,同样是“英语学不好,学习任务重、压力大、学习资料少”这几个问题比较突出,在某村小学,学生几乎一致提出“需要看很多的课外书”。

2.教师代表性状况描述与分析

(1)教师队伍基本情况:学历基本达标、学科分布不均,英语及音体美教师缺乏。

依据问卷调查及访谈所获得的信息,目前这些学校的教师队伍从学历看已经达到国家标准,除了3位(边疆地区)即将退休的教师是中专学历,其他全部为专科及以上学历。然而从专业角度看,则还有许多需要关注的问题,比较突出的是基层小学较为缺乏英语及音体美教师,同时一些中学也存在专业不对口,所教非所学的情况,“我们学校嘛,人数、学历是达标了,但是各科分布不均匀,比如外语、计算机的老师很少,有些专业的老师又富余。”(G校长语)“目前按照省里有关规定,小学就要开始教英语,这在我们这里基本上做不到,语文数学老师是没有问题了,音体美老师在农村小学还是成问题,英语老师就更成问题,受过专门训练的英语老师基本上排不到农村小学,城里的小学是没有这方面的问题了。”(教科所Y所长语)为了解决这些课程的教师缺乏问题,只好调剂其他富余专业的老师来担任;一些学校就把专业教师安排到重点班,非重点班就从其他专业的老师 (比如中文政教)中调剂。调查中有一位教师,专业是汉语言文学,所授课程有五年级语文、数学、劳动、音乐、卫生、地方课等。

(2)教师对现职的自我评价及需求:对自身能力满意适中,提高福利是教师首选需求。

当谈到自身能力与现职的匹配情况时,30%的教师认为 “轻易就能应对”,56%的人认为 “基本上能适应”,14%的人认为“有点难、不对口”。当问到目前工作中最需要的是什么时,60.4%的教师认为“福利待遇好”,26.6%的人提出“学习进修”。这一方面反映出随着教育改革的大力推进,目前农村学校的教师素质基本可以适应现实需要,但同时另一方面也折射出相当一部分老师缺乏一定的危机意识及进取精神。

(3)对学生的评价:负面评价居多,反观自身精神有待提高。

在这些教师中,有64.1%的教师对自己的学生做出负面评价,认为自己所教学生“不好学”。这与学生对老师的评价形成明显反差,在我们所调查的学生中,平均79%的学生对自己的老师“满意”(四地评价不一,新平的满意度为100%,沾益为65%,其他两地均在85%左右);同时,“学生不好学”也成为40%的教师工作中最头疼的事情。此问题的回答与前一问题相联系,似乎可以认为,一些教师对自己的教学活动效果进行归因时,更倾向于寻找外因(如学生的态度)而非自身原因,美国学者波斯纳曾提出“教师成长=经验+反思”。在当今学习型社会,对教师而言,反观自身之精神不仅可贵,而且重要和必要。

(4)对职称政策及学校管理的满意度:对职称政策的不满意高于对学校管理的不满意。

有25.1%的教师对目前的职称政策作出负面评价,这一比例不容忽视,足以引起政策制定者对现行职称政策的查漏补缺;8%的教师对学校管理做出负面评价;92%的教师对目前自己就职学校的管理作出中性及积极评价。

(5)对工作条件收入及居住状况的评价:大部分教师对工作条件不满意,很少有教师对收入满意,少部分教师对居住状况不满意。

只有近8%的教师对当前的工作条件满意,39%的教师对此基本满意;其余是“没有满意”及“不满意”;仅有2.5%的教师对收入满意,18.8%的基本满意;其余是“没有满意”及“不满意”;78%的教师对目前的居住状况做出中性及正面评价,有17.4%的教师不满意目前的居住状况,3.7%的人很不满意。

(6)工作变动意向:几乎半数教师有改变现职环境愿望,不少教师不想继续干本行。

有37.6%的教师表示出不想继续在教育部门工作,22.3%的人表示想有比现在好的学校才打算调动,但仍想当教师,40.1%的人对现状认可。

四、讨论与思考

本次调研发现,在中央和地方政府的重视下,云南农村义务教育取得了明显的发展,但仍然存在诸多问题。根据调研所了解的实际情况,课题组进行了认真的思考与分析。这四县的基础教育除了具有一些农村教育普遍存在的如 “资金不足”、“基础设施落后”“师资力量有待加强”,等等情况外,还存在以下一些值得深思与探讨的问题。

(一)教育资源不足与不均并存

就全国整体而言,目前我国的教育资源都比较有限,何况城市人口的教育需要被优先满足,农村人口得到的教育资源就更加有限,远远无法满足农村人口接受教育的需要。在所调查的学校中,几乎有一半的学校没有像样的运动场,在一所农村中学,体育课在两栋楼房之间的通道进行,因为刚下了雨,学校唯一的泥地操场泥泞不堪,我们从此处经过时只能尴尬地在众目睽睽之下从学生中间穿梭前行,教学也只能中断。还有一所学校的设施与20年前无异,整个教学楼只有一条窄窄的楼梯早已被消防部门提出多次意见,20年前的厕所远远不能满足目前师生的需要,曾经的一块篮球场也堆满了建筑材料,那是为终于要翻修的学生宿舍准备的。与此同时,在资源十分有限的情况下,农村地区校与校之间的资源不均也比较突出,目前虽然已经名义上不存在重点学校,但事实上还是存在,只不过现在一般称之为“示范学校”,这些学校往往师资力量强,各项硬件设备好,管理也到位,考试上线率较高,社会声誉较好。有条件的家庭都尽可能送子女到这些学校。我们去的几个县城的示范学校,小学的设施比村镇中学还要齐全及先进,同阶段的学校相比差异也十分明显,无怪乎目前农村学校教师的一个主要流向是村镇纷纷跑县城,县城纷纷跑示范。本已有限的教育资源再加分配不均,使农村少年儿童劣势教育地位愈加明显。

(二)硬件设施缺乏与闲置并存

从硬件来看,农村学校教学和办公环境、教学仪器、试验设备、图书资料和城市相比有天壤之别,有些学校根本就没有看见过电脑,也没有图书室。有些学校也没有实验室,物理化学课的基本实验也难以开展,硬件设施的缺乏与不足十分明显。然而这次调查我们发现与这种情况相悖的是:一方面基本设施缺乏,另一方面却大量闲置,资源浪费不同程度的存在。比如某小学,只有教学楼及教师宿舍楼各一栋,连一块运动场都没有,然我们走进一间教室里面却摆满了电脑,不过却感觉这间教室分外冷清,似乎许久没人来过。一名教师悄悄告诉我们,由于学校要达标,所以弄来了这些电脑,但平常几乎不用它们,一是学校无法上网;二是对这些来自偏僻农村的小学生而言,电脑离他们的现实生活似乎太遥远,不如学点其他实用的知识;三是也没有专职教师。所以这些电脑从来没有发挥过作用。另外一小学,几年前国外某基金组织捐赠建新校舍一所,按今后十余年的发展来规划,此校舍在当地可谓十分先进,各种设施齐全,但由于投资方起初过于追求其新颖性而忽略了当地的一些实际情况,比如该地气候潮湿、降水量大,等等,导致设计存在一些安全隐患,同时由于当时投资方基于某些因素避开了当地教育主管部门进行施工等因素,目前该校舍已经建好近五年还没有被验收及移交,该校学生就挤在旁边低矮破旧、到处是蚂蚁的老校舍遥望隔壁气派却不能入住的新校舍。我们看到,新校舍外墙据说造价不菲的装饰用的竹子已经变得斑驳陆离、环保排水绳已经开始发霉,每间教室宽敞明亮但积满了灰尘,新旧校舍对比鲜明但整个场景却如此滑稽与无奈,校长感慨地说,不知现在这批学生能否有幸坐进这些新教室。同时,校长也告诉我们,按目前当地的情况看,即便搬进去,新学校也将有一半校舍将长久闲置,该地区根本不可能有这么多适龄儿童,现在他们有一个年级才有六位同学(普及率保证的情况下)。无独有偶,另一县的基础教育股长也对我们说道:“现在各地不是差校舍,在我看来,有些地方是供大于求,比如有些村小建了教学楼,但是却空着许多房间,因为当地很多适龄儿童的父母,只要条件允许,都让子女到条件较好的学校去读书了。”还有一个比较突出的问题是,许多学校的图书室都形同虚设,为了达标而存在,平时几乎不开,以至于许多学生根本不知道学校还有图书室。在资源不足的背景下,这种种浪费让人倍感惋惜。

(三)师资队伍缺乏与流失并存

师资力量一直是农村教育中较受关注的问题,本次调查的师资队伍大致有如下特点:(1)从学历看,基本上都达到国家相关标准;(2)从数量看,也已达到国家相关标准;(3)从学科分布看,非常不均衡,比较缺乏英语、计算机老师,但有些科目的老师又超编;(4)从流失情况看,基本上是流向公务员及更好的学校,几乎没有第三种流向。在访谈中我们发现,教师的流失与其待遇在本地的情况密切相关,一教育局干部说:“现在各地不是差校舍……现在差的是老师的待遇,现在很多乡村小学是这种情况,校舍条件改善了,但老师的待遇没跟上,危房往往成了教师的宿舍,教师的待遇在我们这里不太好,这次教师加工资,邻县人均每月1200元,我们这里才加300多元(绩效工资),基本工资加48元。所以,只要有背景的,能力强的都奔公务员去了,这几年的流出率(情况)大约每年10个左右,比较高了!”一位校长说:“但是我们这里普遍而言,公务员还是比较吃香的,待遇好啊!教师相对来说辛苦,责任心重,压力大。但是没有教师向其他系统流动(除了考公务员)。”另一个县的情况有所不同,该县整体经济情况都不好,教师的待遇在当地比公务员好,所以教师的流动基本只有一个走向:流向更好的学校;一些公务员还想办法来到教师系列。一位县教育股的科长说:“几年前我从学校来到局里,现在成了公务员,工资比同级别的老同事(教师)差了好大一点呢,现在想转成教师系列还不行罗。”该地几所学校的教师也表示,他们若想调动,目标只有县城的学校,不会考公务员。

(四)经济落后与教育发达并存

许多相关文章都把经济落后归为教育落后的首因。但本次调查我们发现,经济落后的地方,教育也有可能取得好成绩,这其中文化氛围及传统起到了极为重要的作用。凤庆县是一个贫困县,在四县中人均收入及农村人均纯收入都比较低(附表略)但是其教育却成绩斐然,位居四县前列。该县教育局资料:“2009年,凤庆县小学入学率达99.82%;初中阶段入学率达101.2%。初中巩固率达99.10%,毕业率达100%。完学率达97.36%;小学巩固率达99.18%,毕业率达100%,完学率达98.82%;高中毛入学率达50.52%。幼儿园入园率达49.59%。文盲率降至0.3%。全县人均受教育年限达到7.1年。2009年,全县高考总上线人数为1198人,上线率达93.16%,有三名同学分别是云南省文科考试总分第6名、理科考试总分第16名和第30名,并分别被清华大学和北京大学录取。其次,中考成绩稳步提高,实现了全县所有中学都有文化分600分以上学生的目标。”这成绩与凤庆的文化传统有很大关系,凤庆文化发展较早,教育源远流长,素有“文献名邦”之称。早在1573年(明万历之年)即创建“聚书楼”(又名万卷楼),继而建置学宫,设立书院,清朝初年,读书之风日益盛行,科考中举之人颇多。访谈中该地教师及相关领导多次提到,该县有悠久的文化历史传统,历代出了不少知名人士,该地民风就是“读书为上品”,一个家里面再怎么贫穷也要供子女读书,否则容易招人轻视。这种“尚学”的社会风气使得该县的教育一直在临沧市处于领先地位。在调查中,该县有97.2%的学生表示要继续升学考大学,在四县中比例最高。

[1]马戎,龙山主编.中国农村教育发展的区域差异:24县调查[M].福建教育出版社.

[2]云南省统计局.云南统计年鉴2009[M].中国统计出版社,2009,7.

[3]国家统计局农村社会经济调查司.2007中国农村贫困监测报告[M].中国统计出版社,2007,2.

[4]云南省教育厅.云南教育[J],2008,4.

[5]沾益、双江、凤庆等县政府,沾益年鉴2008,双江年鉴2008,凤庆年鉴2009,沾益一中校志2007(内部资料).

[6]云南省人口普查办公室,世纪之交的中国人口——云南卷[M].中国统计出版社,2005,3.1.

[7]国务院全国1%人口抽样调查领导小组办公室,2005年全国1%人口抽样调查资料[M].中国统计出版社,2007.

[8]张雳.西部农村义务教育的困境及对策[J].教育探索,2008,(8).

[9]张丽华等.云南省农村义务教育投入研究[J].云南电大学报,2007,(3).