两种核心力量训练方法对腹部肌群肌力变化影响的比较研究

2011-03-06万智维

尹 军,万智维

前言

核心力量训练方法是在20世纪90年代末期,将康复和健身领域的练习方法移植到了竞技体育训练中,并得到了国内外教练员们的高度关注。毫无疑问,核心力量在整个人体运动链中具有桥梁和枢纽作用,它对上、下肢力量的快速传递、维持运动中的身体平衡以及预防运动损伤等方面均有重要意义。在一定程度上,运动员具有的核心力量水平决定着他所能达到的竞技水平和高度。尽管世界各国教练员和运动员都在广泛使用核心力量训练方法,但是由于核心部位肌群的特殊性,目前针对核心部位肌群采用的力量训练手段主要有健身球、悬吊、投手练习等,在方法上显得相对单一,且容易导致肌肉疲劳,有些核心力量训练方法的有效性尚需要进一步检验。

而振动力量训练作为一种新型力量训练方法,已在国内外不同层次运动员的身体素质训练中得到广泛应用,且备受广大运动员和教练员的青睐。它在提高肌肉最大力量和爆发力方面的效用和作用,已被大量实验和训练实践所证实。然而,目前采用的各种振动力量训练方法和手段大多是针对上、下肢肌群的力量训练展开的,而采用振动力量训练方法针对核心部位肌群的力量训练,在所查阅的文献中尚未见到报道。

基于此,本研究拟通过8周的实验训练(含1周预实验),探索振动力量训练对核心部位肌群力量变化的影响程度,通过研究和分析振动力量训练条件下核心部位肌群的力量变化特征,探索核心部位肌群的振动力量训练负荷控制特征,为进一步拓宽核心力量训练方法和手段,丰富力量训练理论与方法提供实证依据,也为进一步深入开展核心部位肌群的振动力量训练研究提供实验基础和参考依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究以腹部肌群的肌力变化特征为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料调研

通过查阅文献资料,了解国内、外学者关于振动力量训练和核心力量训练的研究现状,为本实验的实验方案设计、训练手段选择、训练负荷安排、振动频率、振动幅度、振动时间、测试指标等方面提供参考依据。

1.2.2 实验法

1.2.2.1 实验对象

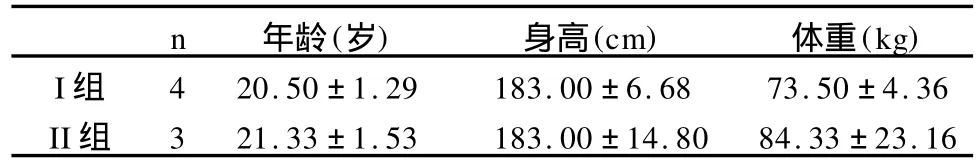

以首都体育学院运动系7名投掷专项的二级运动员为实验对象,并随机分为 I组(对照组)和 II组(实验组),其中,I组是在非振动条件下进行核心力量训练;II组要求在振动台上完成各项核心力量练习内容(表1)。 ±SD)

表1 本研究实验对象基本情况一览表(n=7,X

1.2.2.2 实验与测试

1.实验时间:先进行1周的预实验,正式实验时间为2010年3月22日~5月30日,每周训练2次,共进行8周实验训练。

2.实验地点:首都体育学院运动机能测试与评定重点实验室。

1.2.2.3 实验设备与肌力测试仪器

振动力量训练采用韩国制造JET V IBE ETS-900N模式振动台(图1),本实验设置的振频为35 Hz,振幅为2 mm,加速度为15 m/s2~20 m/s2,肌力测试采用 ISOMED 2000等速测力系统(图2),测试不同角速度条件下的腹部肌力。

1.2.2.4 实验训练方案

两组实验训练均采用相同的练习内容和动作规格,负荷强度和量也要求一致。实验持续8周,实验人员在正式实验前(预实验周)和实验结束后(第10周),分别进行腹部肌力的测试,并认真做好记录。

图1 振动台实物图

图2 等速测力系统示意图

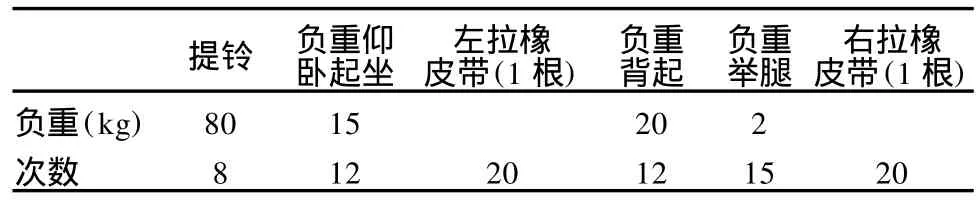

训练时要求实验组和对照组分别在振动台和体操垫上进行练习,两组均采用负重杠铃片进行仰卧起坐和背起、拉橡皮带做向左或向右转体、提铃、负重举腿等练习,每周训练2次,每次4~6组,负荷强度采用本人的70%~85%最大力量进行练习,组间间隔为2 min,练习动作要求速度快、规范。具体练习负荷(重量和次数)根据不同实验阶段和实验对象的具体情况略有调整(表2)。

表2 本研究实验方案一览表

1.2.2.5 测试指标与参数

1.测试指标的选择

在实验前、后分别采用等速测力训练系统,测试不同角速度条件下,腹部肌群等速向心收缩时的相对峰力矩、最大功、总功、躯干屈/伸峰力矩比值,共4项指标。

2.测试参数设置

本研究在设置等速肌力测试参数时,征求了多位在核心力量方面有研究的专家和有丰富测试经验专家的意见和建议,结合核心部位的特殊性,即其活动范围和加速角度,选择了30°/s、60°/s和180°/s的角速度,测试范围为-30°~30°,其中,角速度30°/s和60°/s测试条件下,重复3次;180°/s测试条件下,重复5次。

1.2.3 数理统计

利用Excel 2003对原始数据进行初步处理,对实验前、后之间的数据均值进行比较;运用SPSS 17.0进行实验前和实验后数据的非参数检验,置信区间均选择95%。

2 结果与分析

2.1 两种力量训练对腹部肌群的峰力矩、相对峰力矩变化的影响

峰力矩(PT)是指在整个关节活动中肌肉收缩产生的最大力矩输出,即力矩曲线上最高一点的力矩值。PT是目前等速测试中最常用的指标,被视为等速肌肉测试中的黄金指标和参考值。

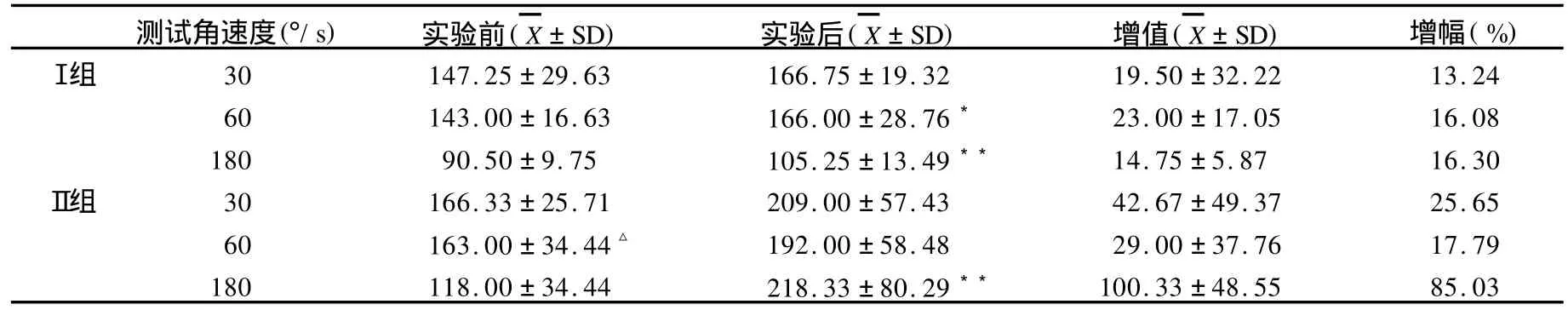

研究表明,经过8周的训练后,I组和II组腹部肌群的相对峰力矩均发生了较大幅度提高。其中,在角速度60°/s测试条件下,I组相对峰力矩均呈现显著性差异(P< 0.05);在角速度180°/s测试条件下,I组和 II组的相对峰力矩均呈现非常显著性差异(P<0.01),尤其是在角速度180°/s测试条件下,II组的相对峰力矩出现了显著性提高(表3)。

表3 本研究实验前、后腹肌峰力矩变化情况一览表 (Nm)

表3显示,在角速度30°/s的测试条件下,I组腹部肌群峰力矩增长了19.50±32.22 Nm,增幅为13.24%。但是,组内显著性检验揭示,实验前、后腹部肌群峰值力矩增长幅度未呈现显著性差异(P>0.05),反映出训练对腹部肌群的最大力量增长具有较为明显的影响,但未达到显著性水平。

在角速度60°/s的测试条件下,Ⅰ组腹部肌群峰力矩增长了23.00±17.05 Nm,增幅为16.08%。组内显著性检验揭示,实验前、后腹部肌群相对峰值力矩比较呈现出显著性差异(P<0.05),反映出训练对腹部肌群的速度力量增长具有明显影响,且达到显著性水平。

在角速度180°/s的测试条件下,Ⅰ组的腹部肌群峰力矩增长了14.75±5.87 Nm,增幅为16.30%。组内显著性检验揭示,实验前、后腹部肌群相对峰值力矩呈现非常显著性差异(P<0.01)。反映出训练对腹部肌群的力量耐力增长具有十分明显的影响,且达到非常显著性水平。

研究进一步揭示,II组和 I组腹部肌群相对峰值力矩变化存在一定的差异,具体表现在,在角速度30°/s的测试条件下,II组腹部肌群峰力矩增长了 42.67±49.37 Nm,增幅为25.65%。组内显著性检验揭示,实验前、后腹部肌群相对峰值力矩均未呈现显著性差异(P>0.05),反映出常规的力量训练对腹部肌群最大力量的增长具有明显影响,但未达到显著性水平。

在60°/s的测试条件下,II组腹部肌群峰力矩增长了29.00±37.76 Nm,增幅为17.79%。组内显著性检验揭示,实验前、后腹部肌群相对峰值力矩也未呈现显著性差异(P>0.05),反映出振动力量训练对腹部肌群的速度力量增长也具有一定程度影响,但未达到显著性水平。

在180°/s的测试条件下,II组腹部肌群峰力矩增长了100.33±48.55 Nm,增幅为85.03%。组内显著性检验揭示,实验前、后腹部肌群相对峰值力矩呈现非常显著性差异(P<0.01),反映出振动力量训练对腹部肌群力量耐力的增长具有极其明显的影响,且达到了非常显著水平。

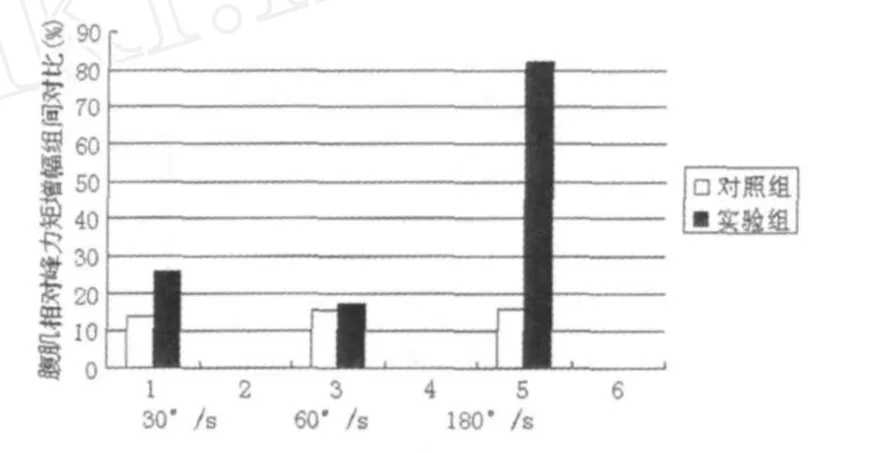

图3 本研究腹肌相对峰力矩增幅组间对比示意图

综合上述结果可以看出,在不同角速度测试条件下,II组腹部肌群峰力矩的增幅要高于 I组,表明实验组的训练效果要优于对照组(图 3)。虽然,在角速度为30°/s和60°/s测试条件下,II组实验前、后峰力矩未表现出显著性差异,但其增加幅度要远远高于 I组,分析实验前、后未呈现显著性差异的原因认为,振动训练产生的影响可能存在较大的个体差异,导致标准差偏大;加之实验条件限制,未能采用更多的样本量予以纠偏。

2.2 两种力量训练对腹部肌群最大功变化的影响

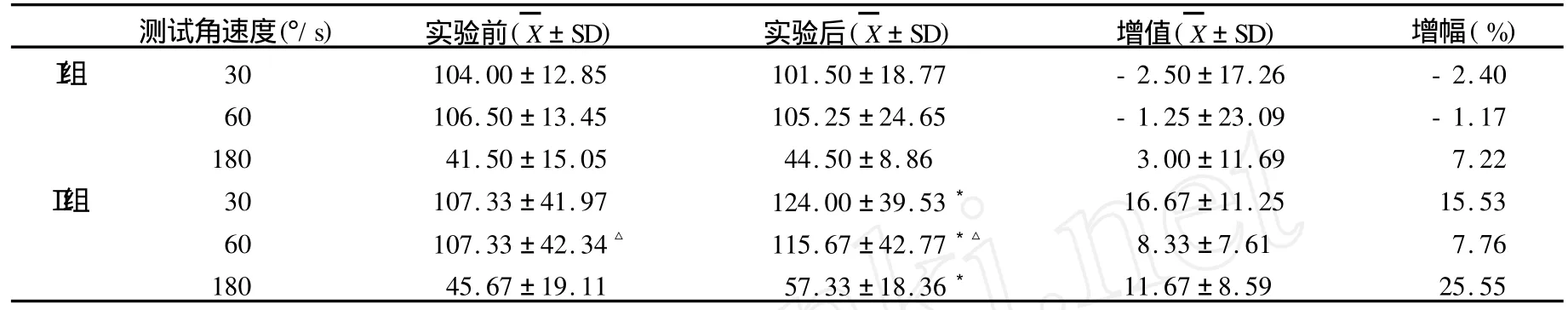

最大功表示肌群在一定次数重复收缩做功时最大的一次做功值,代表着肌肉的做功能力,也一定程度上反映了最大肌力情况。研究表明,经过8周的系统训练,两组运动员腹部肌群的最大功变化呈现出截然不同结果,其中,实验组的测试结果增长比较显著,而对照组的测试结果则出现了负增长现象(图4)。

研究表明,在角速度30°/s的测试条件下,I组腹部肌群最大功的增值为-2.50±17.26 J,增幅为-2.40%(表4)。在角速度60°/s的测试条件下,I组腹部肌群最大功增值为 -1.25±23.09 J,增幅为 -1.17%。在角速度180°/s的测试条件下,I组腹部肌群最大功增值为3.00± 11.69 J,增幅为7.22%。经组内显著性检验发现,在角速度30°/s、60°/s和180°/s测试条件下,腹部肌群最大功在实验前、后均未出现显著性差异(P>0.05),反映出本实验采用的常规力量训练对腹部肌群的做功能力未产生积极影响。

研究进一步揭示,II组和 I组腹部肌群最大功变化存在一定的差异,具体表现在,II组腹部肌群最大功在角速度30°/s的测试条件下,增值达到16.67±11.25 J,增幅为15.53%;在角速度60°/s的测试条件下,II组腹部肌群最大功的增值达到8.33±7.61 J,增幅为7.76%;在角速度180°/s的测试条件下,II组腹部肌群最大功的增值达到11.67±8.59 J,增幅为25.55%。经组内显著性检验发现,在角速度30°/s、60°/s和180°/s测试条件下,腹部肌群最大功在实验前后发生了显著性差异(P<0.05),反映出振动力量训练对腹部肌群的肌力产生了积极影响。

图4 本研究腹肌最大功增幅组间对比示意图

表4 本研究受试者腹肌最大功变化情况一览表 (J)

上述研究结果显示,两组运动员在实验中所采用的训练方案和内容完全相同,但在提高腹部肌群最大功方面,Ⅱ组(实验组)的效果明显要优于 I组(对照组,图4)。出现上述两种截然不同结果的原因在于,振动对腹部肌群的深层肌肉产生了较强刺激,由此也使腹部肌群最大功产生了积极变化,这一效果是常规力量训练无法做到的。

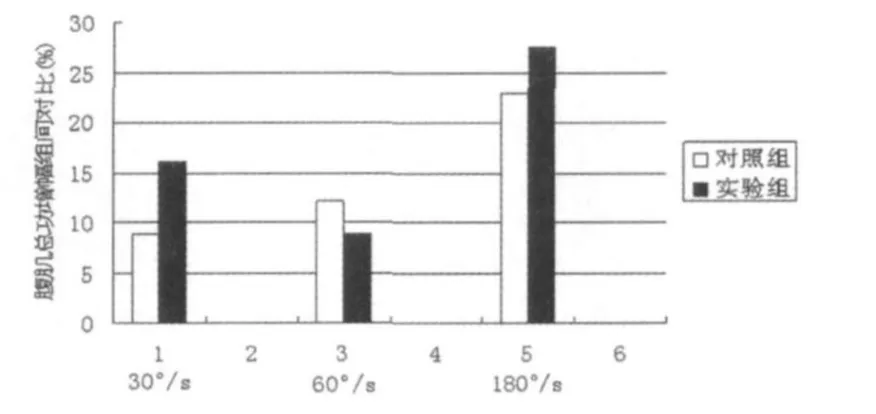

2.3 两种力量训练对腹部肌群总功变化的影响

总功是肌群一定次数的重复收缩做功量之和,代表着肌肉持续工作的耐力水平,即肌肉在持续运动时间内的工作效率。研究表明,经过8周的系统训练,两组运动员腹部肌群总功均出现了一定程度的提高。尤其是在角速度180°/s测试条件下,两组运动员腹部肌群总功提高幅度更大(图5)。

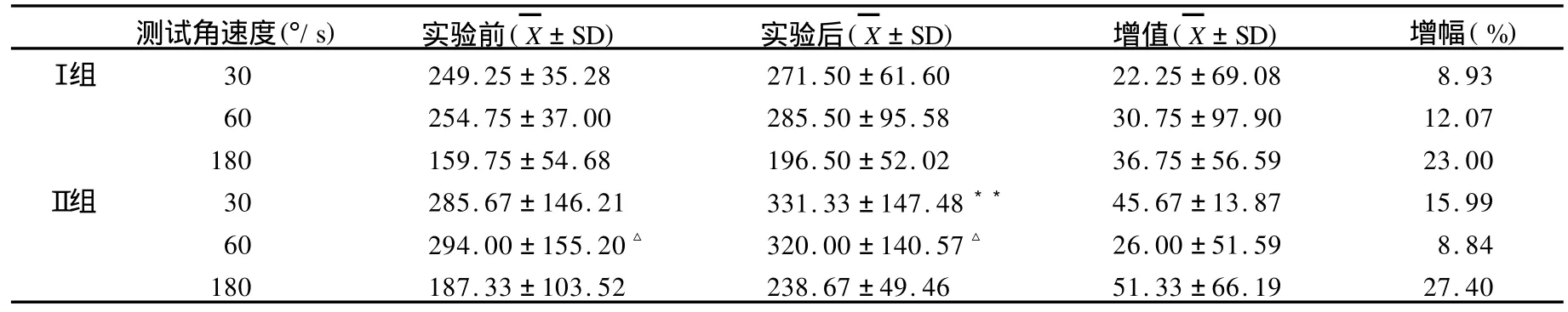

研究揭示,在角速度30°/s测试条件下,I组腹部肌群总功增值达到22.25±69.08 J,增幅为8.93%(表5)。在角速度60°/s测试条件下,I组腹部肌群总功增值达到30.75 ±97.90J,增幅为12.07%;在角速度180°/s测试条件下, I组腹部肌群总功增值达到 36.75±56.59 J,增幅为23.00%。尽管经过8周的系统训练,I组运动员腹部肌群的总功得到了一定程度提高,但组内显著性检验却显示,在角速度30°/s、60°/s和180°/s测试条件下,实验前、后腹部肌群的总功均未呈现显著性差异(P>0.05)。上述结果反映出本实验采用的非振动力量训练对腹部肌群耐力未产生显著影响。

图5 本研究腹肌总功增幅组间对比示意图

表5 本研究受试者腹肌总功变化情况一览表 (J)

研究进一步揭示,在角速度30°/s测试条件下,II组运动员腹部肌群的总功增值达到45.67±13.87 J,增幅为15.99%;在角速度60°/s测试条件下,II组运动员腹部肌群的总功增值达到26.00±51.59 J,增幅为8.48%;在角速度180°/s测试条件下,腹部肌群的总功增值达到51.33 ±66.19 J,增幅为27.40%。组内显著性检验却显示,在角速度30°/s的测试条件下,II组腹部肌群总功增值幅度呈现非常显著性差异(P<0.01)。

综合上述结果还可以看到,在角速度30°/s和180°/s测试条件下,II组运动员腹部肌群总功的增值幅度明显优于I组。但在角速度60°/s测试条件下,I组运动员腹部肌群总功增值幅度要略优于II组(图5),这一结果与前文中的峰值力矩和最大功变化情况存在较大差异。

2.4 两种力量训练对躯干屈/伸比变化的影响

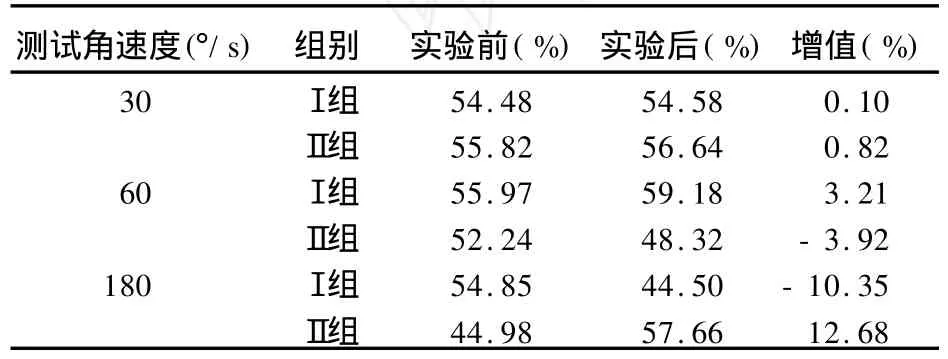

躯干屈/伸比是指躯干屈肌群峰力矩与伸肌群峰力矩的之间比值,它反映了躯干肌力平衡情况,即腰腹部拮抗肌之间的平衡情况;它也可以间接反映关节的稳定性,表达单位通常采用百分比来表示。

研究揭示,在角速度30°/s测试条件下,I组和 II组运动员的躯干屈/伸峰力矩比值增长幅度均低于1%(表6),反映出实验前、后躯干屈/伸峰力矩比值变化不大,组间检验也未呈现显著性差异。

表6 本研究两组运动员躯干屈/伸峰力矩比值变化情况一览表

值得注意的是,在角速度60°/s测试条件下,两组运动员躯干屈/伸峰力矩比值均发生了较为明显的变化,但两组变化却完全相反,其中,I组躯干屈/伸峰力矩比值增长了3.21%,但 II组却是-3.92%;而在角速度180°/s测试条件下,两组运动员躯干屈/伸峰力矩比值也都发生了显著性变化,同样,两组变化也是完全相反,其中,I组躯干屈/伸峰力矩比值降低了10.35%,而II组躯干屈/伸峰力矩比值却增长了12.68%。

由此可见,两组运动员采用的训练方法与躯干屈/伸峰力矩比值的变化并不存在特定联系,更没有体现出振动训练对躯干屈/伸峰力矩比值变化产生积极影响。

3 结论

1.实验前、后组内检验显示,两组运动员的峰力矩增长幅度均未呈现显著性差异,但II组的增加幅度要远远高于I组,反映出振动力量训练对腹部肌群峰力矩的效果要明显优于常规力量训练。

2.振动力量训练对腹部肌群最大功产生了积极的显著影响,而对照组却出现了下降,其原因在于振动刺激对腹部肌群的深层肌肉产生了较强刺激,这是常规力量训练无法做到的。

3.在角速度30°/s和180°/s测试条件下,实验组腹部肌群的总功增值幅度明显优于对照组,但在角速度60°/s测试条件下,对照组腹部肌群总功的增值幅度要略高于实验组,反映出振动力量训练对腹部肌群总功的影响要比对照组更大一些。

4.实验训练对两组运动员的躯干屈伸比均具有一定的影响,这些影响既有积极的方面,也有消极的方面,而且这些变化与振动力量训练之间并不存在一定的关联性和因果关系。

[1]尹军,钟家银.振动力量训练对跳远运动员髋关节肌力变化影响的研究[J].中国体育科技,2009,45(6):21-24.

[2]ANGELA E H IBBS,KEV IN G THOM PSON,DUNCAN FRENCH,etal.Core stability and core strength[J].Sports Met,2008,38(12):995-1008.

[3]JIN LUO,BRIAN MCNAMARA,KIERAN MORAN.Effect of vibration training on neuromuscular output with ballistic knee extensions[J].J Sport Sci,2008,26(12):1365-1373.

[4]LEXANDER M IKHEEV,NA TAL IA PARAMONOVA.The influence of vibration exerciseson the psychophysiological qualities of athletes ugdymas[J].Spo rt Biomedic Mokslai,2009,72 (1):65-70.

[5]W ILLARDSON J M.Core stability training:Applications to sports conditioning p rograms[J].Strength Cond Res,2007,21 (3):979-985.