周恩来在东北的求学岁月

2011-01-17姜义军

姜义军

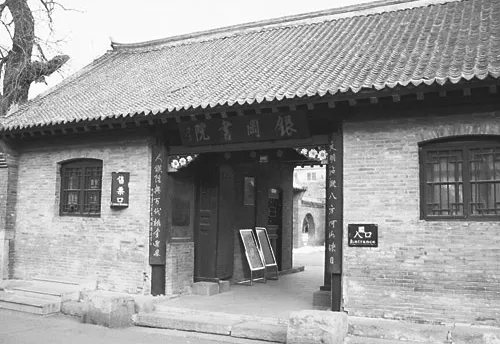

铁岭的周恩来少年读书旧址纪念馆

从1910年春到1913年春,少年周恩来曾在东北求学3年,这也是他人生的一个重要转折点。1946年9月,已经成为党的重要领袖人物的周恩来在同美国记者李勃曼谈个人的求学和成长经历时说:“12岁的那年,我离家去东北。这是我生活和思想转变的关键……从受封建教育转到受西方教育,从封建家庭转到学校环境,开始读革命书籍,这便是我转变的关键。”①

跟着三堂伯周贻谦赴东北生活求学

周恩来出生于江苏淮安府山阳县(今淮安市)。在这里,他度过了一个贫困而充实的童年。周家祖辈相习为绍兴师爷(旧时官署中办文案的官吏),家境还算殷实。然而,到周恩来父亲这一辈,原本兴旺的周家已走向衰败。不过,年幼的周恩来得到的母爱却是超乎寻常的。他不满一岁时,最小的叔父周贻淦病危,按照风俗,父母把他过继给了膝下无子的小叔父“冲喜”。但是,两个月后,小叔父还是撒手而去。周恩来由嗣母陈氏抚养。后来,为了更好地照顾年幼的周恩来,陈氏还给他请了一位乳母蒋江氏。就这样,周恩来得到了生母、嗣母、乳母这三位不同意义上的母亲的呵护和培养。三位母亲性格各异又都颇具光彩,使周恩来受到多重熏陶:生母万氏的精明强干、贤惠热心,嗣母陈氏的知识丰富、心地善良,乳母蒋江氏的慈爱宽厚、勤俭朴实,都对周恩来性格的养成产生了深刻的影响。

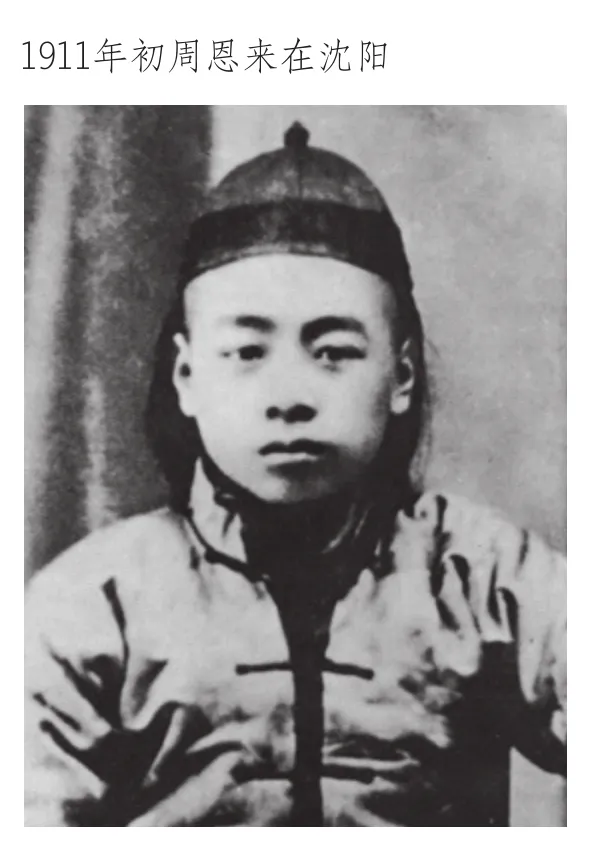

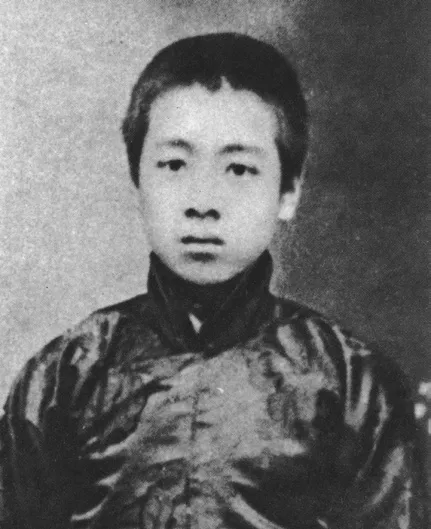

1912年14岁的周恩来

在周恩来不到10岁的时候,周家愈加清贫,更为不幸的是生母、嗣母相继被当时的不治之症——肺痨夺去了生命。这个时候,周恩来的长辈们不是身体有病,就是在外地谋生。周恩来在周家同辈人中年龄最大,他稚嫩的肩膀不得不挑起大家庭的重任,为此,他时而去富户叩门借债,时而把衣物送进当铺典押。有时,苦难也是一笔难得的财富。艰难困苦从小教育了周恩来,也深深地影响着他后来的人生走向。

不久,远在奉天(今辽宁省)的大伯周贻赓知道了老家的情况。大伯父对少年周恩来的聪颖和天赋早就有所了解,他担心苦难会把这个还没有真正走向社会的孩子压垮,所以,周恩来12岁的时候,大伯父托在东北做事的周恩来的三堂伯周贻谦借回乡探家的机会,将周恩来带到东北,跟随他们生活。就这样,1910年春天周贻谦把周恩来带出了淮安,到东北去生活、求学。

在银冈书院是全班最好的两名学生之一

周恩来随三堂伯周贻谦初到东北时,奉天府(今辽宁沈阳)一时还没有合适的学校可读,所以又随在铁岭做事的三堂伯转赴奉天省银州(今辽宁省铁岭县)。周恩来一到铁岭,三堂伯就把他送进了附近的银冈书院,插班到这所学堂的三年甲班就读。这是周恩来第一次迈入学校大门。

据《铁岭县志》记载,银冈书院距今已有350余年历史,是清代东北建院最早、保存最好、最有影响的书院,由清朝湖广道御史郝浴创建于顺治十五年(1658)。1979年9月,经中共辽宁省委和铁岭地委批准,在银冈书院小学旧址建立了周恩来少年读书旧址纪念馆,并被列为省级文物保护单位。

少年周恩来来到铁岭读书仅仅半年多的时间。这半年,他吃的是东北的高梁米饭、玉米窝头,还需要适应与淮安不同的气候环境。不过,这些变化却磨练了他的意志,改变了他的性格。为了加强身体锻炼,适应东北的生活环境,周恩来经常登山、跳绳、踢毽子等。据当地老人回忆,周恩来在这里读书时,曾不止一次地登临附近的龙首山,游览塔寺亭阁,访察日俄战迹。1966年7月,周恩来在北京接见辽宁大学的学生时曾满怀深情地说:“我身体这样好,感谢你们东北的高粱米饭、大风黄土……这些使我长了骨骼,锻炼了肠胃,使身体能适应以后艰苦的战争年代和繁忙的工作。”

进入银冈书院,是周恩来较系统地接受新文化教育的开始。在这里,对于学校开设的国文、算术、历史、珠算、音乐、图画、体育、手工等课程,周恩来都非常认真地学习,虽然是插班生, 但是由于幼年良好的家教,他很快就成为班中优秀学生。周恩来博学强记,每次老师在课堂上提问,他都是对答如流,准确无误,是全班最好的两名学生之一。

此时,成为一名小学生的周恩来对社会现实问题表现出极大的兴趣,开始有意识地把自己的思想融进时代的潮流。铁岭当时是俄、日侵略中国的重灾区,到处都能看到中华民族被践踏、被摧残的痕迹,这使得少年周恩来的民族爱国心更强烈了。有一次, 周恩来和同学们跟着老师来到龙首山上的“日露战迹碑”(即日俄战争碑)前,听老师讲,这是日本军国主义在中国辽宁的土地上与沙俄作战,为宣扬日本的战绩武功,悼念日军战死亡灵而修建的。周恩来深感这是中国人的奇耻大辱,更加激发了他的爱国思想,萌生了为中华之崛起而读书,学好本领、挽救国家危亡的理想。

于关东模范学校提出“为中华之崛起而读书”

1910年秋,12岁的周恩来随伯父周贻赓的工作调动,从铁岭银冈书院转入沈阳奉天东关模范两等小学校。

奉天东关模范小学,创建于清朝光绪三十一年(1905),前为奉天省官立第六两等小学堂,后改称奉天官立东关模范两等小学堂。辛亥革命后,改堂为校。学校设初级班和高级班,分别招收7至10岁和11至15岁的孩子,故称“两等”。时年12岁的周恩来被编入高等丁班(1978年1月,中共辽宁省委和沈阳市委决定在该址建立周恩来少年读书旧址纪念馆,并于当年3月4日开馆。)

东关模范学校是在清末“废科举,兴学校”的潮流中开办的一所新式学校,既教经书,也教数理、外文等西方“新学”。这所学校在当时的沈阳甚至整个东北地区都是一所不错的小学。一方面,学校有着严格的现代意义上的课程体系,其主要课程为十门,包括修身、国文、算术、历史、地理、格致(物理、化学等学科的总称)、英文、图画、唱歌和体操。另一方面,这所学校虽为官办,但学校的办学理念并不落后,老师们所教知识也并不陈腐,很多老师不但认真执教,还在言谈举止间抒发着浓烈的爱国主义情怀。在老师们的影响下,一些先进的思想和西方的自然科学知识已经开始向孩子们传播了。老师们还对周恩来这个南方来的极刻苦认真的孩子给予了关注,特意给他介绍更多的进步书籍和报刊。时代条件和学校的办学风格,给了这个开始睁眼看世界的少年以深刻的影响,而那些风云变化的政治斗争尤其是要求社会变革的中外进步思想,更使得周恩来的眼界大开。

从接受系统的封建教育到较早地挣脱这个桎梏,是迅速成长中的周恩来一次非常重要的觉醒乃至人生的一次转折,而其标志,就是在爱国主义思想的推动下,逐步树立起正确的学习目的,开始把个人的出路同国家和民族的出路紧紧地联结在了一起。

有一天,学校的魏校长给同学们上修身课。当讲到“立命”这一节时,老校长问:“诸生为什么读书啊?”学生们的回答可谓五花八门。有的说“为明礼而读书”,有的说“为做官而读书”。一些家境贫穷的学生则回答“为挣钱”、“吃穿”、“改换门庭”、“不受欺侮”而读书,还有一个鞋店老板的儿子则说“为爹而读书”,引得全班同学一阵笑声。对于这些回答,校长很失望、怅然和无奈,可他又不甘心,一抬眼,看到了清秀而正作思考状的周恩来,就径自走到周恩来座位旁边,问道:“那么你呢,你说说,为什么要读书呀?”周恩来不慌不忙地站起来,表情严肃而庄重地说:“为中华之崛起而读书!”由于这时的周恩来还带着浓重的南方口音,魏校长一时没能听清,于是周恩来又沉着、大声地重复了一遍:“为中华之崛起而读书!” 这掷地有声的回答,使老校长为之一震。他真的没有想到,这个十几岁的少年竟有如此宏图大志,高兴地连连称赞:“好,好啊!为中华之崛起!为中华之崛起!”

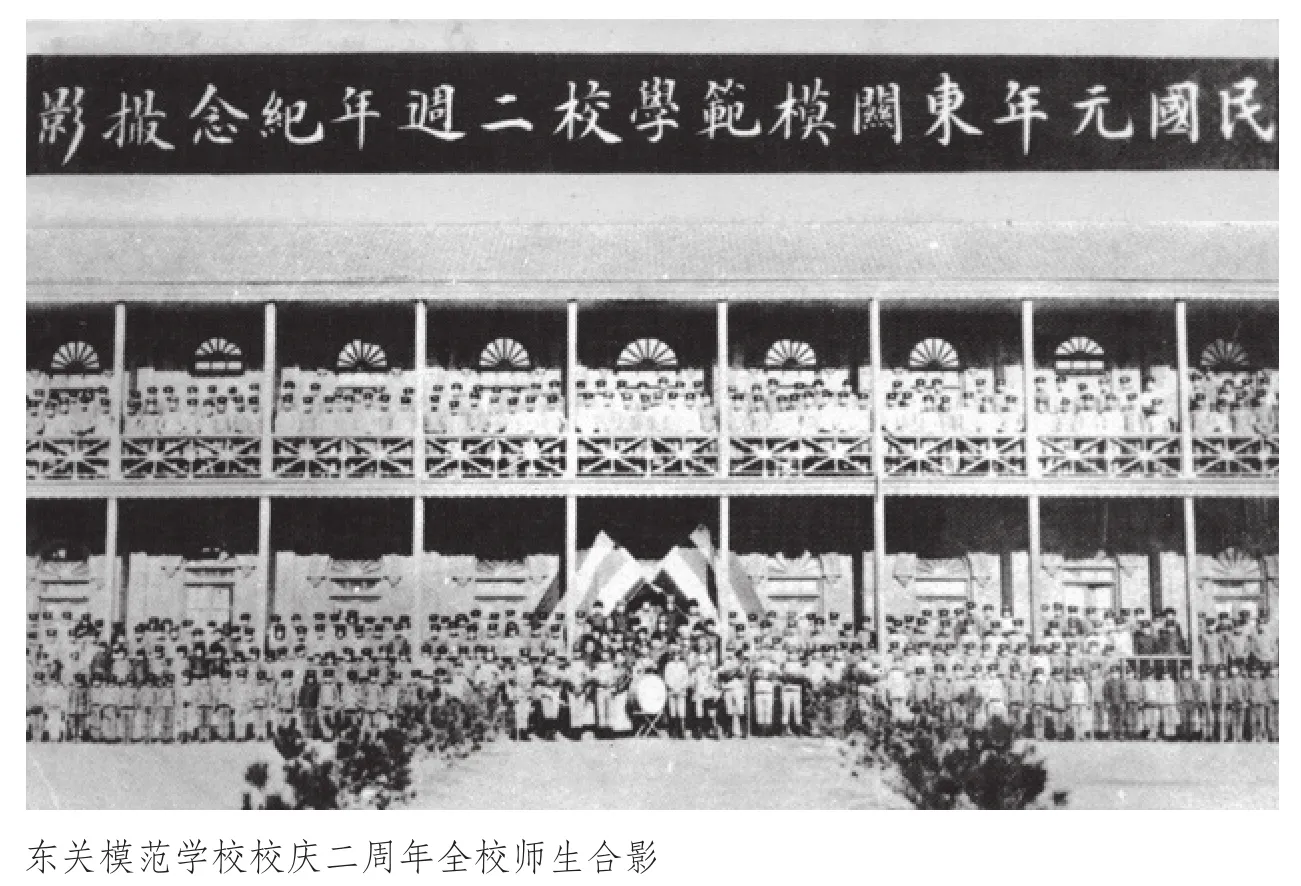

有了饱含理想和抱负的明确的学习目的,学习起来就必定自觉勤奋、刻苦认真。周恩来各门功课都好,尤以作文、书法和英文最为突出。1912年10月,周恩来写了一篇《东关模范学校第二周年纪念感言》,被选为甲等作文,收录在《奉天教育品展览会国文成绩》一书中,1915年上海进步书局出版的《学校国文成绩》和此后上海大东书局出版的《中学生国文成绩精华》两书,先后收入这篇作文。周恩来的这篇作文,表达了他勤奋刻苦、善思好学的学习精神。他在这篇作文里提出了一个深刻的见解:教和学的目的与任务,都是为国家造就人才;为了使中华民族强盛起来,学校要办好教育,学生要勤于学习,善于学习。周恩来一扫千百年读书是为了做官的陈腐观念,明确宣告:“吾人何人,非即负将来国家之责任之国民耶?”进而指出,学生读书应以担负“国家将来艰巨之责任”为根本。②

与启蒙老师高亦吾建立深厚感情

周恩来奋发勤勉、好学不倦。在沈阳求学的这段日子里,他“肆力学科,兼好读欧美小说,暨新闻杂志。”③学校开设的课程不少、面也很宽,但对于周恩来来说却远远不能满足。所以,他利用一切课余时间,博览群书,学校的图书馆和阅览室总能看到他的身影。年少的周恩来,酷爱《离骚》、《史记》、《汉书》等中国古代优秀的文学、历史书籍。《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的这种以天下为己任的忧国忧民思想,深深地感染着他。特别值得一提的是,周恩来在这里开始接触资产阶级的民主主义思想。这期间,周恩来读了不少进步思想家的著作,如陈天华的《猛回头》、《警世钟》,章炳麟的《驳康有为论革命书》,邹容的《革命军》,以及《扬州十日记》、《嘉定屠城记》等书籍。《革命军》中旗帜鲜明地提出的推翻清政府、创立“中华共和国”的革命目标,极大地震撼着周恩来,也升华着他的世界观和人生观。周恩来还不间断地浏览那些宣传进步思想的报刊杂志,如《民报》、《国风报》、《国粹学报》、《东方杂志》等。周恩来还省吃俭用,订了一份沈阳出版的《盛京日报》,每天必读。据他的老同学回忆,周恩来“自十四岁起,阅读报章,经年一张不缺,并关于人生生活、时事政务要项,必标点特记,持久不懈,其英迈刚毅之性迥异乎常人。”④从这些报刊中,周恩来了解到清政府腐败黑暗、人民痛苦至极、民族危机深重的情况,了解到一些资产阶级革命家为推翻封建统治,挽救民族危亡而英勇奋斗、流血牺牲的革命业绩,从中接受了民主主义思想影响,激发了爱国热情和追求真理的革命责任感。

在东关模范学校,周恩来遇到了许多像高亦吾这样的好老师,这些老师的学识品德、爱国情怀,使周恩来受益终生。高亦吾(1881—1941),山东人,原名高守铭,字盘之,亦吾是他的号。他是一位思想进步、正义爱国,倔强的革命党人。为躲避清政府的迫害,高亦吾来到了东北。1910年起,供职于奉天东关高等模范学堂,教授史地、国文等课程。高亦吾对这个来自江南小城的小学生非常赏识,曾亲自誊抄周恩来所写的文章,邮寄给山东章丘的父母阅读,对周恩来赞不绝口。而周恩来对高亦吾先生的热爱祖国,忧国忧民,学识渊博,和蔼可亲等风范与学识,也不胜敬重。师生就此建立了忘年之交,高亦吾也成为周恩来走向革命道路的启蒙老师。

受进步思想的影响和良师的启蒙与教导,周恩来学习知识、增长才干以救国救民的思想愈加清晰而坚定,甚而成了一位地道的忧国忧民的有志之士了。他多次和同学一起到沈阳城南的魏家楼子,这里是当年日俄战争的战场旧址。村后的山上留有沙俄立下的碑,村东头的烟龙山上有日本军国主义者所建的塔。每次到那里,周恩来都长久驻足、远眺凝思,心中不断升腾起爱国主义情愫和民族危机感。在那里,他怀着极大的兴趣倾听同学何履帧的祖父何殿甲老人讲述日俄战争时期人民饱受的苦难。何殿甲,是一个学识渊博、颇有爱国心的私塾老先生,他对胸怀大志、天资聪颖的周恩来非常喜欢。有一次,何殿甲带他们到日俄两军曾经激烈争夺过的烟龙山察看,并且写下这样的诗句:“登彼龙山兮山巅,望彼河水兮潺潺。忆甲辰年兮神往,想日俄战兮心酸。”“吾已生于斯兮长于斯,恨不能翱翔兮五湖烟。今吾老兮有何志愿?自强兮在尔少年!”⑤老人的这种强烈的民族自尊和奋斗救国的殷殷期盼,深深地感染着周恩来。

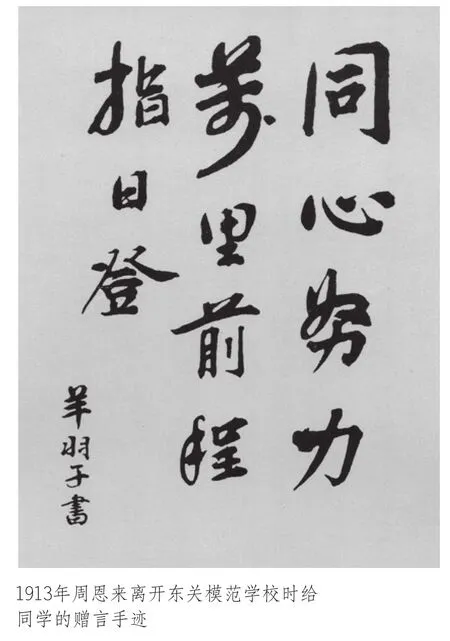

豪迈赠言:同心努力万里前程指日登

学习期间,周恩来对普通劳动人民及其子弟有着深厚情感。那个时候,穷人家的孩子念得起书的不多,东关模范学校的学生大多是官宦子弟,像周恩来这样的平民子弟极少。班里有几个富家子弟经常欺贫凌弱,搞得班里的几个同学每天都是提心吊胆地来上学。周恩来忍无可忍,就联合几个同样常受恶少欺负的同学,结结实实地“收拾”了他们一顿,那些富家子弟再也不敢轻易欺负他们了。学校里有位十分辛苦的老校工,每天烧水、扫地、打铃,经常累得直不起腰来。周恩来就经常起早到校帮他干活。老校工病倒的时候,周恩来去看望他,还把身上仅有的8个铜板也送给他治病用。

1913年春,15岁的周恩来结束了在东关模范学校的学习生活,8月,考入天津南开学校。共同学习生活近三年的师生、同学之间,结下了深厚的情谊。大家怀着依依惜别之情,彼此之间相互赠言、赠诗、赠文作为临别纪念。即将远行的周恩来,写下了“同心努力万里前程指日登”的豪迈赠言。如果说,童年周恩来在故乡所遭受的种种苦难中萌发了反封建意识的话,那么,在东北的三年,他又亲身感受到了帝国主义侵略的触目惊心而产生了反帝爱国思想,并决心为中华之崛起而读书。由此,周恩来走向了一个更为广阔的天地,也开始了他更加壮丽的人生。