离开复旦:一夜间我改变了“成份”——笑谈之一

2011-01-17陈四益谢春彦

陈四益/文 谢春彦/图

自打初中起,我就没完没了要在各种表格上填写“成份”。这是新社会的规矩。“成份”这东西究竟是什么,好像很清楚,但好像又很不清楚。不过我知道,“成份”如何,直接影响到一个人的前途。譬如在农村,成份是雇农、贫农,自然响当当。中农还凑合,没有什么优待可也没有什么苛待。富裕中农就差点事儿了。若是富农、地主,升学、高考、工作、婚姻、提拔,麻烦可就多了。虽说党的政策既是有成份论又不是唯成份论,但事到临头,“有成份论”好掌握,有硬指标;“不唯成份论”却难于把握,弄不好,一顶“阶级敌人保护伞”的帽子一扣,难免呜呼哀哉。所以做领导的,总是以稳妥为先。“成份”便成了考察下属的首选标准。“文革”初期的一副有名联语,叫“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”,自然是“好出身”家的孩子写的。虽然后来也被批判为“血统论”,但他们的前途并未受到什么影响。那些“成份”有点问题的,写篇《出身论》,反对完全以“成份”定优劣,最后遭遇的却是灭顶之灾。

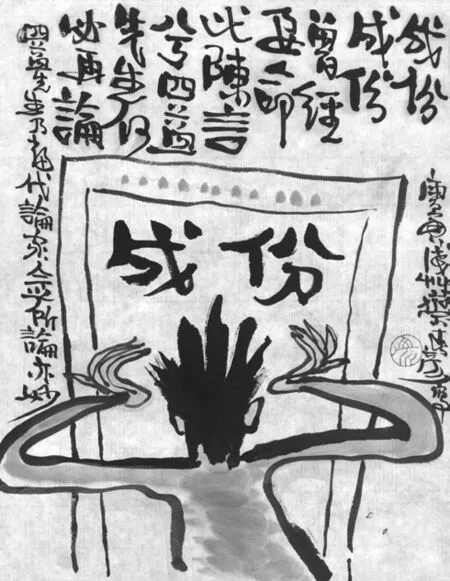

《成份》谢春彦 作

“成份”,又分家庭成份和本人成份。大致爹妈是干什么的,就相应有了一个家庭成份。譬如,爹妈是教书的,家庭成份便是“职员”。如果爹妈开爿小店,那就是“小业主”,开大厂则是“资本家”或“资产阶级”。爹妈在解放军,是“革命军人”,而爹妈在国民党军队还当过官,孩子的家庭成份就要填“反动军官”了。至于本人成份,就是指自己是干什么的了,学生、革命干部、革命军人等等,各就各位。

家庭成份虽然无法选择,但却因此会带来无尽幸福或无尽麻烦。我的父母都是教员,家庭出身算是职员,不算太好,也不算太不好,中不溜儿吧。个人成分读书时是学生,工作后是教员,也就是职员,也算中不溜儿吧。这中不溜儿的成份,在“文革”之前还没啥,比上不足,比下有余。但到了“文革”情况就不同了。我的“老子”执行“资产阶级教育路线”,这“路线”当初都说是“党的路线”,运动以来,不认账了,于是执行者都成了“牛鬼蛇神”,从公教人员都要集体参加国民党的时代过来,虽然履历清楚,也成了“残渣余孽”,自然不是“英雄”。作为他的儿子,当然也不会是好汉。至于是不是“混蛋”,因为还没到运动后期,一切尚未定案,所以暂时也未归于“混蛋”之列。

不过,那时又有另一个说法,先是“黑五类”,指的是“地、富、反、坏、右”(即地主、富农、反革命分子、坏分子和右派分子)及其子女。后来随着“文革”发展,又增加了“叛徒、特务、走资派”,成了“黑八类”。再后来,知识分子成了“革命”的对象,用江青的话说,就是“骨髓里浸透了资产阶级思想”。资产阶级思想怎么进入骨髓,弄不清楚,但在当时的语境下,有此一言,已经臭不可闻,所以叫做“臭知识分子”。于是“黑八类”又成了“黑九类”。知识分子排名第九,所以又借用样板戏《智取威虎山》中匪首的排名,戏称为“老九”,或称“臭老九”。那时我已经毕业,留校任教,自然也就归入“老九”行列了。

这一来,我的家庭成份和本人成份都起了 “颠覆性”(套用当今的说法)的改变。这对我个人,是时乎、命乎,无可奈何,颠覆就颠覆吧,但对过去讲授的一套马克思主义“阶级分析法”,却也同样产生了“颠覆性”的改变,过去划阶级的一套办法统统都被打乱了。

过去讲阶级划分,经典定义是列宁在《伟大的创举》中那段话:“所谓阶级,就是这样一些集团,这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同,对生产资料的关系(这种关系部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”毛泽东在《中国社会各阶级分析》一文中,用的大体就是这个标准。

但是,“黑九类”的划分,就很难用这标准了。就说“走资派”吧,早几天还是“革命干部”,自然是无产阶级。一朝打倒,名列“黑九类”中,又成了资产阶级(“资产阶级就在党内”)。再过几天,说是“解放”了,“三结合”了,于是又从“黑九类”中脱出来,成了“革命干部”,又成了无产阶级。说变就变,真像变戏法——“眼睛一眨,老母鸡变鸭”。

共产党是以马克思主义为指导思想的。所以一切行动都要找到马克思主义经典著作的依据。但这样划分“阶级”,却完全没有经典著作的支持。“名不正则言不顺,言不顺则事不成。”尽管后来的“批林批孔”,大批“孔老二”的正名说,但在此之前,没有“理论依据”仍是“造反者”的一块心病。于是就有了据说是康生的一大发明。这“发明”的大意是说,由于革命的变革已经使地主、资本家失去了生产资料,按照占有生产资料的多寡等等来划分阶级的方法已经不再适用,今后应按思想倾向来划分阶级。说得更直白一点,就是今后如果你的思想同所谓“无产阶级司令部”不一致,你就是“资产阶级”;如果同所谓“无产阶级司令部”一致,你就是无产阶级。这倒很符合“文革”的实际。譬如要打倒邓小平的时候,因为他同“无产阶级司令部”思想不一致,所以是“党内另一个最大的走资本主义道路当权派”,当然是资产阶级头子;一朝需要,希望他保持一致,于是邓小平复出,立马成了“政治思想强”、“人才难得”,自然是无产阶级领袖了。没过多久,邓小平同“文革”无法一致,于是难得的人才又成了“还是白猫黑猫”,再被打倒,又成了资产阶级。阶级划分,定于一人一言,真是口含天宪,要怎样就怎样,犹如儿戏。当然,这是后话。

我当时尚无此先见,只是感到,按照这种划分阶级的方法,从事意识形态领域的研究,成了极度危险的行业。研究,总要有研究结果,总要讲话、写文章。稍有不慎,一言不合,岂不就会落入“资产阶级泥潭”?这危险令我战栗。后来的事实证明我怕得有理。

大概在林彪座机爆炸之后,毛泽东提出“大学还是要办的”。又说“‘老九’不能走,还是要”。于是,复旦大学也开始“复课闹革命”了。一个月前,“干校”的工宣队长成师傅刚跟我谈话,说“我要培养你在干校长期留下去”,要我去学开拖拉机,令我过了一把瘾,学了两三回便在海边大堤上运了一车麦子回干校,差点撞上了停在干校进口处的一辆三轮卡。这时校部的工宣队又把我们调回学校,说要准备复课了。

不过,我已无心继续留在复旦,尤其是得知工宣队在我们回校之前曾对选拔前来学习的工农兵学员部署“既要听他们讲课,又要随时准备批判他们的资产阶级思想”之后,更感到了今后行路的艰难。帽子总是高悬于头上,一不留神,扣将下来,如何了得!于是,决心离开上海,到一家地处湘北山沟里的工厂谋生了。至于到了那边,究竟会是什么样子,实在没有把握——“溥天之下,莫非王土”啊。

但事有大出于意料者。这家山沟的工厂是部队新建的,各级领导大多从总后勤部和军工单位调来,大多在“文革”中当过走资派,尝过那些花样翻新的“阶级斗争”的味道。工人则大多是初中毕业的学生和复员军人,大多没有尝过无法无天“造反”的乐趣。从科研单位和大学毕业生中调集的一千多人,构成了这家工厂的基层技术骨干,新来的工人对他们都称师傅。我从大学来到工厂,年龄又比青工大许多,自然也就成了“师傅”。“文革”中,“工人阶级领导一切”,“师傅”是尊称,见人就称“师傅”,说全了,应当叫“工人老师傅”;就像今天“科教兴国”,知识分子吃香,见人就叫“老师”一样。一个在上海被列为臭知识分子的“老九”,坐了一夜火车,一下子就成了“领导一切”的工人阶级一员。昨天工宣队和革命干部还不断对我们敲打,要改造思想,脱胎换骨,觉得前路茫茫,不料“脱胎换骨”竟来得如此容易,一宿火车便告完成。这或许也是“在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同”、“在社会劳动组织中所起的作用不同”吧。马克思主义的阶级分析法忽地又灵了。

几十年弹指一挥。今天的人,对“成份”这东西已经不大在意了。阶级斗争也不再没完没了了,于是不少人为我离开上海,离开大学,抛荒专业,感到惋惜。但他们可能忘了,也可能不知道,山沟沟虽然苦点,学业抛荒固然可惜点,但毕竟换得了几年不用战战兢兢、每天牵头皮的生活。想起“文革”中这段一夜改变成份的经历,觉得今后或许不再有人会知道这其中的有趣与荒诞,不觉莞尔一笑。