氯胺酮复合丙泊酚辅助小儿骶管麻醉的临床观察

2010-11-07王丽雅任玉琢金立民

王丽雅 任玉琢 金立民*

小儿骶管麻醉具有止痛完善、肌松满意的优点,而小儿又具有不易合作的特点,在骶管麻醉的操作过程中及术中常需辅助镇静药或全麻药。本文通过氯胺酮复合丙泊酚辅助小儿骶管麻醉的临床应用与传统的氯胺酮麻醉进行对比,观察循环呼吸功能,以及术中及术后不良反应和清醒时间,氯胺酮复合丙泊酚辅助骶管麻醉用于小儿腹部以下部位手术效果满意,呼吸循环更稳定,术后清醒快,其临床效果优于常规氯胺酮麻醉。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择ASAⅠ~Ⅱ级,3岁以下腹部以下部位手术患儿80例,包括疝修补术18例,鞘膜翻转术10例、先天性巨结肠根治术6例、先天性肥厚性幽门狭窄环肌切开术10例、隐睾牵引固定术14例、阑尾切除术12例、肛门闭锁成形术10例。手术时间35~150min,体质量2.38~16kg,年龄3d~3岁,采用随机排列分段随机化方法分为氯胺酮复合丙泊酚辅助骶管麻醉组(KPS)和氯胺酮麻醉组(K组),各组分别为40例。

1.2 麻醉方法

术前禁食:<36个月禁奶和禁固体食物6h,禁饮2h;>36个月禁食8h、禁饮4h。术前30min常规肌内注射阿托品0.15mg/kg,患儿入手术室后肌内注射氯胺酮7~9mg/kg(年龄偏小剂量偏大)基础麻醉后,开放静脉通路,并常规面罩供氧2~3L/min。KPS组以丙泊酚2mg/(kg•h)维持麻醉下行骶管麻醉。患儿取右侧卧位,先摸清两侧骶骨角,其联线的正中点即为其穿刺点,常规消毒后用5mL注射器接7号注射针头(带1~2mL空气,松动针头)与皮肤成30~45°角进针,感觉有阻力消失感后抽吸无血、无脑脊液后即可注入0.25%罗哌卡因0.8~1mL/kg(新生儿)、0.33%罗哌卡因0.8~1mL/kg(3岁以下婴幼儿),测试平面符合手术要求后开始手术,两组病例术中输液均采用羟乙基淀粉+复方氯化钠(2∶1)10~15mL/(kg•h)。

1.3 观察指标

术中全程监测平均动脉压(MAP)、心率(HR)、血氧饱和度(SPO2),每位患儿的麻醉效果根据术中患儿的面部表情、体动来进行观察,并观察记录清醒时间(指停静脉维持药至患儿清醒呼之睁眼的时间),术中及术后不良反应。

2 结 果

2.1 一般资料两组间比较

无统计学差异,肌注氯胺酮7~9mg/kg后,所有患儿均在3~5min内安静入睡,KPS组患儿随后的骶管麻醉穿刺均一次成功,麻醉平面固定于胸4(可达胸4)以下。患儿术中安静,呼吸平衡,K组术中均需追加氯胺酮(1~2mg/kg,体动时追加),有2例因注药速度快出现短暂的呼吸抑制,SPO2低于90%,给予面罩加压辅助呼吸。

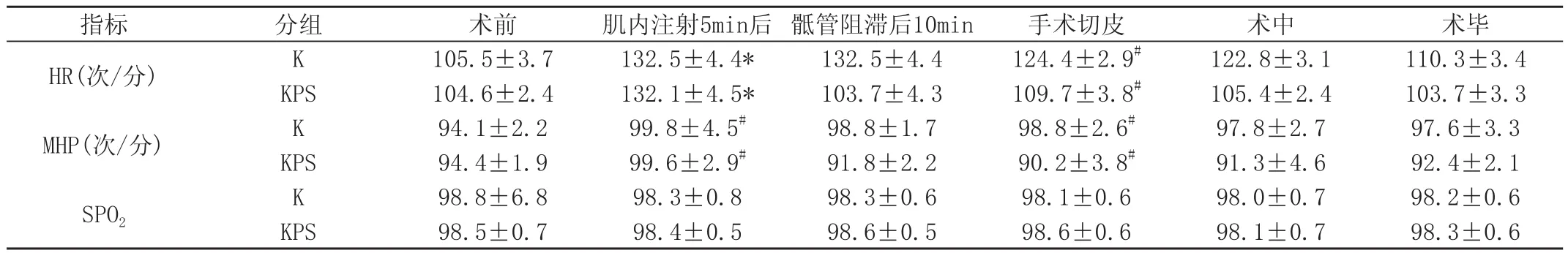

2.2 血流动力学变化见表1。KPS组、K组在肌注氯胺酮5min后MAP、HR与注药前相比均有统计学差异(P<0.01);KPS组在静脉给予丙泊酚及骶管麻醉给药后MAP、HR逐渐降低,但与术前相比无统计学差异(P>0.05)。K组患儿切皮时及手术开始10min所测得的MAP、HR均处于较高水平,与术前相比有统计学差异(P<0.01),组间相比有统计学差异(P<0.01)。SPO2两组间及各组与术前相比均无统计学差异(P>0.05)。

表1 围麻醉期生命体征监测(n=40:±s)

表1 围麻醉期生命体征监测(n=40:±s)

*P<0.01,#P<0.05

指标 分组 术前 肌内注射5min后 骶管阻滞后10min 手术切皮 术中 术毕HR(次/分)K 105.5±3.7 132.5±4.4* 132.5±4.4 124.4±2.9# 122.8±3.1 110.3±3.4 KPS 104.6±2.4 132.1±4.5* 103.7±4.3 109.7±3.8# 105.4±2.4 103.7±3.3 MHP(次/分)K 94.1±2.2 99.8±4.5# 98.8±1.7 98.8±2.6# 97.8±2.7 97.6±3.3 KPS 94.4±1.9 99.6±2.9# 91.8±2.2 90.2±3.8# 91.3±4.6 92.4±2.1 98.8±6.8 98.3±0.8 98.3±0.6 98.1±0.6 98.0±0.7 98.2±0.6 KPS 98.5±0.7 98.4±0.5 98.6±0.5 98.6±0.6 98.1±0.7 98.3±0.6 SPO2 K

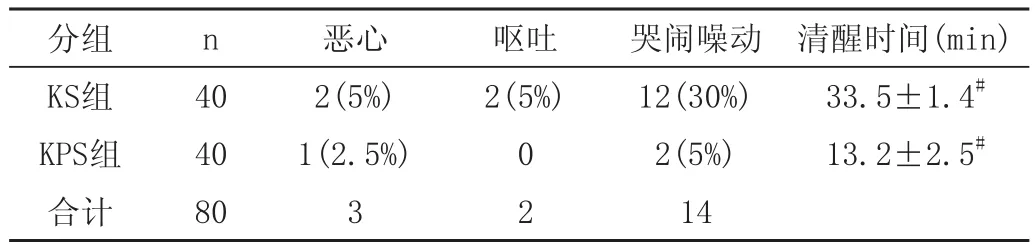

2.3 术中及术后不良反应及清醒时间见表2。K组术者均反映腹肌不松弛,牵拉腹膜及内脏时患儿常有不同程度噪动,术中及术后不良反应及术后清醒时间两相比有统计学差异(P<0.01)。

表2 术中及术后不良反应及清醒时间

3 讨 论

在氯胺酮基础麻醉下行骶管麻醉,能使患儿安静入睡,解决了患儿不易合作的问题,小儿皮肤薄、皮下组织少、体表标记清楚,骶管穿刺比成人容易成功,小儿骶管长度短(1~5mm)、骶管容积小、生理弯曲不明显,从骶管给药,麻药可向胸部硬膜外扩散,从KPS组结果来看,0.8mL/kg的药量完全能足下腹部以下手术的需要(2~2.5h)。组织菲薄、神经根细、髓鞘薄,麻醉作用较成人出现早,低浓度麻药可使阻滞完善,KPS组选用的罗哌卡因因浓度低于一般成人,骶麻效果满意。由于采用7号注射针头,穿刺创伤很小。应该注意的是小儿皮肤至硬膜囊的距离新生儿10mm,小儿<20mm。小儿骶骨是软骨,未完全骨化,所以穿刺时操作应轻柔,以免进针过深或穿过骨质。从KPS组穿刺过程来看,穿过骶尾韧带再进针2mm,空气阻力消失即固定穿刺针是完全可靠的。

小儿骶管阻滞镇痛完善,对应激反应阻断较好,KPS组患儿是循环呼吸稳定,这是因为小儿末梢血管发育尚不健全,循环功能调节所占比重较少,血管顺应性佳,交感神经阻滞对循环功能影响较少。氯胺酮因可肌内给药起效较快,深度镇痛而应用于小儿麻醉,但其内脏镇痛效果较差,不能有效地抑制术中的牵拉反应,这是出现术中躁动的常见原因。此外,一些不良反应也明显存在,如使唾液和呼吸道分泌物增加,有中枢性兴奋心血管作用,也可使循环中内源性儿茶酚胺增多,引起交感兴奋,使血压、心排血量、心率均增加,中心静脉压及外周阻力也增加。K组单纯使用氯胺酮麻醉,用药量大,术中呼吸循环不够平稳,术中躁动、术后恶心、呕吐,并发症发生率高,苏醒时间也较长。而丙泊酚对钙离子通道有轻微的阻滞作用,可使外周阻力和心室压降低,部分抵消了氯胺酮的毒副作用,且丙泊酚本身具有一定的镇吐作用,因此呼吸循环稳定,术后恶心、呕吐并发症发生率低,有资料报道,在小儿全凭丙泊酚麻醉中其诱导量可达3~4mg/kg,维持量则为8mg/kg,KPS组由于复合使用了骶管麻醉,丙泊酚在整个麻醉中只起镇静作用,使用量远低于此。而小剂量的缓慢静脉给药则可完全避免因单位时间用药量过大引起的上呼吸道的痉挛狭窄。本组虽然与氯胺酮复合使用,也未观察到明显的呼吸抑制。可能因为氯胺酮和丙泊酚对呼吸的抑制,与其剂量及推药速度有关,或者轻微的呼吸幅度的改变被常规的吸氧所弥补,而未能表现出SPO2的明显改变。但在临床应用中仍应加强监测。

KPS组麻醉中,氯胺酮为单次注射,而用于术中输注的丙泊酚起效快,作用时间短,所以停药后很快清醒,提高了围术期的安全性。由于罗哌卡因作用时间较长,提供了良好的术后硬膜外镇痛,因而清醒的质量较好。

总之,氯胺酮复合丙泊酚辅助小儿骶管麻醉效果满意,呼吸循环也较稳定,术后清醒快,清醒质量好,围术期安全性高,优于单纯氯胺酮麻醉,是小儿腹部以下手术的一种理想的麻醉方法。