一种耐电解质印花增稠剂的合成

2010-09-21宋子云陈洪龄南京工业大学化学化工学院南京210009

宋子云,陈洪龄(南京工业大学 化学化工学院,南京 210009)

一种耐电解质印花增稠剂的合成

宋子云,陈洪龄

(南京工业大学 化学化工学院,南京 210009)

采用反相乳液聚合法合成了一种耐电解质型印花增稠剂。研究了引发剂、交联剂、反应温度、反应时间和疏水单体十八烷基乙烯基醚对黏度和耐电解质性能的影响。采用IR对共聚物结构进行表征。结果表明,引入疏水单体后共聚物的最佳黏度保留率可达45 %,耐电解质性能得到了明显的改善。

增稠剂;反相乳液聚合;十八烷基乙烯基醚;耐电解质

涂料印花增稠剂是印花糊料中重要的组成部分,它可使糊料具有良好的黏度和流变性,防止染料由于织物的毛细效应而从着色部位向非着色部位渗化[1-3]。聚丙烯酸阴离子型增稠剂虽然目前使用最广泛,但是其耐电解质能力较差,所以需要对其进行改性[4]。改性的方法是将长链单体引入共聚物分子链,形成分子间缔合[5]。使用比较多的单体是甲基丙烯酸十八酯,甲基丙烯酸十六酯等[6-8]。但是酯基在酸碱条件下易水解,会影响缔合效果,使耐电解质性能受到影响。本研究使用十八烷基乙烯基醚作为疏水单体参与反相乳液聚合反应,醚键受酸碱影响较小,长链烷基可以继续发挥缔合作用,改善体系的耐电解质能力。

1 试验部分

1.1 主要原料

丙烯酸(AA),丙烯酰胺(AM),Span80,N,N’-亚甲基双丙烯酰胺(MBAM),均为化学纯;氢氧化钠,氯化钠,过硫酸铵(APS),亚硫酸氢钠,氯化铜,均为分析纯;十八烷基乙烯基醚,煤油,转相剂TX-10,均为工业品。丙烯酸在氯化亚铜存在下,经氮气保护加热减压,蒸馏纯化[9]。

1.2 反相乳液合成

将80 g丙烯酸用氢氧化钠水溶液中和至一定的pH值,加入水溶性单体丙烯酰胺12.8 g,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺,引发剂过硫酸铵,溶解搅匀,加入由一定量的疏水单体十八烷基乙烯基醚,12.4 g Span80和煤油120 g组成的油相中高速乳化10 min。移至四口烧瓶中,通氮气,加入亚硫酸氢钠,于60℃下引发聚合。在60 ℃下保温3 h出料,加入TX-10,得最终产物。

1.3 性能测试

1.3.1 增稠能力和黏度指数

准确称取3 g产物,加入水配成3 %白浆(质量分数,下同),搅拌使其充分吸水达到平衡,采用NDJ-5S数显黏度计测试白浆黏度。计算60 r/min和6 r/min下白浆的黏度比值VI,比值越小表示流体黏度随剪切应力变大而减小的程度越明显,浆料流变性越好。

1.3.2 黏度保留率

配3 %的白浆300 g,加入0.15 g氯化钠,测试加盐前后的黏度,黏度保留率η=η后/η前。黏度保留率越高,抗电解质性能越好。

1.4 聚合物乳液转化率测定

聚合物乳液转化率测定采用称重法,取约1g的乳液,加入2 %的阻聚剂对苯二酚溶液后放入烘箱80℃干燥至恒重[10],按照下式计算转化率:

式中:投料中不挥发物指除水、单体外的其他组分。

1.5 结构分析

用Avatar-360型傅立叶变换红外光谱仪(美国Nicolet公司)对样品进行检测分析。

2 结果与讨论

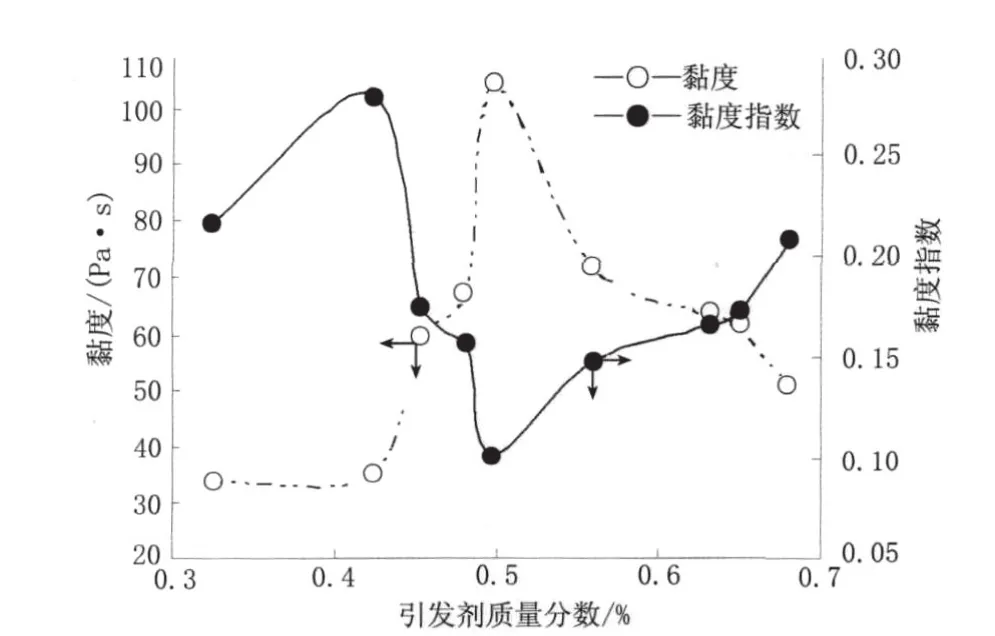

2.1 引发剂用量对黏度和黏度指数的影响

体系中引发剂的量会决定活性中心的多少,进而影响反应的速率和聚合物的分子量。由图1可见,在引发剂总量小于0.5 %(相对于单体的质量分数)时,体系的黏度随引发剂用量的增加而增加,黏度指数下降;但体系的引发剂量大于0.5 %时,黏度随体系中引发剂量的增加而降低,黏度指数上升。这是因为引发剂的量少,生成的活性中心少,一部分被体系的杂质终止失去活性,剩余的少量活性中心不能完全引发反应,残余较多单体,使得增稠性能下降。反应活性越多,反应速率越快,聚合物分子量少,增稠剂的黏度低。但如果反应活性过高,容易发生凝胶爆聚。为得到稳定高效的增稠剂,本实验测定的最佳引发剂的用量为单体用量的0.5 %。

2.2 交联剂对增稠性能和抗盐性能的影响

试验考察了交联剂对增稠剂增稠性能和抗盐性的影响,结果如图2所示。

本研究使用的交联剂为N,N'-亚甲基双丙烯酰胺,其分子式为H2C=CH-NHCO-CH2-NHCO-CH=CH2,其双键会和不同的亲水主链上的羧基发生加成反应[11],使线形分子链变成网状结构,吸收更多的水分子,使得黏度上升,这点从图2可以得到证实:随着交联剂质量分数的增加,白浆黏度呈上升趋势。但是随着交联剂质量分数的增加,抗电解质性能下降明显。这是因为增稠剂分子上的羧基电离产生的静电斥力与交联点上的回弹力产生平衡。当水中外加电解质后,中和部分羧基,使得分子内的静电排斥力下降,此时交联点的回弹力占主导地位。网越大,回弹力越强,分子蜷曲越显著,黏度下降越快[7]。权衡黏度和抗电解质性能两个因素,实验选取N,N'-亚甲基双丙烯酰胺的用量为单体的0.13 %时,得到的二者结果都较好。

图2 交联剂对黏度和抗盐性的影响Fig.2 Effect of MBAM on Viscosity and Electrolyte Resistance

2.3 反应温度和反应时间

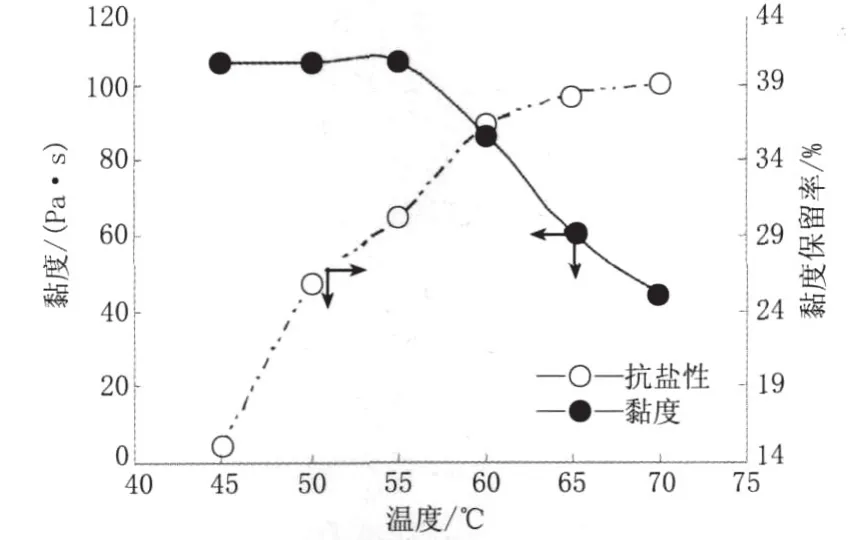

2.3.1 温度对增稠性能和抗盐性能的影响

聚合温度对增稠性能影响如图3所示。由图3可以看出,随着温度的升高,白浆黏度呈下降的趋势,而抗电解质性能加强。这是因为温度越高,反应活性越大,反应速率快,生成产物的分子量低,网络结构小,吸收体系的水的能力降低,黏度下降。同时,当分子量大时,体系的网络大,回弹力大,当外加电解质时,静电斥力消失,网络迅速回缩,导致黏度下降显著。而分子量相对小时,体系网络较小,回弹力有限,另外分子间的物理缔合作用还能抵消部分回弹力,使得体系黏度下降不大。但是分子量过小,不能满足工业要求,所以结合两方面的要求,认为60 ℃比较合适。

图3 温度对黏度和抗盐性的影响Fig.3 Effect of Temperature on Viscosity and Electrolyte Resistance

2.3.2 反应温度和时间对转化率的影响

试验小组测试了在40,50,60,70 ℃下,单体的转化率,结果如图4所示。

图4 不同温度下单体转化率Fig.4 Effect of Temperature on Conversation of Copolymer

从图4可以看出:聚合温度越低,反应的诱导期越长,得到的产物的转化率越低。这是因为诱导期越长,生成的自由基被体系中的杂质终止几率越大,所以转化率越低。50 ℃下,约为20 min左右引发;60 ℃约为15 min引发;70 ℃约为10 min左右引发。但是,在70 ℃下反应引发时,体系的温度会冲过100 ℃,容易产生凝胶。综合温度对黏度和耐电解质性能的影响,认为最佳的反应温度为60 ℃。

由图4还可以看出,在60 ℃下反应1 h之后,单体的转化率已经达到了95 %以上,随着反应时间的延长,转化率变化不大。

将不同反应时间的产物放置一段时间后,比较产物的稳定性,结果如表1所示。可以看出,反应时间低于150 min所得的产物稳定性都不好,放置一个星期后都会有不同程度的煤油析出,而且产物会缓慢聚合,最后形成胶状物质。说明开始合成的产物中有不少未充分反应的单体或短链聚合物。当反应时间大于150 min后,所得产物稳定,继续增加反应时间,产物的稳定性变化不大。所以,认为最佳的反应时间为150 min。

表1 反应时间对产物稳定性的影响Tab.1 Effect of Reaction Time on Stability of Product

2.4 疏水单体十八烷基乙烯基醚影响

由图5可知,随着疏水单体十八烷基乙烯基醚量的增加,黏度保留率先上升,后下降。不加疏水单体的时候,黏度保留率只有20 %。加入一定量疏水单体后,体系的黏度保留率最高可达到45 %,为不加疏水单体时的2倍。说明加入疏水单体后,体系的抗电解质性能得到大幅改善。这是由于疏水单体引入增稠剂分子后,分子间的长碳链单体发生分子间缔合,抵消部分回弹力所引起的蜷曲的趋势。另外,长碳链形成空间阻碍作用,会保护部分羧基离子,使得整个体系的抗电解质性能提高。同时,如果体系中疏水单体量过多,发生分子内缔合几率增加,使蜷曲加重,耐电解质性能下降,并且加入过多的疏水单体会降低共聚物的亲水性,影响增稠性能。实验表明疏水单体占单体总数的2 %时达到的效果最佳。

2.5 聚合物IR

共聚物的红外谱图如图6所示。其中,3 425.58 cm-1处为—OH峰,为聚合物中吸附的水分子。在2 927.10 cm-1和2 855.20 cm-1处的振动峰为—CH对称和不对称伸缩振动峰;1 668.14 cm-1和1 324.71 cm-1处出现的振动峰为羧酸中C=O伸缩振动峰;1 453.16 cm-1处的振动峰为羧酸中的C—O振动峰;1 561.24 cm-1处的是羧酸盐特征吸收峰;1 410.17 cm-1处的为—NH的伸缩振动峰,说明丙烯酰胺参加了聚合反应;1 172.35 cm-1处的为醚键的伸缩振动峰,说明十八烷基乙烯基醚参加了反应。在1 600 cm-1处附近的C=C伸缩振动峰消失,说明聚合物中单体已经反应完全。

图6 聚合物的IR谱图Fig.6 FTIR Spectra of Copolymer

3 结 论

1)采用反相乳液聚合合成了耐电解质性能较好的印花增稠剂,最佳的反应条件为引发剂用量为单体总量的0.5 %,交联剂为0.13 %,反应温度为60 ℃,反应时间为150 min。

2)引入疏水单体十八烷基乙烯基醚后,较好地改善了增稠剂的耐电解质性能。当加入2 %的疏水单体后,最佳黏度保留率可达45 %。

[1]邢凤兰,徐群,贾丽华,等.印染助剂[M].北京:化学工业出版社,2008.

[2]商成杰.新型染整助剂手册[M].北京:中国纺织出版社,2002.

[3]刘国良.染整助剂应用测试[M].北京:中国纺织出版社,2005.

[4]KOENIG Harvey S, BRYANT George M.Acrylic Acidacrylate Copolymer Thickening Agents,US:4268641[P]. 1981-05-19.

[5]赵军子,牛俊峰.疏水缔合型聚丙烯酸盐增稠剂的研究[J]. 印染助剂,2004,21(1):10-13.

[6]田大听,谢洪泉.丙烯酸/丙烯酰胺/甲基丙烯酸十六酯三元共聚合成缔合型增稠剂[J].石油化工,2002,31(10):834-836.

[7]刘玉勇,于善普.反相乳液聚合制备增稠剂[J].精细石油化工进展,2003,4(8):25-29.

[8]赵振河,张高奇.增稠剂的反相乳液聚合及增稠性能研究[J].化学研究与应用,2002,14(5):545-548.

[9]吴德英,刘菁,刘钢,等.环保型高性能增稠剂CTF的合成[J].印染助剂,2001,18(2):17-19.

[10]程时远,陈艳军,王康丽.含氟丙烯酸酯三元共聚物乳液的研究[J].高分子学报,2002(5):560-564.

[11]潘智存,王晓茹,张达华,等.丙烯酸系反相乳液共聚合反应的研究[J].清华大学学报:自然科学版,1998,38 (6):49-51.

Synthesis of a Printing Thickener with Electrolyte Resistance

SONG Zi-yun, CHEN Hong-ling

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, China)

A printing thickener with electrolyte resistance was synthesized by inverse emulsion polymerization. The effects of initiator, cross linking agent, reaction temperature and time, octadecyl vinyl ether on the thickening and electrolyte resistance performance were studied. The structure of the copolymer was characterized by IR. The results showed that best retention rate of viscosity could reach 45% after attending hydrophobic monomer, and electrolyte resistance performance was improved observably.

Thickener; Inverse emulsion polymerization; Octadecyl vinyl ether; Electrolyte resistance

TS194.23

A

1001-7003(2010)11-0017-04

2010-04-28;

2010-09-22

宋子云(1985- ),女,硕士研究生,研究方向为纺织印染与化工。通讯作者:陈洪龄,教授,hlchen@ njut.edu.cn。