前路减压植骨内固定治疗脊髓型颈椎病的临床分析

2010-06-07温健万帆李震

温健 万帆 李震

北京大学深圳医院脊柱外科,广东 深圳 518036

前路减压植骨内固定治疗脊髓型颈椎病的临床分析

温健 万帆 李震

北京大学深圳医院脊柱外科,广东 深圳 518036

目的 探讨前路手术治疗脊髓型颈椎病的临床疗效。 方法 选取2006年1月-2009年12月收治于我院的46例脊髓型颈椎病患者,对其采取前路手术治疗,观察其临床疗效。以及根据病程的长短来分析影响手术疗效的因素。 结果 46例患者经过治疗后,优为25例,良为12例,可为8例,差为1例,总有效率为97.8%,优良率为80.4%,手术效果显著,患者在6个月内手术,术后的JOA评分优良率优于6个月以上的,故病程的长短影响了手术的疗效(P<0.05)。 结论 脊髓型颈椎病易尽早手术,且前路的治疗具有操作简单、安全、疗效好等优点,为治疗脊髓型颈椎病的有效手术方式,值得临床推广应用。

脊髓型颈椎病;手术治疗;疗效

脊髓型颈椎病是指由于颈椎小关节及椎间盘退变为基本病理基础,继发形成椎体缘骨赘,并以此压迫脊髓或支配脊髓的血管,导致的颈脊髓受压或(和)脊髓血供障碍并引起与之相关的脊髓功能障碍的脊髓病[1]。该病是老年人常见的一种颈椎病,在临床上该病约占颈椎病的10-15%[2]。原则上该病一经确诊应尽早行手术治疗,以解除脊髓压迫,保护和改善脊髓功能。目前,大多数专家学者对本病首选手术治疗,其中,前路减压、椎体间植骨融合被认为是治疗该病较好的手术方式之一[3]。我院在2006年1月-2009年12月期间对收治的46例脊髓型颈椎病患者实施了前路手术进行治疗,取得了较好的临床疗效,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组资料为2006年1月-2009年12月期间收治于我院,采用前路减压植骨内固定的手术治疗的脊髓型颈椎病患者46例,其中男性25例,女性21例;年龄43-69岁,平均年龄为56.4±7.0岁;病程3个月-3年,平均10个月。本组资料需排除:合并有其他精神系统疾病(如帕金森病、脑梗塞、偏瘫等)、无骨折脱位型颈脊髓损伤者、合并有椎动脉型或交感型颈椎病患者以及MRI显示有脊髓变性者。患者的主要临床表现有:手指麻木,手部活动不灵活,持物困难;颈肩部疼痛;下肢乏力、走路不稳;腱反射活跃或亢进;排便困难等。影像学检查:术前所有患者均摄颈椎正侧位X线片和颈椎MRI检查,X线均有明显的颈椎间盘退变的特征;MRI检查显示患者均有不同程度的颈脊髓受压,其中1-2节段脊髓受压的有30例,多节段脊髓受压的16例,腹背侧显示脊髓受压的有19例,均无脊髓变性。

1.2 手术方法 本组患者均采取前路减压融合固定术进行治疗,患者均取仰卧位,行气管插管全麻,颈部轻度后伸,头部固定,颈、肩衬垫,双肩向远端牵引。右颈前颈纹切口进入,分离颈前软组织、气管、食管牵向内侧,颈动、静脉牵向外侧,按颈前入路显露椎体,在C型臂下透视确定椎体间隙,显露出颈椎前缘后,透视确认手术间隙,于咬骨钳咬除大部分椎后,以小枪钳及刮匙扩大减压窗并清理后方骨赘、残留椎间盘及增生骨化的后纵韧带,并潜行操作扩大减压范围,修整减压窗选取合适的钛笼,填入细碎之自体骨,在牵引下置入钛笼,再以钛板固定于手术间隙上下椎体之间,透视确认后锁定自锁装置,放置引流条逐层闭合伤口,最后颈托固定。

患者术前1d、术中及术后3d抗生素预防感染,术中及术后3 d常规应用甲强龙80mg Bid,减少减压后再灌注对脊髓可能造成的损伤。2天后拔出引流条,复查x片,术后3-5 d佩戴围领下床活动,1周拆线,围领固定3个月,出院前及术后3-6个月拍X线片复查随访。

1.3 疗效评定标准 脊髓型颈椎病的临床疗效按照JOA颈椎病疗效评判标准[4]进行评分。评分时,上、下肢运动功能各4分,上、下肢及躯干感觉各2分,膀胱括约肌功能为3分,正常情况下,总分为17分。根据评分将患者病情分为4级:①0-4分为严重:四肢大部分或完全瘫痪,生活不能自理;②5-8分为重度:四肢有部分功能,但丧失工作能力;③9-12分为中度:有运动及感觉等改变,可做一般轻工作;④13-16分为轻度:有轻度运动及感觉等改变,可做一般轻工作。根据患者手术后病情的好转程度(级差)来评价疗效:其中,优:好转2个和2个级差以上;良:好转1个级差;可:手术前后属同一病情等级,感觉障碍水平有下降,且四肢肌力确有改善;差:术后症状体征基本无改善或加重。其中有效率=(优+良+可)/总病例数×100%,优良率=(优+良)/总病例数×100%。

1.4 统计学处理 采用优良率进行比较及spss12.0软件进行分组数据统计分析。P<0.05为有显著性差异。

2 结 果

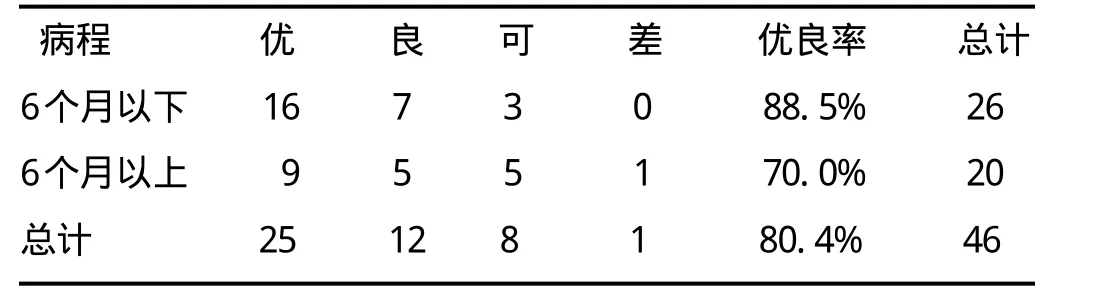

本组患者均未出现手术并发症,术后多数患者感觉全身轻松,胸腹束带感好转,感觉四肢肌力逐渐恢复。术后随访3个月-2年,颈椎摄片未发现有颈椎不稳定现象,植骨均愈合,且患者症状均明显缓解。目前根据术后3个月对患者手术效果进行评价,根据患者术前评分以及术后评分确定患者病情等级,并根据术前及术后病情等级差判定患者手术效果。如表1。

表1 不同病程对术后功能优良率比较

3 讨 论

脊髓型颈椎病多发生于老年患者,该病起病隐匿,不同个体差异大,易误诊为其他疾病耽误治疗时机[5],且致残率较高,轻者可丧失部分或全部劳动能力,重者则四肢瘫痪[6],长期卧床,给患者带来了极大的痛苦。目前针对该病采取的措施是早诊断和早治疗。在诊断该病时要注意患者是否具有颈髓受压的临床表现及体征,观察影像学检查特别是MRI表现的受压情况与临床表现要一致,另外就是必须要排除脊髓侧索硬化症、椎管内肿瘤、末梢神经炎等疾病。该病的治疗目前多倾向于手术治疗,其中把握其手术指证就十分重要,其主要的手术适应证[7]有:临床症状明显且经影像学检查证实;病程较长且症状持续加重而又诊断明确;脊髓受压症状虽为中度或轻度但经非手术疗法治疗无改善而又影响工作者。

本组患者均采取前路减压融合固定术进行治疗,其特点为手术暴露容易,操作方便,出血少,既能直接解除致压物,又能向前扩大椎管,同时作植骨融合,稳定颈椎,维持颈椎的高度。因为颈椎病退变一般为3个椎体以内的椎管有狭窄,因此前路手术一般均能达到减压的目的。该术式可能存在的风险有椎管静脉丛出血、硬膜损伤、术后合并声音嘶哑、内固定松动移位等,在手术时应做好相应准备,如备好双极电凝、要认真操作、避免术中长时间牵拉等。前路减压融合固定术的主要优点有:第一是可以直接减压,对脊髓的干扰较小,易于在相对正常的条件下处理压迫脊髓的髓核组织,预防脊髓继发性损伤;第二是减压范围出传统的椎间盘及增生的骨赘外还包括椎体平面及其OPLL等致压因素;第三是可在直视下操作,避免手术盲目性,可以有效地预防术中脊髓或神经的损伤,术后恢复快;第四是该术式能有效恢复颈椎生理曲度和椎间高度,更易于神经恢复;第五是可以提高颈椎术后即刻稳定性,可以早期下床活动,预防卧床并发症的发生。

本组46例患者通过前路减压融合固定术治疗,25例为优,12例为良,8例为可,1例为差,总有效率为97.8%,优良率为80.4%。本组患者总体治疗效果较好,有此也证明了前路减压融合固定术是治疗脊髓型颈椎病的有效方法之一。

脊髓型颈椎病本身具有一定的自然病史,外科手术可能达到阻止临床症状恶化的目的,也可能由于脊髓的损害已达到不可逆程度,因此即使解除压迫也不会使脊髓功能改善或恢复,这也是部分在6个月内手术的患者,术后效果无法到达优良的可能。但有更多的病例,发病后症状和体征并非迅速恶化,而是处于缓慢加重的过程,因此手术治疗可能取得更好效果。目前针对早期诊断尚无统一的诊断标准,我们认为脊髓型颈椎病早期主要是指临床症状发生的初期。此时病理变化、临床症状和体征相对轻微,目前根据本组资料的研究,选择6个月手术的患者,术后的JOA评分改善率较高,仍建议脊髓型颈椎病一旦诊断成立,应该采取积极对策。非手术治疗时间不宜太长,经密切观察症状和体征不缓解就应尽早行外科治疗,不必观望。

综上所述,在满足手术适应证的前提下,因尽早实施前路减压融合手术治疗脊髓型颈椎病具有操作简单、稳定性好、手术风险小、疗效好、椎间植骨融合快、植骨融合率高、并发症少等优点,为治疗脊髓型颈椎病的有效手术方式,值得临床推广应用。

1.高岩,刘振利,刘艳兵.脊髓型颈椎病病因病理研究现状[J].河北北方学院学报(医学版),2009,26(6):76-77

2.陈雄生,贾连顺,袁文等.脊髓型颈椎病自然史规律研究[J].中国矫形外科杂志,2002,10(13):1301

3.张山,祁红辉,刘吉祥等.显微镜下两种术式治疗脊髓型颈椎病106例分析[J].中国实用医药,2009,4(23):18-20

4.王天才,徐宏辉,刘宏建.脊髓型颈椎病外科治疗42例临床分析[J].中国实用医刊,2009,36(10):64-65

5.贾考田,苏瑞芳.颈椎病误诊为植物神经功能紊乱1例[J].罕少疾病杂志,2003,10(5):46-46

6.胡必富.颈椎间盘突出“致残”的MRI评价[J].中国CT和MRI杂志, 2005,3( 4):59-59,63

7.王恒龙,姜振国,朱剑等.脊髓型颈椎病前路手术48例临床分析[J].实用骨科杂志,2009,15(6):445-447

Clinical analysis of anterior cervical decompression and autograft fusion for treating cervical spondylotic myelopathy

WEN Jian,WAN Fan,LI Zhen.Department of Spine Surgery, Peking university Shenzhen hospital, Shenzhen 518036, Guangdong,China

ObjectiveTo evaluate the ef fect of operative treatment for patients with cervical spondylotic myelopathy.MethodsThe clinical data of 46 patients with cervical spondylotic myelopathy of 2006.1-2009.12 treated by anterior approach were reviewed and analyzed, And according to the length of course to analyze the factors affecting surgery.ResultsThe ef fect of 46 cases operation: 25 cases were excel lent, 12 cases were good, 8 cases were passed and 1 cases were bad.The total effective rate was 97.8% and the excel lent and good rate was 80.4%, significant effect of surgery, Patients within 6 months after surgery the good rate of JOA score is better than 6 months or more, so the length of course af fected the outcome of surgery (P <0.05).ConclusionCSM easy to surgery as soon as possible, Anterior approach is a operating simply, safe and ef fective method for patients with cervical spondylotic myelopathy.It’s worth to spread application.

cervical spondylotic myelopathy;operative treatment;therapeutic effect

R681.5

A

10.3969/j.issn.1009-3257.2010.04.003

2010-06-04