高职院校教师职业倦怠调查及分析*

2010-05-16叶美芬

李 柯 , 叶美芬

(湖州职业技术学院 人事处, 浙江 湖州 313000)

近三十年来,许多学者对职业倦怠问题进行了广泛研究,并把研究触角伸向了教育领域。国外的诸多研究均显示,教师职业是最具压力的职业之一[1](P47-51)。如果教师的职业压力长期得不到有效控制,就会直接导致职业倦怠。长期以来,由于一些高职院校为了提高教育教学质量,只注重对教师高标准、严要求,却忽视了对教师职业生涯及其心理、行为变化的研究,从而导致一些教师出现了职业倦怠现象。

本次调查力求真实反映高职院校教师职业倦怠的状况,分析职业倦怠产生的原因并进行必要的关注和调适,加强教师对自身健康水平、职业特点的认识,促进高职院校教师的身心健康发展;同时,本研究也可促使各高职院校关注教师的身心健康和自身发展,为学校管理部门政策的制定和保证教育改革的有效性提供现实依据。

一、调查设计

(一)调查对象及方法

本次调查面向高等职业院校教师,调查基于专业的问卷调查平台——问道网进行,调查时间从2009年3月至2009年7月,历时4个月。调查对象主要来自浙江省内的高职院校,还有来自贵州、湖南、江苏、四川等省的部分高职院校。调查主要采用问卷法和访谈法。共回收问卷170份,有效问卷168份,问卷有效回收率为98.8 %。访谈对象主要是湖州职业技术学院的专任教师,前期的访谈结果作为调查问卷编制的依据,后期的访谈主要用来对调查结果作进一步分析。

(二)调查工具及过程

国外用于评估职业倦怠症状的工具主要有:Maslach工作倦怠问卷(MBI)、厌烦倦怠量表(BM)、Oldenburg倦怠量表(OLBI)和Shirom-Melamed枯竭量表(SMBM)等。其中MBI和BM是两个最为常用的工具,Schaufeli和Enzmann(1998)对实证研究的统计分析表明,90 %以上的期刊论文和研究报告都采用MBI作为倦怠的测量工具,另有约5 %的研究采用BM作为倦怠的测量工具。 MBI量表是多维结构的倦怠量表中最具代表性的,该量表把工作倦怠从情绪衰竭、去人性化、个人成就感降低这3个维度来加以定义。

本次调查所采用的工具是基于对高职院校教师职业现状与特点深入分析的基础上,对MBI量表进行修订而成。为此,笔者首先从湖职院选取了20位高校教师(教授3名、副教授4名、讲师8名、助教5名)进行深度访谈。访谈的主要内容为职业倦怠的基本情况、产生的原因、症状、后果和影响因素等。之后对访谈得到的条目进行归类、汇总,得到各类倦怠条目的频次和重要性排序,初步加工成含有32个项目的量表。然后,请10名高校教师和2名心理学教师对项目的适当性和量表的科学性进行评定和修改,最终确定25个测量项目(包含5个综合测量项目)。最后通过网络在线填写问卷并提交的方式完成问卷的收集工作。

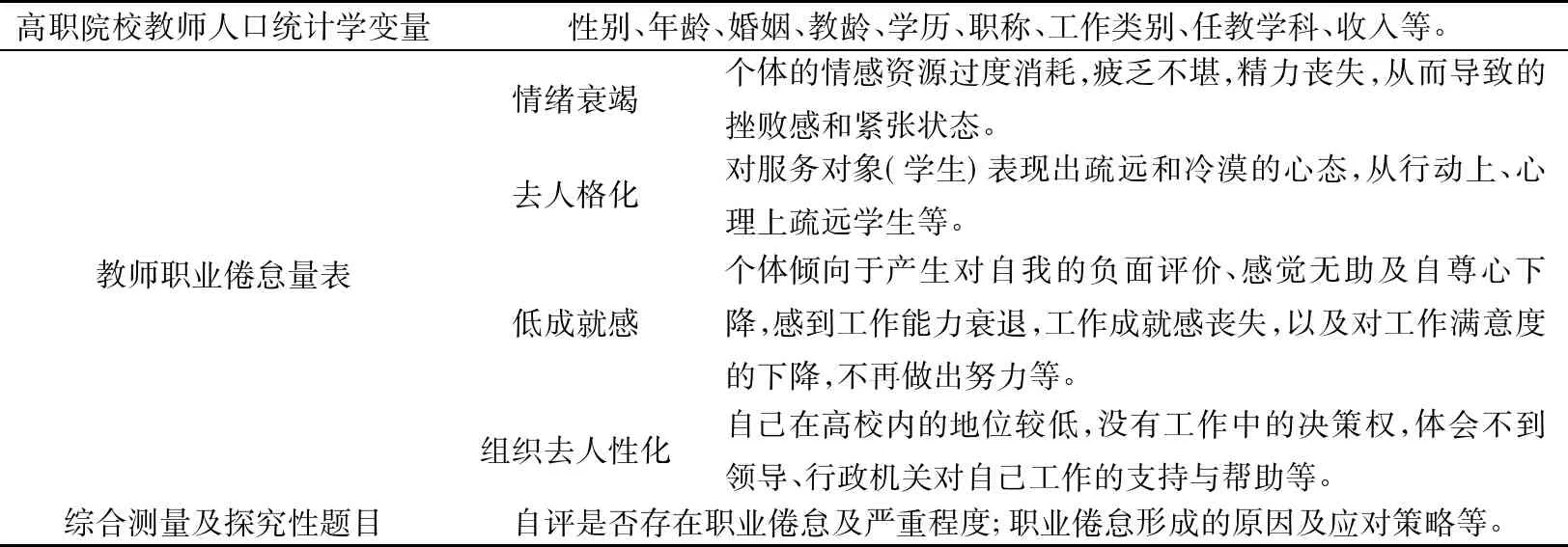

最终形成的测量量表在MBI的基础上,增加了组织去人性化维度。主要原因是访谈中发现,高职教师对高校内的行政管理机构失望、消极的评价成了工作倦怠的重要因素。因为这些内容都是教师对于高校组织运行的评价,因此将这一因素命名为“组织去人性化”。修订后的测量量表主要维度及内容见表1。

表1 高职教师职业倦怠测量量表主要维度及内容描述

(三)调查数据及处理

本次调查所有数据均采用SPSS16.0软件进行统计分析。测量量表采用五点计分方法,计分方式为1到5分。1代表“从未如此”,2代表“很少如此”,3代表“有时如此”,4代表“经常如此”,5代表“一直如此”,分值越高则表示职业倦怠情况越严重。

在研究中,笔者对该问卷进行了信度检验,显示整个问卷的Alpha系数为0.910,情绪衰竭、去人格化、低成就感和组织去人性化四个测量要素的Alpha系数分别为:0.759、0.839、0.781和0.811,表明问卷具有很高的信度。

二、调查结果及分析

(一)高职院校教师职业倦怠的基本状况

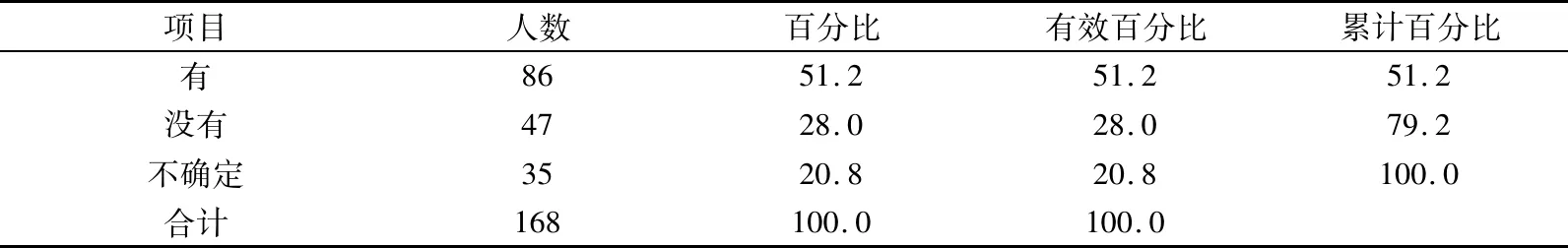

在问卷的综合测量题目中,要求被调查者主观判断自己的职业倦怠总体情况,调查结果如表2所示。

表2 高职院校教师职业倦怠基本状况

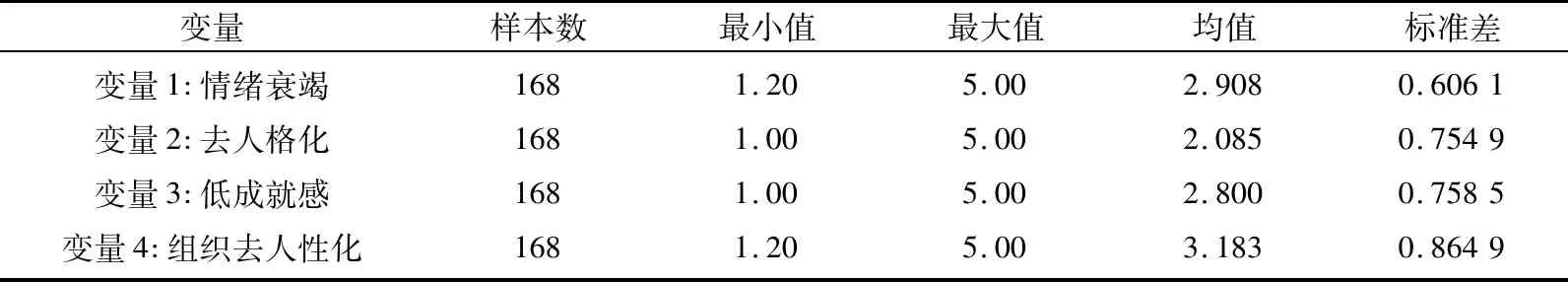

本次测量的四个要素:情绪衰竭、去人格化、低成就感和组织去人性化的得分情况如表3所示。

表3 高职院校教师职业倦怠测量要素的描述统计量

从表3可以看出,组织去人性化这一维度的平均分高于其5级计分的中值3分,情绪衰竭和低成就感的分数也接近于中值。这一数据说明,此次调查中高职院校教师职业倦怠情况已经比较严重,需要引起重视,并且组织去人性化维度最为严重,情绪衰竭和低成就感较为严重,去人格化表现较轻。

(二)高职院校教师职业倦怠状况与测量要素的回归分析

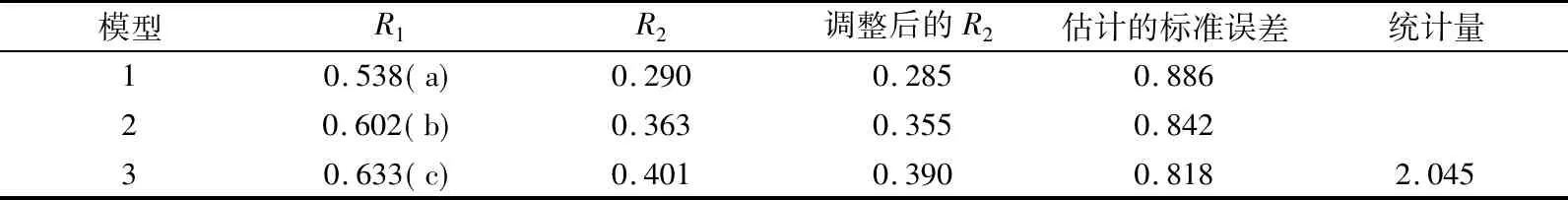

为了进一步找出影响高职院校教师职业倦怠的主要因素,本研究采用多元回归法进行因素分析,从影响高职院校教师职业倦怠的因素变量中找出对职业倦怠影响最大的因素。本文采用逐步回归法,因变量是高职院校教师职业倦怠严重程度,自变量分别是情绪衰竭、去人格化、低成就感和组织去人性化四个纬度的20个子项目,在0.05的alpha水平下进行检测。分析结果如表4、5、6、7所示。

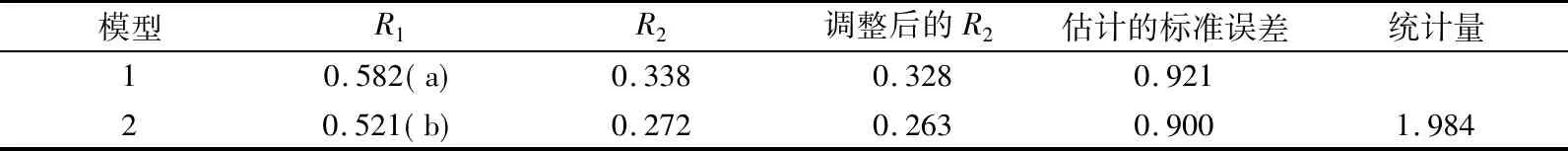

表4 职业倦怠与情绪衰竭子项目回归分析模型概述表

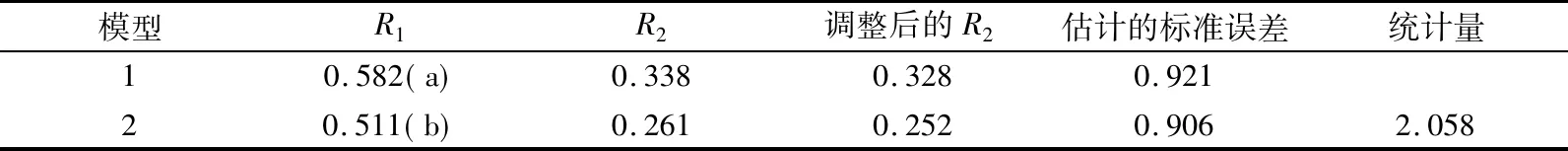

表5 职业倦怠与去人格化子项目回归分析模型概述表

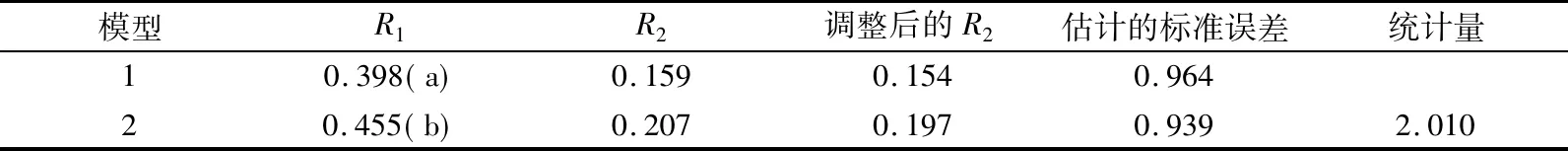

表6 职业倦怠与低成就感子项目回归分析模型概述表

表7 职业倦怠与组织去人性化子项目回归分析模型概述表

由上表得,职业倦怠四个维度中,组织去人性化方面最主要的问题是:认为一线教师地位低和待遇不公平;情绪衰竭方面最主要的表现是:一想到面对工作就无精打采、工作中有挫折感和工作中得不到快乐感;低成就感方面最主要的问题是:对自己所做的工作是否有贡献越来越不关心,做科研纯粹是为了应付考核和评职称;去人格化方面的主要表现是:对学校的归属意识不强,不关心学校未来和对学生感情淡漠。

(三)高职院校教师职业倦怠的人口学变量差异

本文对人口学变量和职业倦怠各维度进行了单因素方差分析,并且对全部有显著影响的人口学变量进行了事后比较检验,主要结论如下:(1)性别和婚姻对职业倦怠各维度的影响不显著;(2)年龄对低成就感和组织去人性化有显著影响。具体表现在:年龄在46-50岁的教师成就感较年龄在30岁及以下的青年教师高,而在组织去人性化问题上则刚好相反;(3)教龄对组织去人性化有着显著的影响。随着教龄的增长,组织去人性化方面的问题越不明显;(4)学历对去人格化和组织去人性化有显著影响。具体表现在:专科学历的教师去人格化程度高于本科教师,硕士及以上学历的教师的组织去人性化程度高于本科教师;(5)职称对情绪衰竭和组织去人性化有显著影响。随着职称的不断晋升,情绪衰竭和组织去人性化的程度越低;(6)收入与低成就感和组织去人性化有显著影响。收入越高,在低成就感和组织去人性化方面的症状就越轻,收入越低,这两方面的表现就越严重。

三、分析与讨论

通过调查发现,高职教师目前面临的职业倦怠情况是不容乐观的,如果这种情形长时间得不到有效缓解,势必会影响教师的身心健康,影响到教师的工作状态与绩效,从而影响到高职教育的质量。同时,高职院校教师职业倦怠并不仅仅是一个简单的现象,而是由多种因素共同作用的结果,因此,在上述分析的基础上,笔者进一步对产生教师职业倦怠的原因作多角度、多层面的深入分析。

(一)高职院校教师职业倦怠的原因总体分析

1.高职院校教师的社会地位与他们的劳动价值不相吻合 近年来,高职教育的发展业已成为社会各界广泛关注、引起热烈讨论的焦点问题。在职业教育史上,人们一直致力于提高职业教育的地位,但在现实中,职业教育一直被认为是低层次、面向社会下层的教育。在相当一部分人的眼里,高职教育还是二、三流的高等教育,还不能与普通高校相提并论[2](P126)。现在这一状况有了一定程度的改变。但其社会地位仍然偏低,与他们的劳动价值不相吻合。处于此种背景下的高职教师极易产生低成就感和失落感,随之职业倦怠便容易产生。

2.高职院校自身建设存在的问题为教师职业倦怠的产生提供了内部环境 随着高等教育的普及,高职教育在中国高等教育规模中己占半壁江山。据统计,截至2008年4月,具有普通高校招生资格的高职高专院校已达1 169所。高职在校生更是达到了相当的规模,但由于历史和现实的原因,中国高职教育发展状态并不理想,其根本原因还在于高等职业教育本身存在很多的问题。

首先,大部分高职院校创办时间短,总体发展不平衡。如:办学思路不清晰,人才定位模糊,特色不明;教学基本建设比较薄弱,多头管理,政策、措施不配套;专业与学科建设不够,与行业发展严重脱节;教学软硬件设施不完备,教育教学改革成效低;师资队伍结构不合理;人才培养质量不高等[3](P64)。这些问题严重阻碍着高职院校的建设和发展,也使得高职院校的教师缺乏一个强大的支持背景。

其次,虽然高职院校数量在不断增加,但大多数是新创办的,或由中专改制和合并升格而来,内部管理体制较为落后。这种落后的管理体制使得广大教师缺乏动力,也无法满足教师的成就需要和自我实现的需要,因而在教师的职业生涯中缺乏支持性反馈,尽管努力工作,但却在一定程度上缺乏成就感,这也是导致高职院校教师产生职业倦怠的原因之一。

最后,由于高职院校创办时间短,存在着大学精神缺失,文化底蕴不足,群体组织氛围欠和谐等问题。在工作中,由于晋级、奖金分配、评职称和评优等原因,会造成教师所在群体不和谐、人际关系紧张,常常使教师产生压抑感,给教师带来不良情绪。所有这些都为高职院校教师产生职业倦怠提供了一个内部环境。

3.高职院校教师自身的角色冲突及对教学对象的低成就感是产生职业倦怠的重要原因 在高职教育的发展过程中,高职院校教师的新角色与原有角色之间有着相当大的差异。中国高职教育既要承担普通高等教育的任务(学历教育),又必须承担职业教育的任务(技术和技能教育)。这就要求高职教师不仅要有扎实的基础理论知识和专业素养,还必须要有较强的实践操作能力。这对高职院校教师而言,无疑是一个严峻的、跨越式的挑战。这些角色统一于教育教学活动中,教师的多种角色在时间和空间上常有延续和交叉,如果教师不能正确认识自身角色,并顺利地进行角色转换或角色调节时,角色冲突就会出现,继而便会逐渐产生职业倦怠[4](P40-41)。另外,绝大多数高职教师专业发展自我规划意识不强,缺乏专业发展的基本理念,导致专业发展方向不明确。这也在某种程度上助长了高职院校教师职业倦怠的产生。

近年来,高校扩招后的生源质量明显下降,而高职学生的文化基础和综合素质参差不齐。由于绝大部分学生的文化基础非常薄弱,教师在专业教学中只好降低对学生的要求,大部分教师很难体会到教学的乐趣和个人的成就感,也无法促进自身的专业成长,根本谈不上“教学相长”了;另外,不少学生对学习缺乏热情,学习动机弱,对教师而言,要不断激发学生的学习兴趣远比其它工作更容易让人感觉到疲倦。因此,教育对象的种种问题是高职院校教师个人成就感低、工作动力严重不足的一个重要原因。

(二)高职院校教师职业倦怠的应对策略

1.通过高职教育的发展和地位的提升,真正提高高职教师的社会地位 高职院校教师社会地位的低下,使其在与其他行业从业者或同行进行诸如经济待遇、职业声望、社会权益等方面的社会比较中心理失衡并最终导致职业倦怠。因此,较直接的解决方式就是提高教师的社会地位,特别是经济待遇。政府应通过制定合理的薪酬办法,使他们在经济方面足以维持充裕的生活,有专业服务的愉快心情。这有利于公众关注高职教师的工作,认可他们的劳动,同时也可促进高职教师对自我价值的认识,提高他们对工作的热情和满意程度,从而最大限度地降低职业倦怠产生的概率。

然而,要真正提高高职教师的社会地位,还应该把重心定位在高职院校本身的发展和全体教师的本职工作上。通过高职教育的发展和地位的提高,使高职教师真正感受到这一群体为社会所尊重。同时还须制定高质量的培训计划,不仅要教给他们教学技能,还应通过培训唤起他们对教育的责任感和兴趣,应让他们懂得教师这一职业的特殊性,对将来可能出现的困难、压力做好心理准备。唯有如此,高职教师的社会地位才能从根本上得到提高,高职教师也才会更安心、热爱、投入自己的工作。

2.强调高职院校内涵式发展,提高教师的高层次需要 要从根本上解决高职院校教师的职业倦怠问题,应将重心定位在高职院校自身的建设与发展上,应强调内涵式发展,实现高职教育真正意义上的“跨越式”发展。高职院校应以教育思想观念改革为先导,以教学改革为核心,以教学基本建设为重点,注重提高质量、努力办出特色,通过专业与学科建设,对专业的设置、培养目标、教学计划、课程体系、教育方法、师资队伍、实训基地等方面进行综合改革与建设,适应社会经济发展的需要,紧紧围绕培养高等技术应用性专门人才来开展教学工作。通过自身的建设与发展,不断提高办学水平和人才培养质量。从而使高职院校的教师肯定自我价值,自信心增强,个人成就感提升,归属的心理需求得以满足,对自身职业和学校的满意度自然就会提高,职业倦怠便可以相应解除。同时,全体教师积极努力的工作,反过来又能促进高职院校健康持续地发展。

3.关注高职院校教师自身素养的提高及人性化职业生涯管理 在充满竞争的现代社会里,压力无处不在,教师要勇于正视现实困难和问题,采取积极态度,应对各种挑战。首先,高职教师应培养良好的人格,树立高尚的职业道德,建立融洽的人际交往氛围,积极参加学校、教研组或学生的集体活动,建立与保持一种和谐的人际关系或氛围。其次,高职院校教师应尽可能利用可能的时间和机会外出进修或进行自学,不断提高自身专业素质,以保护专业教学的激情,保证教学效果。再次,学校或有关教育机构应注重教师的职业生涯管理,从整个教师职业发展过程的角度来考虑如何开发教师潜力、发挥教师作用,帮助教师自我实现与发展,提升教师的个人成就感,从而有效预防或缓解教师职业倦怠。

总之,高职院校教师整个职业生涯的历程,既有高潮也有低谷,不可避免地会遭遇挫折、产生倦怠,甚至会出现停滞发展的状况。因此,高职院校教师的职业倦怠应被视为教师生涯发展历程中的一个自然现象。更为重要的是,教师个体必须不断进修和提高业务水平以适应社会的剧变、教育的革新以及终身学习的迫切要求,教育行政管理部门更应该积极地采取应对措施,以使高职院校教师能够摆脱倦怠,顺利度过低潮期,重新追求专业成长。

参考文献:

[1] 杨秀玉.美国教师职业倦怠根源探析——以巴利A·法伯的研究为中心[J].外国教育研究,2005,(6).

[2] 张志和.高职院校教师职业倦怠成因及对策[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2003,(5).

[3] 王 伟.浅析高职高专教育改革与发展应遵循的几个原则[J].中国高教研究,2006,(3).

[4] 陆晓燕.高职院校教师职业倦怠状况研究[D].湖南师范大学硕士学位论文,2007.