城市公共艺术构建和发展的思考

2010-01-05吕微露

吕微露,刘 斐

(浙江工业大学之江学院,浙江杭州 310024)

公共艺术在当下已经不是个新名词了。当代的公共艺术起源于美国。在 1930年美国经济大萧条时期,总统罗斯福推行新政,委派公共事业振兴署(WPA)向艺术家提供制作大型壁画的工作机会,并且组织全国性的作品巡展,这一做法成为当代公共艺术的开端。之后提倡注重美学,提倡免费户外美术馆。1960年代波普艺术的出现,更带来了公共艺术的进步。在物质文明高度发达的今天,艺术已全面进入社会日常生活,使公共生活逐渐走向了艺术化。用艺术营造城市空间,令城市焕发生机和活力。“美的城市建设成了当前城市文艺复兴的主题,并且城市建设由硬件时代逐步过渡到了软件时代”[1]。

一、城市公共艺术的概念和功能

(一)概念

“公共艺术 (Public Art)是一个外来语,又被称为公众的艺术或社会艺术,它不是一种艺术形式,也不是一种统一的流派或风格;是使存在于公共空间中的艺术能够在当代文化的意义上与社会公众发生关系的一种思想方式,是体现公共空间民主、开放、交流、共享的一种精神和态度”[2]。学术界对公共艺术有多种提法,但基本分为两大类,一类是从狭义的角度界定,另一类则从广义的角度加以阐释。从狭义上讲,公共艺术是指放置在公共空间中 (如:城市绿地、广场、建筑以及城市道路)的雕塑、装饰、园艺、标识、广告、地景等艺术形式。广义的公共艺术包含的内容更为丰富,不仅包含前面提到的诸多艺术形式,还包括由公众兴办或参与的公开的表演艺术和其他公开的艺术活动。公共艺术设计的本质在于通过艺术的多种形式以进行公共精神的构建。公共性是公共艺术的根本属性。这个属性的涵义有两个层面:从表现形式看,它与架上艺术有很大差别,它不属于个人私密的建构物,而是得进入更广泛的公共空间;从内涵上讲,公共艺术兼容了社会功能、审美取向及教化意义,它从整体上介入公众的生活方式,但同时又得倾听并接受公众对它的价值评判。公共艺术不能脱离城市而存在,城市作为公共艺术产生和生发的载体,与公共艺术互生互融。在一定条件下,城市文化反过来还会影响和制约公共艺术的创作和系统建立。

(二)功能

1.实用功能。具有实用性的公共艺术,多半是指公共环境设施。许多国内专家学者将公共环境设施归纳在公共艺术范畴之内,作为公共艺术组成内容之一。“它已成为了当代民主、文化和经济发达国家中提升城市公共空间的文化品位,体现公共精神及公共意志、利益的重要方式和途径”[3]。“公共设施的创意与视觉意象,直接影响着整体空间的规划品质”[4]。城市化进程速度快和发达的城市,公共环境设施越是齐备。无论是城市空间中的交通换乘系统、景区内的标识系统还是小到一个户外饮水机、垃圾桶、电话亭和贩卖厅,都成为了人类文明的物化形态,在整个社会结构和设计范畴内占有重要位置。随着我国改革开放和大规模城市的开发,人们对城市建设的关注及对公共环境的参与热情提高,环境设施也日益显出其重要性,并已成为一座城市的公共文化精神的重要组成部分。

2.审美功能。公共艺术作品作为人与城市公共空间交流与互动的桥梁和城市文化的缩影,具有较强的审美功能,它通常是为了配合既成的环境需要而进行艺术创作。装饰性的公共艺术是公共艺术的主要表现形式。在都市构架中,由于扮演着树立城市形象和提升文化品质的角色,它的设计风格往往多元化。它可以是轻松的,具有波普和调侃意味的作品;或是赋予隐喻内涵的和有所指向的观念性作品;再或是反映当下人们热点和关注聚焦的事件等。例如,奥登伯格设计的洗衣夹,他将生活中再普通不过的小物件通过比例尺度的无限扩大,造成激烈的视觉冲击,让人感到既熟悉又陌生,不禁肃然起敬。还有蔡斯曼哈顿金融广场具有纪念意义的景观石也是如此。通过隐喻的手法,将观念艺术引入现场环境,使公众在此环境中引发无限思考。

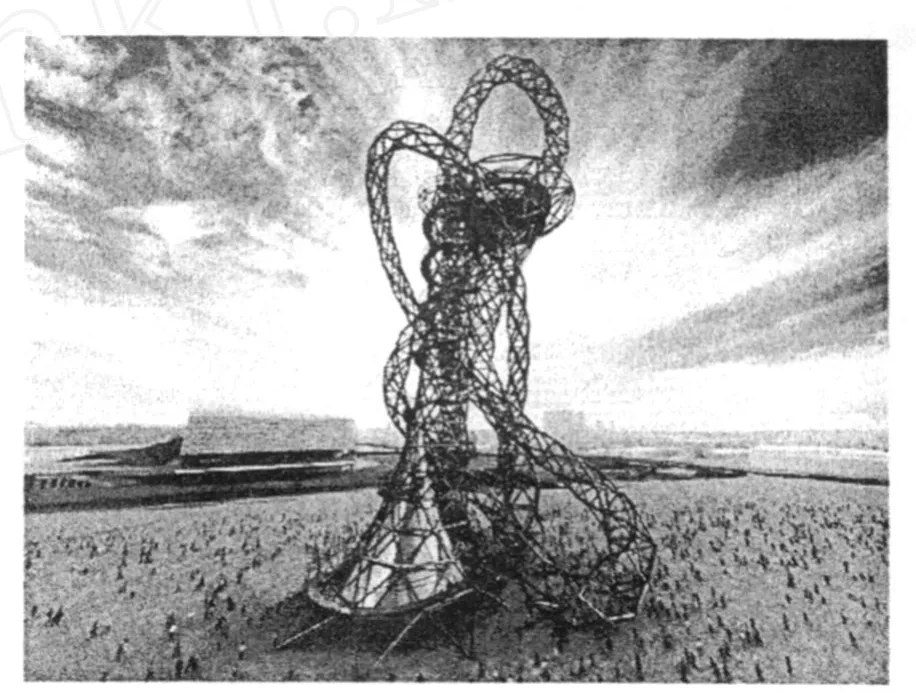

3.城市标志功能。当公共艺术作品或公共艺术活动成为了城市的标志性代言和城市名片的时候,它的政治、经济价值不言而喻。西班牙的小城毕尔巴鄂就是由于建筑大师弗兰克·盖里在那里建造了地标式的公共建筑——古根海姆博物馆而带来巨大的观光效益,使一个由于产业转移陷入经济困境的城市复活。而当代最具商业价值的公共艺术策划活动是 1995年保加利亚大地艺术家克里斯托夫妇包裹德国国会大厦的举动,这一举动使 4000万人从世界各地来到德国,为柏林商业界增加了 20%-30%的客流量,使整个城市的经济运作、城市形象和市民的生活节奏和热点都发生了变化。此外,2012年伦敦奥运会,一座标志性塔式建筑将迎接世界各地的游客。这个名为“水烟壶”①http://tech.sina.com.cn/d/2010-04-03/09194018891.shtml.的公共艺术品是一座不对称的塔式建筑,由一系列错综复杂的钢铁螺旋结构组成,将成为伦敦历史上最大的公共艺术品(见图 1)。其高度达到 377英尺(约合 115米),超过纽约的自由女神像,由曾获得特纳奖的艺术家阿尼什·卡珀尔设计。建在 193英尺 (约合 58米)高的奥林匹克体育场附近,每小时可接待大约 700名游客,将建有一个观景台以及一个户外人行道。它的出现将成为奥运会的一大亮点。

图 1 伦敦奥运会标志性建筑“水烟壶”

二、城市公共艺术构建原则

有人说城市公共艺术是一个城市的名片,它不仅反映了城市的精神,更是一种文化的象征。它相对于城市文化来说,只算是一个分项,从属于城市文化。西方的公共艺术很好地实践了地域性和文化性,像维也纳的约翰·斯特劳斯像,丹麦的美人鱼,法国的新旧凯旋门、新加坡的鱼尾狮,美国的自由女神像都是当地的标志性雕塑,国家的形象大使。

在我国,公共艺术的前身和实践是城市雕塑。经过 30年的发展历程大致经历了四个发展阶段。经济增长、社会开放为城市雕塑和城市公共艺术品的兴建提供了有力条件,使它成为公众需要的重要精神产物,成为地域文化的形象符号,成为中国城市现代化进程的文化标志。“创建和谐社会”、“科学发展观”、“可持续发展”这些字眼我们并不陌生,但是如何将这些精神植入公共艺术作品却是值得思考和探讨的。首先需要建立以下几个原则:

(一)整体性原则

这里的整体性应该包括两个方面。一是指作品空间形态的整体规划,二是指色彩整体规划。成功的案例有杭州中山中路上的南宋御街,在构思伊始就将在步行街上建立城市公共艺术品的观念渗透入设计方案中,当施工完成之时,展现在公众面前的,无论是建筑的风格定位、城市文化历史底蕴的挖掘、公共环境设施的布局还是公共艺术作品的空间陈列都是整体性的。再如杭州西湖南线,代表性公共艺术品有金牛出水、浪里白条张顺、李密引水、杭州老地图地雕及六公园《驻浙国军第八十八师将士支援淞沪会战纪念碑》、《志愿军像》和苏堤旁中国画大师黄宾虹的塑像等 30多件。这些作品的特点是以历史题材作为背景,贯穿整个空间流线,时间跨度大,新旧思潮在环境空间中均有所体现,但还是保持着一个完整的形式感和历史脉络,使公众较容易找到创作的来源和出处。而西线带,代表性公共艺术品如“上香古道”中形形色色的人群、西湖船娘、牌坊等也是建立在整体性的原则基础之上,依托人文背景而设,青山绿水间的清雅,古朴优雅中尽显杭州南宋文化的历史底蕴。同时,色彩作为公共艺术作品表现力和感染力强有力的支撑已越来越受到关注和重视。在和谐统一的背景下,如何实现色彩和形式恰如其分的组合,作为一个创作整体考虑是至关重要的。不符合大众审美规律而进行的随意拼凑必然会造成严重的视觉污染。

(二)预见性原则

所谓预见性,指在公共艺术系统建立之初,由政府职能部门组织并联合城市规划师、城市形象顾问、建筑师和景观师对是否需要建立这个系统和系统建立产生的价值效益有个合理的预判。进入 21世纪的城市,经济已不再是衡量一个城市发达与否的唯一标准,文化逐渐成为城市的核心要素。一座城市中有没有富有创意与代表性的公共艺术作品,有没有适当比例的文化交流与审美及休闲娱乐的公共空间,已经成为衡量一个城市文化品质高低的重要指标。梳理杭州的公共艺术脉络不难发现,它的系统规划带有明显的预见性。西湖南线、西线的公共艺术规划,依托优美的自然山水,更多地书写杭州城市的人文底蕴。城市空间中的广场、步行街、公共绿地则更多注入生活场景片段,让人在行走中感知自我,感知生活。钱江新城的公共艺术规划配合“新城”的概念,将多元的文化思考植入公众的视野,提供了一种艺术家与公众、艺术与公众之间对话的可能。

(三)以人为本原则

艺术有别于政治、经济属于精神范畴,体现的是人对高尚精神层面的需求与向往。因而,在设计城市公共空间中的艺术作品尤其要充满人文关怀,加强公众与作品的互动与对话。目前展现在公共空间中的艺术创作,题材上已从单一表现政治历史发展到寻常百姓的生活场景,表明以人为本的精神正在社会中占主导地位,这是思想解放、生活方式变化的结果。例如杭州西湖文化广场的公共艺术作品,既融入历史文化同时又加入波普元素,使城市空间赋予节奏感和跳跃感,表现形式与材料均从单一走向了多元化。艺术家借助材料这样一种有力的艺术语言,使作品更富有生命感。此外钱江新城带,政府邀请了多位国内外优秀艺术家在此创作,像充满波普意味和夸张手法的“手机”、“钱包”、“第一时间的真实报道”、反映生活情趣的“莲”、“口香糖”等等,则呈现了更多的包容性和多元文化的撞击。与此同时,艺术作品的展览方式也发生了巨大的变化,作品从“被看”的客体转变为与公众互动交流的主体,艺术作品不再是冰冷的、与人有距离感的实物,而是成为了城市生活中的一抹不可或缺的亮色。这些形形色色的公共艺术作品可以说是杭州由西湖时代迈向钱塘江时代的一个缩影,体现了城市文化的“兼容并蓄”,“继往开来”。

三、城市公共艺术发展的思考

(一)运用科学发展观,系统规划发展

新时代的城市公共艺术品需要有新的语言、新的形式,在不同的背景下与时代对话、与环境对话、与大众对话。它往往是一个城市气质与内涵的点睛之笔。作为城市风格与文化品位的艺术载体,不仅有艺术的审美功能,还有教化功能。纵观杭城的公共艺术作品,数量之多,跨度之大应该在全国属于前沿地位,政府也十分重视城市文化对于城市生活各个层面的影响。杭州每年一次的西博盛会、动画创意产业、工业设计创意产业、经济会展业如火如荼的开展,打造休闲宜居创业之都的愿景都显示了政府发展城市文化的决心。中国文化以及东方精神向来重视人与自然的和谐共存,这正好与国家提出的创建和谐社会相契合。艺术作品要具有时代性、思想性、公共性、艺术性以及精神穿透力,它应该成为一座城市的坐标,打上这座城市在时空中的印记,并且不知不觉地渗透到市民的思想、思维和生活方式中去。目前许多专家呼吁我国应该效仿西方发达国家,建立自己城市的“公众艺术百分比”的运作模式:在进行城市规划建设前,由政府部门出资,合理分配公共基金,将城市规划师、建筑设计师和城市雕塑家的专家意见综合在一起,共同设计出最适合人们居住的美观、实用的公共活动空间。因此,根据中国特色,参照国外经验,运用科学发展观,建立一套行之有效的程序化运作模式,是城市公共艺术未来发展的必由之路。

(二)传承城市特色和风貌,与城市文化互动发展

城市公共艺术还应传承城市特色和风貌,与城市文化发展互动,这样城市公共艺术才有持久的生命力。曾经矗立在西湖六公园,作为杭州地标城雕的“美人凤”就是因为缺少了人文积淀和城市代表形象而被人们所抛弃,而真正具有标志性的作品往往与历史有关,与地域人情有关,还与形象符号有关。鉴于当下的历史新时期,我们需要在传承城市历史文化特色和风貌的基础上积极倡导立足传承、大力创新,作品应与城市建设发展达到一个较好的契合度。艺术家应该通过自己对于时空、历史、人文的理解,用创意的构思把无声的艺术作品翻译成世界语言展示给公众。同时用现代手法、现代材料连接古典写意的美学传统,创造出既能体现地域特色及文化底蕴,又能融合新旧艺术思潮来美化城市公共空间。城市的发展若都能有各个环节的协调和共同努力创造,并能增加环节之间的联系性和统一性,那么,真正实现公共艺术时代将不久远了。

[1]樋口正一郎.世界城市环境雕塑 (欧洲卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.197.

[2]孙振华.公共艺术时代[M].南京:江苏美术出版社,2003. 25.

[3]张海林,董雅.城市空间元素公共环境设施设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.2.

[4]施慧.公共艺术设计[M].杭州:中国美术学院出版社,1996. 27.

[5]诸葛雨阳.公共艺术设计[M].北京:中国电力出版社,2007. 79.