医学院校“订单式”人才培养模式的特征与瓶颈

2009-01-18邓寿群甘雅芬刘民

邓寿群 甘雅芬 刘 民

摘要构建医学院校“订单式”人才培养模式,走产学之路,对于解决我国医学教育规模扩张和学校毕业生就业之间的矛盾有积极作用,同时也是培养地方卫生人才的一种高效手段,本文在分析医学院校“订单式”人才培养模式的内涵基础上,剖析了医学院校“订单式”人才培养模式构建特征,同时指出了其发展瓶颈。

关键词医学院校 订单式 模式

中图分类号:G64文献标识码:A

构建医学院校“订单式”人才培养模式,走产学研之路,对于解决我国医学教育规模扩张和学校毕业生就业之间的矛盾有积极作用,同时也是培养地方卫生人才的一种高效手段。

1 医学院校“订单式”人才培养模式内涵

(1)“订单式”人才培养模式。所谓“订单式”人才培养,就是学校根据用人单位的需要,与用人单位共同制定人才培养方案,签订学生就业订单,并在师资、技术、设备等办学条件方面合作,学生毕业后直接进入用人单位的一种人才培养模式。其基本要素包括订单(合作培养协议)、培养计划、运行机制、工学交替、顶岗工作(有时间要求,有偿劳动)、就业等。它对于职业教育实现从传统教学体系到现代教学体系的转变,提升学生的能力素质、技术素质和职业素质,解决学生的就业问题等都发挥了重要的作用,并已逐渐得到社会的认可。

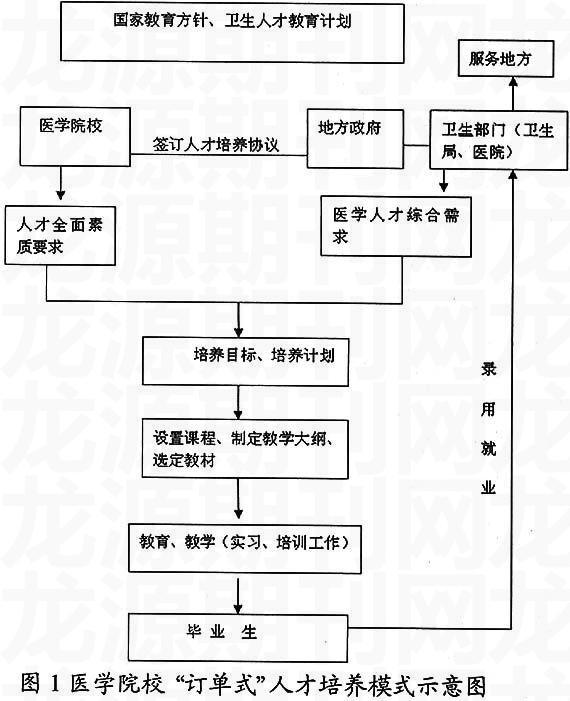

(2)医学院校“订单式”人才培养模式。就是指承担卫生人才培养任务的医学院校与政府在充分调研的基础上确定卫生人才和岗位需求,双方共同合作签订人才培养协议,根据人才全面素质要求与地方医学人才综合需求,医学院校、地方政府与卫生局(或医院)三方共同制订人才培养计划,通过整合三方的人力、智力、物力等相关资源进行教学教育,为政府卫生部门或医院“量身订做”所需卫生技术人才,学生毕业后直接服务地方到政府卫生部门或医院就业的一种产学结合的人才培养模式。(医学院校“订单式”人才培养模式见图1)

2 医学院校“订单式”人才培养模式的基本特征

医学院校“订单式”人才培养模式主要以培养和满足适应地方医学卫生人才需求的实践应用型卫生人才为根本任务,以满足社会卫生人才需求为目标,以培养地方卫生医学人才的实践应用能力为主线来制定专业设置和培养方案。产学结合、府校合作是培养应用型医学人才的基本途径。其具体特征体现为:

(1)府校合作, 由政府、学校、卫生局三方共同制定与实施人才培养方案。首先,府校双方相互信任、紧密合作。学校与政府通过市场调研确定人才需求和岗位数量,在此基础上通过共同签定用人及人才培养协议(即订单)形成一种法定的委托培养关系,从而明确双方职责。学校保证按照政府卫生人才需求培养人才,政府保证合格人才被录用到相关卫生局(或医院)工作。

其次,学校、政府、卫生局(或医院)必须根据市场变化及地方卫生人才的需求,结合地方社会经济文化的实际发展情况,遵循教育教学规律,共同制定一个符合三方(培养方、委托方、受教育方)利益的人才培养计划,这种人才培养计划针对性强,能使“订单生”就业后很快适应工作岗位,达到“下得去”“用得上”的目的。

第三,府校双方利用各自的教育资源共同实施人才培养方案。府校双方在合作、互利、共赢的基础上签定订单培养协议,协议约定府校双方不仅要参与培养计划的制定,还要参与人才培养计划实施的全过程。府校双方应在人力、物力、财力上提供尽可能的教学资源和设备作为必要的保障。同时,订单生培养在得到政府认可和重视的同时,还需要得到政府有关部门的大力支持,解决订单生编制、人事关系和培养资金等后顾之忧。因此,这种人才培养模式更能充分整合社会教育资源,提高教育效率。

(2)针对目标岗位进行实践能力培养。订单培养的最终目标是向各卫生局(或医院)输送合格医学卫生人才,服务地方卫生事业。因此,培养学生的临床实践操作能力是订单教育的重要内容。政府、学校、卫生局三方共针对目标岗位制定的人才培养方案,特别强调学生临床实践操作能力和岗位适应能力。为达到这一要求,在实践教学过程中一方面可通过就地实习,即卫生局(或医院)根据订单生源,通过统筹安排,让学生集中一段时间内在服务当地的市(县)人民医院或其他卫生医疗单位进行临床实习培训;另一方面学校将定期安排学生在学校实践教学基地进行见习,实现教学和实践的相统一,让学生在接受教学过程中通过见习加强临床实践操作能力的目的。

(3)卫生局(或医院)参与人才质量评估。由于政府、学校、卫生局三方共同制定人才培养方案,因此订单生的培养质量高低是政府、学校和社会关注的焦点,为了保证人才培养的优质高效,让卫生局(或医院)得到“用得上、上手快、留得住”的人才,学校根据人才培养方案进行卫生人才评估外,卫生局(或医院)也应深入参与人才质量评估。一方面卫生局(或医院)参与学生综合评价方案的制定;另一方面学生在卫生局(或医院)就地实习阶段,以卫生局(或医院)的评价为主。卫生局(或医院)的评价是人才教育质量评估的重要组成部分。

(4) 地方政府按照协议约定,落实学生就业。“录用就业”作为医学院校“订单式”人才培养模式的基本要素,“订单式”人才培养模式最终目的是培养出符合社会需求的地方卫生人才,达到学以致用、解决地方卫生人力资源紧缺的状况,为社会创造价值。依据订单培养协议,在订单教育完成之后,政府必须严格按照协议规定,落实学生就业,安排合格的毕业生到相应卫生局(或医院)工作。

3 医学院校“订单式”卫生人才培养模式的瓶颈

“订单生”就业导向清晰,服务对象明确,构建医学院校“订单式”卫生人才模式对解决地方特别是农村卫生人才需求有重要现实意义。但要构建人才培养的长效机制必须解决好以下瓶颈:

(1)政策的落实与延续。政策的延续和落实是重中之重,也是订单生能否真正为地方政府服务的基础。因此,在“订单式”人才培养过程中应注重政策的支持与引导,力求建立人才培养的长效机制。由于涉及到用人编制问题,地方政府或卫生局对合作教育的价值认同度可能会出现偏差,这时,学校应与当地政府密切协作,相互沟通,通过充分调研、统筹规划确定“订单生”名额,同时制定并落实相关政策性措施和保障性条例,在制度和法律上明确规定“定单生”录用后的编制和待遇等问题。

(2)订单培养的“数量”与“质量”。订单培养适应了社会发展的需要,特别是在当前社会就业普遍不乐观的形势下,订单培养模式无疑给“订单生”们吃了颗“定心丸”,不用再为将来找工作而发愁,就业压力少。但是,这种“预订”形式,是否会在某种程度上弱化学生积极进取的精神?作为服务基层医学类的订单生来说,他们一到工作岗位基本就投入到临床实践工作中去,“健康所系,性命相托”,把订单医学生的质量培养提到了重要高度,“订单培养”过程应重在“定质量”,而非单单的“定数量、定人员”。故可以考虑怎样把“优胜劣汰”的竞争机制引入订单培养,让“订单生”产生压力,从而增强学习的积极性和主动性。

(3)订单培养目标的针对性与人才培养的全面性。在“订单”培养中,教学计划由卫生局或医院企(事)业单位和学校共同开发,学生的知识结构和能力结构具有较强地域性和实用性特点,并且“订单生”毕业后马上要进入工作岗位,故专业设置方面非常强调专业能力的培养。但教育本身是具有可预见性的,在培养过程中我们一方面要满足地方卫生人才需求来设置相关专业,另一方面也要满足学生未来长远需求。而受“订单”的空间和时间的约束,学校在教学计划和专业设置中,可能没有更多的时间和空间去培养学生全面的临床基本知识和技能,这样容易造成“订单生”知识结构和知识内容的狭窄和单一,从而影响其进一步发展。因此,作为“订单生”的在岗培训和继续教育问题有待进一步研究和解决。

参考文献

[1] 延霞.“订单式”人才培养实践中的问题与解决方法[J].职业教育研究,2008(6).

[2] 周纯江,余涛.关于高职教育订单式人才培养若干问题的思考[J].广西轻工业,2007(12).

[3]“订单式”人才培养模式的特征及其构建.职业技术教育(教科版),2004(25).

[4] 蔡惠州,黄敏,郑锦焕,陈烈平.医学院校毕业生到农村就业的意向及影响因素调查分析[J].中国社会医学杂志,2009.26(1):16~18.