魂牵吊脚楼

2006-11-22左超林

左超林

宋祖英的一首“小背篓,晃悠悠,歌声中妈妈把我背下了吊脚楼……”不知令多少人陶醉不已、神往不已。

湘西“山有张家界,水有猛洞河”。到过湘西的人,不知是缘于对那片山水的记挂,还是对那种风情的依恋,几乎都会多一份牵念,多一份追忆。如果你是一位远道而来的游客,在饱览其山光水色之后,仍觉得意犹未尽、兴致盎然。你不妨随我一起去领略一下土家吊脚楼的独特魅力吧,说不定它将给你的“湘西之旅”带来一个意外的收获与惊喜!

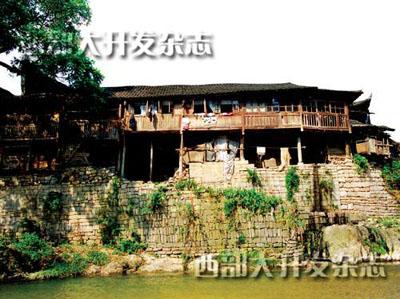

或许,你曾见过白族宫殿式的塔楼,羌族古堡式的碉楼,也见过侗族那美如彩虹般的风雨楼,但你只要对那鳞次栉比、灿然若画的土家吊脚楼瞄上一眼,就会被它轻而易举地“吊”开了胃口。瞧,她头戴青斗笠,身穿金丝裙,两只修长的脚,或倚坡而立,或浸泡溪河。远处望去,宛如一位丰姿绰约、亭亭玉立的土家妹子,那么质朴清纯,那么秀气逼人。然而,她那淡妆素裹的美,美得一时让人难以接受,无论用什么样的溢美之词,都觉得太俗气、太平淡。

“要看吊脚楼,土家寨子走”。这种富有古典的、诗意的、人性的乡土建筑,一般都建造在依山傍水、风光旖旎的地方,或骑坐岭梁,或隐藏河谷;有的还躲进白云深处,与大自然融为一体。由于湘西是个九山半水半分田的大山区,村寨大多小而散,故上百户的大寨并不多,通常由十几家或几十家的同姓同宗为一寨,单家独户也屡见不鲜。而村落的选定,历来都有一套讲究,除了请风水先生看龙脉方位外,还须选择地势好、土质硬、泉水多、树木密、光照足的居住环境,这样,建寨以后才会人丁兴旺,财气盈门。若以现代生态观的眼光来看,其“风水观”也包含了丰富的科学道理与学术价值。

土家吊脚楼多为全木结构,也有少量的木石结构,其最大特点就是解放地球表面,宜山宜水宜平地。屋向一般坐南朝北,或坐北朝南,而忌坐东西向,因犯风水。传统的吊脚楼为四排三间,小康人家为六排五间,大富人家则是十排七间或九间不等。但框架结构不论是几排几间,都是“三柱四棋”或“五柱八棋”。而楼房按其不同的用途,则分为堂屋、书房、卧室、伙房、绣楼、杂屋和厕所。住房一般两至三层,上层住人,楼下用以安置磨房、堆积柴禾以及圈养牲畜。吊脚的一面都有走廊伸出,呈“走马转角”状,作为晾晒、聊天、品茶、读书、弈棋、赏月、绣花和对歌的一个多功能立体空间。每当金色的喜悦写满了乡村的时候,楼台上便挂满了一串串黄灿灿的包谷,红艳艳的辣椒,恰似一幅五彩缤纷的西兰卡普(即土家织锦)——和谐迷人。一些富裕人家除在楼体上涂刷柚油外,还在栏杆、窗户、门楣和壁板上雕花绘鸟,着彩描色,处处透溢着民族文化与传统艺术的芬芳。为了摊晒和家务的便利,不少人家还在房前屋后用青石板铺砌了一块宽敞的晒坪,并在坪的四周种满了桃哇、梨呀、柚子、枇杷、香樟或翠竹什么的。春来百花盛开,鸟鸣蛙唱,金秋层林尽染,果实飘香。颇有陶渊明笔下“榆柳荫后园,桃李罗堂前”、“犬吠深巷中,鸡鸣桑树巅”一样的美妙幽境。静心想来,若有所悟,原本人世间的幸福也莫过于此。

土家吊脚楼由来已久。据《魏书·僚传》101卷载“僚者,盖南蛮之别称……依树积木,以居其上,名曰干栏”。经学者考证,如今土家族居住的吊脚楼,就是当年“干栏”建筑的遗风余韵。至于起源何时?已无法查考,但其来历却有一个流传很久的神秘传说。据称,很古很古的时候,在毕兹卡(土家人的自称)这块土地上,只有一男一女住在那高高的山崖上,崖上树木参天,藤萝遍地。由于时常遭受毒蛇猛兽的侵袭,到了晚上,他们只好各自爬在一棵树上栖居。有一天,女人突然看见一只鸟儿在树顶上做窝,由此受到启发。他们也用野藤在树上织起了一张细密的睡网,并铺上柔软的树叶,这种简便的“原始建筑”,使他们生活得非常舒适与满足。后来,两人就这样结了婚,生儿育女,繁衍后代。不知经过了多少世纪,足智多谋的土著先民,终于从最初的“藤连树”演变到了现在的吊脚楼。不过,在土司制度时期,那些造型精致的吊脚楼,都是土司及山官的别墅,一般平民是不敢奢望的,只能居洞穴,住茅棚,直到清朝“改土归流”后,这一沿袭了八百年历史的土司禁规,才被彻底废除。

上个世纪二三十年代的湘西,曾是中国苦难的一页。凡接触过沈从文先生抒情小说的人,都知道他的名作《一个多情水手与一个多情妇人》。里面所演绎的种种水上人物与爱情故事,莫不与吊脚楼有关。其中精彩的片段如“许多在吊脚楼寄宿的人,从女人热被里脱身,皆在河滩大石间踉跄着,回归船上。妇人们恩情所结,也多和衣靠着窗边,与河下遥遥传述那种‘后会有期,各自珍重的话语。”而当青年水手牛保准备离岸行船时,那吊脚楼里的妇人仍不放心,立在窗口,向河下锐声叫道“我等你十天,你有良心你就来——”这是多么大胆泼辣、多么情真意切的呼唤啊!而牛保又何尝不想早日回到妇人身边,即使他在滩头拉纤时,也想着妇人对他的好,想着吊脚楼上那一窗温馨的灯火。想到这些,他坚信:险滩一过,又是一片风光。“十天完了,过年了,那吊脚楼上,一定门楣上全贴了红喜钱。”两人相聚在河街的吊脚楼上,杀鸡宰鸭,打着糍粑,和和美美地过着人生的第一个春节。然而,这两个爱得死去活来的有情人,在苦难屈辱中寻找到的幸福,只能得到一时的快乐,不能获得终身的幸福。人生如坡、岁月如河。河流仍是故事中的那条河流,但河流上吊脚楼里的那一个个温情哀艳的故事,却如同那远逝的河水,该流走的都流走了……

相比之下,今天生活在吊脚楼里的年轻人,远比当年的“牛保”们幸运多了。那些翘檐飞角、千姿百态的吊脚楼,既是土家山民的人世仙居,也是青年男女以歌结友、以歌传情的一处重要场所。土家族自古以来就是一个善歌的民族,并有“一日两餐歌拌饭,夜半三更歌枕头”的形象说法。由于他们只有语言,没有文字,其灿烂的民族文化主要是靠口头流传。而土家情歌经过岁月的积淀和生活的磨砺,所表现出的爱情题材和内容是十分广泛的,从各个方面均展示了青年人在情感上所经历的全部心理历程,每当劳作之余或逢过节,他们就三五成群的相互邀约,出入于吊脚楼里,即兴对唱,火爆热烈。比如,由于双方长期交往而产生了爱慕之情,而这种感情又尚未达到明朗化的程度,此时,后生就会对他钟情的女子试探性地唱道:郎在楼上打一望,妹在河边洗衣裳,东一棒来西一棒,棒棒打在手指上,喊声爹来喊声娘,只怪棒槌莫怪郎。若是妹子有意,便会矜持地回他一首:桐子开花一口钟,两人有话莫透风,燕子含泥嘴要紧,蚕儿吐丝在肚中;郎在楼上丢石头,妹在河边放水牛,石头打在牛背上,牛不抬头妹抬头。

当情歌唱到这种程度,说明两颗年轻浪漫的心开始互相撞击,迸出了爱的火花。歌匣一打开,就再也关住不了,如缕缕情丝,牵着对对情人。这时,楼下又传出了后生那宏浑粗犷的旋律:你看天上那朵云,又像下雨又像晴,你看对门那个妹,又想恋郎又怕人。

激情悦耳的歌声飘进绣楼里,阿妹更是按捺不住自己的喜悦心情,放下手中的活计,亮起她那轻柔甜美的歌喉,表明心迹:高坡起屋不怕风,有心恋郎不怕穷,只要两人情义好,井水泡茶慢慢浓。

“一斗芝麻撒上天,土家情歌千千万”。正如土家族知名摄影家赵勇所说“那些土生土长、野味十足的儿女情歌,就像一坛越陈越醇的包谷烧酒;轻呷细品,不知不觉,巴文化之精魂,便浸润了你的血脉,注入到你的骨髓。”在歌声中,如果男女双方定了情,回家之后,男方会把自己的意中人告诉父母,请他们找个媒人到女方家撮合,若女方父母及本人同意这门亲事,两家就算亲家了。倘若你也碰巧遇到这种热闹场面,放开嗓子尽情地吟唱几句亦无妨,唱到深处,还会赢得那女子的几许回眸或嫣然一笑,让你幸福得快掉下眼泪!而不必担心有人会真的爱上你、纠缠你。因为那些古老的习俗早已成为往事,只是你的“魂”别让她给勾去了……

在土家山寨,建房一般都选在秋后农闲季节。但无论哪家竖屋安梁,自古以来皆视为人生的一件喜庆大事,也是土家建宅过程中最能表现民俗风情的一个抢眼镜头。当屋架立好后,户主便择一良辰吉日,举行竣工仪式。这天,场面隆重,热闹喧天,全寨的人几乎全部出动,前来帮忙、贺喜。只见木匠师傅在神龛旁供肉摆酒,点烛烧香,对鲁班祖师敬祭一番。然后,在众人的吆喝下将开了口的大梁升到屋架上面。接着,木匠师徒两人便担着装满糍粑的箩筐爬上梁架,一边抛糍粑,一边唱起了一首首祈求平安、保主吉利的“上梁词”来:一抛东,时也通来运也通;二抛西,天下富贵数第一;三抛南,鸡鸭成群牛满栏;四抛北,子孙代代出角色……

礼赞完毕,顿时,人群中爆发出阵阵唢呐声、鞭炮声和欢笑声,此起彼伏,久久回荡。而围观者则不分男女老少都要捡糍粑,捡的人越多,主人也就越高兴,认为建宅后,子孙满堂、家业兴旺,待众人捡的差不多了,木匠师傅就将一只特大的糍粑由梁顶放下送给房主。至此,一座新建的吊脚楼宣告落成了。

在今人看来,那一座座远离尘世喧嚣、拒绝现代“摩登”的土家吊脚楼,显得有点儿土里土气了,但它“土”出了鲜明的地方特色,“土”出了馥郁的生活气息,也“土”出了土家人淳朴豪爽的性格,是一部底蕴丰厚的乡土建筑和乡土文化史书,待人去解读、去品味。不知为什么,那些土家人无论走南闯北,还是浪迹天涯,都不过是一只风筝,末端总有一条抛不开、剪不断的线,从故乡的吊脚楼上牵出,紧紧地系着远方的游子,不管走到哪里,都无法摆脱它、淡忘它。

如果说,游玩湘西的好山好水,能给你带来一份好心情的话。那么,步入那千般姿态、万种风情的土家吊脚楼,总会时时俘虏一些人的心,牵住一些人的魂。