大概念统摄下革命文化题材的教学实践探究

——以『毛主席的足迹』主题学习为例

2024-06-03倪凯颜

文|倪凯颜

编者按:

“文化自信”是核心素养的首要构成。革命文化是《义务教育语文课程标准(2022 年版)》安排的“三大主题文化”之一,是语文课程的重要内容。小学语文统编教材中收录了四十余篇革命文化题材类的课文,其中八篇与革命领袖毛主席有关。特级教师魏星、倪凯颜、费洁工作室联合教研,基于素养本位的大单元统整理念,以“毛主席的足迹”为主题构建语文学习任务群,探索革命文化的学科育人实践方式。从课程标准的“文化主题”到“语文大概念”的生成,再到任务群的“主题活动”,这是一个从宏观到微观、从理论到实践的价值转换过程。本期刊发的四篇专题文章,从不同方面呈现了革命文化题材的教学转化策略。《大概念统摄的革命文化内容的教学实践研究》整体分析了毛主席题材革命文化内容的特点与价值,呈现大概念提炼的过程与方法,提出要依据大概念整体架构大任务,设计彰显大概念获得程度的评价量规,组织螺旋推进的系列活动。《吃水不忘挖井人》《青山处处埋忠骨》《为人民服务》的教学案例,分别诠释了“大概念”统摄下不同学段的毛主席题材课文的教学目标定位、实践进阶方式与教学策略。希望这组文章能够引发广大语文教师的思考,对“三大主题文化”进行有价值导引的系统性课程谋划。

统编教材中,革命文化题材的课文内容非常丰富,有反映革命领袖、先烈、英雄等的事迹故事,有反映党领导人民英勇奋斗的重要事件、活动等,也有老一辈无产阶级革命家撰写的诗词、议论文等。其中,八篇课文与革命领袖毛主席相关,分别是《吃水不忘挖井人》(一下)、《八角楼上》(二上)、《卜算子·咏梅》(四下)、《青山处处埋忠骨》(五下)、《七律·长征》《菩萨蛮·大柏地》《开国大典》(六上)、《为人民服务》(六下)。笔者借助工作室联盟活动,与几位导师、学员一起尝试探究,以“毛主席的足迹”为主题,基于“大概念统摄”设计与实施教学,把看似散落的文本相互关联,转化为促进学生素养发展的学习单元,让学生在这一独特的学习任务群活动中学文悟道,既提升语文能力,又增强家国意识,树立正确价值观以及对革命文化的自信。

一、毛主席题材革命文化内容的特点与价值

毛泽东是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的伟人,是为世界被压迫民族的解放和人类进步事业做出重大贡献的伟大共产主义战士,也是一位独领风骚的伟大诗人,被尊称为“毛主席”。在统编教材编排的四十余篇革命文化题材课文中,以毛主席为主题的课文占比五分之一,足显其在革命文化中的重要意义与价值。

这些课文内容丰、角度广。从内容看,有的记叙了毛主席领导革命的事迹、故事,有的记录了毛主席作为国家领导人在重大事件中的重要举动,有的是毛主席阐述革命精神的诗词、议论文。从时间点看,既有毛主席在新民主主义革命时期的故事与诗词,也有在社会主义建设时期的故事与文学作品。这些课文,从多个角度反映了以毛主席为代表的老一辈无产阶级革命家崇高的理想信念、爱国情怀,艰苦奋斗、无私奉献、顽强斗争、英勇无畏的革命传统,洋溢着“自信人生二百年,会当水击三千里”的无比自信、豪迈激扬的精神力量。

依托这些课文开展学习活动,能将革命文化教育转化为学生自主深入感悟伟大领袖的英雄气概、优良作风和高尚品质的探究之旅,能更好地激发学生进一步思考诸如“个人与国家”“政党文化与民族发展”之关系等话题,从而在语言实践过程中,逐渐树立文化自信,发展思维与审美能力,逐步形成正确价值观、必备品格和关键能力,促进核心素养发展。

二、毛主席题材革命文化内容的大概念提炼

大概念是落实素养导向教学的抓手。刘徽教授认为,“大概念是专家思维的典型特征,专家的知识是通过大概念来组织的,反映专家对学科的理解深度。”埃里克森(H.L.Erickson)明确指出,大概念是一种抽象概括,是在事实基础上产生的深层次的、可迁移的观念,是对概念之间关系的表述。由此,大概念作为一种“少而重要”的专家思维,是将知识结构化的核心桥梁,是核心素养的内核,对于学习达成高通路迁移具有重要意义。

大概念统摄下的教学设计,首先需要教师能找到帮助学生产生兴趣和内驱力的学习主题,使学习内容具有与现实生活建立联系的意义。根据张华教授所梳理生成的“六大主题”,将毛主席题材的革命文化内容与学生的生活关联起来,我们可以找到“人与社会”这一维度下的“我们如何组织自己”这一主题。可以通过“毛主席的足迹”这一主题引导学生学习这组课文,去感知个人发展与时代发展、与国家命运之间的关系,去认识中国共产党这个伟大政党的根本宗旨。这与学生当下的生活与经验息息相关,对学生而言是代入感很强的真实情境,具有很强的吸引力,能使学生的学习内驱力得以增强。

其次,需要教师能准确认识特定主题所蕴含的大概念。专家大多将大概念的提炼分为自上而下和自下而上两种途径。在教学实践中,笔者探究出五种比较适合一线教师应用的策略,即从课程标准中提炼,从教材内容中提取,从专家思维中抽取,从上位概念中派生,将下位概念作整合。“毛主席的足迹”这组教学内容,采用从课程标准中提炼、从教材内容中提取、从专家思维中抽取这三种路径,不难得到以下信息:

1.《义务教育语文课程标准(2022 年版)》明确了革命文化的价值取向——注重反映理想信念、爱国情怀、艰苦奋斗、无私奉献、顽强斗争和英勇无畏的革命传统,也明确了主要以具有内在逻辑关联的学习任务群组织与呈现。

2.这组选文反映的核心思想是一致的。无论是记叙毛主席事迹、故事的课文,还是毛主席撰写的诗词、议论文,都反映了革命领袖无论在什么时期、无论面对怎样的艰难困苦,心中都装着祖国和人民,带领大家英勇无畏、顽强斗争,彰显了大无畏的革命精神、厚重的家国情怀。但选文所承载的语文要素各不相同,比如高年级的几篇课文负载的要求就分别是:通过动作、语言、神态的描写,体会或表现人物的内心;点面结合写场面或活动;查阅相关资料,加深对课文的理解。

3.从专家思维角度看,个人与国家的关系是密不可分的。个人是国家的基本单位,而国家则是个人生存和发展的保障。个人与国家之间是相互依存、相互促进的关系。只有通过共同努力,才能实现个人与国家的共同发展和繁荣。

基于以上信息进行梳理提炼,然后站在这样的角度进行具体思考:学了这组课文,将来学生在真实情境中遇到具体问题时,什么样的大概念能支撑其做出正确选择,能帮助其真正解决问题?于是,我们可以得到这样的大概念:个人发展与国家、民族的命运是紧密联系在一起的;为人民服务是中国共产党人永恒的价值追求……考虑到不同课文所承载的语文要素各不相同,“毛主席的足迹”这一学习主题中,就不再提炼语文要素角度的大概念,而且这些大概念依然可以在单元教学时自然渗透获得。

三、毛主席题材革命文化内容教学设计

在一定主题下,通过大概念统摄,毛主席题材革命文化内容的课文就被有机组合在一起,形成了一个新的学习单元。不同于教材的自然单元,“毛主席的足迹”这一主题下的革命文化内容的学习探究从一年级下学期开始起步,直到六年级下学期才结束,其教学不可能在短期内就形成一个完整的教学单元,而是受不同年龄段学生学习特点等因素的制约,需要跨年段实施教学,形成螺旋式推进的长程学习单元。这样的长程学习单元,教学设计尤其要突出以下三个方面。

(一)架构统整全学程的大任务

大任务承载大概念。大概念是具有高度可迁移性的概念、原理和方法,能让学生应用到不同的情境中去解决问题。反之,在具体任务情境中尝试解决问题,就能帮助学生获得概念性理解,形成大概念。由此,毛主席题材革命文化内容教学首先需要架构一个能统整全学程的大任务。

根据大任务设计的挑战性、学科性、相关性原则,要让学生获得这样的大概念:“个人发展与国家、民族的命运是紧密联系在一起的;为人民服务是中国共产党人永恒的价值追求。”需要设计一个能通过语言实践来表达学生关乎“我们如何组织自己”方面思考的大任务。但是学生的思考不能凭空产生,也不能通过资料搜索等方式借鉴而来,需要他们通过相关文本阅读与探究,去自主梳理与发现,去自信表达与交流。

我们发现,教材中所出现的毛主席题材的相关内容并不是按照时间顺序来排列的。但,如果让学生按毛主席的生平经历来排列并梳理这组内容,学生就不难发现,毛主席个人发展中的一些重要事件与反映其思想的作品,是与当时的国家、民族的发展状态息息相关的;毛主席的精神世界中,永远把国家和人民的利益放在首位。由此,要让学生在学习探究中自主获得高度抽象的大概念,我们的教学就有了一个具体的抓手——大任务:

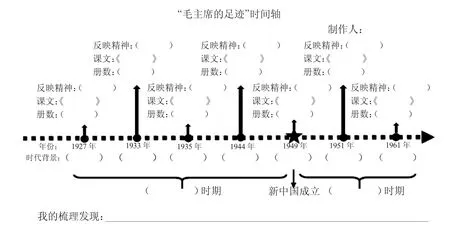

距离毛主席发表“为人民服务”演讲,已经过去将近80 年。新华网发表评论文章指出:“有些人已经淡忘了为人民服务,甚至认为这是一种过时的思想。”为人民服务的思想真的过时了吗?请同学们结合读过的毛主席题材的课文,先完成“毛主席的足迹”时间轴,写出自己的梳理发现(见下图),然后围绕这个话题发表自己的看法和见解,参加班级举行的演讲比赛,用演讲向主席致敬!

基于不同年级学生的特点,前两个时间点的相关内容,可以由教师在教学过程中相机总结出现。四年级学习《卜算子·咏梅》时,引导学生一起完成第三个时间点的内容。其余梳理与探究可以放手让学生自主完成。

(二)设计彰显大概念获得程度的评价量规

学生获得的大概念是学生形成的专家思维,是其所秉持的内隐的概括、观念。如何让获得大概念的程度外化可感?香港大学教育心理学教授比格斯首创的SOLO分类评价理论可以通过等级描述的方式,比较清晰地实现相应的质性评价。针对大任务“完成‘毛主席的足迹’时间轴,并参加演讲比赛”,我们可以运用SOLO 分类评价理论,设计出相应的评价量规。

当学生的大任务完成情况表现为“1.能完整、准确地完成‘毛主席的足迹’时间轴,并能写下自己的梳理发现;2.能围绕‘为人民服务的思想真的过时了吗’这一话题,运用学到的合适的论证方法,发表自己的看法和见解;3.能结合实际生活中的案例说明人们如何坚持为人民服务的思想,或者说明个人命运与国家、时代命运是紧密关联的”,即表征为已获得大概念,能够迁移,用于解决新情况下的问题,其概念性理解达到了拓展抽象结构水平,可以获得五星级评价。当学生的大任务完成情况比上述表现略有不足,但依然基本满足多方面的要求,能体现相互之间的关系,就表征着达到了关联结构水平,可以获得四星级评价。依此类推,当学生的任务完成情况表现为只能达到部分要求,所理解的概念没有被结构化,处于离散状态,就意味着只达到浅表性了解水平,不能实现迁移,就可以视情况分别给予三星、二星的等级评价。当学生的任务完成很不理想,表现为“不能完成‘毛主席的足迹’时间轴,能发表一些自己的看法,但与主题无关,且没有运用一定的论证方法”,就意味着学生仅处于前结构水平,对本主题单元学习完全没有理解,就给予一星等级评价。

大概念统摄下的毛主席题材革命文化内容的教学评价,过程与结果同样重要。以上评价量规只针对大任务,是主题单元教学最终阶段的一项评估活动,是帮助学生成长的工具之一。作为教师,我们要清醒地认识到,学生最终演讲的内容并不能完全体现本主题单元学习后大概念形成的全部,还要关注学生的独立学习与协作能力是否在进步,关注他们的思考比之前是否更有深度。

(三)组织螺旋推进的系列活动

获得大概念代表着形成了专家思维,而专家思维的形成往往基于丰厚的“专家结论”积淀。学生获得大概念不可能一蹴而就,需要在不断的学习和实践中主动思考、积极探究与总结。有的大概念是逐渐生长起来的,学生可以在拾级而上的学习进程中,基于事实不断提炼、概括,最终发展形成大概念。有的大概念是基于所有事实的归纳总结,需要经历学习的全程,到最后阶段才能被彰显、被获取。毛主席题材革命文化内容的大单元教学,学程长达六年,唯有经历全程,学生才能自主形成大概念而完成大任务。在这一过程中,不同年段的课文教学,不能只是该年段的单篇教学,而是需要彰显作为子任务的学习重点,更需要体现子任务之间的内部关联,形成推动学生最终获得大概念的螺旋式上升的阶梯。因此,需要组织螺旋推进的系列活动。

在学习进程的初始阶段,针对低年级学生的诸方面特点,教学重点除了工具性学习目标外,侧重于初步获得“专家结论”。比如,教学一下《吃水不忘挖井人》、二上《八角楼上》时,只要让学生对毛主席这个人物形象产生一些初步的认知,萌发一些朦胧的情感,感知一下毛主席的所想所做都是为了老百姓的日子能过得更好,隐约知道他是“为人民服务”的;同时模糊地产生一些感受:在离他们的生活很遥远的那个年代,曾经发生过革命战争,老百姓的生活很艰苦。

到学习进程的中段,四、五年级的学生能比较容易形成对文中主要人物的伟岸形象、高尚品质的认知,能够被故事中的感人情节打动而产生共情,类似这样的“专家结论”获得,依然可以成为教学的重点,但要有意识地引发学生思考:主人公这样的言行背后,是怎样想的?通过让学生深入人物的内心世界,慢慢发现支撑其言行的观念,有意识地把学生引向形成专家思维。比如教学五下《青山处处埋忠骨》,重点在于让学生通过毛主席的动作、语言、神态,去深入体会他作为“父亲”与作为“主席”的矛盾冲突中的内心感受与所想,去深入思考“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的抉择背后,意味着他如何处理“小家”与“国家”的关系,让学生初步产生对“我与社会(国家)”之关系的思考。经历这样的学习活动,能让学生更接近完成大任务,其概念性理解获得进阶。

在学习进程的最后,当“毛主席的足迹”主题单元内容都学完,必不可少的一个教学环节就是针对学习全程的梳理与探究。让学生自主填写完成“毛主席的足迹”这一任务之后,引导学生将时间轴上方与下方的内容对应着“看一看”“比一比”;然后通过句式(那是19××年,当时……,毛主席……”)“说一说”,再“想一想”自己的发现,填写“我的梳理发现”;最后,运用合适的论证方法,结合生活中的具体案例,发表自己的看法与见解。在以演讲为形式的分享与交流中,我们期望的大概念就会在学生心中自然而然生成。