基于织补理论的传统村落保护与更新路径探索

——以文县哈南村为例

2024-05-24郭俊秀

郭俊秀, 连 华

(兰州交通大学建筑与城市规划学院, 兰州 730070)

传统村落作为中华民族的宝贵遗产,传递着各族人民世代相传的生产智慧和生活理想,具有极高的历史文化、艺术欣赏和社会经济价值,是研究过去、立足现在、展望将来的最好见证。然而,在工业化和现代化的进程中,由于传统村庄数量众多、分布广泛,城乡二元结构的对立和“重城轻乡”的战略决策,导致城市元素不断渗透到农村地区,劳动力、资本等不断涌入城市地区,产生了两极分化效应。传统村落的保护与发展面临诸多问题:传统村落的大量劳动力流入城市,造成村落内部空心化严重;传统村落的开发建设与自然生态出现冲突,使得传统风貌被削弱;其中一些传统村落一味追求快速发展,导致“千村一面”,使得传统村落丢失文化特色和地域特征。

因此,如何平衡传统村落保护与发展之间的关系、如何延续和保存传统村落的历史风貌和特色是当下亟待解决的问题。本文以文县哈南村为例,遂引入“织补理论”作为传统村落保护与发展的指导性理论,创新式的将“点、线、面[1]”的织补手法来处理和解决传统村落当前存在的问题,为未来哈南村的乡村建设提供保护策略和发展机制,以整合哈南村的传统风貌和延续村民的乡村记忆,以期为类似地区传统村落的活态保护提供理论策略和实际建议。

1 织补理论的内涵和发展

1.1 织补理论的内涵

“织补”的概念最早出现在《拼贴城市》一书中,英国规划师柯林·罗·弗瑞德[1]提出用文脉主义来织补城市的结构和纹理,提倡运用文脉主义解决城市中的空间问题。织补理论最初应用于城市设计中为恢复历史街区与城市整体结构之间关系的一种规划策略。织补强调要考虑城市周边的区域和整个街区,通过规划和技术手段来保护和保存城市遗留的历史载体,实现“老瓶装新酒”“腾笼换鸟”的功能置换,从而优化改善城市的物质功能,保存该地区的历史记忆和文化遗产。

1.2 织补理论的发展

1.2.1 西方织补理论的发展过程

20世纪60年代初,西方的一些城市进行了城市更新改造,由于在城市历史地段缺乏空间连续性的考虑,很多地方出现了片段化和破碎化,建筑师和规划师开始对城市更新的方式重新思考,织补理论也逐渐孕育而成(表1)。第二次世界大战后,相关学者的理论探索将强调织补理论运用到修补城市肌理和破碎的空间。20世纪90年代初,德国通过“织补”的策略,使柏林城市的连续性得到了恢复,城市文脉得到了延续,此外在其他几个欧洲城市也出现了织补理论的应用[2]。从那时起,织补理论在世界范围内得到了认可和传播,并被一致认为是城市更新和旧城改造的前提和基础。

表1 西方织补理论发展历程

1.2.2 我国织补理论的发展过程

我国织补理论起步较晚,在中国知网上搜索到2013—2024年的关于“织补理论”论文共120篇,其发文量也呈现出逐步增长的趋势。用VOSviewer软件对关于“织补理论”的178篇论文进行可视化分析(图1),目前我国学者把织补理论应用于旧城更新[3]、城市更新[4]、景观设计[5]、城市肌理[6]及老城区改造[7]等领域的研究,在传统村落的研究主要集中在街巷空间[8]、风貌保护[9]及村落更新[10]等方面。而从村落织补的微观角度研究还比较缺乏。

图1 我国织补理论发文量趋势及研究方向

2 哈南村现状问题分析

2.1 哈南村概况

哈南村位于甘肃省陇南市文县石鸡坝镇,是文县四大边寨之一,因此也被称为“哈南寨”。哈南村文化积淀深厚,特色鲜明,远在寺洼文化时代就有人类在此繁衍生息,迄今约有3 500多年的历史,唐宋以来官方曾在此设屯置寨、部兵戍守,这里有始建于元代的道教大殿“西京观”、佛教大殿“南佛寺”,还有始建于唐宋时期的太子宫、文昌宫、龙王庙等文物古迹。哈南村经过历史变迁,逐步形成以藏族、汉族为主的特色村寨,其具有“大杂居、小聚居”的空间聚落形态,于2012年被列入第一批中国传统村落名录。

2.2 哈南村问题分析

2.2.1 产业链条单一

哈南村有着独特气候和地理资源优势,拥有“高山花椒、两江油橄榄,川坝蔬菜”的产业布局。但目前由于村子交通闭塞和发展路径较为单一,主要以第一产业为主,其第二三产业发育不足,产业融合层次较低,没有实现最大的经济效益。单纯的农耕产业造成村落产业延伸性较弱和产业匮乏的现象,从而使得整个村落空间活力缺乏、文化带动发展不足,村民的大多数耕地面临荒废,造成了土地资源的浪费,因此村庄产业发展相对滞后。

2.2.2 文化遗迹流失

哈南村受到军事战争、当地传统历史文化、地域文化等影响,历史文化底蕴深厚、建筑风格具有当地特色、民俗文化丰富多样,如哈南村“三街九巷、十三座古楼[11]”传统古建筑、古村落、古树名木等文化遗产以及具有传统文化特色的村寨,近些年随着“拆旧建新”的风潮冲击,村庄原始传统建筑风貌被破坏,历史遗迹及建筑本土特色逐渐消失,文物价值未能完全体现,加之村中大量青年背井离乡,村落“空心化”严重,原有的社会文化传承机制断裂,从而导致村庄内部文化资源流失,破坏了百年来形成的传统格局和历史文脉。

2.2.3 功能空间混乱

哈南村位于白水江的上游南岸[12],且南北均为山体,独特的自然环境造成了村落空间功能相对单一,主要是以居住、生产和宗教等活动空间为主,缺乏完整的活动空间。随着近些年旅游开发的推进,城市元素及外来文化侵入村落,出现了多种新型功能空间,包括商业、旅游观光和技艺体验等场所,打破了原有功能空间的平衡;已有的公共空间内部环境缺乏细节性的设计,空间使用率较低,且河道旁有生活垃圾, 缺乏整洁的公共空间界面,从而影响了村庄的整体风貌,村落各功能之间呈现碎片化的状态。

2.2.4 生态环境脆弱

哈南村气候湿润、水源充足,其居民点布置规整,建筑风貌较为统一。但近些年,由于哈南村长效管理机制还没有建立健全,农村环境综合整治都需要资金投入,由于大部分乡镇财力比较薄弱,使得哈南村的环境问题没有得到足够的重视,整治工作无法顺利开展,从而影响了村庄环境的风貌形象。例如,生活垃圾肆意堆积在河边和道路两旁;电力和电信线路敷设不整齐;村落内部的植物数量与种类较为缺乏,观赏感不佳,破坏了村落原有的生活环境,使村庄的整体环境面貌单调、生硬,降低了村落环境的品质。

3 基于织补理论的哈南村保护与更新策略

3.1 村落肌理识别

哈南村受地形限制,古时为避免战乱,村落建在一块宽阔平坦的长方形高地上,村落里面,三街九巷十三门楼的建筑格局仍然存在(图2),有3条东西走向的主要街道,主要建筑被这3条街串了起来,而9条南北走向的小巷子则将城内的民居连通,民居则保持着传统的土木结构,二层瓦房特色,具有古老的羌藏民居特色。

图2 哈南村现状肌理图

3.2 织补要素提取

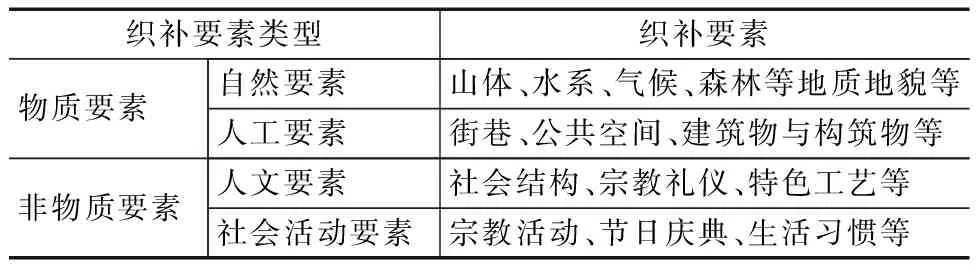

哈南村织补的基本要素主要包括物质要素和非物质要素两类。物质要素包括山体、水系、森林等地质地貌的自然要素,以及街巷空间、建筑物及构筑物等人工要素。非物质要素是指村落在演变过程中衍生出的地域文化特征,包括社会结构、宗教礼仪、特色工艺等人文要素以及当地的节日庆典及生活习惯等社会活动要素(表2)。

表2 哈南村织补要素分类

3.2.1 点式织补

点式织补是在哈南村村委会以向心式发展为主,随着核心点的吸引,周围分散的点要素也会向核心集聚(图3)。点要素分别是村落内部西京观、南佛寺、紫云宫、文昌宫、三海龙王庙、青岩龙王庙、观音菩萨庙、白衣菩萨楼、玉皇大帝楼、关爷楼、风铃楼、郭家祠堂、米家祠堂等十多处古遗存,通过核心带动,从而激发各个空间节点的活力,形成“一核心多节点”的织补方式。

图3 点式织补示意图

3.2.2 线型织补

线型织补是在点式织补的基础上,串点成线扩大织补的范围(图4)。以白水江为依托,将哈南村的文化景观和相邻村落的文化景观进行串联,形成文县颇具特色的线型文化线路,从而带动哈南村的文化建设和经济增长。

图4 线型织补示意图

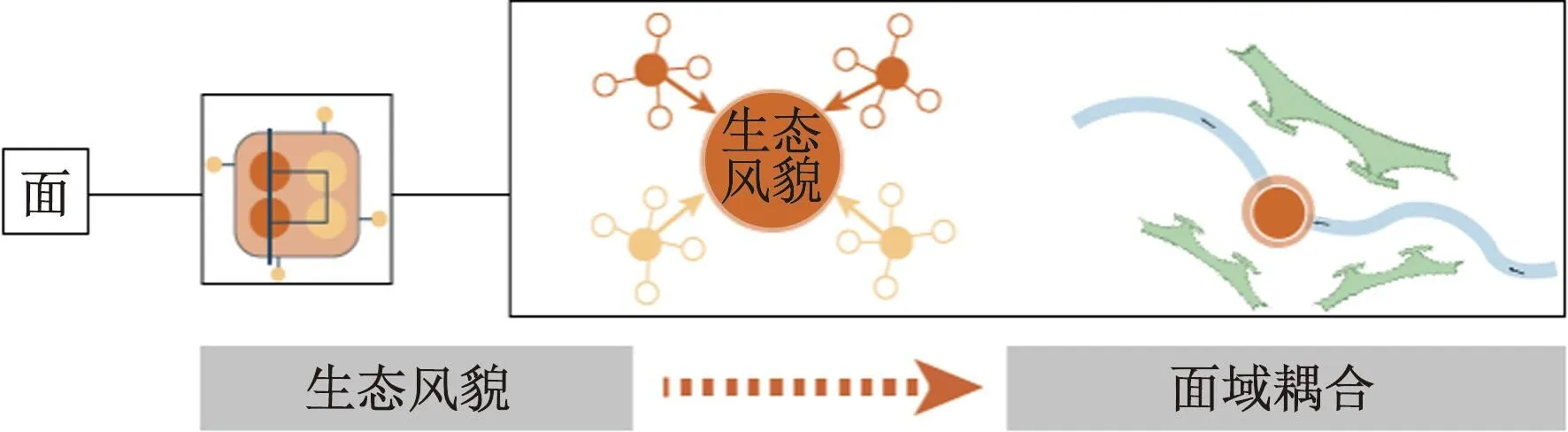

3.2.3 面状织补

面状织补主要是在点式织补和线型织补的基础上,提取村落内部的面状要素(图5)。生态风貌作为村落的自然防线,选取山体、河流等一些面状要素进行嵌入式的织补,从而使哈南村的生态环境更加稳定。

图5 面状织补示意图

3.3 村落织补的保护与发展策略

3.3.1 点状织补:织补建筑形态

哈南村的建筑形态保存较好,但建筑风貌还缺乏统一,通过对建筑质量和居住空间进行更新,促进村庄功能的多样化与居住环境的改善。吸取哈南村羌藏民居特色,建筑质量上对建筑进行“缝补、插嵌和导入”后,使建筑呈现出“旧”元素和“新”风貌的融合;在居住空间上进行“理序、加建和导入”后(图6),在扩大院内空间的同时为居民生活带来便利。

图6 哈南村建筑织补示意图

3.3.2 多点串联:延伸产业链条

通过整合哈南村多种产业,依托直播带货平台,逐步融合哈南村“花椒+订单辣椒”等的林下经济,持续培育壮大乡村特色产业。具体织补方式如下:①注重产业升级。大力发展农产品的精加工,提高农产品的上市品级。②采用数字技术。提升乡村产业智能化水平,运用直播平台,推动第一产业与第二、三产业的融合共享发展。③强化链式发展。有机整合高山药材、半山花椒、两江橄榄的产业链加工,打造有中国特色的乡村产业体系和品牌效应,促进产业链融合。形成“农耕文化+品牌农业+休闲旅游+创意体验”的示范型村落(图7)。

图7 哈南村产业织补示意图

3.3.3 线状连接:挖掘文化线路

1)打造文化景观线路

以哈南村“三街九巷十三门楼”的文化景观为核心,打通以边地坪村、水沟坝村和朱元坝村衔接的文化景观线路(图8),保持各景观节点的观赏通畅。在文化景观展示上,可将“生态博物馆[13]”与文化遗产线路进行空间关联。一方面有利于保存当地的文化特色,提升村民对本地文化特色的自豪感;另一方面文化遗产展示的同时,“生态博物馆”能够为游客带给更好的文化体验,提高村民保护村落文化的积极性,从而驱动哈南村的内生动力的提升。

图8 哈南村文化景观示意图

2)活态传承民俗文化

在传承民俗文化方面,针对哈南村的文化织补策略,从饮食、民风、非遗3个方面入手,依托现有资源,对现有资源的功能进行有机发展,达到重塑非物质文化遗产承载空间的目标。结合 “大九寨”发展轴线,把哈南村提升打造成乡村旅游的“歇脚地”“观光寨”“精品民俗村”,以盘活、保护、传承[14]的主要策略,促进乡村传统文化与乡村旅游深度融合(图9)。一是将哈南村当地的饮食文化,如山野菜、传统小吃等,通过线上销售的方式,打造品牌效应,从而延续味蕾记忆,增加村民的收入来源。二是保护和挖掘哈南村的非物质文化遗产,开发旅游特色资源。对村落的建筑艺术、民间小曲(琵琶弹唱)、地方掌故、村民生产生活(农耕用具)的传统习俗等传统文化加以收集,以文字、图画、照相、摄像的方式进行记录,建立专门的手工作坊向游客展示。在静态展示的同时,通过原住居民在手工作坊现场展示技艺、琵琶弹唱的现场表演方式等,为非物质文化的展示加入动态元素,吸引游客的参与,让传统村落“串珠成串[15]”。三是将哈南村的非遗文化(担担灯、夜春观)等文化资源,通过传承文化技艺和打造工艺品牌结合的方式,唤醒沉睡多年的文化,延续历史文化文脉。

图9 哈南村民俗文化示意图

3.3.4 面域协同:维护生态格局

一是维护村落风水环境,保护现有植被、山势、水系和田园风光,从山、水、林、田综合入手,保护视线视域所及范围内自然景观完整、统一、和谐。二是健全义务植树机制,鼓励支持农民群众绿化庭院、绿化公共空间、绿化荒山荒坡,掀起全民义务植树新高潮。环境协调区内要严格限制各种有污染和不良环境影响的建设。三是通过功能布置和空间组织两个方面对公共空间进行修复,提高公共空间内部的绿化率,从而打造开敞的空间节点,建立娱乐休憩的开放场所,构建景观视线廊道,实现街道空间的可视化。

4 结语

基于织补理论的视角,以甘肃省哈南村为例,引入“点、线、面”织补理念,从建筑、产业、文化和生态4个方面入手,通过“多点串联、线状连接、面域协同”有重点、区别化地设计村落的再生途径,实现人与农村的和谐发展 。其“织补”从保护村落的整体性出发,寻找村落之间的有机联系,从而对传统村落进行优化更新,解决传统村落在发展过程中的瓶颈与困境。探索新时代传统村落保护与更新的新路径,为类似村落的更新提供新的思索方向和理论借鉴。