血清类胰岛素生长因子-1水平与急性心肌梗死患者近期预后的相关性研究

2024-05-07任彩红

高 旭,任彩红

(漯河市中心医院急诊科,河南 漯河 462000)

近年来,经皮冠状动脉介入术等治疗手段的推广使急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)患者有机会在发病后数小时内迅速实现阻塞动脉的再通,最大限度地挽救濒死心肌组织[1]。但是,血液供应恢复并不会立即中止受损心肌的病理生理损伤,心肌损害仍可继续加重[2]。很多患者会在这一时期(大约发病一个月内)突发严重心律失常、心力衰竭等心血管不良事件,导致病情反复,甚至危及生命[3]。因此,在这段时间内严密检测AMI患者病情变化,准确预测心血管不良事件的发生风险,及时给予有效的治疗措施,对于改善患者近期预后意义重大。

类胰岛素生长因子-1(Insulin-like growth factor-1,IGF-1)是一种化学结构类似于胰岛素的生物多肽类物质[4]。动物研究发现,外源性IGF-1干预AMI模型可以明显改善后者的心脏功能,抑制心肌纤维化[5]。近年的一项临床研究发现,心绞痛患者外周循环IGF-1水平低下可能预示冠状动脉粥样斑块不稳定和心肌梗死发病风险增加[6]。国内一项较早开展的临床研究则显示,AMI患者早期的外周血IGF-1浓度会明显升高,并于发病24 h达到高峰[7]。据分析,IGF-1浓度在AMI后的升高可能与机体的保护机制有关[7]。而在最近国外开展的一项随机双盲对照试验中,研究者给AMI患者单次服用小剂量IGF-1并未起到改善心功能的作用[8]。研究者认为,IGF-1的作用可能是剂量依赖性的,而这项研究IGF-1的剂量偏小,因此建议未来进一步探索这一课题[8]。截至目前,外周循环IGF-1水平对AMI患者近期预后的预测作用国内外鲜有报道。本研究采用ST段抬高型AMI患者的临床数据,力图揭示外周循环IGF-1水平变化和AMI发病短期内(一月内)心血管不良事件发生的相关性。所得成果有助于临床工作者更加有效的评估AMI近期预后趋势,为IGF-1逐步发展为针对AMI的一种新治疗方法提供理论依据。

1 资料和方法

1.1 研究对象本研究连续选取2019年1月至2020年7月漯河市中心医院收治的ST段抬高型AMI患者100例。其中,男性85例,女性15例,平均年龄为(60.0±4.1)岁。纳入标准如下:(1)所有患者均符合中华医学会心血管病学分会颁布的《急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)》的诊断标准[9];(2)所有患者的治疗过程均符合上述《指南》的要求,具体治疗措施包括经皮冠状动脉介入术和其他相关治疗;(3)所有患者或其家属知情并同意参加本研究。排除标准如下:(1)不符合上述《指南》诊断的患者;(2)未接受经皮冠状动脉介入术者;(3)罹患任何类型恶性肿瘤者;(4)处于常见慢性疾病的急性发作期或不稳定期,如急性脑卒中、糖尿病酮症酸中毒、无法控制的高血压等;(5)不同意参加本研究者。本研究经医学伦理委员会批准通过,所有患者或其家属知情并同意参加本研究。

1.2 病史采集采集患者年龄、性别、身高、体重、个人史(如吸烟和饮酒)以及慢性疾病史(如既往心梗、高血压、糖尿病、高脂血症和脑卒中)。体质指数(body mass index,BMI)根据如下公式计算获取:BMI(kg/m2)=体重/身高2(kg/m2)。吸烟史定义为每天至少吸烟1支,持续6个月。饮酒史定义为隔日至少饮酒1次(摄入量不限),持续6个月。慢性疾病史由病历资料中的诊断证明和既往相关服药史确定。

1.3 血液采集与检测所有患者于发病24 h左右于肘正中静脉采集空腹静脉血5 mL。采用化学发光法测定血清IGF-1水平。检测仪器为自动化学发光免疫分析仪IMMULITE 2000 Xpi(Siemens)。

1.4 随访与分组所有患者自发病开始接受1个月的随访,记录心血管不良事件的发生情况。心血管不良事件主要包括顽固性心绞痛、严重心功能不全(Killip’s II级及以上)、严重房室传导阻滞(二度Ⅱ型或三度)、室性心动过速、心室颤动、心源性休克和死亡。在全部患者中,42例患者出现至少1次心血管不良事件,被分入预后不良组,剩余58例未发生心血管不良事件,被分入预后良好组。

1.5 统计学方法采用SPSS 17.0进行数据统计分析。连续数据资料以“均数±标准差”表示,组间比较采用独立样本t检验。分类数据资料以频数和构成比表示,组间比较采用卡方检验。两个研究变量之间相关性的评估采用多元Logistic回归分析进行。P<0.05定义为差异或相关性有统计学意义。

2 结果

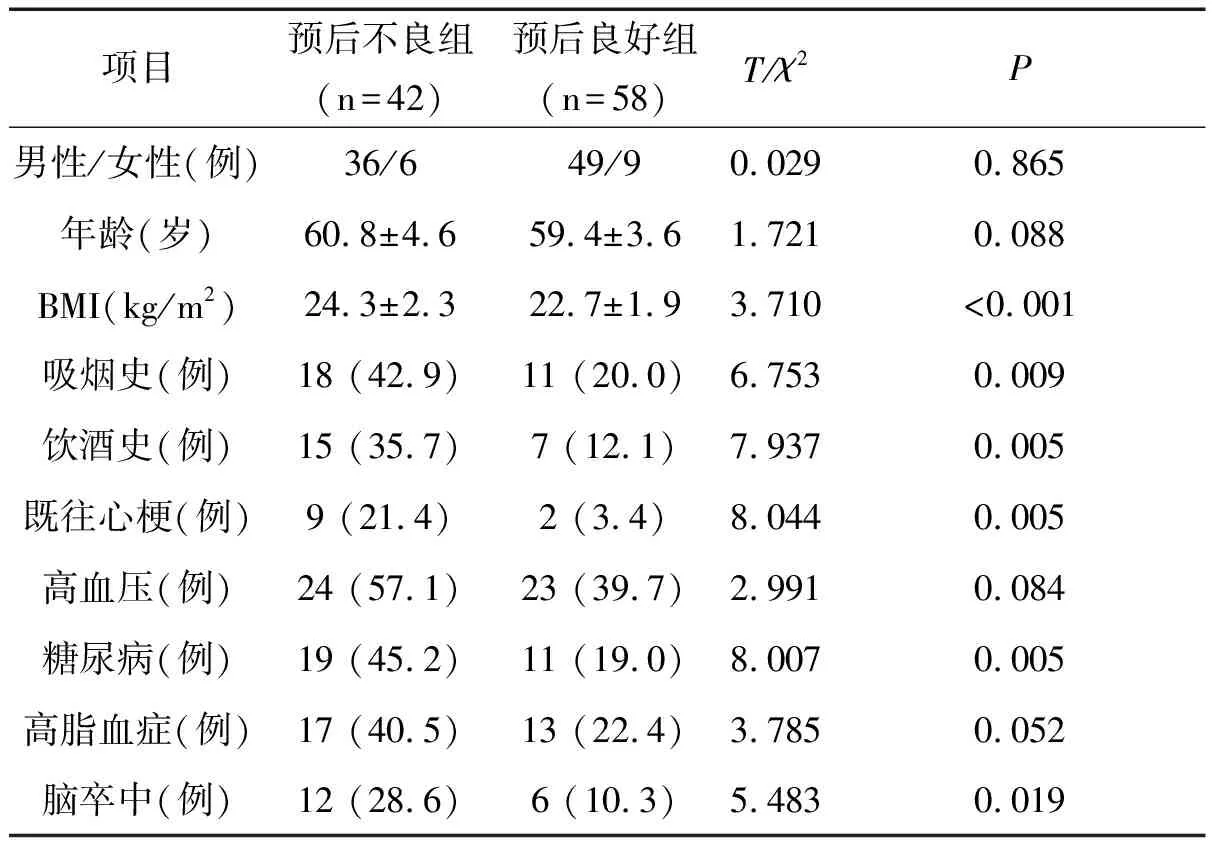

2.1 预后不良组和预后良好组患者一般资料比较如表1所示,与预后良好组相比,预后不良组的BMI水平明显更高(P<0.001),具有吸烟、饮酒、既往心梗、糖尿病和脑卒中等个人史和疾病史的人数更多(P<0.05)。同时,性别、年龄和具有高血压病史及高脂血症的人数在上述两组中无显著差异(P>0.05)。

表1 两组患者一般资料比较

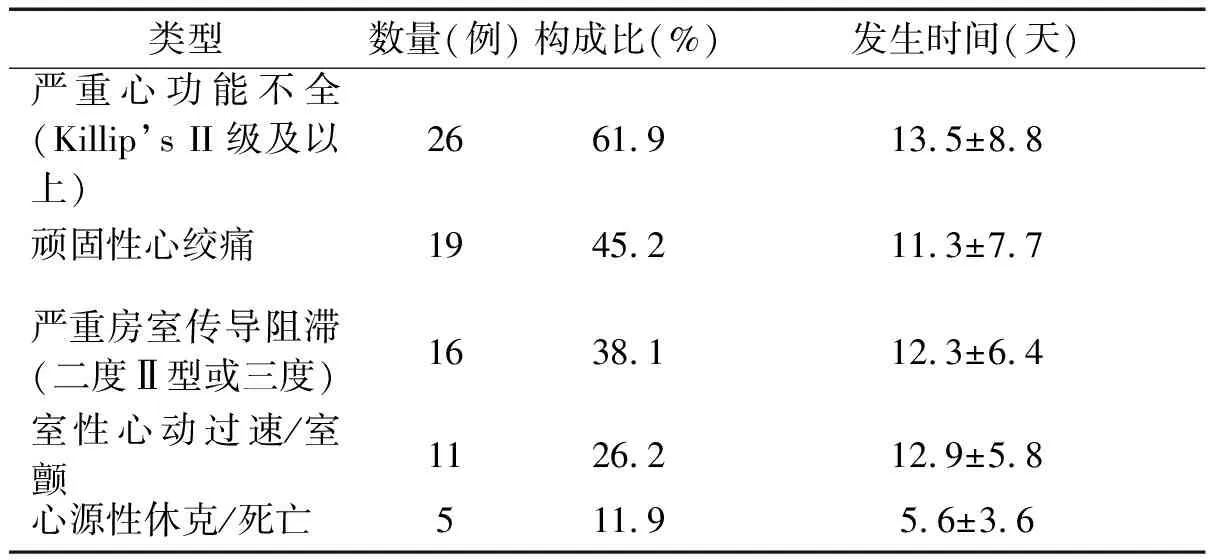

2.2 预后不良组近期心血管不良事件发生情况如表2所示,在发病1个月内,预后不良组共有26例患者(61.9%)发生严重心功能不全(Killip’s II级及以上),后者是本研究中最常见的心血管不良事件。而发生顽固性心绞痛、严重房室传导阻滞(二度Ⅱ型或三度)、室性心动过速/室颤和心源性休克/死亡的患者人数分别是19例、16例、11例和5例。上述不良事件发生的平均时间(从AMI发病到不良事件发生的时间)为5.6至13.5 d。

表2 预后不良组近期心血管不良事件发生情况

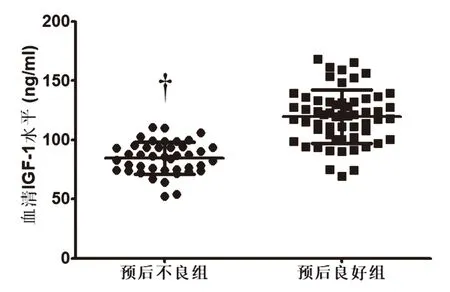

2.3 预后不良组和预后良好组血清IGF-1水平比较如图1所示,与预后良好组相比,预后不良组患者血清IGF-1水平明显降低[(119.7±22.5)ng/mL vs (84.8±13.6)ng/mL,T=-8.932,P<0.001)]。

图1 预后不良组和预后良好组基线血清IGF-1水平比较

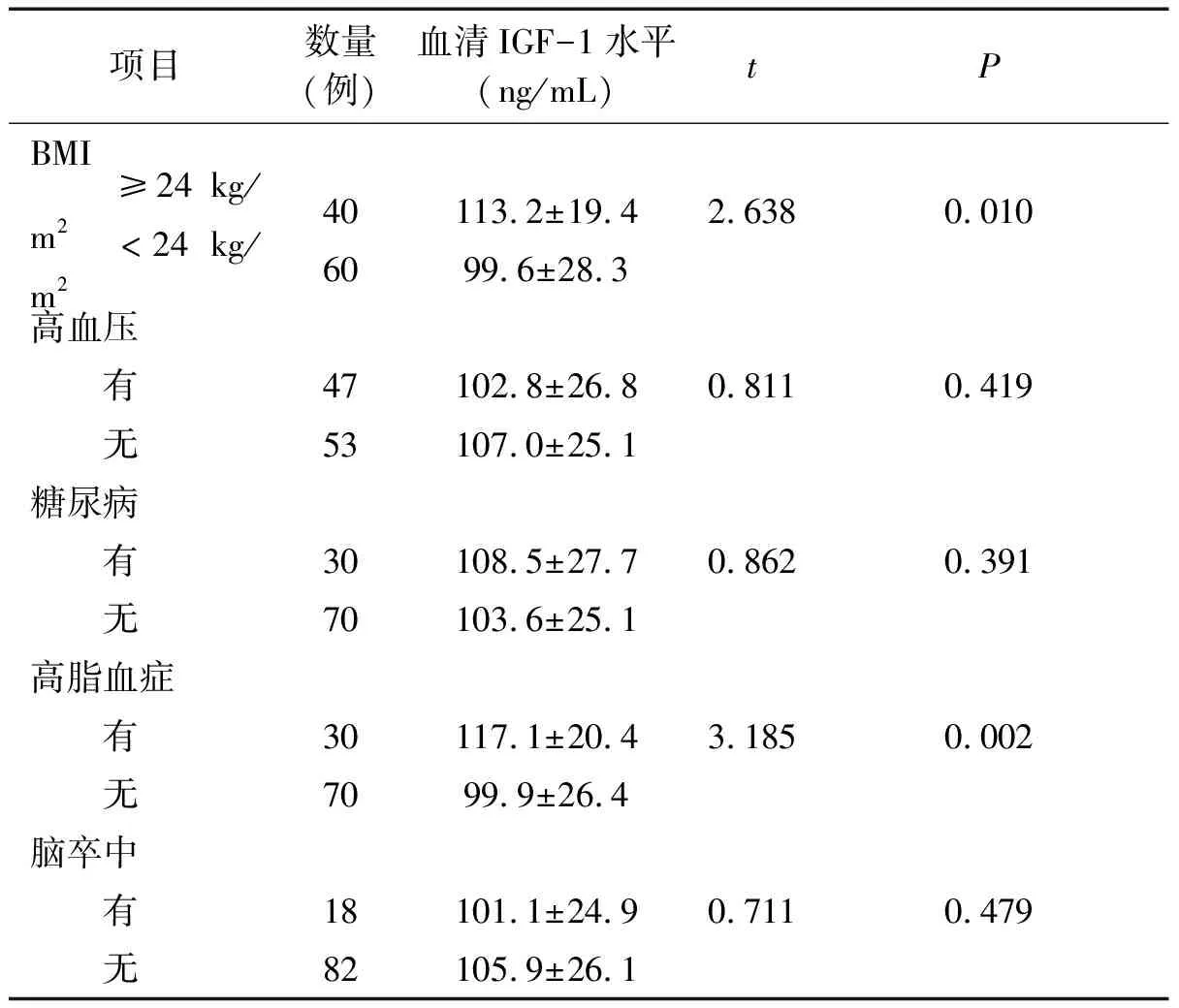

2.4 多种慢性疾病对血清IGF-1水平的影响如表3所示,BMI≥24 kg/m2的患者以及高脂血症的患者有更高的血清IGF-1水平(P<0.05),而高血压、糖尿病和脑卒中对血清IGF-1水平没有显著影响(P>0.05)。

表3 多种慢性疾病对血清IGF-1水平的影响

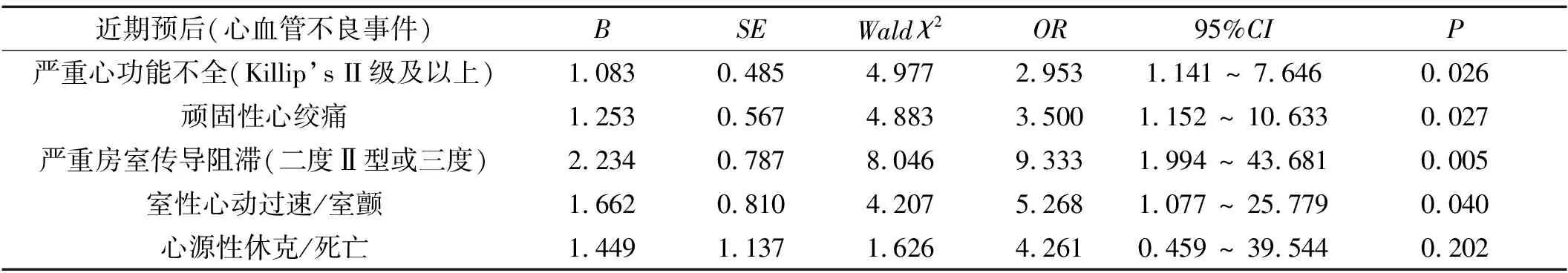

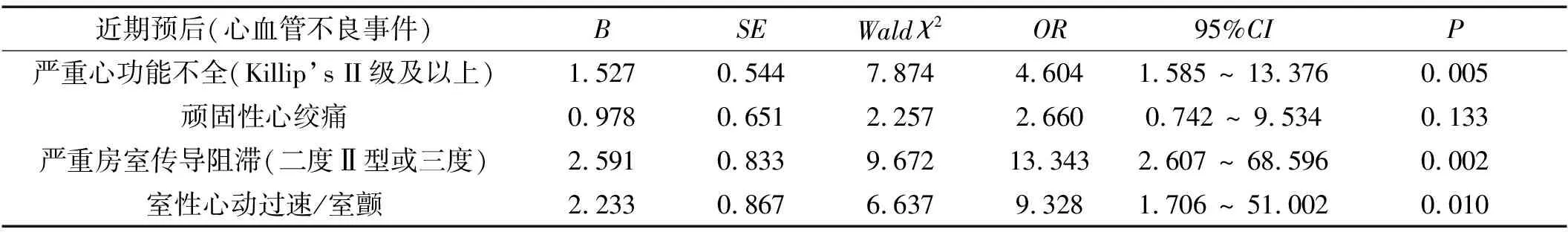

2.5 血清IGF-1水平与急性心肌梗死患者近期预后的相关性以血清IGF-1水平中位数为限,将100例AMI患者分为IGF-1水平偏高组和IGF-1水平偏低组。以血清IGF-1水平升高为结局变量(是=1,否=0),以严重心功能不全(是=1,否=0)、顽固性心绞痛(是=1,否=0)、严重房室传导阻滞(是=1,否=0)、室性心动过速/室颤(是=1,否=0)和心源性休克/死亡(是=1,否=0)为自变量进行赋值。行单因素二元Logistic回归分析,结果如表4所示,严重心功能不全、顽固性心绞痛、严重房室传导阻滞、室性心动过速/室颤与IGF-1有显著相关性(P<0.05)。在此基础上行多因素二元Logistic回归分析,结果如表5所示:基线血清IGF-1水平与严重心功能不全、严重房室传导阻滞和室性心动过速/室颤的发生存在统计学上的关联(P<0.05)。

表4 血清IGF-1水平与急性心肌梗死患者近期预后相关性的单因素二元Logistic回归分析

表5 血清IGF-1水平与急性心肌梗死患者近期预后相关性的多因素二元Logistic回归分析

3 讨论

如前所述,针对ST段抬高型AMI患者行急诊介入治疗以实现冠状动脉再通和血液再灌注,是目前治疗此类患者的常规手段。但是,血液重新灌注缺血心肌,极大改善组织缺氧的同时,还可能促进过量的自由基产生,后者进一步攻击已受损的心肌,造成更加严重的组织损伤,这在医学上称为“组织缺血再灌注损伤”[10]。因此,在AMI患者完成介入治疗后的一段时间内,病情十分不稳定,随时可能出现心力衰竭、心室颤动等不良事件从而危及患者生命。

本研究发现,AMI患者基线IGF-1水平偏低可能具有预测短期内(一个月内)多种心血管不良事件的能力。具体来说,IGF-1水平偏低的患者发生严重心功能不全、严重房室传导阻滞和室性心动过速/室颤的可能性增加大约2至8倍。这一成果为临床工作者提供了一个预测AMI近期预后的潜在指标,有利于个体化地调整患者救治方案,具有重要的现实意义。

IGF-1不仅是潜在的AMI预后指标,还有可能在治疗方面发挥更大作用。目前,IGF-1作为一种在体内分布广泛的生物多肽,已被证实在骨骼肌肉疾病、神经系统疾病、泌尿系统疾病中发挥治疗和保护作用[11-13]。既往研究进一步发现,用IGF-1干预大鼠H9C2心肌细胞可以激活多种信号转导机制,抑制氧化应激和细胞凋亡,对心肌缺血再灌注损伤起到保护作用[14-15]。上述研究成果为开展IGF-1针对AMI保护作用的动物研究奠定了重要的研究基础,同时也可以部分解释IGF-1作为AMI近期预后指标的作用机制。

众所周知,年龄、吸烟史、既往心梗发作史以及其他慢性病史均与AMI预后有关[16-17]。但是,上述因素在本研究的两个研究组中分布并不均衡,是不容忽视的混杂因素。因此,本研究应用多元Logistic回归分析,排除上述因素的潜在影响,得出了具有统计学意义的结果。

另外,本研究主要探讨AMI的近期预后,并进行了短期随访,但是本研究的关注重点是心血管不良事件在随访期的发生情况,并未深入探讨这些事件在随访期内发生的时间顺序,这表明心血管不良事件发生的具体时间点并不是本研究关注的重点,因此并未采用多元COX回归分析将随访时间纳入分析。

本研究所纳入的研究对象均符合公认的AMI诊断标准,并且接受了规范的治疗,这保证了研究样本的质量。此外,样本量偏小是本研究的主要不足。这限制了二元Logistic回归分析的检验效能,特别是在探讨血清IGF-1水平与AMI后心源性休克/死亡的相关性时,95%可信区间过于宽大,造成无统计学意义。因此,期待未来开展更大样本量的研究以深入探讨和验证本研究的成果。

综上所述,基线血清IGF-1水平与AMI后短期内多种心血管不良事件的发生相关,偏低的血清IGF-1水平是AMI近期预后不良的重要提示。因此,积极检测血清IGF-1水平,了解AMI患者的疾病发展趋势并积极应对,可能为提高疗效和改善预后提供重要帮助。