后工业景观公园生态设计思潮演变研究

2024-04-15江海燕

江海燕

王杨杨

黄晓彤

马 源*

“后工业景观”源自英文直译“Postindustrial Landscape”,指各种被废弃或面临转型发展的工业场地或棕地,在规划设计、生态环境等多学科技术参与下,由过去单一生产服务功能转变为具有环境更新、生态恢复、文化重建、经济发展等多重含义和功能表达的景观[1-2]。棕地(brownfield)一词最早出现在英国的规划文献中,是绿地(greenfield)对应的规划术语,美国1980年颁布的《环境反应、赔偿与责任综合法》定义棕地为“废弃及未充分利用的工业用地,或是已知或疑为受到污染的用地”[3]。工业遗产(Industrial Heritage)是指曾经用于工业生产的建筑、设施、机器等遗留下来的物品。很多工业遗产所在地区曾是棕地,这些工业遗产也成为棕地的一部分。后工业景观则是工业遗产与景观相“嫁接”而形成的产物,另外,不属于工业遗产的棕地也可以转化为后工业景观,是城市再生和创新的机会[4]。20世纪后半叶以来,伴随全球城镇化水平和信息通信技术的迅猛发展,人类组织生产、生活的方式尤其是工业领域正在发生前所未有的变革。在工业衰退所带来的社会与环境问题寻找出路和生态文明建设新背景下,“后工业景观”已经成为具有标志性和典型性的特定景观类型,更是风景园林界研究和实践的重要对象[5]。

工业废弃地环境修复和再开发包括公园绿地导向、工业遗产保护活化导向和新型产业替代导向等多种模式[6],后工业景观公园融合了一种或多种模式,指的是依托工业废弃地上的后工业景观,将场地上的各种自然和人工环境要素统一进行规划设计,组织整理成能够为公众提供工业文化体验以及休闲、娱乐、体育运动、科教等多种功能的城市公共活动空间[7]。纵观国内外后工业景观公园近60年的发展,它们在不同时期都受到生态主义思想的影响,体现了尊重地方性、保护与节约自然资本,让自然做功、显露自然等生态设计理念[8]。本文按照时间线索,通过梳理典型公园建设面临的社会背景和指导理论,探索生态设计思潮的演变特征和发展趋势,以响应生态文明转型期后工业景观公园建设的实践需求。

1 研究方法与结果分析

1.1 数据来源与研究方法

本文聚焦于梳理后工业景观公园生态设计思潮的演变,目前常用的定量分析技术有Citespace、ROST CM 6.0和微词云等工具。Citespace适用于以学术论文为数据源,可视化某一研究主题的研究轨迹、热点话题和未来发展。ROST CM 6.0和微词云等工具的网络文本分析,主要通过词频统计、语义聚类和逻辑关联等,量化和可视化文本信息之间的逻辑关系。综上,基于本文研究数据的多源性以及研究内容的实践性,故选择ROST CM 6.0、微思词云、微词云为定量分析工具。本文选取涉及英法、德国、美国、东亚多国共20个后工业景观公园典型案例,以Web of Science核心合集数据库、中国知网数据库及各个公园官方网站、规划文件作为数据来源,将不系统、定性的文本转化成系统、定量、可视化的数据。由于后工业景观公园生态设计涉及多专业特定名词,ROST CM软件的词库没有将其覆盖,故在分词过程中,通过人工方式补充生态设计关键词到分词自定义词表中。

1.2 技术路线与结果分析

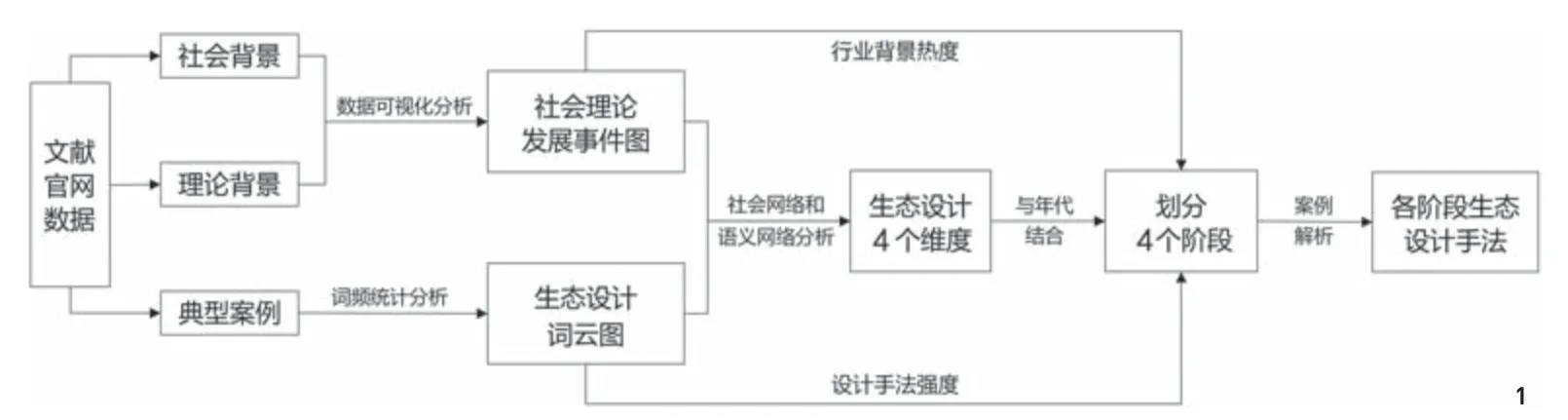

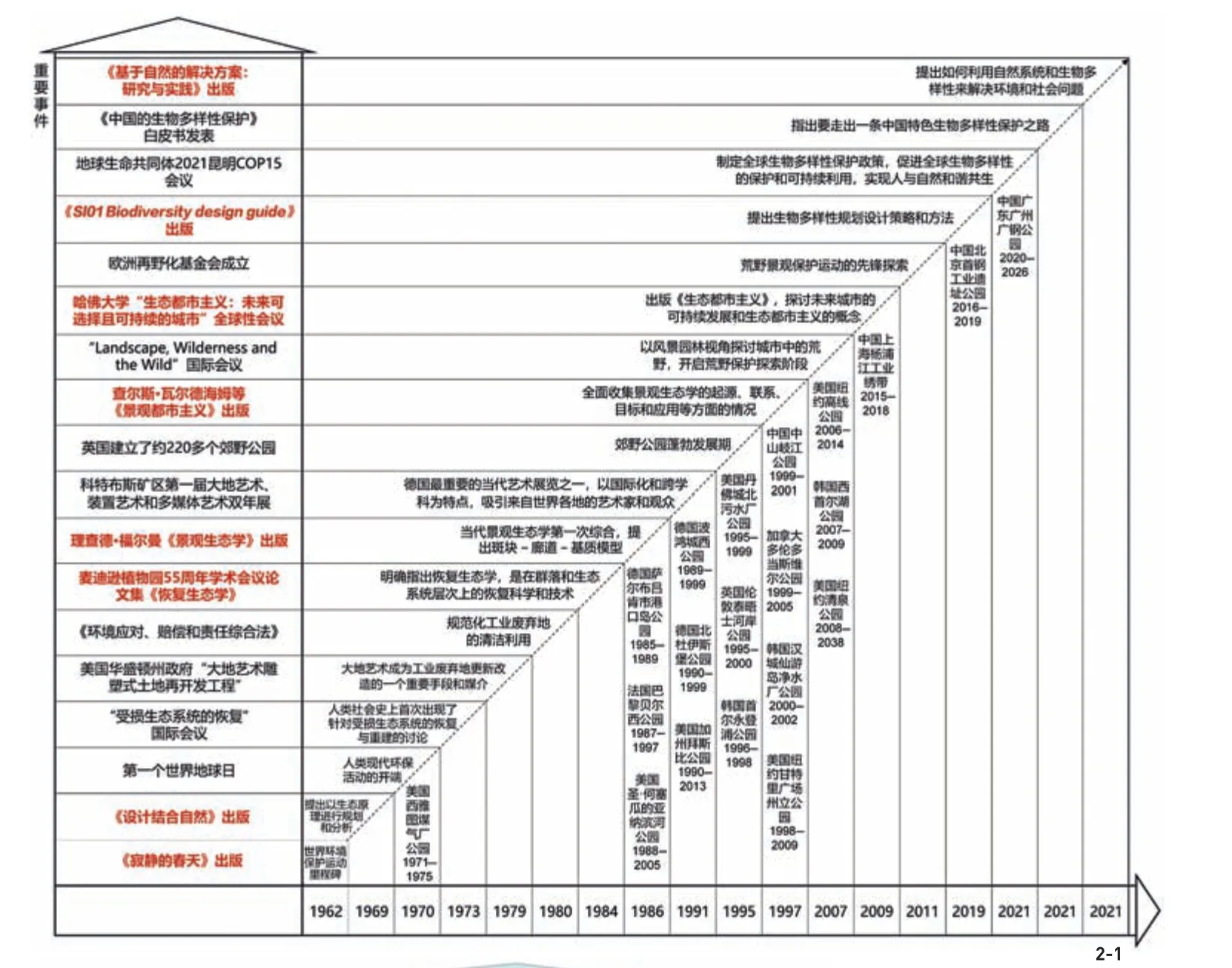

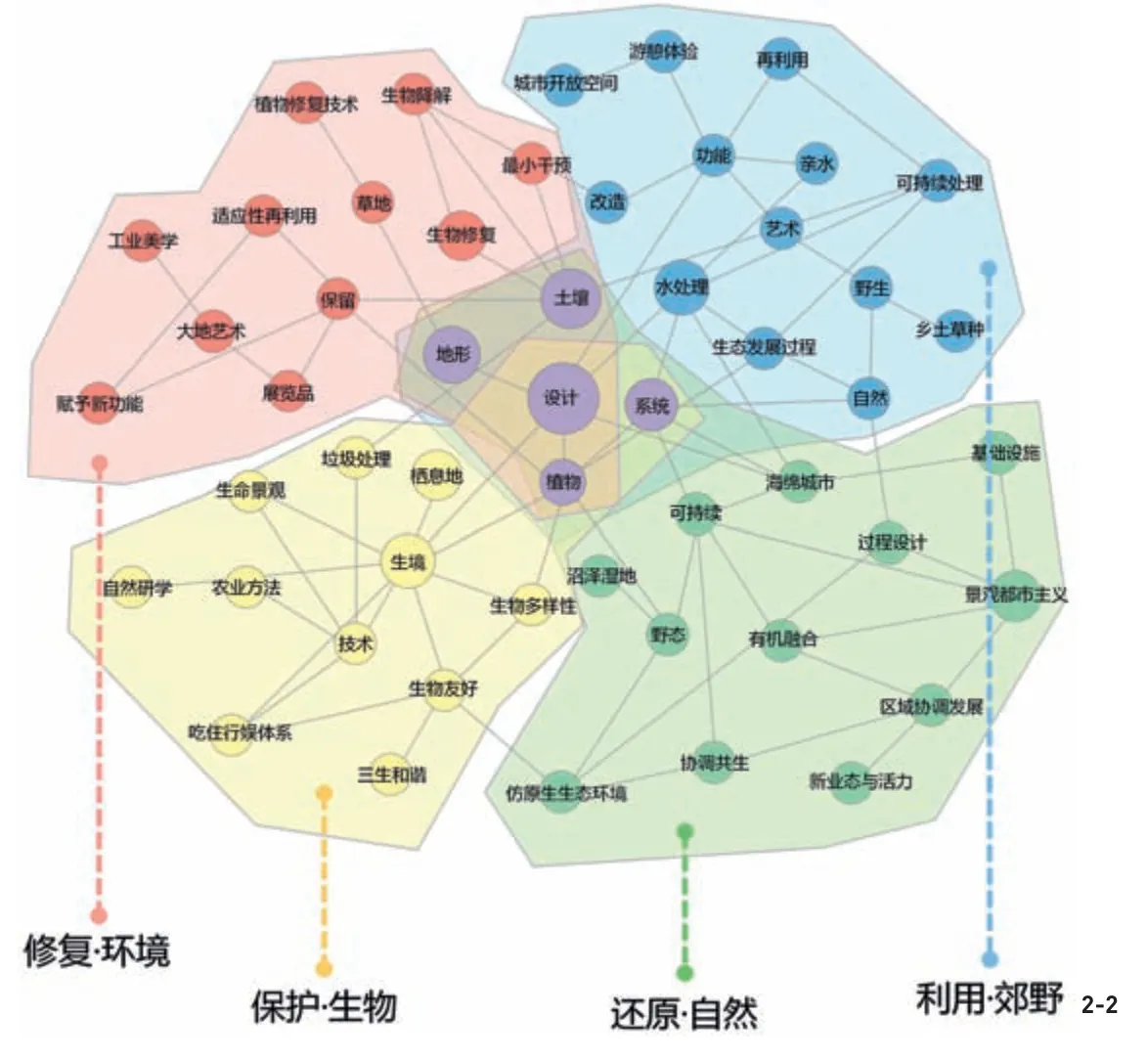

后工业景观公园生态设计的阶段划分是本文的研究基础,采用的技术路线如图1。第一步,通过文献数据库和公园、政府官网获取社会和理论背景的重要事件以及典型案例的生态设计文本数据。第二步,通过Tableau软件将社会理论背景文本数据进行可视化分析,获得影响生态设计发展的标志性事件图(图2-1);通过ROST CM 6.0软件将案例文本数据进行分词、词频分析和筛选,获取典型案例生态设计高频关键词。第三步,利用ROST CM 6.0和微词云等工具进行社会网络和语义网络分析,结合社会理论发展历程,获得生态设计聚类关系,总结出后工业景观生态设计包括修复·环境、利用·郊野、还原·自然、保护·生物4个维度(图2-2)。第四步,以各时期社会和理论事件在4个维度中的反映程度赋值行业背景热度,以典型案例生态设计高频关键词在4个维度中的反映程度赋值生态设计手法强度;热度和强度均赋值1~6级,数值越大说明反映该维度越强;综合社会理论背景、生态设计4个维度以及背景事件、案例设计建设的年代时间,将生态设计划分为4个阶段(图3),分别为注重消除污染的环境修复模式、满足人们游憩需求的郊野景观模式、保持场地自生系统的自然景观模式以及提升生物多样性保护和恢复的生物友好模式。最后,结合案例剖析总结各阶段生态设计思想和手法。

图1 技术路线

图2-1 社会理论发展事件

图2-2 生态设计聚类关系图

图3 生态设计发展历程图

2 1960—1985年:探索期的环境修复模式(Environmental Restoration Mode)

2.1 社会背景

第二次工业革命后留下了大片的工业废弃地及其周边环境问题。1962年美国蕾切尔·卡逊《寂静的春天》出版,标志着环境保护运动在全球工业化国家展开,英美等西方国家及联合国相继出台多项与工业废弃地相关的环保法规和条例。英国《清洁空气法》(1956年)提出将城区内的电厂迁至城郊,城区出现了工业废弃地;美国将“视觉可视性原则”纳入《清洁空气法》(1977年),对环境保护提出了美感层面的要求;同期通过了《环境应对、赔偿和责任综合法》(1980年),规范化了工业废弃地的清洁利用。工业废弃地作为城市公园的储备用地,在环境修复过程中对景观性的重视也日益明显。

2.2 理论背景

20世纪中期是各个学科相互渗透、彼此融合的时期,景观领域受到计算机、生物、社会和艺术等学科的交叉影响。首先,计算机制图、地理信息系统(GIS)等应用技术,为景观领域提供了理论和技术支持[9]。如伊恩·麦克哈格《设计结合自然》采用GIS叠图分析方法,揭示景观设计与环境的内在联系并提出科学的设计方法。其次,大地艺术开始用于以工业废弃地、构筑物等为载体的景观创作,艺术家以“艺术的大”对抗“工业的大”[10]。最后,1973年3月,“受损生态系统的恢复”国际会议举行,人类社会史上首次出现了针对受损生态系统的恢复与重建的讨论。恢复生态学的出现引导人们重新思考公园,尤其是后工业景观公园之于城市的意义:公园是城市的绿色补丁,而后工业景观公园的环境修复则是在修补城市的生态短板。

2.3 生态设计思想和手法

本阶段生态设计受到“少费多用、循环再生”的生态主义思想影响,侧重于消除工业废弃地的污染,证明工业废弃地的发展潜力,希望通过后工业景观公园的修复建设来应对日渐遭到威胁的城市环境,缓解城市危机。

1)运用生化环境工程技术消解水土污染。

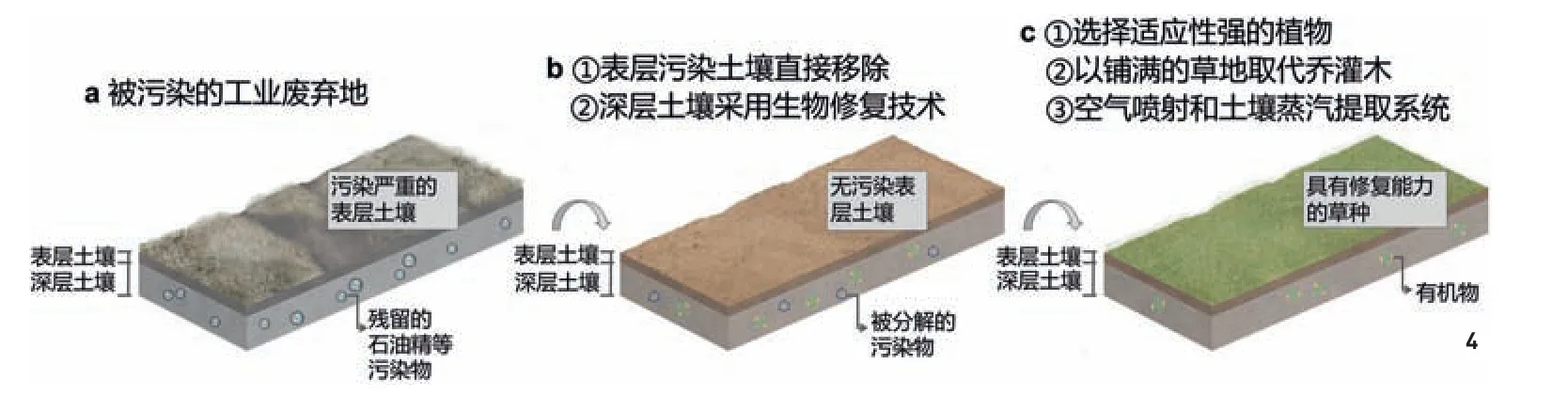

由过去完全从人的休憩和审美需求出发转变为从场地的环境条件出发,运用物理、化学、生物等方法处理被污染的水土,帮助工业废弃地减缓环境污染的问题,保障居民的健康。美国西雅图煤气厂公园(Gas Works Park,1971)对表层和深层土壤采取不同处理方法是废弃地土壤修复的一次革新[11-12](图4)。

图4 美国西雅图煤气厂公园消解环境污染的过程

2)利用修复性植物设计人工秩序化景观。

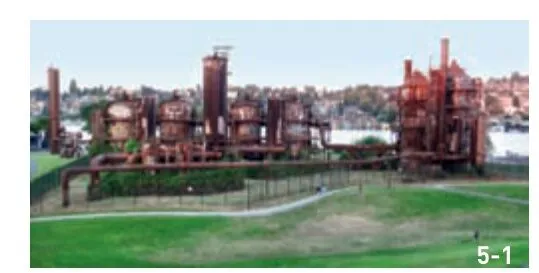

面对大部分受污染的土壤及环境,设计师尝试选择生长快、适应性强、抗逆性好、成活率高的植物,尤其是具有改良土壤能力的固氮植物进行自然生长净化,并采用大草坪、树列矩阵等简单具有秩序美的种植形式维持公园统一的视觉语言。西雅图煤气厂公园经过前期土壤生化处理,土壤发芽长草,然后将长草的土壤样本用作种植介质培育修复性草本植物,最终使场地的土壤变得肥沃[12]。以铺满的大面积草地和大体量工业遗迹形成对比,烘托出场地特色鲜明的工业氛围,也是对大地艺术语言的呼应(图5-1)。

图5-1 西雅图煤气厂公园大草坪与工业遗存(引自https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Works_Park)

图5-2 北杜伊斯堡公园艺术装饰(引自Rust Red:the Landscape Park Duisburg-nord)

图5-3 拜斯比公园艺术装置(引自http://www.hargreaves.com)

图5-4 北杜伊斯堡公园攀岩设施(引自Rust Red:the Landscape Park Duisburg-nord)

图5-5 高线公园自生长植物(引自https://www.thehighline.org)

图5-6 清泉公园混合植物(引自http://www.hargreaves.com)

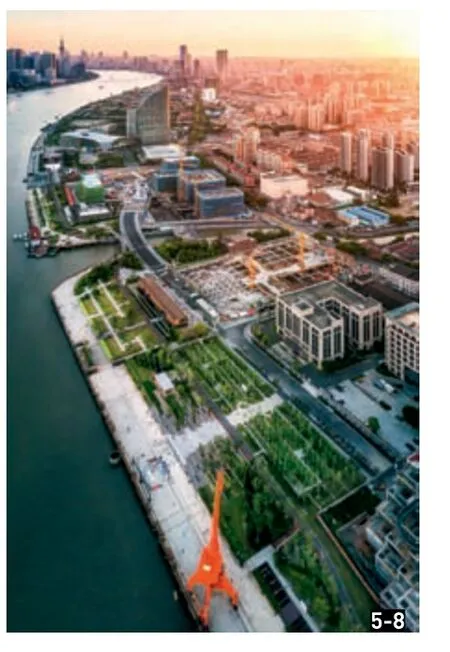

图5-7 北京首钢工业遗址公园(引自https://www.gooood.cn)

图5-8 上海杨浦滨江公共空间(引自https://www.gooood.cn)

3)保留工业构筑物和材料延续场所记忆。

工业的发展见证了一个国家的发展,代表了一部分人的集体记忆。设计师注重对旧有景观的重新设计和既有材料的循环利用,保留场地有纪念意义的特征供人们观赏并唤起场所记忆,或通过游线和场景设计加深人们对工业历史的理解。美国甘特里广场州立公园(Gantry Plaza State Park)保留着修复后的龙门架,是西皇后区繁荣一时的工业区最后遗迹留给一代人的记忆[13]。韩国首尔永登浦公园(Yeongdengpo Park,1998年)运用了与西雅图煤气厂公园一样的方法,使用生锈的建筑构筑作为展品[14]。这个时期的工业遗存活化利用存在局限性,倾向于把工业废墟当作展览品,参观者并不能互动参与。

3 1986—2005年:融合期的郊野景观模式(Countryside Landscape Mode)

3.1 社会背景

20世纪80年代初—90年代末,欧美国家大规模郊区化,城市内部出现经济衰退、产业工人失业率增加、重工业厂区永久关闭,生态主义运动全面发展共同激发了后工业景观公园迅猛发展[15]。人们的环境意识日益高涨,生物、生态等科学技术不断发展,工业废弃地的更新与改造项目的实施得到了意识形态和科学技术上的支持与保障,标志着后工业景观时代的到来。同时,英国丰富的郊外活动使郊野景观的审美取向深入人心,郊野公园成体系的规划建设影响了作为郊野公园范畴的后工业景观公园的发展。

3.2 理论背景

首先,19世纪80年代末理查德·福尔曼的“景观生态学”将麦克哈格的生态因子叠图理论向前推进了一大步。福尔曼指出生态应认识到自然是动态的,水体、能量和野生动物之间存在着流动和交换[16]。其次,后现代主义推翻了工业时代功能至上的陈旧审美观,重构更具历史性、地域性、大众文化导向性的审美范式[17]。在后现代美学和郊野公园的影响下,具有强烈郊野生态审美趣味的设计语言逐渐成为后工业景观公园的设计范式。同时,后工业景观公园要为市民提供自然教育设施、便捷和丰富的郊野游憩体验[18]。与环境修复阶段相比,该阶段更侧重公园中自然景观的保护与设计,以及人的体验。

3.3 生态设计思想和手法

本阶段生态设计围绕着废弃、退化和有毒的场所,体现自然的治愈力量[19];侧重于运用郊野景观的美学特征,融合不断发展的科学技术,为城市提供具有工业美感和自然野趣碰撞的开放空间,并发挥教育功能。

1)兼顾科学修复与艺术表达。

这个阶段的生态设计逐渐融入设计师个人的艺术见解与表达:对土壤、植物、水体等进行科学修复后,在遵循生态设计原则的同时采用质感、光感、象征等艺术语言突出艺术性,将场地从荒芜蜕变为令人愉悦、充满美感的场所,达到科学、艺术与自然的融合。如德国北杜伊斯堡景观公园(Duisburg-Nord Landscape Park,1995年)采用生物治理技术处理土壤[20-21],之后结合废弃材料装饰土壤呈现艺术形式(图5-2);美国拜斯比公园(Byxbee Park,1988年)则通过场地的风和浅层土壤等环境条件以及土地使用历史、鸟瞰图等科学的生态过程分析,设计合理而又夸张的地表形式、植物布置和艺术装置(图5-3)[22]。

2)重视乡土植物的郊野化设计。

以乡土植物为主的场地在生态系统和生物多样性方面都优于人工选择的植物,郊野景观模式下的生态设计充分尊重场地生态本底,利用适应场地生态系统演替的乡土植物和先锋植物,通过引种试验和选种种植,在处理土壤污染物的同时也能展示郊野化设计。如北杜伊斯堡公园保留了场地废弃后经过长时间自然演替而具有适应性的植被,挑选优势乡土植物,通过购入新苗或者自行培育的方式种植到公园中,促进场地自然生态演替进程,如公园中的演示花园[2]。这种对次生植被的重新利用体现了工业废弃地种植设计的新策略[20]。广东中山岐江公园(2001年)选择乡土水生植物,采用绿岛和梯田式种植台营造湿地植物群落,解决场地水文变化、地质不稳定等问题[23]。

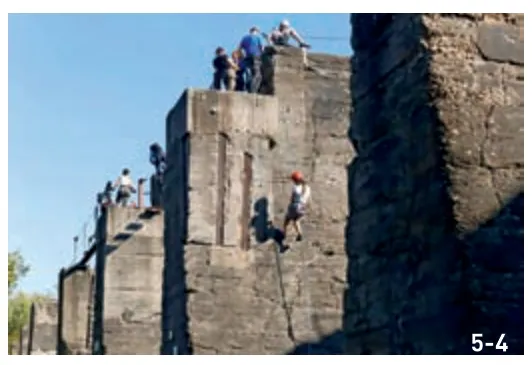

3)强调工业遗存的多功能再利用。

与探索期环境修复模式相比,此阶段的生态设计更注重最大限度地再利用:追求废弃构筑物、材料等的功能设计,使得构筑物的外在形式照旧,但内在的景观含义却发生了质的变化[22]。同时以各种物化和精神的形式承载、传播后工业景观文化,强化后工业场地及景观作为特定文化载体的意义。北杜伊斯堡公园对旧有炼钢高炉、厂房、煤气罐等在保留的基础上再利用,创造出多样化的游憩空间,为市民提供自然游憩和体育活动等需求[24](图5-4);韩国仙游岛公园(Seonyudo Park,2002年)“水净化池”生态花园,作为一种生态过程的化学物质净化展示,为游客提供了一种环境教育效果,体现了自然的治愈力量[19]。岐江公园设计“红盒子”、琥珀水塔等这些极具特色的场地标志,作为文化载体兼具景观服务建筑的功能[23]。

4 2006—2019年:发展期的自然景观模式(Natural Landscape Mode)

4.1 社会背景

西方的生态主义运动到21世纪初从批判转向一种积极的实践姿态,努力恢复世界的自然秩序,以求实现生活方式的变革,让自然和社会和谐共生[25]。这个阶段生态报告文学盛行,如《第四次浪潮》《B模式》系列等,倾向于以“展望未来”的形式提醒人们当下的危机和潜力,希望唤起人们可持续发展和循环经济的理念,保证资源的持久使用和社会、经济的可持续发展。同时期,很多以工业发展为主的发展中国家受到科学技术的创新引领,工业生产不断更新迭代,大量工业废弃地随之涌现,后工业景观实践呈现普及发展的趋势。中国提出生态文明建设纲领、可持续发展原则和自上而下的绿色空间发展政策等,对后工业景观的实践探索产生了全方位的积极影响[15],也发展了后工业景观公园的生态设计。

4.2 理论背景

首先,可持续发展理论的完善和相关法规的颁布,推动后工业景观的生态设计朝着实现自然环境与人类发展的可持续方向发展。其次,景观都市主义(Landscape Urbanism)关注城市和自然的动态过程及其中的活动事件,适用于工业废弃地的恢复再生等城市发展问题,强调设计是一个过程,强调引入自然过程,充分尊重场地中自然生态系统的演变与发展,使场地景观随时间发展而呈现[26-27]。最后,受欧洲荒野景观再野化理论影响,工业废弃地成为城市再野化的一部分。

4.3 生态设计思想和手法

自然景观模式下的生态设计目标更加侧重于还原工业遗存工业化前的自然状态,以自然中的各种要素为构成主体,尊重自然的时间动态过程,设计更有利于人类的健康、生存与发展的友好自然环境,并且能够帮助提升区域的生态结构与质量。美国纽约高线公园(High Line Park,2004年)以综合的生态、社会和经济效益平衡成为当代后工业自然景观的典型代表,为植物、野生动物和人类创造了一处城市廊道,展示了自然融入城市的无限可能[28]。

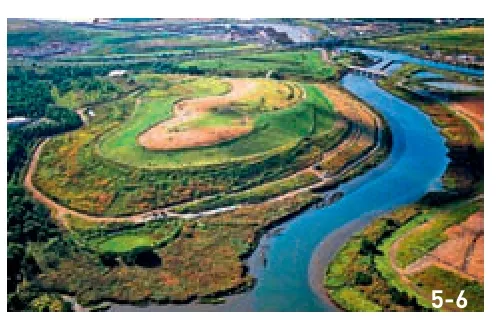

1)体现过程的可持续修复。

自然景观模式下的修复设计在科学的不断发展下追求更节约的修复方式,让自然做功,土壤、水体、植物种植等的节约化再利用强调可持续性,关注雨水收集和排放系统等。加拿大当斯维尔公园(Downsview Park,2005年)通过搅动和堆肥处理压实土壤,建造生物沼泽、原生植物试验区等;选择过渡性种植试验,在场地闲置期稳定场地并为未来种植做准备;多年后形成可持续的雨水管理系统;预留大量弹性用地,契合未来城镇化进程发展的不可预测性[29]。美国纽约清泉公园(Fresh Kills Landfill Park,2011年)采用多层覆盖技术和多种管理系统,现场带状耕作,循环利用土壤和原地复垦,培育多样化群落,试验不同的栖息地组合,尝试建设一个真正独特的自然保护区,体现“生命景观”主题[30](图6)。韩国西首尔湖公园(West Seoul Lake Park,2009年)展现了“生态过程的再循环”,回收旧钢筋混凝土水箱,展现花园水循环系统的生态过程[19]。这个时期的后工业景观公园生态设计尊重自然演变过程,围绕着自然植被、动植物群落建设生态景观,它们并非完全自然演替而是需要人工管理引导,是一种人类参与但并不绝对控制结果的演化过程。

图6 美国清泉公园体现过程的可持续修复

2)保护生物栖息地,营造自生长植被群落。

充分尊重场地的自然演变过程和人类活动对场地动植物群落影响,保护场地中原有生物栖息地,保留废弃地次生植被作为场地植物群落营造的主要要素。在此基础上设计复合植物群落,与工业废弃物巧妙混合形成特色本土景观。高线公园利用场地在废弃25年间自生长的原生植物种类,以艺术的手法再现了“自然”的多变植物景观[31]。由草地、灌木丛和花卉等野生植被形成多层次复合植物群落,与铁轨、混凝土巧妙混合形成特色本土景观,吸引了鸟类、昆虫等多种生物(图5-5)。清泉公园依靠不需要高度维护的“主力”木本物种创造栖息地,并成为建立稳定、多样自然的先决条件,同时小规模种植更多种类的植物。这种混合种植满足创建重要的野生动物栖息地的目标,同时培育多样化、有韧性和可持续的景观[29](图5-6)。

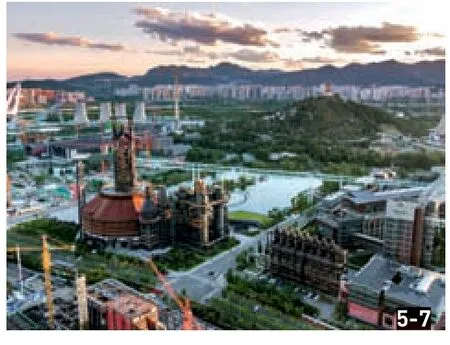

3)注重场地在城市区域尺度中的整体功能。

这个阶段的生态设计将后工业景观公园视为绿色基础设施发挥作用,形成地块、城市、区域乃至更大范围内的网络,维持自然及人工生态系统结构与功能的完整性[32]。如高线公园从小尺度设计转变为关注区域整体控制,强调后工业景观公园融入片区及城市的整体发展[33];多伦多当斯维尔公园在区域尺度上成为一个释放自身特质的文化源点,使城市生活与公园真正融合[29];北京首钢工业遗址公园(2016年)采用“动态更新”,积极融入城市空间肌理,助推乃至引领城市区域的全面产业发展及活力提升[34](图5-7);上海杨浦滨江(2018年)被视为城市、自然、人、工业遗存和各种环境设计要素相互交织、流动的有机界面,是区域未来可持续发展的重要基础[15](图5-8)。

5 2020年至今:兴盛期的生物多样性友好模式(Bio-diversity Friendly Mode)

5.1 社会背景

世界自然基金会发表的《地球生命力报告2020》表明,当前全球物种灭绝速度不断加快,生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。在2021—2022年12月《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)推动下,“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”正式通过。该“框架”提出了“30×30”目标,即在2030年之前保护地球30%的土地和水域,这也是人类基本生存与发展所需要的最低自然地的面积占比。在地球生命共同体、全球生物多样性保护的大背景下,要求我们自由、平等、公正地看待人类与自然、动植物的关系,在后工业景观的生态设计中,更加重视整体生态系统的平衡与发展。

5.2 理论背景

首先,生态都市主义认为设计可以作为一种积极的生态干预手段,由原先的“设计结合生态”转变为“设计生态”[35-36]。其次,有学者提出从人文科学的角度来寻求解决途径,由此产生了生态伦理学和以其为思想基础的生态审美。随着人们价值观念转向生态美学,后工业景观公园的生态设计实践不仅只关注人类的视觉、生理和心理感受,还重视其他生物的生存、安全、健康与公平,同时注重搭建展示时间、周期与生命的,鼓励社会参与和互动的,宣传科学知识与道德观念的交流教育平台[37]。再次,人们逐渐发现单一的工程解决方案和传统的保护修复模式不足以可持续地应对所有挑战,基于自然的解决方案(Nature-based Solutions,NbS)被重新唤起[38]。NbS在后工业景观公园中具有很多有益的可持续性影响,包括增加人类福祉、更具成本效益,更能适应社会和环境变化、保护生态生境,降低人类的生命周期环境足迹、给自然带来净效益等[38]。最后,生物多样性规划需要遵循斑块-廊道-基质模式、景观异质性和多样性、景观连接度和连通性等景观生态学原理。具体包括:2个大型自然斑块是保护某一物种的最低斑块数量,4~5个同类型斑块能维持物种长期健康和安全[39];景观多样性和复杂性通过较多的地形变化、不同类型的水体、多层次变化丰富的植被结构等微观生境营造实现[40-42]。

5.3 生态设计思想和手法

该阶段生态设计以生物多样性、生态进程和公众需求为基础,跨越学科、尺度、空间与时间的生态介入设计,形成自由组织、自我维持、自然演替的景观形态,物质、能量与信息相互交错的有组织系统,体现时间向度上的可持续发展进程,而不仅仅局限于单一的、可预测的自然风景模拟。与此同时更加侧重于以动物、植物、微生物彼此之间的丰度、分布、适应和生存状况,转变视角打造更符合人与生物友好相处的生物多样性友好社区(Bio-diversity Friendly Community)[43]。

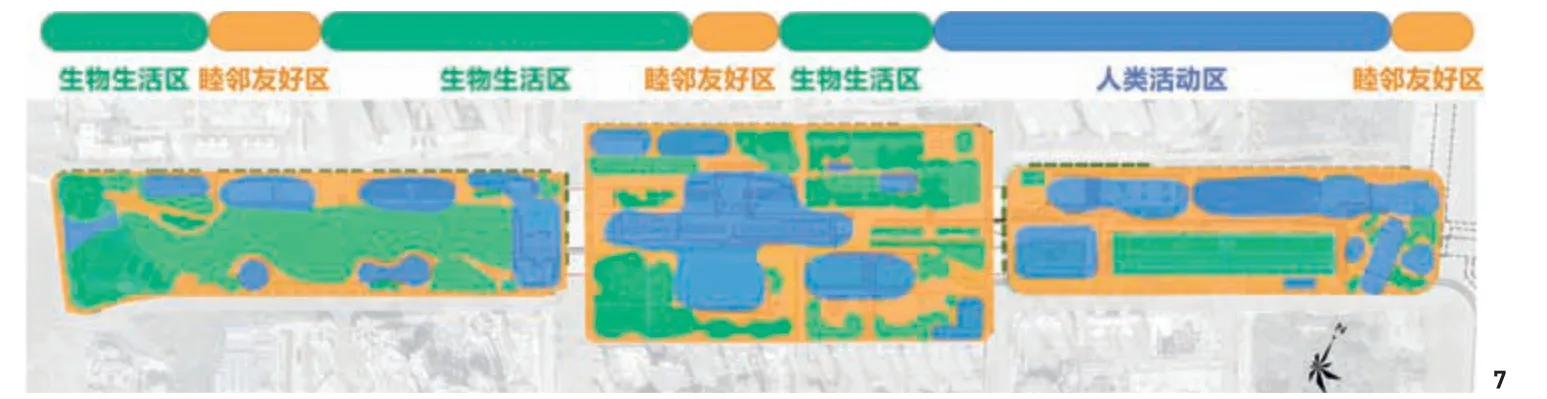

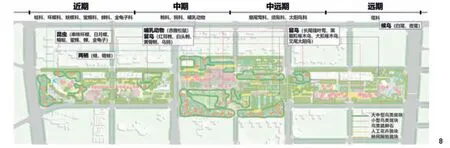

1)构建人与动植物和谐相处的三生空间。

十八大提出的“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的三生空间发展目标,对后工业景观公园空间布局、功能组合具有重要的指导意义。广州广钢公园(2020年)位于中心城区的高密度居住区,相比其他城郊工业遗产公园,其面临着更为突出的城市生态矛盾和需求[44]。为此,广钢公园构建了多类型生境、多样乡土植物、多层次高密度结构的“生态空间”和精致友好、以人为本的“休闲生活空间”以及展现工业遗产形态、工业科技创新、工业历史奋斗之美的“城市生产空间”,通过三生空间协调工业遗产保护,人使用的安全性、舒适性与生物多样性的关系[43](图7)。

图7 广钢公园三生空间布局示意

2)确定焦点物种,设计动物友好型生境。

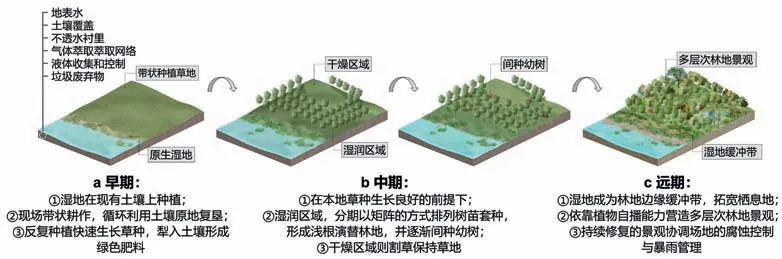

融合典型生境的空间组合、形态、布局的植物群落及其生物友好功能的生境设计,更能体现整体性与系统性设计思维、解决生态科学“最后一公里”的生态设计落地问题[45]。广钢公园选择场地周边典型鸟类、昆虫和亲人的哺乳动物为恢复和招引物种,以广佛地区典型植物群落、典型生境为蓝本,规划若干大小不等的异质性动物生境斑块、层次丰富和功能显著的乡土植物群落、生物友好的生态工程设施以构建焦点物种的吃住行娱体系[43]。根据不同焦点物种的生活习性,对场地中动物的觅食地、栖息地、繁殖地、交往地等生境、迁徙路线进行规划,确保人与自然的生存空间与距离[43-44],并且特别布局生物友好型设施人工鸟巢、冬季补食点、低照度灯具等(图8)。美国清泉公园通过建造野生动物为地区和河口创造有意义的栖息地,连接现有自然资源的走廊,不仅考虑到植物,而且考虑到鸟类、哺乳动物、鱼类、甲壳动物、昆虫和微生物群落,并且从近中远三期、总共历时30年规划生境多样化早期至成熟阶段,充分展现自然的动态过程[30]。

图8 广钢公园生物多样化栖息地营造

3)设计并策划培养生态审美的自然教育。

后工业景观在生态修复、工业精神传承、休闲娱乐新形式上都有独特的宣传价值,是培养大众尤其是青少年生态审美的重要场所。广钢公园通过“养花种草-招蜂引蝶、挖池筑泡-养鱼引蛙、筑巢造林-引鸟安家”的生境工程体系,构建室内外自然研学空间;以各功能空间作为户外学堂、博物馆、展览馆、温室、雨水花园等研学载体,建立自然研学平台;策划科研团队、中小学生、公司党团建、NGO组织不同受众研学内容,构建生物多样性友好自然学校[43](图9)。

图9 广钢公园自然教育设计平面示意

6 结语

本文按照时间线索结合典型案例,梳理后工业景观公园近60年以来在环境修复、功能活化、植物利用和价值转变等方面的生态设计思想与手法。研究发现,自西雅图煤气厂公园以来,人们对工业废弃地的态度和生态设计策略持续变化,以响应城市不断变化的社会需求和环境,以及生态主义思想和景观设计趋势和理论。从消除场地环境污染、探索工业遗存活化路径,到协调工业废弃地与城市生活、自然之间的关系,再到成为人与自然和谐共生场所,后工业景观公园生态设计思潮演变梳理和总结能够为当下生态文明建设提供理论指导和实践借鉴。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。