新工科背景下轻化工程专业“艺工融合”课程体系建设与实践

2024-04-12闵胜男李宏伟王建明王晓春

闵胜男,李宏伟,王建明,张 梅,王晓春

(北京服装学院材料设计与工程学院,北京 100029)

轻化工程专业是围绕改变和改进纤维材料的服役行为、以化学化工为主要手段的工程类本科专业,在办学方向上细分为制浆造纸、纺织染整、皮革工程和添加剂化学与工程等方向[1]。随着社会经济的发展,很多学生对提高自身艺术修养的需求越来越强烈,学科交叉融合、协同共促是现代高等教育的大势所趋[2-4]。

轻化工程专业作为纺织服装产业教育链上贯穿服装设计与工程、纺织科学与工程、艺术设计学的纽带,具有理论与实践并重、艺术与工程融合、设计与工程兼修的天然优势[5-8]。基于“新工科”发展需求和学校的优势特长,北京服装学院轻化工程专业的“艺工融合”办学特色逐渐展露。秉承“立德树人”的教育理念,面向国家纺织服装产业发展战略和服务首都“四个中心”定位、服务北京国际消费中心城市的建设需求,紧紧围绕纺织品的“绿色制造、色彩赋注、功能实现”,构筑“艺工融合”教育教学体系,培养掌握专业及相关交叉学科知识、具有全球视野和创新能力、德智体美劳全面发展的复合应用型人才[9]。在原有工程教育课程的基础上,不断强调“纺织品色彩赋予与功能化”的专业培养特色,通过梳理“艺工融合”教学内容的实践研究和课程内容,在人才培养实践过程中逐渐建立并完善了“艺工融合”课程体系。

1 “艺工融合”课程体系的建设思路

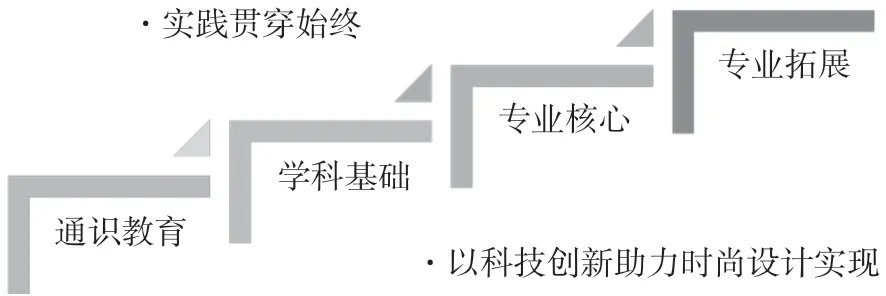

轻化工程专业为传统的工科专业,根据教育部新工科建设以及工程教育认证要求,本身具有完善的工科课程体系。在符合这些要求的前提下进行授课内容、教学实践环节的调整。通过梳理原有课程,结合学校办学特色与资源优势,充分考虑社会经济发展对专业人才能力的需要,从通识教育、学科基础、专业核心和专业拓展课程4个梯度建立起内容合理、逐层递进的“艺工融合”课程体系,如图1所示。

图1 轻化工程专业“艺工融合”课程体系构建思路

调整课程理论及实践教学内容,在一个完整的工程专业本科人才培养周期(4年)内采取循序渐进的方式,分为3个阶段:基础培养(通识教育、学科基础课程体系支撑)、兴趣培养(专业核心课程支撑)、深度培养(专业拓展课程支撑)。结合学院现有实践中心及教学平台完善实践教学过程。人才培养特色体系如图2所示。

图2 轻化工程专业“艺工融合”特色支撑课程与实践体系

2 “艺工融合”课程体系的重点课程和培养路径

2.1 第一阶段:基础培养

在低年级,改革课程内容、授课方式,使学生建立并强化对轻化工程专业纺织品色彩与功能方向的专业认识,了解专业在纺织服装设计中的纽带和支撑作用。涉及工程类通识教育基础课程,如“高等数学”“大学物理”“四大化学”等,为学生打牢打实工程基础,为未来专业课程学习奠定基础。

增设纺织品色彩与功能导论课程,通过纺织服装色彩与功能科技史、专业前沿技术与科技成果、服装色彩与功能方面的产品案例分析以及行业优秀导师座谈等丰富多样的形式,帮助学生建立并强化轻化工程专业纺织品色彩与功能方向的专业认识,初步形成艺工融合的思维,理解服装色彩的实现形式和方法。结合行业需求和学校办学特色,增设“服饰美学鉴赏”,通过服饰色彩与功能赏析,提高学生的专业兴趣、审美情趣和文化底蕴;同时要求学生在公共选修课中选修艺术、人文类课程,如“当代公共艺术”“服装的时尚与功能”“物理文明与艺术”等,提高学生的艺术、人文修养。以此,加深艺工融合思维的建立,激发学生的学习动力。

2.2 第二阶段:兴趣培养

调整课程内容与承载,培养学生艺工融合思维,提高专业认识,达到热爱专业、努力学习的目的。涉及课程:“纺织色彩学”“纤维化学与物理”“染料化学”“智能可穿戴技术”“纺织品概论”“服装学概论”,以及实践环节“创意手工染”“认识实习”“纺织品色彩综合实验”“纺织品功能化综合实验”等。

纺织色彩学课程,主要为提高轻化工程专业学生在色彩管理与科学表达以及色彩方面的鉴赏力,以科学手段对色彩与图案进行分析、表征与实施,体现艺工融合。实践中调整授课内容,聘请艺术类专业教师为学生讲授色彩的实现方法,并结合纺织品色彩流行趋势研究等,实现行业对专业人才亟需的时尚趋势分析、预测能力的培养。“服装学概论”“纺织品概论”在纺织服装基本知识的基础上,融入流行面料、色彩图案等内容的检索与设计方法等。“纤维化学与物理”“染料化学”“智能可穿戴技术”在课程内容上依据各自知识特点渗入艺术表达与呈现、时尚纺织品设计等相关内容。

“创意手工染”面向全校本科生开课,主要内容为传统非遗手工染色与印花,例如扎染、蜡染、手绘等技艺的实践与基本原理,使学生理解非遗技艺的文化内涵,激发学生的创作灵感,提高学生的实践创新能力。实践中,不同专业背景的学生自由组合,相互取长补短,将创意以最佳的形式在纺织、服装面料上完美呈现,真正意义上体现艺工融合。优秀学生作品如图3所示。

图3 学生优秀艺术染色作品

“认识实习”“纺织品色彩综合实验”“纺织品功能化综合实验”分别以产业认知实践、创意纺织产品开发、纺织品功能化、时尚化加工为目标,引导和帮助学生体验纺织产品从设计到实现的完整过程,实现产品色彩与功能的完美呈现。

2.3 第三阶段:深度培养

充分贯彻实施艺工融合模式,使学生在扎实掌握轻化工程专业前沿知识的基础上,发挥个性,提高艺术修养,提高人才培养质量。涉及课程:“纺织品染色印花”“纺织品整理”“绿色染整新技术”“功能智能纺织品”“服装科学养护”“纺织品生态检测”“毕业设计”等;同时,辅以各类学科竞赛与创业计划、大学生实训计划、实验室开放课题等实践环节的有机融入。

轻化工程专业核心课程“纺织品染色印花”“纺织品整理”突破原有的染色与功能整理基本理论及工艺讲授,进一步借助纺织品色彩与功能化来实现科技与艺术实践的有机结合。增加了计算机测色配色内容,助力色彩的完美呈现,并用于指导传统手工创意印染作品的实现;突出数码印花理论与实践,让学生充分了解掌握数字化印花技术的发展。“绿色染整新技术”“功能智能纺织品”“服装科学养护”等课程是对学生进行艺工融合教育的延伸,课程内容要求不仅强调科技的发展,同时也要充分体现相应内容的艺术展现、艺术设计、艺术的作用与美,让学生能够真正理解艺术与科技融合的意义,同时关注可持续和智能化发展的社会责任。在学好本专业知识的基础上,部分学生在艺工融合的造诣上达到较高水平,为艺术类专业输送具有工科基础和较高素质的研究生,扩宽学生的就业出路。

毕业论文阶段是深化“艺工融合”教育的最重要课程。此阶段通过兼顾科学与艺术的科研项目,或工科与艺术类教师合作,在艺术设计课题的基础上融入科学研究内容,提高学生的艺术研究能力。学生利用纺织品色彩与功能相关的理论与实践知识,将其与艺术设计和制作相结合,完成毕业论文,真正做到艺工融合,实现科技与艺术的结合。

如课题盘扣的上浆工艺与艺术设计中,学生将盘扣制备过程使用的面料以及上浆工艺进行了科学研究,设计制造了独特的、有艺术与使用价值的盘扣(图4);获得了首届北京市大学生文创大赛二等奖。在课题变色微胶囊的制备与应用中,学生研究了微胶囊的制备工艺、印花工艺等科学问题,并将变色微胶囊应用于服装设计与制作中(图5),达到了真正意义上的艺工融合。在数码印花仿扎染、蜡染、仿牛仔、仿刺绣、仿色织、仿水渍色等课题中,通过数码印花技术实现多种面料外观效果(图6)。

图4 盘扣设计(毕业论文)

图5 变色微胶囊丝网印花(毕业论文)

图6 数码印花仿牛仔(毕业论文)

3 “艺工融合”课程体系的育人效果

项目紧紧围绕“艺工融合”理念,改革课程体系、突出立德树人、加强实践教学,并不断总结提升,取得了突出成果。

3.1 课程思政育人效果

在创意手工染等课程中强调纺织品优秀非物质文化遗产的历史意义与精神内涵,邀请中国非物质文化遗产传承人走进课堂,充分发挥传承人丰富的实践经验,以及传统手工印染艺术底蕴的优势,进一步激发学生的学习兴趣,提升文化自信。不仅提高了艺工融合专业特色的可操作性,也激励学生将专业知识和文化内核自觉传承应用于作品的创新设计中。

3.2 创新实践能力培养效果

通过每年举办全校性“创意手工染色大赛”,吸引和提高学生的创作兴趣,期间开放实验室,为学生创造动手实践的有利条件,提高学生主动探索、主动学习的能力。这种方法大大激励了学生的学习热情,也使工科学生在自己掌握有关科学知识的基础上,尝到了艺术创作的成功,达到了艺工融合的效果。积极鼓励学生参加各类学科竞赛,采取以轻化工程学生为主,引入艺术类学生组队参加比赛的方式,加深艺工融合实践。在全国大学生绿色染整科技创新竞赛、北京市大学生文创大赛、毛纺协会“唯尔佳”优秀新产品设计评比等创新创业竞赛中屡有斩获。与此同时,依托校内纺织品色彩工程技术中心实施人才培养,丰富和拓展了实践基地“本硕协同”育人的内涵。

3.3 专业教师综合育人能力提升

以艺工融合课程体系建设为抓手,带动教研室教师思考改进教育教学的方法,提升教学水平,以自身发展带动课程和专业进步。同时,促成了本专业与产业链上相关艺术设计专业教师、设计师的交叉融合,通过联合培养学生、联合实施教学改革创新项目,促进了跨学科教学团队的组建与教学经验的分析借鉴。推动了学生积极参与科研项目和学科竞赛,发表高水平科研论文。

4 结束语

经过一系列课程内容梳理与调整,在理论教学期间穿插实践环节,强化学生对理论知识的吸收,提高学生对色彩与图案设计的科学理解。充分利用实验室资源,为学生提供实践教学平台,同时完善相关课程内容及资料,形成了有机、系统、循序渐进的轻化工程专业“艺工融合”课程体系。

上述探索,为相关专业实施“艺工融合”培养提供了具体、可操作的实践和理论基础,也为具有突出行业特色的复合应用型人才培养提供了宝贵经验。