近代中原民间女婚服实证分析与CLO3D 数字化复原

2024-04-12孔令奇梁佳雪

孔令奇,梁佳雪

(中原工学院服装学院,郑州 450007)

婚服作为中华民族礼制文化的外在表现,是社会生活的宝贵记录,其造型、色彩、纹饰蕴含着丰富的吉祥寓意与人伦道德[1]。研究中原近代民间女婚服对拓展美好生活追求、助力中国式生活方式构建具有重要作用。目前近代婚服的研究主要集中在以历史发展为脉络的地域性梳理与总结[2-4],中原地区婚服已有形制种类、色彩纹样、文化内涵的少量研究[5-6],但结合实例考证开展数字化复原却鲜有尝试。基于此,围绕近代中原民间传统女婚服实例进行形制特点、艺术表现与文化意蕴的研究,选取典型服饰样本,完成3D 虚拟穿着模型,以此探索民间传统服饰文物传承与发展的思路和途径。

1 近代中原民间女婚服的实证分析

在传统文化与外来文化融合发展的近代,中原民间女婚服承续着中华古代礼俗文化的融合,也展现出时代改良的新面貌。从传世的图像(图1)[7-8]可知:清末民初中原地区的婚服承续传统婚服上衣下裳的形制,上穿宽身大袖的衣褂,下穿马面裙,头戴凤冠、盖头,脚穿绣花鞋。褂裙的形制被认为是满汉文化融合的产物[9]。服饰面料多采用顺滑、具有光泽感的丝质面料,悬垂性好、不易褶皱,女婚服丝织品的使用比例高达70%以上。服装的里料、腰头等部位多用棉质面料,这与中原地区物产条件及民间服饰的实用性、节俭造物的原则密不可分。婚服多采用红色系,《新野县志》记载:“女子上轿须著红色外衣即是新娘制服,谓之应衣,以红绳系铜镜饰胸背,谓能驱邪。”[10]中原民间婚礼中女方所穿的衣物,具体说来,有红衫子、红小袄、蓝大袄、红棉裤、红裙子等[11]。还有规定新娘上轿时,不论春夏秋冬,都要身穿新郎送来的大红吉服,上穿红棉袄,下穿棉裤,外罩红裙子,河南方言称为“催妆衣”或“披妆衣”(男方在结婚前制作)[12]。中原民谣传唱“催妆衣,高挂起,明年一定见大喜[13]”“要想好,穿婆袄。要想富,穿婆裤[14]”。结婚之日穿大红袄裤,寓意婆家生活厚实富裕。20世纪50年代之后,只是将夏天棉袄做得薄些,或将单衣四角放些棉花,做成象征性的棉袄[15]。近代中原民间女婚服承载了汉族礼制和农耕乡情。

图1 近代中原民间结婚照片[7-8]

1.1 女婚服上装

受中华礼制的影响,婚服造型更加追求掩饰身体的含蓄与典雅之美。近代中原民间女婚服上衣遵循中华服饰“平面十字”的结构造型方法,有无领大襟、立领大襟、无领对襟、立领对襟的不同形式。从表1实物分析可知,清末民初女婚服以宽衣大袖为主,民国时期衣褂逐渐变得短小、紧窄,袖口逐渐缩小。在宽大的女婚服中,无领大襟造型的领部有云肩装饰。自清代以来云肩主要用于婚服,以示正统,豫西地区婚服中女方开容梳髻,红巾蒙面,吉服外罩霞帔,洛宁、伊川等地多是云肩[16]。起初将云肩用五彩线绣好,单独披在肩上,在脖颈处系结(表2)。无领上衣造型便于与立领云肩搭配,云肩围绕颈部更为贴体、舒适。随着女婚服的简约化,近代云肩仅存于乡村民间女婚服中,也逐渐与服装合并成为“绣云肩”的形式,如表1中的挽袖大红袄就是直接将绣好的云肩缝在上衣设计好的位置上,与衣缘装饰统一。服装中的衣缘装饰强调了服装的开合与形式,近代中原女婚服以民间传统服饰为蓝本,左衽与右衽的开襟形式并存,证实左衽也并非丧服专用。女婚服中的刺绣纹饰丰富,衣缘处多为带状连续型纹样,衣身中的纹样多有情景构设,传递美好的情感祝福。婚服上衣袖部的装饰无论是袖口还是通袖,均以袖中线平均分布两侧而非以前后区分。如果要完整观测袖部装饰则须从袖侧观察,这种装饰形式与新娘婚嫁时的行为动作有一定的关系,新娘坐立或跪拜时均会双手搭膝或伏地,袖子会向前扭转,从而完整地展示袖部的装饰纹样。

表1 近代中原民间女婚服上衣样本分析

表2 近代中原民间云肩样本分析

1.2 女婚服下装

近代中原民间婚服下装采用内裤外裙的形式,婚服中的红喜裙以传统的马面裙为主,后多用改良的单片筒状长裙样式。在马面裙之外还要再穿凤尾裙,河南民间称“裙带”。凤尾裙具有“以缎裁剪作条,每条绣花两畔,镶以金线,碎逗成裙[17]”的特点。通常直接围在腰间,也有装饰在马面裙裙面上的形式。通过表3的分析可知:喜裙有里有面,面料上有华美多彩的装饰,里布多使用纯色的棉布,这样做是为了贴身穿用时更加舒适。裙子里表的面料虽不相同,但协调统一,穿着时不必担心裙里露出,破坏裙子的整体效果。受礼制影响,女性的步伐一贯小而轻。民国以后,传统的马面裙和裙带逐渐简化,开始流行4片裙和筒裙的式样,从多片围裹式转向一片式。围裹式裙腰尺寸大于人体尺寸,平均约为人体尺寸的1.5倍,穿着时将裙片叠压并用绳带在腰前系结。一片式筒裙的腰头分成前后2个部分,侧缝开衩,以绳带系紧。穿裙离不开裙带,中原民间比喻娘对女儿的管教时,有一句俗语:“闺女是娘的裙带,走一步,紧一紧[18]”。传统的多片围裹式喜裙里面要贴身穿裤子,通过表4分析可知:为便于活动,裤子腰宽、裆大,富贵人家多用亲肤柔软的纯色丝绸制作,会还在露出裙摆的裤口进行精心地装饰,多为绣花或滚边。普通人家使用棉麻土布制作,由于布料没有弹性,不利于大幅度活动,所以裤腰部要尽可能增加内部空间,在一块布幅满足布料连裁的情况下,裤子裆部需要额外拼接,这就形成了三角形、梯形的拼裆形式。还有一种不合裆的“套裤”,河南方言中称为“细骨筒儿”“乏筒子棉裤”“叉裤”“衩裆裤”等,即2条“上粗下细”的筒状裤腿,上端有2根带子连接裤腰,套裤直接套在裤子之外,无腰设计,露出臀部,上至大腿,起到御寒和保护裤子的作用。

表3 近代中原民间婚服裙装样本分析

表4 近代中原民间婚服裤装样本分析

1.3 女婚服的首足服饰分析

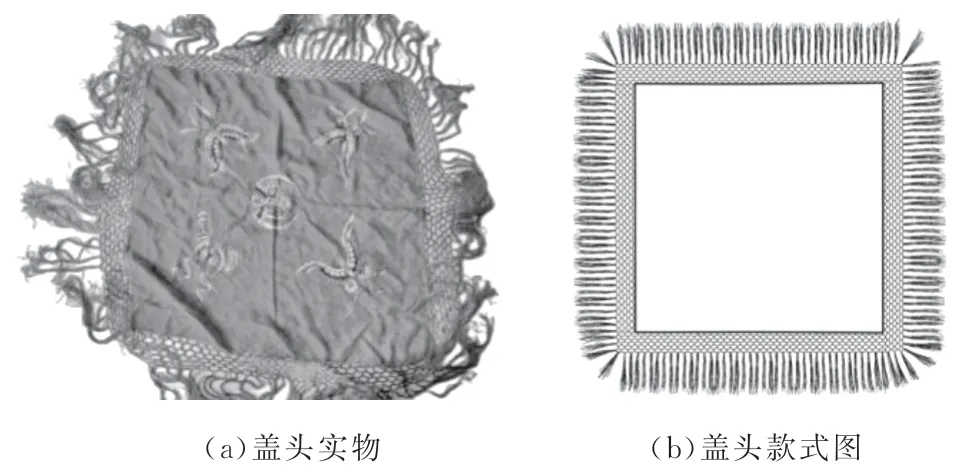

在清末民初时,中原地区的官宦富贾女子戴凤冠或红色绒球冠,并外罩红色盖头,而民间百姓女子只盖一方喜帕“盖头”。收集的蝴蝶蝙蝠纹盖头(图2)45 cm×45 cm 见方,采用平针绣法,用黑、黄、紫、绿色丝线在红色绸布上绣制图案,蝴蝶环绕圆形蝙蝠,与盖头的方形融合在一起,寓意天圆地方、福寿绵长,四周用红、黄、绿等彩色丝线编结成网并留有流苏,戴在新娘头上自然下垂,行动时产生韵律美感。

图2 近代中原民间盖头

中原地区民间歌谣唱:“缠脚缠喱咯当当。把俺抬到花园里,官看见,喜欢欢,朝廷看见要娶俺。”[19]从中可知,裹足小脚是男子衡量妻子的重要标准。清末民初,小脚婚鞋盛行,有高跟卷头的,也有平直细长的,红色鞋面绣制花草吉祥纹样(图3)。民国天足运动后,缠足废止,婚鞋尺寸恢复正常。从表5的分析中可知:民间婚鞋的色彩不局限于红色,常见的还有蓝色、紫色的鞋面,这些色彩也多与“拦挡”“求子”有关。豫南地区新娘不穿红鞋穿绿鞋,绿色鞋面上绣有富贵牡丹、红双喜等吉庆图案。“绿”在河南方言中读作“路”音,寓意穿上绿色缎面鞋即便到了婆家,也不要忘了回娘家的“路”,同时,因“绿”字又合“禄”的音,有福禄双全之意[20]。鞋子造型圆形浅口便于穿脱,冬季穿用高靿棉鞋,保暖性增强。

表5 近代中原地区民间婚鞋样本分析

图3 近代中原民间女婚鞋

2 典型样本分析

为详尽真实地分析近代中原民间女婚服的形制结构及制作工艺,选择中原服饰文化中心收藏的一套民国时期婚服进行分析。这套女婚服适用于春秋季节穿用,上装为红色丝质大襟左衽小袖夹袄,侧缝收腰,衣摆两侧轻微起翘,有开衩。袖口、门襟、底摆饰桃粉色花边,如图4(a)、(b)所示。通袖上以袖中线为中心,前后平均装饰二方连续的花草纹样。衣前身绣制鱼莲藕荷纹样,后身为蝶花雀梅纹样,如图4(c)所示。下装为丝质红色马面裙,如图5(a)所示,马面上绣制江崖海水底纹与牡丹花瓶纹样,边缘饰有如意花边,裙子两胁各有5条装饰线,上窄下宽强调褶裥的装饰效果,如图5(b)所示。在分析的基础上,完成服饰款式数据测量与结构绘制(表6)。

表6 近代中原民间婚服样本结构尺寸

图4 近代中原民间女婚服上衣

3 女婚服的CLO3D数字化复原

结合上述整理分析,运用CLO3D 软件,通过智能ET 制版、3D 数字化模拟、虚拟复原与对比分析3个步骤开展近代中原民间女婚服数字化模拟复原实践。将二维平面与三维立体相结合,进行中原女婚服的虚拟试衣展示及图案色彩搭配,简单快捷地实现服饰个性数字化定制[21]。

3.1 款式结构的数字化模拟

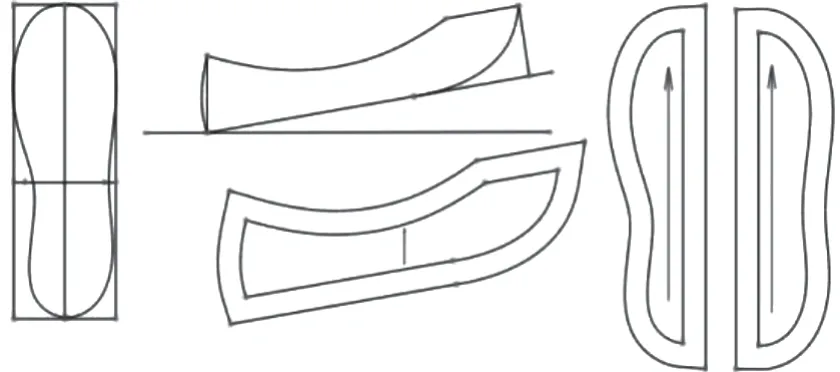

根据中国成年人人体尺寸标准GB/T 10000—1988,选取中原地区人体体型的模特,利用模特编辑器调整模特各部位尺寸,使之更加准确地还原中原地区适婚女性的身体尺寸(图6)。为使静态时可以全方位地展示服装复原细节效果,在“X-Ray结合处”模式下使模特姿势呈现双臂张开。同时,这个姿势还可以更好地展示服装的部位尺寸及悬垂性。结合实物数据测量,运用ET 打版软件进行服装数字结构图的绘制(图7)。马面裙裙两胁部分的压褶处理,利用翻折褶裥工具模拟压褶效果,操作时由于面料粒子间距过大容易粘连在一起,因此利用固定针工具把裙两胁板片固定在空中不易移动,之后把板片转成硬化模式使面料更加硬挺(图8)。衣片绘制完毕后按照穿着顺序,对照模特身体的位置进行人体排片,为保证虚拟缝纫的准确性,对衣片进行冷冻处理(图9),留出宽2 cm 的缝边,使用自由缝纫工具对衣片进行准确缝合(图10),并将缝迹设置为隐藏模式,使样衣与人体贴合,完成样衣模拟(图11)。

图6 人体尺寸

图7 结构图绘制

图8 硬化处理

图9 冷冻处理

图10 衣片缝合

3.2 纹色材质的数字化模拟

样本服饰材质以丝为主,面料厚重、悬垂性好,纹理精致细腻。实践过程中不断变更调换不同的面料克重,确定160.1 g/m2为最终效果(图12)。扫描服饰样本的材料肌理、色彩效果和刺绣图案进行主体提取并导入,点击冲淡颜色从服饰样本图像上吸取色彩进行校对,上衣选用RGB(222,69,52),下裙选用RGB(201,52,45)的色彩效果。运用Photoshop软件将处理好的纹样图案保存为PNG 格式导入CLO3D 软件当中,如图13(a)、(b)所示;将纹样设置在相应的位置,利用调整贴图工具来调节印花的大小位置,模拟真实的刺绣效果,如图13(c)所示。

图12 面料质感

图13 图案虚拟

3.3 足服的数字化模拟

民间婚鞋主要为平底圆口,在绘制时首先将人体向上抬高,留出3 cm 的高度,并在留出的空间内绘制出鞋底、鞋面的轮廓造型,运用ET 软件绘制出婚鞋的样板(图14),利用编辑板片工具对婚鞋样板进行微调,使其符合真实人体脚型。同时在Photoshop中建立大小合适的鞋帮和鞋底的面料肌理和刺绣纹样(图15),并确定绿色婚鞋的主色为RGB(222,69,52),将处理好的图片导入3D 视图中,并进行位置、角度、宽度、厚度的调整与编辑,准确缝合后完成虚拟效果(图16)。

图14 鞋版

图15 图案

图16 婚鞋虚拟效果

3.4 数字样衣与服饰实物的对比分析

通过实物与虚拟服饰(图17)的对比可以看出:(1)从外观造型、色彩到面料材质,两者基本一致。但服饰实物因多为手工制作,存在不完整、不对称的情况。在测量过程中选择较为完整的部分作为代替,因此会有一定的误差。(2)服饰缘饰的起伏度生动性不足,在板片缝合时,容易出现面料之间粘黏穿模等现象。针对此类问题可以通过硬化板片或利用固定针工具调解板片前后位置,在调合冲突值和粒子间距寻找板片之间的适配度来解决。(3)在数字复原的过程中,样衣测量点虽然可以参照软件中给定的人体安排点,但在排片与缝合的过程中还需要通过人工手动处理,这其中也可能产生一定的误差,影响虚拟效果。

图17 近代中原民间女婚服整体虚拟展示

4 结束语

对近代中原民间现存可考的女婚服进行了实物分类与分析,呈现其精美的艺术风格与中原民间婚俗特色,充分展现农耕文明下,中原民间服饰中蕴含的生活审美性和追求美好生活的理念。在此基础上,将服饰的结构尺寸、色彩纹样进行数字化信息编辑,为实现婚服数字化开发奠定基础。运用ET、Photoshop、CLO3D等数字化虚拟技术对典型样本进行结构数据与装饰元素采集,实现婚服数字可视化资源开发。从试验结果来看,CLO3D 技术在女婚服文物细节的表达上还存在不足,服饰缘边的起伏、刺绣的肌理感和不同针法的表现效果有待加强。但3D 虚拟技术为服饰的研究与发展提供了新机遇与新思路,势必成为未来服饰文物保护与发展的重要路径。