川东南地区龙马溪组深层页岩储层差异性及其对含气性影响研究

2024-04-11李帅马若龙

李帅 马若龙

成都理工大学 四川 成都 610059

四川盆地页岩气资源主要集中在大于3500m的深层,是中浅层页岩气的重要接替领域[1-2]。为评价深层页岩储集性能和优选页岩气有利储层,因此,本文以四川盆地东南缘Y-A井及林滩场构造区内L-B井为对象,在Y-A井选取34块志留系龙马溪组页岩,取样深度介于3700-3900m,取样层位为五峰-龙马溪组一段,取样岩性主要为灰黑色页岩。在L-B井选取17块页岩,取样深度介于4000-4150m,取样层位为五峰-龙马溪组一段,取样岩性主要为黑色页岩。通过对比分析其构造背景以及对井下岩心样品X-射线衍射,孔隙度、渗透率、孔隙结构、氩离子抛光+扫描电镜等实验测试分析,进一步明确深层页岩储层差异性,以及影响储层含气性的主控因素,以便为四川盆地深层页岩气的赋存富集研究和勘探开发提供一定依据。

1 区域地质概况

永川地区位于四川盆地南部,川渝交界处,工区区域构造位于华蓥山构造带上,为四川盆地川中低缓褶皱与川东高陡构造的分界线。整体为“两凹夹一隆”的特征,可分为北部向斜、中部背斜、南部向斜三个部分。根据构造形态又可将中部背斜进一步细分为背斜核部、背斜南翼、背斜北翼、东部断块四个部分。其中Y-A井所在的南部向斜区深层页岩经历的构造期次较多,受燕山运动以来的构造改造差异性影响,其构造复杂且断层较发育,多为层间断层,未断开多套地层,断距小(<100m),具有活化储层,增大裂缝网络作用。L-B井位于盆缘林滩场断背斜内,该井的志留系五峰-龙马溪组页岩龙一段①-③小层埋藏深度为4118.25~4134.75m。

图1 川东南构造背景及井点位置图(据史洪亮修改)

2 龙马溪组深层页岩储层特征对比分析

2.1 有机地化特征

2.1.1 干酪根类型

永川区块龙马溪组页岩有机质以藻类体、无定形体为主,有机质不具荧光特征。腐泥组含量在52%~68%之间,壳质组含量在32%~48%之间,未见镜质组。根据显微组分含量计算得到的类型指数76%~84%之间,显示有机质类型为Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根,表明龙马溪组烃源岩干酪根类型好,易于生油。林滩场构造区龙马溪组为海相沉积,生物组合主要为低等水生动物和菌藻植物。因此,烃源岩有机质类型主要为由动物、低等水生浮游生物和藻类所形成的腐泥型有机质,为Ⅰ型干酪根。

2.1.2 有机质丰度

永川地区五峰组-龙马溪组深层页岩有机碳含量值多在1.5%~3%之间,总体含量较高。其下部沉积于富碳高硅-中碳高硅微相的页岩,优质泥页岩段有机碳含量为0.9%~6.01%,生烃潜力大。林滩场构造区五峰组-龙马溪组下部富有机质泥页岩段有机碳含量为0.43%~6.71%,平均2.31%,约占总样品数的81.4%。优质泥页岩段有机碳含量为0.99%~6.71%,平均为3.6%,约占总样品数的81.25%,总体上与永川地区相当。

2.2 岩石学特征

通过钻井薄片鉴定和X射线衍射全岩分析结果表明:Y-A井和L-B井的矿物组成成分非常相似,都包含有石英、长石、云母等碎屑矿物,方解石、白云石等碳酸盐矿物以及伊利石、绿泥石、高岭石等粘土矿物;总体上表现为脆性矿物含量较高的特点,且脆性矿物含量自上而下逐渐增加,粘土矿物含量自上而下逐渐降低;通过对比分析认为:两口井龙一段①-③小层脆性矿物含量均较高,黏土矿物含量较低,数值上相差不大,脆性均较好。

2.3 物性及孔隙结构特征

2.3.1 储层孔隙度及渗透率

Y-A井五峰-龙一段孔隙度为2.21-10.34%,平均5.15%,龙一段①-③小层平均5.2%。L-B井孔隙度为1.07-10.81%,平均3.3%,龙一段①-③小层平均5.32%。纵向上,龙马溪组底部孔隙度最高且孔隙度自上而下逐渐增大,五峰组孔隙度略低。尽管龙一段①-③小层两井的孔隙度平均含量相当,但优质页岩段孔隙度Y-A井大于L-B井。

渗透率是表征页岩储层物性的一项重要参数,不同深度段页岩渗透率表现出明显的不均一性,裂缝发育段页岩渗透率往往急剧增大。Y-A井龙马溪组深层页岩渗透率为(0.2~4.7)×10-5μm2,均值1.1×10-5μm2。L-B井龙马溪组深层页岩渗透率为(0.03~6.8)×10-4μm2,均值0.97×10-4μm2。Y-A井龙马溪组深层页岩样品渗透率均值明显偏低,与L-B井比相差1个数量级。

2.3.2 孔隙结构特征

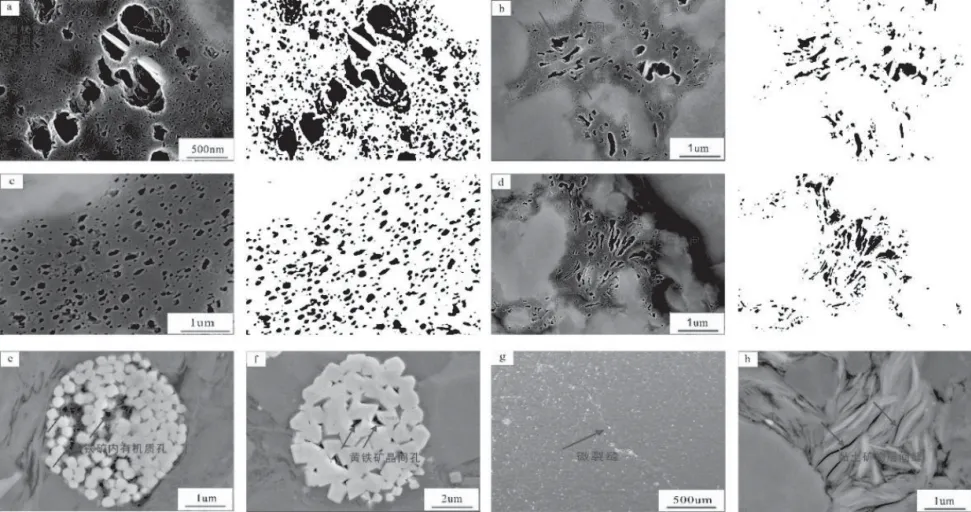

根据孔隙的赋存状态,可将基质孔隙进一步归纳为脆性矿物内微孔隙(包括残余原生孔隙、不稳定矿物溶蚀孔)、粘土矿物层间微孔隙、有机质微孔隙(黄铁矿晶间孔和有机质孔)3大类[3-7]。Y-A井龙马溪组深层页岩微孔隙和微裂隙发育,有机质内微孔隙发育良好,孔径跨度较大,从几纳米至几百纳米不等,孔径主要集中在>50nm的宏孔上,孔隙多呈蜂窝状、椭圆状,为主要孔隙类型。其次为粘土矿物间发育的线状孔隙和方解石、白云石粒缘缝以及粒内孔,还可见黄铁矿莓球内微孔及黄铁矿晶间孔及少量微裂缝(图2-a,c,e,g)。而L-B井五峰-龙一段孔隙整体上较发育,多为有机质微孔隙,及少量微粒状方解石发育溶蚀孔,片状黏土矿物发育层间缝,有机质孔隙多呈长条状和不规则形状,少数呈椭圆形,孔径集中在2~50nm的介孔上,孔径总体相对较小(图2-b,d,f,h)。可能是由于L-B井地区经历了明显的泄压过程,压力系数的降低、压实作用变强,有机质孔开始闭合导致孔径变小。总体来说Y-A井有机质孔隙更为发育,孔隙圆度更好,更有利于油气富集。

图2 Y-A、L-B井五峰-龙马溪组页岩SEM图片对比(a、c、e、g为Y-A井;b、d、f、h为L-B井;i、j为两井有机质孔圆度、孔径对比)

a-有机质孔,孔径较大,椭圆状,Y-A井,3860.88m;b—有机质孔,孔径较小,扁平、长条状,L-B井,4119.41m;c—有机质孔,蜂窝状、椭圆状,Y-A井,3866.54m;d—有机质孔,长条状,L-B井,4130.61m;e—黄铁矿晶间孔,Y-A井,3846.53m;f—黄铁矿晶间孔,L-B井,4129.44m;g—微裂缝,Y-A井,3868.42m;h—黏土矿物层间缝,L-B井,4119.41m;

3 含气性差异成因及分析

3.1 含气性特征

含气量是页岩气勘探开发的核心参数,为页岩气储层评价、储量计算和甜点区优选等研究提供重要依据[6-7]。Y-A井岩心实测总含气量为1.05~8.58m3/t,均值3.88m3/t,①-③号层含气量均值5.43m3/t,达到Ⅰ类储层标准。L-B井岩心实测总含气量为0.91~7.6m3/t,均值2.62m3/t,①-③小层均值3.84m3/t左右。两口井纵向上自上而下岩心实测含气量总体呈逐渐增大趋势。整体上Y-A井总含气量较L-B井高。

3.2 储层纵向上含气性影响

永川地区构造带为盖层滑脱构造带,构造类型以断弯背斜及隔档式向斜为主,Y-A井所在的南部向斜区以低角度缝为主,地层倾角小于10°,伸缩率小于10%,保存条件好,岩芯实测吸附气占比29.3%,游离气占比70.7%。林滩场地区为基底逆冲构造带,L-B井所在的背斜南翼低角度和高角度裂缝均发育,地层倾角约为20°,保存相对较差,岩芯实测吸附气占比42.6%,游离气占比57.4%。通过岩芯观察,Y-A井龙一段①-③小层共发育335条裂缝,主要发育层理缝,其次为高角度斜交裂缝和垂直缝(倾角大于45°)。L-B井主要发育高角度斜交裂缝和垂直缝,其次为层理缝。线密度能够较为直观的反应储层纵向上裂缝的发育程度,Y-A和L-B井线密度主要都集中在0-20条/m,但Y-A井裂缝明显更为发育。综合上述的分析结果,初步表明:L-B井龙马溪组高角度斜交裂缝和垂直裂缝发育程度更高,受构造作用影响较大,过于发育的高角度穿层裂缝沟通了上部封盖层,且充填程度相对较低,存在页岩气沿这些裂缝发生运移和逃逸的可能性,对页岩气的保存相对不利;而Y-A井龙马溪组处于构造相对稳定的区域,除个别层段外,高角度斜交裂缝和垂直缝发育程度总体较低,且充填程度相对较高,页岩气垂向逸散受限,对页岩气保存相对有利。因此,构造作用对储层的改造具有双重作用:一方面构造抬升和挤压作用有利于储层裂缝的形成,加大页岩储层的储集空间,沟通不连续的孤立孔隙,成为页岩气解吸和流动的通道;另一方面过强的构造运动也会破坏储层结构,构造缝成为页岩气逸散的通道,造成页岩储层的无效化。

4 结束语

(1)Y-A井五峰-龙马溪组一段①-③小层深层页岩TOC平均含量4.98%,L-B井平均含量4.16%,两井有机质类型均以腐泥型为主且有机质热演化程度适中、岩矿组成、孔隙类型均差别不大。

(2)Y-A井深层页岩有机质孔多呈椭圆状,孔径较大,地层孔隙仍保持超压,L-B井由于泄压明显,压实作用变强,有机质孔多呈长条、扁平状及不规则形状,孔径较小。Y-A井页岩孔隙度总体上大于L-B井,由于L-B井多发育高角度穿层裂缝,导致渗透率比Y-A井高近10倍。两井物性及孔隙结构差别较大。

(3)裂缝对页岩气的富集保存有很大的影响,发育一定量的中低角度的顺层剪切缝、页理缝和层内张性裂缝对页岩气的富集具有促进作用。Y-A井层内张裂缝密度更大,而L-B井高角度穿层裂缝更发育,随着高角度穿层剪切裂缝的增多对页岩气的保存造成了不利影响。