旋耕、深翻、深松对玉米生长性状和产量构成的影响

2024-03-10张颖雷陈洪化

张颖雷 陈洪化

1.通辽市科尔沁区农业技术推广中心,内蒙古 通辽

2.通辽市厚德种业,内蒙古 通辽

耕整地是农业生产中的重要和基础环节,起到疏松土壤、透气蓄水、覆盖杂草与残茬的作用,为作物生长创造良好的种床和耕层条件,为有益微生物菌群的活动和水、肥、气、热的运行创造良好的空间环境,从而取得良好的收成。目前,我国北方地区农田耕整地主要采用旋耕、深翻、深松三种方式。

通辽市地处世界玉米黄金带,玉米总产量和粮食总产量均居内蒙古自治区首位。农田耕整地主要采用旋耕,少量采用翻耕或深松。由于旋耕破土力强,可以粉碎埋在地表以下的根茬,旋耕后表土平整,不破坏灌溉用畦埂,且机械作业成本较低,因此在土地承包到户后被农民广泛接受,至今已有近四十年历史。但同一地块连年实施深度10 cm 左右旋耕作业,犁底对土壤的机械压力、旋耕犁刀的挤压作用,在耕作层与心土层之间形成了一层紧实而致密的土层,即犁底层。如果长期在同一深度进行旋耕作业,犁底层会越来越厚、越来越紧实,其土壤结构和功能会发生明显恶化。有关研究结果表明,土壤容重在1.10~1.13 g/cm³之间,可以促进作物的根系生长,当土壤容重超过1.5 g/cm³以后,则阻碍根系生长发育,阻碍水肥气热的输送,直接影响作物生长性状和产量构成。

2022年,通辽市科尔沁区农业技术推广中心会同通辽市厚德种业,以当地主要作物玉米为对象,进行农田旋耕、深翻、深松三种作业处理对比试验,探讨旋耕、深翻、深松对玉米生长性状和产量构成的影响,为下一步技术推广提出对策建议。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2022年4~10月在通辽市厚德种业科技园进行,地处北纬43°58′~东经123°40′。试验地为玉米连作区,连年结合秸秆还田秋季深翻,春季旋耕整地。生育期间(5~9月)≥10 ℃活动积温3 343℃,日照时数1 105 h,降雨量314.3 mm。供试土壤为中壤质中厚层灰色草甸土,0~60 cm 以下有<20 cm 的盐渍层,0~20 cm 有机质含量12.82 g/kg,碱解氮89.4 mg/kg,速效磷12.88 mg/kg,速效钾173 mg/kg,pH值7.96。

1.2 试验设计

试验以旋耕为对照,设旋耕、深翻、深松三个处理,其中旋耕深度12 cm,深翻深度22 cm,深松深度为30 cm。处理间随机区组排列,重复三次,小区面积72 m2(7.2×10 m),12行区。浅埋滴灌宽窄行种植,玉米品种迪卡159,种植密度67 500 株/ hm2,施化肥810 kg/hm2,其中尿素480 kg、重过磷酸钙240 kg,硫酸钾90 kg。

1.3 调查、测定项目及方法

1)降雨量。试验地设置量雨筒,以观测玉米生育期间降雨量。

2)玉米苗期长势、根系调查。在玉米2~3 展叶期,每个耕作处理挖取2.5 片叶龄的幼苗5 株,观测其营养体及根系发育状况。

3)玉米株高、茎粗及上数第8 片叶叶面积调查。每个处理连续取20 株正常生长的植株,调查株高、穗位及茎粗,连续取10 株正常生长的植株上数第8 片叶,测量叶片长宽,按长×宽×0.75计算叶面积。

4)土壤容重测定。玉米苗期(5月30日),利用环刀取各耕作处理0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm 土层土壤测容重,重复二次。

5)测产方法。收获前,每个小区玉米各去除两侧边行各二行,在剩余的8 行玉米内,确定三个长宽3.3×0.6 m的单行测产样点,在1.98 m2测产点面积内,剔除自交株、弱株和病虫危害株,连续取正常生长植株的果穗13~14个(果穗不足部分可以顺延补足),称鲜重,然后按平均鲜穗重取15 个样穗,风干后备考种。根据样点的平均粒重计算玉米产量。

6)玉米根系在土壤中分布及根重调查。收获后,在各处理挖一米深土壤剖面观测根系分布,耕翻后取10 株正常生长的植株根系,风干后测量根重,重复二次。

1.4 统计方法

利用DPS 数据处理软件,进行玉米产量数据的方差分析及平均产量的显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同处理的疏松土壤效果

旋耕、深翻属于在耕地深度内的全层作业,耕后土壤在垂直方向处于上虚下实状态,深松为条带式间隔作业,耕后土壤在水平方向形成虚实并存状态。

耕地作业依靠改变土壤容重发挥松土作用。土壤容重由土壤孔隙和土壤固体数量两部分组成,容重越低表明土壤中孔隙所占比重越高,土壤越疏松,反之土壤就越紧实。依此推论试验中各处理的土壤容重测定结果见表1,可以看出:

1)旋耕处理,10~20 cm、20~30 cm 土壤容重分别为1.5 695 g/cm³、1.6 341 g/cm³。由于旋耕深度仅10 cm左右,可以将10 cm之下的土壤容重视为原状土的容重。

2)在0~10 cm土层,旋耕处理的土壤容重1.2 644 g/cm³,深翻处理为1.3 912 g/cm³,深松处理为1.4 483 g/cm³,与下层原状土容重1.5 695 g/cm³相比,土壤容重分别降低19.4%、11.4%和2.8%,处理间的松土效果旋耕>深翻>深松。

3)深翻、深松处理,10~20 cm 土层的土壤容重为1.5 572 g/cm³和1.5 531 g/cm³,与该层原状土容重1.5 695 g/cm³相比,无显著差异。这与供试土壤常年深翻相关。

4)在20 ~30 cm 土层,深松处理的土壤容重1.5 521 g/cm³,与这层土壤的原状土容重1.6 341 g/cm³相比,容重降低5.0%,说明深松对深层的局部土壤有明显的松土效果。

2.2 不同处理对玉米苗期生长的影响

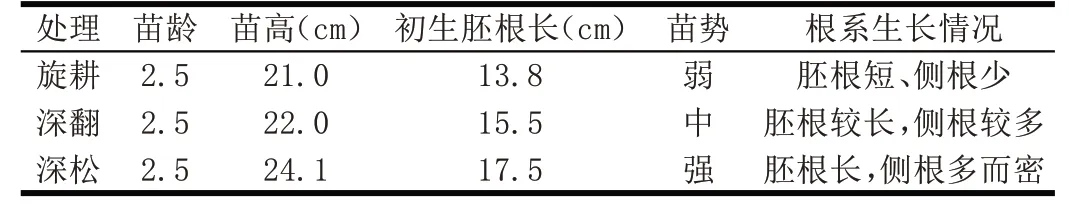

根据玉米在2~3展叶时期的苗情调查(见表2、图1),处理间的苗势存在较大差异。

图1 各处理的玉米2~3片展叶的植株照片

表2 各处理的玉米苗期2.5片展叶长势

1)深松处理的玉米苗势强,深翻处理的苗势中等,旋耕处理的苗势较弱,同为2.5片叶龄的幼苗,深松处理的幼苗粗壮,苗高24.1 cm,深翻处理苗高22.0 cm,旋耕处理的幼苗纤细,苗高21.0 cm。

2)深松处理的玉米幼苗的初生胚根长度17.5 cm,较深翻处理增加12.9%,与旋耕处理相比,长度增加26.8%。

3)深松处理的玉米苗期次生胚根粗壮,侧根多而密集,第一层节根发育完整,深翻处理次之,旋耕处理的玉米苗期次生胚根纤细,侧根少而短,第一层节根尚未发育完整。

2.3 不同处理对玉米植株性状的影响

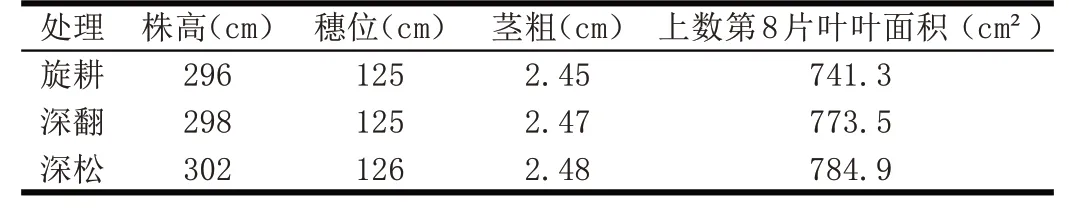

调查表明,玉米抽雄后的个体长势各处理间也存在一定差异,见表3,除玉米株高、茎粗略有差异外,各处理间玉米上数第8片叶的叶面积差异最显著,其中,深松处理的玉米上数第8 片叶叶面积达到784.9 cm²,较深翻处理的叶面773.5 cm²增加1.5%,较旋耕处理的叶面积741.3 cm²增加5.9%。已知玉米上数第8 片叶的叶面积和玉米植株叶面积正相关[1],因此玉米叶面积增加提升了叶面积指数,有利于积累更多的干物质。

表3 各耕作处理的玉米植株长势

2.4 不同处理对玉米根系的影响

调查表明,在60 cm 以下土体存在盐渍化障碍层次,根系在这里停止伸长,在0~60 cm 土体内,各处理间的玉米根系形态、根系重量及重量分布有以下差异。

1)根系形态的差异。图2 中,旋耕、深翻处理的玉米根系长度相等,同为38.6 cm,深松处理为44.6 cm,较旋耕、深翻处理增加15.5%;气生根根冠入土直径,深松处理为13.9 cm,较深翻处理扩大15%,比旋耕处理扩大16.9%;深松处理的玉米须根的侧根分布密集区域长24.0 cm,侧根分布均匀,深翻处理的侧根分布密集区域长17.5 cm,旋耕处理的侧根分布密集区域长12.4 cm,侧根短而密。以上调查表明,深松处理的玉米根系在土体内的分布,无论在水平方向还是在垂直方向上,比深翻处理、旋耕处理更舒展。

图2 各处理根系在土体内的分布剖面图

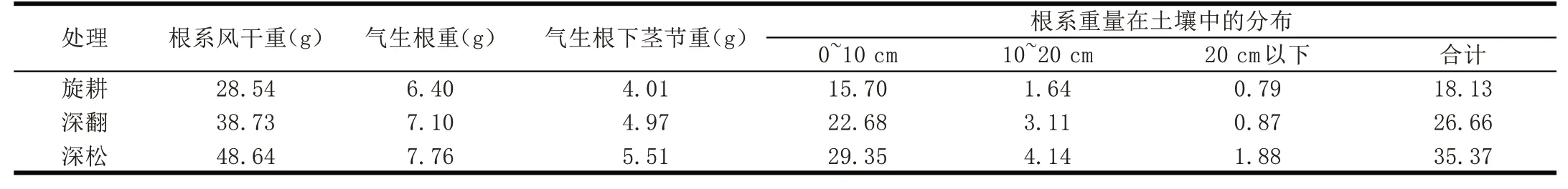

2)根系重量及其在土体内的重量分布的差异。根系重量对玉米吸收水分、养分能力有重要影响。在表4中可见,深松处理的根系风干重48.64 g,较深翻处理的38.73 g 增重25.6%,较旋耕处理的28.54 g增重70.4%,相差十分悬殊。

表4 不同处理的玉米根系重量及其在土壤中的分布

此外,玉米根系在土壤里的重量分布在各处理间也有显著差异。深松处理的玉米根系在10~20 cm 土层的重量为4.14 g,是旋耕处理的2.15 倍,在20 cm 土层之下,深松处理的须根系重1.88 g,为深翻处理的2.2 倍,说明随着耕地深度的增加,玉米须根系重心明显向下转移,有利于直接吸收深层次土壤中的水分和养分。

2.5 不同处理对玉米产量及产量构成的影响

玉米测产结果见表5,深松处理的产量14 940 kg/hm2,较深翻处理的14 205 kg/hm2增产5.2%,比旋耕处理的13 740 kg/hm2增产8.7%。进一步统计分析说明,各处理的玉米产量(y)与耕地深度(x)呈正相关,相关系数为0.9 807,它们之间的关系可表达为:y=13 035+56.1x,其中y 为玉米预期产量(kg/hm2),x 为耕作深度(cm),即,土壤耕地深度每增加10 cm可以增产玉米561 kg/hm2。

表5 各处理的玉米产量及产量构成

上述处理间的产量差异,在于构成玉米产量的穗粒数、粒重不同。试验结果显示:深松处理的穗粒数,较深翻处理增加2.9%,较旋耕处理的增加4.1%,百粒重比深翻处理增加1.3%,比旋耕处理增加3.7%。

3 结论与讨论

试验中的三种作业处理各具不同特点,旋耕深度10 cm左右,松土能力强,深翻深度20 cm 左右,作业后土壤在垂直方向呈上虚下实状态,深松深度30 cm,作业后土壤在水平方向呈虚实相间分布状态。土壤容重测定结果进一步表明,旋耕、深翻、深松在疏松土壤、改善土壤紧实的效果上存在显著差异。因此它们对玉米的根系发育,茎叶生长、果穗性状有显著的影响。如,深松处理的玉米根系长度44.6 cm,较旋耕、深翻处理增加15.5%;深松处理的气生根入土直径为13.8 cm,较深翻处理增加15.0%,比旋耕处理增加16.9%;深松处理的玉米根系风干重48.64 g,比深翻、旋耕处理显著增重25.6%和70.4%,并且根系重心有明显下降趋势。又如,深松处理的玉米上数第8片叶的叶面积784.9 cm²,比深翻处理增加1.5%,较旋耕处理增加5.9%。此外,深松处理的玉米果穗有效穗粒数、百粒重分别为590粒、39.2 g,比深翻处理的穗粒数增加2.8%,百粒重增加1.3%,与旋耕处理相比,穗粒数增加4.2%,百粒重增加3.7%。上述差异直接或间接地影响着不同处理间的玉米产量。

试验中,深松处理的玉米产量14 940 kg/hm2,较深翻处理增产5.2%,较旋耕处理增产8.7%,差异显著。统计分析表明,玉米产量(y)与土壤耕作深度(x)高度正相关,相关系数r=0.9 807,之间的关系可以y=13 035+56.1x 表述,即,耕地深度每增加10 cm,玉米可增产561 kg/hm2。

2011~2015年全国农机深松整地实施省份的监测数据表明,深松达到30 cm 的地块比未深松的地块可多蓄水400 m3/hm2左右,伏旱期间平均含水量提高7%左右,作物耐旱时间延长10 d 左右,小麦、玉米等作物的平均产量增加10%左右[2]。本试验中,深松的玉米产量比旋耕处理增产8.7%,与上述增产效果相吻合,证实了通辽地区推广农田深松的可行性和必要性。因此,改变传统的以旋耕为主的耕整地方式,大力推广深松技术,是解决当前土壤耕层浅,下层土壤过于紧实问题的一项重要课题。