冰雪东北,感受冬寒之美

2024-02-21徐辉

徐辉

“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”隆冬时节,北方的江河湖泊都已进入冰期。东北地区的冰期更是长达四五个月,厚厚的冰雪给冬日里的人们带来了无穷的乐趣,世代生活在冰天雪地里的人们早已习惯在冰雪间恣意穿梭,往来自如。

北方冰雪运动历史悠久。《隋书》中记载,在气候严寒、积雪甚深的自然环境下,古代东北地区的少数民族发明了一种方便出行的木质滑雪工具。隋唐时期,人们骑木、乘木,指的便是早期的滑雪或滑冰运动。到了清代,各种冰上运动盛行于宫廷和民间。

冰嬉,又称“冰戏”“冰技”,最早萌芽于北方少数民族的冬季生产生活实践。据文献记载,早在努尔哈赤时期就开始流行,后来逐渐发展成为清代宫廷冰上娱乐活动的总称。在历史发展中,冰嬉经历了从生产生活实践、简单娱乐到隆重国家礼仪的发展过程。

东北地区冬季寒冷,适合于这个季节的户外运动项目有限。冰嬉主要在冰面上进行各种跑动,让人产生热量,抵御严寒,是一种十分盛行的冬季娱乐活动。据文献记载,天命十年 (1625年),努尔哈赤在辽阳东京城外太子河河畔举行了一场盛大的“跑冰戏”。活动开始,先是诸贝勒率领随侍人员玩球二次,之后努尔哈赤与众福晋坐在冰中间,让大家从两侧等距离奔跑,“先至者赏以金银,头等各二十两,二等各十两”,落后的人则每人可得赏银三两。接着众人依次继续跑玩。跑动过程中,由于冰面光滑,“摔倒于冰上者,汗观之大笑”。在冰上跑玩之后,“杀牛羊,置席于冰上”,大家一起宴饮娱乐。

崇德年间,皇太极在盛京城外浑河河畔再次举行“蹴鞠之戏”。当时来华朝鲜使团人员在《沈阳日记》中便记录了这次活动。乾隆十年(1745年),冰嬉进一步发展,开始以国家礼制的形式出现在清王朝的国家盛典之中。

冰嬉的主要运动场地是冰场,需要克服的主要困难是冰面光滑,为此,古人专门发明了“以铁直条嵌鞋底中”的“跑冰鞋”。人们穿着特制的冰鞋,在冰上“作势一奔,迅如飞羽”,灵巧快捷。

清代皇家的冰嬉活动主要有三种:抢等、抢球和转龙射球。抢等和今天的速度滑冰非常相似。《养吉斋丛录》中记载:皇帝坐在冰床上,二三里外,竖着大旗,众兵整齐排列。等到时间一到,炮声响起,众兵迅速飞奔起来,使尽浑身解数,看谁能率先滑到御座前,争得头筹。

与抢等不同,抢球是一项集体运动。《清朝文献通考》中记载:抢球活动开始后,兵分左右队,左队穿红色队服,右队穿黄色队服。两队站立成列后,御前侍卫开球猛踢,球至中央,众人开始争抢。“得球者复掷,则复抢焉。有些已得球,而彼复争夺之者;或坠冰上,复跃起数丈,又遥接之。”又據《帝京岁时纪胜》中记载:这种“冰上蹴鞠”之戏,每队数十人,分位而立之。开始时,“以革作球,掷于空中,俟其将坠,群起而争之,以得者为胜”,大家互相争抢,“欢腾驰逐,以便捷勇敢为能”。

转龙射球则是满族人将“工于鞍马,精于骑射”的民族传统与冰嬉活动相融合的运动项目。这个项目要求较高,一般只在宫廷中才能举行。转龙射球需要有数百人拿着旗子和弓矢。走队的时候,按八旗不同颜色,一人执小旗前导,二人执弓矢随后。众人在冰面上盘旋折行,远远望去犹如蜿蜒盘龙一般。在靠近御座的地方安设旌门,上悬一球,称为“天球”;下面还有一球,称为“地球”。转龙队伍急速到此,一射天球,一射地球,射中的人获得奖赏。然后队伍折回,由原路盘曲归队。最后执旗的是一个幼童,作为龙尾。每次活动结束后,皇帝都要恩赏众人。

冰嬉广受人们喜爱,由此也产生了大量的冰嬉诗文和画作。清代诗人爱新觉罗·宝廷在《偶斋诗草》中如此描述冰嬉:“朔风卷地河水凝,新冰一片如砥平。何人冒寒作冰戏?炼铁贯韦当行滕。铁若剑脊冰若镜,以履踏铁摩镜行。其直如矢矢逊疾,剑脊镜面刮有声。左足未住右足进,指前踵后相送迎。有时故意作欹侧,凌虚取势斜燕轻,飘然而行陡然止,操纵自我随纵横。是耶洛仙非例子,风胡能御波能凌。”

到了乾隆皇帝时,他特意撰写了冰嬉赋,记录冰嬉的时令、盛况、要旨等内容。现在北京故宫博物院藏有一幅乾隆皇帝的《御制冰嬉赋》,他在自序中说:“陆行之疾者,吾知其为马。水行之疾者,吾知其为舟、为鱼。云行之疾者,吾知其为鹍鹏、雕鹗。至于冰,则向之族莫不躄躠、胶滞、滑擦而莫能施其技。国俗有冰嬉者,护膝以芾,牢鞋以韦,或底含双齿,使啮凌而人不踣焉;或荐铁如刀,使践冰而步逾疾焉。较《东坡志林》所称,更为轻利便捷。惜自古无赋者,故赋之。”

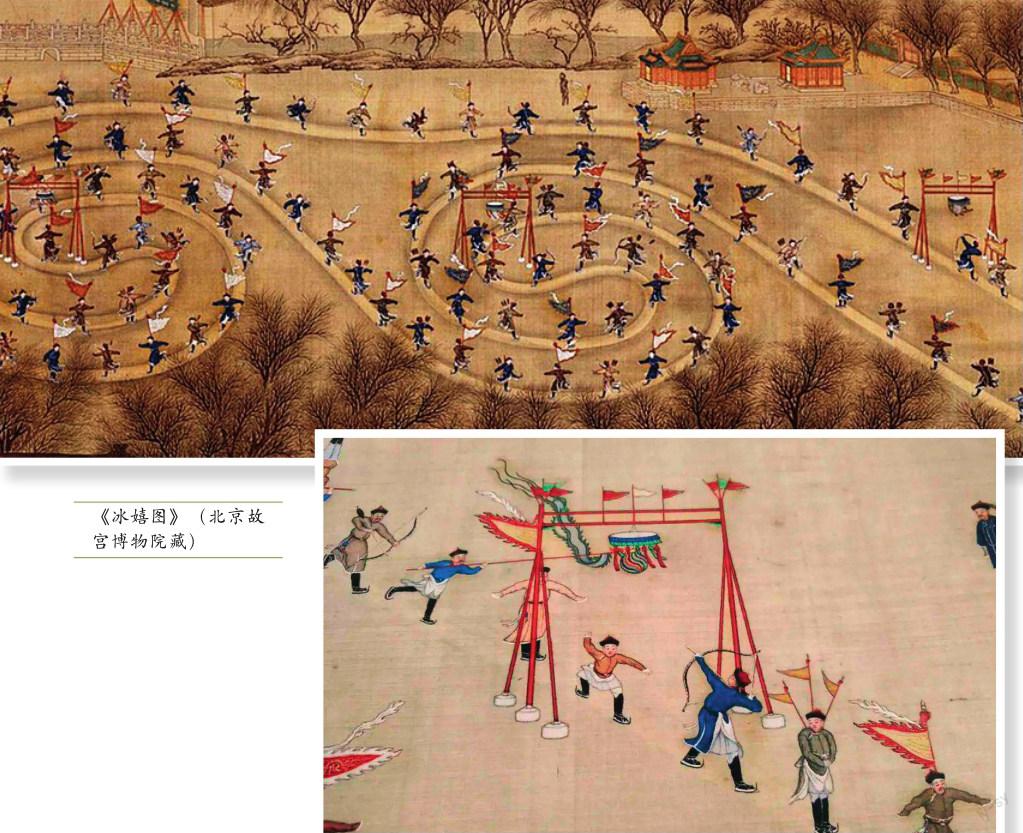

在画作方面,清代金昆、程志道、福隆安合绘有《冰嬉图》,生动形象地再现了当时的精彩场景,如表演者的金鸡独立、蜻蜓点水、紫燕穿波、凤凰展翅、哪吒探海、双燕飞、朝天蹬等。除此之外,金廷标的《冰嬉图》、沈源的《御制冰嬉赋图》等,也都是展现冰嬉活动的佳作。

在民间社会,不容易组织大型的冰嬉活动,百姓们则十分钟爱溜冰、滚冰等冰上运动。

溜冰,又称滑擦,是一项十分常见的冰上运动。《帝京岁时纪胜》中记载:寒冬之时,京都的人们都到各城外护城河上,一起练习滑擦。大家在冰上滑擦,都穿着有铁齿的冰鞋,“流行冰上,如星驰电掣”,互相“争先夺标取胜,名曰溜冰”。凡是有冰的地方,就可以看见溜冰的人。普通人学习溜冰,难免会磕碰摔倒。初学滑冰者摔倒的情形令人忍俊不禁:“往来冰上走如风,鞋底钢条制造工。跌倒人前成一笑,头南脚北手西东。”

滚冰是元宵节期间举行的民俗活动,人们在冰雪上滚动、俯卧,认为可以消除晦气,祈求安康。民间俗语说:“轱辘轱辘冰,腰不酸来腿不疼,身子轻松去百病。”关于滚冰,民间还有一则故事。传说有一个叫王小的后生,长期伺候久病不愈的母亲,30多岁还没娶上媳妇。有一年正月十五,王小去井上打水,救了一只青蛙。这青蛙本是龙女,到王小家后变成了俊俏的大姑娘。她为王小的母亲治好了病,还与王小结为夫妻。到了第三年,龙王发现了此事,逼迫龙女回宫。在分别时,两人来到当初见面的井沿,相拥而泣,眼泪洒落在井台上结成了冰。龙女告诉王小,每年正月十五一定要背着母亲到这井台上滚冰,一则可祛百病,二则他们两人可以见面,说完龙女就不见了。于是,每年正月十五,老百姓都会到江边、河边或井边滚冰。

清初杨宾在《柳边纪略》中记载:正月十六夜晚,人们多出门“走百病”,在冰上“连袂打滚”,认为这样可以“脱晦气”,祈求平安吉祥。杨宾还为之作了一首诗:“销金罗帕粉花香,蟒幅齐肩锦绣装。百病年年行走惯,阿谁打滚到沙场。”

清代方拱乾在《河冰行》一诗中记录了东北宁古塔地区满族百姓的冰雪生活:“满风春望拔河戏,燕支影落冰河睡。女子联翩男子观,倾营穿镫摇鞭至。日高人散客来迟,冰床如马凌冰驶。掌大雪花接雪堆,耳寒酒热中流醉。旅况无端听睹新,感时抚地为欢易。长安今夜月盈街,千门环印婵娟臂。”

在民间社会,元宵节“走百病”是一个非常流行的节日活动。在东北地区,妇女“走百病”的形式主要是结伴在冰上打滚,俗称“轱辘冰”。清初,每逢正月十六,宁古塔等地的满族妇女不分老少联袂而出,到河冰上卧倒,男人们聚到河边观望。后来,卧河冰发展为“滚冰”,男女都可以参加,但仍以姑娘为多,人们成群结队到村边小河或井台上“滚冰”,以滚掉晦气、迎来吉祥。大龄未婚青年滚完冰,长辈令其动一下荤油大壇,俗称“动大荤(婚)”,预兆今年能成亲。20世纪20年代初期,正月十六这天,辽宁地区的妇女和儿童多会到冰上行走。《西丰县志》中记载:“是日,俗称‘走百冰日’,妇女多作滑冰戏,谓如此游行,可以不生百病也。”

在吉林地区也有这样的习俗。《吉林通志》中记载:正月十五元宵节,大家要用粉餈祭祀祖先,街市上张灯挂彩。人们观看“燃冰灯,放花爆,陈鱼龙曼衍、高跷秧歌、旱船竹马诸杂剧”。这一天,男女出游,填塞衢巷,或步平沙,谓之“走百病”;或联袂打滚,谓之“脱晦气”,此俗一直延续至今。

为了增加滚冰的仪式感,人们还要吟诵滚冰歌谣:“左滚一,右滚一,顺顺当当不惹气;左滚二,右滚二,年轻夫妻老来伴;左滚三,右滚三,生龙生凤抱金砖;左滚四,右滚四,事事随心得大志;左滚五,右滚五,五福临门全家福;左滚六,右滚六,亲脸亲嘴亲不够;左滚七,右滚七,当好丈夫当好妻;左滚八,右滚八,来年抱上胖娃娃;左滚九,右滚九,白头到老不分手。”

中国幅员辽阔,地貌丰富多样。东北地区独特的地理位置、气候环境让世代生活于此的人们获得了一份大自然的宝贵馈赠—冰雪。

古代先民从最初了解冰雪到逐渐适应冰雪,再到充分利用冰雪、发掘冰雪资源,冰雪运动就是在这种苦寒环境中自我激发、自我超越的产物。到了当代社会,冰雪运动已经发展成为东北地区的特色名片。寒冬腊月,当南国大地依旧花红柳绿,东北三省早已银装素裹、晶莹烂漫。

走进“冰城”哈尔滨,大街小巷随处可见造型各异的冰雕、雪雕,洁白剔透。“冰雪大世界”更打造了融合冰雪艺术、科技、文化、演艺、活动于一体的世界最大冰雪乐园。漫步其中,仿佛置身于童话世界,晶莹洁白又五彩斑斓。

如果想看最厚、最重的雪,不妨移步“中国雪乡”牡丹江,那里的冬季“天无三日晴”,雪期长,降雪频繁;而且雪质极好,黏度高,房屋建筑上面都堆积着皑皑白雪,远远望去犹如一个个“雪蘑菇”“雪馒头”。

在东北,还有一处可与桂林山水、云南石林和长江三峡相媲美的自然奇观—吉林雾凇。雾凇通称“树挂”,是雾气和水汽遇冷后凝结在枝叶上的冰晶。“吉林雾凇天下奇”,每当雾凇季来临,松花江岸十里长堤“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,把人们带进如诗如画的仙境。

冬天总要去一次东北吧?寒冰白雪映照着东北人火辣辣的生活,冷得透彻,又热得蒸腾。欢迎大家到东北的冰天雪地里撒欢,沉浸式地感受极致的冬天。

【责任编辑】王 凯