《脏活》作者普雷斯:我愿深知他人的创伤

2024-02-21赵淑荷

赵淑荷

去年12月,一些瑞幸兼职员工在社交媒体发布手部受伤照片,引发讨论。

由于瑞幸咖啡对后厨洗手频率有着较高要求,有不少员工经常徒手接触消毒水,工作一段时间之后,手部皮肤会变得粗糙,甚至皲裂、泛红、起皮。

根据“东方网”的报道,“瑞幸员工必须每30分钟更换用于清洁食品接触面的消毒抹布,更换抹布时则会接触到消毒水。按工作8小时一个班计算,一名员工每个班至少洗8次手,清洗抹布22次,触碰消毒水22次”。

最终,在精妙打光的柜台上,热气腾腾的咖啡被装在精美的纸杯里,而受伤的双手则被隐藏起来。

这种感受或许有一点微妙:明明我只需要享受这杯咖啡,为何要了解那双受到损害的双手?

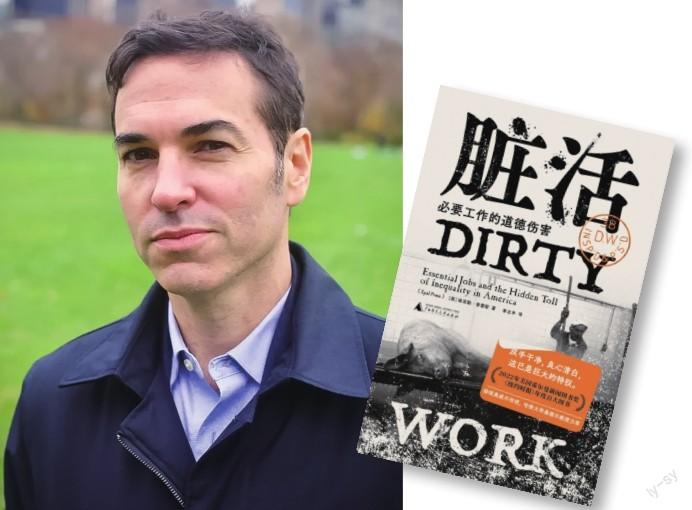

美国作家、记者、社会学博士埃亚勒·普雷斯的新书《脏活:必要工作的道德伤害》(以下称“《脏活》”),对这个问题做出了回答。

在这本书里,普雷斯调查了那些基础而隐形的“脏活”(dirty work):社会的运转需要这些工作,但相比更一般的底层工作,它们常常是不道德的、不干净的,因此常常是处于社会结构劣势中的人,为了生计不得不从事这些职业。在工作中,脏活工人总是备受良心的折磨和道德的谴责,因为他们的存在,社会中的“好人”能够免于自己的双手被弄脏,所以会默许这些工作的存在。

听起来,这不是一本会让人阅读后感到轻松的书。

不久前,南风窗与普雷斯取得联系。我们好奇,他为什么要关注“脏活”?他是如何对这个问题进行调查和研究的?写作这本书,又有何意义?

作为一名社会学博士,普雷斯在社会学方面的涉猎和研究,为他提供了关心社会的独特视角。埃弗里特·休斯、诺贝特·埃利亚斯、普里莫·莱维、理查德·赛尼特等社会学家对资本主义体系下分工的阐释,都启发了他;另一方面,普雷斯一直对“不平等”现象极具关怀,但他决定,不其他许多作者那样“关注财富和收入的分配”,而是去书写“我长期感兴趣的道德和伦理问题”。

普雷斯带给我们一个机会重新认识我们所处的社会:这本书让那些埋藏在社会表面下,盘根错节的权力关系得以浮现。

正如它给我们带来的阅读体验绝对称不上愉悦,普雷斯写作此书的过程也异常艰辛。《脏活》调查了多个工种:屠宰场劳工、监狱看守、无人机操作员、石油钻井操作员……对相关工人的采访花费了普雷斯多年时间。

无论是脏活还是做脏活的工人,要么被整个社会心照不宣地隐藏起來,要么就是处于被指责和审判的位置,让他们面向公众进行表达并不容易,“人们不喜欢谈论让他们感到被贬低和羞耻的事情”。

为了说明人们对屠宰工作避而远之的态度,普雷斯举了一个例子:“超市出售的牛排和鸡腿均使用了无菌、无味的包装,掩盖了屠宰体系的残酷性。这些包装里的食物,如肉馅饼、沾满面包屑的炸肉块,与肉类几乎没有任何相似之处,使人们很容易忘记为了生产这些半成品有动物遭到宰杀。”

社会学家诺贝特·埃利亚斯的《文明的进程》为这种观点提供了依据。这本书阐释了,文明是被定义的,而社会“文明化”的过程就是一个不断对清洁与污秽、礼貌与粗鲁、优雅与下流进行区分的过程。与此同时,我们尽可能把一切令人不适的事物隐藏在社会生活的幕后。埃利亚斯在书中写道:“在我们绝大部分肉肴中,通过切割和烹调的艺术隐去或改变了牲畜的形状,以致人们在食用的时候几乎不会再想到它们的原貌……人们试图驱逐一切可能使他们联想到自己身上‘兽性’的感觉。”

我们对这个过程并不陌生。在中国的传统文化中一直有一句话,“君子远庖厨也”。孟子的提倡,一直被解读为:君子欲成其大事,必须排除“同情心”的干扰。但是实际上,毋宁说这种“同情”,更像一种负罪感。

对屠宰动物的负罪感的逃避和刻意掩盖,最终同构地延伸至人类之间。在对二战期间犹太人大屠杀的反思当中,有一个问题至关重要:这样明显违背人类社会道德底线和公序良俗的事情,是怎样在全社会(对绝大多数德国人而言)的知晓下进行的呢?

美国学者埃弗里特·休斯在德国游历考察时与大量德国人交谈,意识到“灭绝犹太人”得到了德国社会大多数人的默许,它实际上是这样操作的:“某些不道德的行为交由代理人实施,再顺势对此矢口否认……被分配干脏活的作恶者,获得了社会‘无意识的授权’。”

这个判断发表50多年后,普雷斯决定用这个方式来审视当代美国社会。

在我们当中存在着哪些“不道德的行为”?为何它们被驱逐出“文明”的领域,却不得不为了整个社会的运转隐秘存在着?当劳工阶级从事着被唾弃被嫌弃的工作时,身为“好人”的我们明知“总要有人来替我们做这些事”为什么却一边默许一边避而远之?

普雷斯提到,新冠疫情期间,主流媒体关注到医护人员面临的痛苦抉择:当医疗资源有限的时候,医护人员必须选择给谁上呼吸机,同时牺牲另外的患者。这是一个会造成“道德伤害”的情境—普雷斯对这个名词的解释是,“人们在看到或做出违背自己基本价值观的事情时所经历的创伤”—因此很多医护人员备受心理困扰。

但是有两件事需要注意:一是由于医护人员的社会地位相对较高,并且一直以来被认为是高尚的职业,社会更愿意主动去关心他们的处境;二是疫情造成了短暂的特殊情境,等医疗资源短缺的状况结束,就会有所好转。

真正的脏活工人,缺少的恰好就是这两点。

他们的工作卑琐而低微,常常得不到主流社会的关注;而他们的状况不是短暂而紧急的,每一个从事脏活的人,都要学习如何将那些痛苦的道德审判内化为自己的日常生活。

这个内化的过程很有可能失败,结果就是工作者将会面临工作与生活的严重分裂,直至心理和精神难以承受。

在书中,普雷斯采访了曾在美国佛罗里达州戴德惩教所供职的精神治疗师哈丽特·克日科夫斯基,她负责帮助有精神健康和行为问题的囚犯在狱中完成治疗计划。

哈丽特在职期间,这家惩教所发生了一起囚犯死亡事件。患有精神分裂症的犯人达伦·雷尼被看守锁在淋浴间,身上被喷射滚烫的水,去世时背部皮肤已全部剥落。

雷尼只是惩教所里的一个极端例子。哈丽特工作期间,目睹监狱看守殴打、捉弄患有精神病的犯人,她试图独善其身抑或伸张正义,却受到重重阻碍。雷尼之死带来的冲击让哈丽特“食欲不振、精神抑郁、开始脱发”,作者见到她的时候,她戴着假发,痛苦地问道:“为什么我当时没有做些什么呢?”

普雷斯向我们列举了道德伤害之外,脏活工作者会经历的其他折磨:耻辱感、羞愧感、内疚感、心理压力和创伤。

奥巴马上任之后,禁止美军在战争中使用酷刑,与虐囚减少同时发生的,是采用无人机实施的定点清除行动数量迅速增加—人们可以不必直面血腥与死亡就能击溃敌军,这似乎是极具吸引力的前景。

操控无人机的战士们远离战场,在安全干净的操控室里,像玩电子游戏一样打击远在阿富汗的某个目標,完成了杀戮。而图像分析员则需要在屏幕里面对这样的场景:一个孩子正在把刚刚被炸得支离破碎的父亲重新摆回人形。

当这些战士不再面临牺牲的可能,歼敌也就不再有任何意义上的“光荣感”和严肃性。一名退役飞行员对普雷斯说:“我刚刚向敌人头上投了炸弹,下班20分钟后就收到一条短信:能在回家的路上买些牛奶吗?”

相比那些从真正的战场荣归的战士,无人机操作员的心理状况被极大忽视。普雷斯采访了无人机操控战士克里斯托弗·亚伦,他经常梦见自己被迫坐在椅子上近距离观看无辜的人被残害、杀戮。每当他想转移视线,头都会扭回原来的位置,只好继续看下去—就像库布里克在《发条橙》里想象过的那样。

马上脱身,是每个人面对痛苦时为求自保做出的第一反应,为什么这些人因从事脏活受到如此折磨却难以反抗或者退出?

普雷斯告诉我们:会去做脏活的人,在面对劳动市场时往往缺少议价权,为了养活自己和家人,他们面对脏活会非常被动。

哈丽特是在2008年金融危机中找到戴德惩教所的工作的。在书中,普雷斯并非无意地提道:“即使在经济危机最严重的时候,佛罗里达州也有大量的惩教工作机会。”

2019年,特朗普政府对密西西比州的家禽养殖场进行突击搜查,莫顿市有600多名移民被捕,目的是令更多的当地白人工人获得工作机会。然而美国媒体的后续报道显示,很少有白人来申请这些工作,大多数应聘者是非裔美国人—在大搜查以前,是工作机会极少的移民群体。

肤色、学历、出身、来自外界的刻板印象,种种因素将社会分成了“那些永远不需要去干脏活的人”,和相应的,“那些不得不做脏活的人”。

在书的最后一章,普雷斯调查了硅谷和华尔街,有一些精英也会从事“脏活”,比如帮助互联网公司进行私人数据贩卖。普雷斯对南风窗说,如果没有这一章,很多人可能会反驳,银行家不也是经常违背道德吗?一些说客不也是在为造成污染和事故的石油行业服务吗?普雷斯正是要通过对精英式“脏活”的调查说明这一点:如果爬取隐私的程序员和违背良心的银行家想要退出,他们大概率随时都可以找到其他选择,而真正的脏活工人不能。

《脏活》出版之后,海内外很多读者会因为这本书想起齐格蒙特·鲍曼和汉娜·阿伦特—普雷斯的写作正是在他们的影响下进行的。

这两位学者都曾经以“现代性”的视角研究大屠杀。鲍曼在《现代性与大屠杀》当中提出的重要观点是,这不是一次历史的意外,也并非一群疯子欺负一群老实人的悲剧,而是现代性的后果—整个屠杀过程以现代工业生产的方式有条不紊地进行,并且在官僚制的帮助下得以实现。阿伦特则在旁听1961年耶路撒冷地方法院对纳粹战犯阿道夫·艾希曼的审判之后,提出了“平庸之恶”这一说法:当人缺少独立思考能力的时候,就会在整个社会的默许甚至规范下,做出极端之恶的行为。

普雷斯还特别提到了普里莫·莱维。莱维在其著作《被淹没与被拯救的》的《灰色地带》一章当中,提到当时在集中营里,一些犹太人会被征召或者被提拔为 “特权囚犯”,负责集中营的自我管理,以及辅助纳粹进行屠杀。“他们(党卫军)把一部分工作(事实上,最肮脏的工作)委派给受害人来完成,从而宽慰某些人的破碎的良心。”

这也是“脏活”的逻辑。普雷斯认为,“好人默许或从中受益”是脏活存在的重要原因。

社会必然存在分工,而在分工的机制内部,存在一种压迫性的结构。虽然脏活自古已有,比如普雷斯向南风窗举的例子,美国内战前的奴隶贩子替代庄园主进行买卖,就是一种脏活。然而现代性改变了这种压迫的形式,让现今的脏活更隐秘,更“合法”,也正因如此,更应该被看到。

在调查和写作中,普雷斯经常感到痛苦,因为“我知道是我这样的人延续了脏活的存在”。

内心受到的折磨提醒着他,脏活关系到全社会所有人。

但实际上,脏活被整个社会藏起来了。

普雷斯告诉南风窗,如果你去美国,你很难看到监狱、工业屠宰场或无人机基地,这些场所都建造在隐蔽的地方。全社会都在帮助它们隐形,比如大众媒体会使用“外科手术式的打击”这样的修辞,来描述使用无人机进行的定点狙杀。“这样的语言净化了暴力,因此公众更容易接受这种方式。”

为此,普雷斯提到一个词,叫“道德纽带”。简单来说,就是我们不应在面对脏活的时候,那么轻易地将自己“摘出去”。

加强整个社会的道德纽带,对普雷斯而言是一个很宏大的命题,而第一步或许是:对他人经受的苦难有所觉知。

他想起了一个场景,是他去参加克里斯托弗常去的退伍軍人静修会。与其他人分享自己的罪恶感和心理创伤,对这些战士们来说很不容易,但是最终“他们感觉没那么孤立了”。

相互联系,相互沟通,我们才能建立起共识:所有人都应该对整个社会负起责任。

《脏活》在美国出版已逾两年,普雷斯还在观察美国社会的变化,“在屠宰场,在亚马逊的仓库,在星巴克咖啡店里,人们开始意识到工人们是如何被剥削和虐待的”。他也与自己的采访对象保持联系,他们当中一些人走出了阴霾,还有一些人在挣扎,正如普雷斯所说,“辞职之后几年,上一份工作给他们带来的噩梦仍然会缠绕着他们”。

普雷斯的上一本书《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》,是关于人如何“不服从”。他记录了四位勇敢反抗的普通人:曾庇护犹太难民的瑞士移民局警官,在巴尔干种族屠杀中拯救异族难民的塞尔维亚人,违逆军令而援助巴勒斯坦受难者的以色列士兵,揭露华尔街银行黑幕的分析员。

在这一本书里,他转而去写“不得不服从”—一个部分人不得不替“好人”承受谴责和伤害的社会,是如何出现的。普雷斯说,其实这两本书都在写同一件事,那就是个人如何应对道德的挑战。

普雷斯是大屠杀幸存者的后代,“我怀疑这不可避免地塑造了我在写作上的选择”。正如普里莫·莱维描述为何我们要重返令人痛苦的大屠杀现场做深入的研究:“如果我们想知道,当类似的考验再次降临到我们头上,我们应该怎样保护我们的灵魂。”

最近普雷斯正在思考的一个现象,是以色列对约旦河西岸的占领和对巴勒斯坦人的暴行,“事情的发生,一定程度上是因为很多以色列人的默许”。

为此,普雷斯表示自己将会继续书写这个一直困扰他的母题:在不平等的社会里,一个人面对道德挑战的时候应该如何做出坚守良知的选择?

对当下时代,他所告诫的这个事实足以震动所有人:“双手干净,良心清白,这已是巨大的特权。”