同事额外努力、员工绩效目标导向与工作结果

——组织自尊的调节作用

2024-02-01周锦来

赵 晨, 林 晨, 周锦来

(北京邮电大学 经济管理学院, 北京 100876)

近年来,崇尚奋斗的企业文化普遍存在,但随之而来的超时、超强度工作也导致工作场所的“内卷”现象愈演愈烈。为争夺有限的工作资源,员工往往需要付出超越职责要求的额外努力。无论是无偿加班,还是从事本职之外的工作或高强度的持续性工作[1-2],在当今职场都已然屡见不鲜。虽然这些额外努力通常能为员工及团队带来积极反馈,但日益加剧的职场竞争也导致越来越多的人陷入“不断抽打自己的陀螺式的死循环”中。在职场“人比人”现象的催化下,同事的额外努力迫使员工马不停蹄地追赶。而在当下“你追我赶”式的职场竞争中,如何引导员工继续保持良好心态及对工作的热忱已然成为广受学界关注的管理命题[3]。

现有研究对工作额外努力的影响已具有比较全面的认识,例如促进员工的职业发展[4]、工作表现[5]及创新绩效[6]等。然而这类研究普遍从员工的自身视角出发,探讨员工的工作额外努力对员工及组织情境的影响,而关于他人的工作额外努力对员工的作用探讨较少。近年来越来越多的学者指出工作额外努力也容易影响到职场中的其他成员[7],即从旁观者的视角来看,来自同事的额外努力也会给员工自身带来工作表现方面的竞争压力,进而改变员工的工作态度和行为[8]。然而当前学界对同事额外努力的影响依旧存在不同看法,即便以往研究指出同事额外努力能发挥鼓舞员工的作用[9],但依旧可能致使员工产生焦虑、嫉妒等负面情绪。为全面理解同事额外努力的影响效果,有必要辩证地剖析同事额外努力对员工的作用机制及发挥不同影响的边界条件。

从社会比较理论的视角来看,同事额外努力作为一种来自他人的可观测的行为[10],是员工开展社会比较的重要社会信息,将改变员工的认知状态并最终导致两种不同的结果[11]:一方面,员工可能会被同事的额外努力动员,激活积极主动的目标导向,进而表现出更强的工作投入[12];另一方面,同事额外努力可能使员工为防止自己表现不佳或落后于其他人而被迫跟着一起努力,而这种被动的努力将导致员工工作倦怠[13]。其中,同事额外努力会引发何种影响将取决于员工对该过程的看法。绩效目标导向反映出个体与他人在比较时的思考方式[14],是员工接收同事额外努力等社会信息并作出反应的中间过程[11]。对自身持有积极评价的员工趋向于激活绩效趋近目标导向,反之则容易激活绩效规避目标导向[14],两种不同的目标导向将进一步引导员工表现出不同程度的工作投入和工作倦怠。

本文基于社会比较理论,以绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向为中介变量,组织自尊为调节变量,构建同事额外努力影响员工工作投入和工作倦怠的关系模型,如图1所示。通过搭建社会比较理论与绩效目标导向的理论对话,全面考察同事额外努力对员工双重影响的过程机制,补充以往对旁观者视角下工作额外努力的研究空白;同时通过探讨组织自尊的调节作用,明确同事额外努力激发员工工作投入的边界条件,丰富和发展工作额外努力的理论探究。

图1 同事额外努力对员工工作状态的作用模型

一、 理论基础与研究假设

根据社会比较理论,个体在接收来自他人或其他群体的社会信息后会自动与其进行比较[11],并对比较后识别出的与他人的差异作出反应[15]。社会信息通常来自个体对他人行为的观察。同事额外努力是指同事在多大程度上付出超越工作要求的时间和精力,是一种可观测的行为指标[10]。它往往传达出同事在工作表现上具有额外投入的社会信号,且容易被员工捕捉进而引发工作表现方面的社会比较。这种社会比较通常会产生两种不同的影响[11]。一方面,由同事额外努力触发的社会比较可能会起到鼓舞作用,提高员工对自我提升的期望。另一方面,员工会因意识到与同事在工作努力上的差距而产生心理落差。这导致员工不安并迫使自己跟着同事一起付出同等的额外努力。在这个被动“跟跑”的过程中,员工的工作热情容易被挫伤。所以,由同事额外努力触发的社会比较可能导致两种截然不同的结果。

绩效目标导向反映员工在工作能力及表现上的目标追求[16],聚焦于个体与他人在能力表现上的比较过程[14],能充分反映员工对同事额外努力的思考结果。根据对自我评价的积极与否,可以将绩效目标导向分为绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向,前者强调员工在工作表现上比其他人做得更好,而后者则强调员工对工作表现不佳的担忧和恐惧[14]。同事额外努力导致员工感知到与同事在工作表现上的差距,并促使员工对这一差距展开思考,对员工的绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向分别产生影响。一方面,拥有积极自我评价的员工在感知到同事额外努力后,往往希望自己在同样的工作表现上能做得比其他人更好,激发绩效趋近目标导向;另一方面,拥有消极自我评价的员工通常担心自己在组织中处于落后的态势,在同事额外努力引发的社会比较中会产生对自身表现不佳的恐惧,并由此激发绩效规避目标导向。

个体在应对差距时的自我认知评价构成了绩效目标导向的概念核心[14],因此员工在职场社会比较中将激活哪种绩效目标导向,与员工对自身工作能力的评价密切相关。组织自尊作为自尊的特殊面,是个体对在工作和组织环境中的自我价值的评估,反映出个体在多大程度上认同自己的工作能力、价值和重要性[17]。相比于高组织自尊的员工,低组织自尊的员工往往对外部刺激的消极面有更强烈的关注和更消极的反应[18],进而激活更高的绩效规避目标导向,降低绩效趋近目标导向。相反,社会比较中的负面暗示对组织自尊较强的员工的渗透性较差,这类员工对同事额外努力的反应更加积极,表现出更高的绩效趋近目标导向及更低的绩效规避目标导向。因此,本文提出假设H1a:对于高组织自尊的员工,同事额外努力会增强员工的绩效趋近目标导向。H1b:对于高组织自尊的员工,同事额外努力会降低员工的绩效规避目标导向。本文提出假设H2a:对于低组织自尊的员工,同事额外努力会增强员工的绩效规避目标导向。H2b:对于低组织自尊的员工,同事额外努力会降低员工的绩效趋近目标导向。

现有研究表明,高绩效趋近目标导向的个体通常表现出较高的工作投入和较低的工作倦怠;而绩效规避目标导向较高的个体,往往表现出较高的工作倦怠和较低的工作投入[16]。这是因为,绩效趋近目标导向通常激活员工的工作热情与活力[19],员工将发自内心地为工作付出努力,表现出强烈的工作投入和较低的工作倦怠。相反的是,绩效规避目标导向往往和工作中的不安全感密切相关[20]。在这种情况下,员工往往会在工作团队中陷入被动状态,不安全感影响了他们的工作日常。这不仅不利于员工全身心地投入到工作任务中,反而容易使他们备感疲惫。综合上述理论,同事额外努力将随组织自尊的不同对员工的绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向产生不同影响,而目标导向的变化又将影响员工的工作投入和工作倦怠。因此,本文提出假设H3a:组织自尊在同事额外努力通过绩效趋近目标导向影响员工工作投入的中介过程中起到调节作用,即对组织自尊越高的员工,同事额外努力越倾向于提高员工的绩效趋近目标导向并激发工作投入。H3b:组织自尊在同事额外努力通过绩效趋近目标导向影响员工工作倦怠的中介过程中起到调节作用,即对组织自尊越高的员工,同事额外努力越倾向于提高员工的绩效趋近目标导向并缓解工作倦怠。本文提出假设H4a:组织自尊在同事额外努力通过绩效规避目标导向影响员工工作投入的中介过程中起到调节作用,即对组织自尊越高的员工,同事额外努力越倾向于降低员工的绩效规避目标导向并激发工作投入。H4b:组织自尊在同事额外努力通过绩效规避目标导向影响员工工作倦怠的中介过程中起到调节作用,即对组织自尊越高的员工,同事额外努力越倾向于降低员工的绩效规避目标导向并缓解工作倦怠。

二、 研究1:情景实验

研究1基于情景模拟的实验设计,以两个绩效目标导向为中介变量,以组织自尊为调节变量来检验本文的中介效应和调节效应。

1. 实验设计

研究1将参与者分为2(同事有额外努力即实验组和同事没有额外努力即控制组)×2(高组织自尊和低组织自尊)共4组进行实验,通过网络问卷的形式随机向308位办公室白领发放问卷,每组77份。首先,参与者需要阅读一段情景材料。该材料分为两个部分,分别控制参与者的组织自尊和同事额外努力。第一个部分要求参与者扮演情景角色来控制参与者的组织自尊,低组织自尊组的参与者扮演的角色为团队中的无名小卒,高组织自尊组的参与者扮演的角色为团队中的核心成员,进而控制参与者的组织自尊。第二个部分描述同事的行为来反映其额外努力的程度,实验组的内容描述同事加班、主动出差等额外努力行为,而在控制组的内容中,同事未表现出额外努力行为。

其次,参与者完成材料阅读后,研究者将测量其组织自尊、同事额外努力、绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向、工作投入和工作倦怠等变量。实验结束后,参与者获得金钱报酬。

2. 变量测量及描述性统计

同事额外努力的测量采用McClean等[10]的工作额外努力量表。每个题项采用7点李克特量表测量:1代表“非常不同意”,7代表“非常同意”。在本实验中,该量表的Cronbach’sα系数为0.99。

组织自尊的测量采用Pierce等[21]的组织自尊量表。每个题项采用7点李克特量表测量。在本实验中,该量表的Cronbach’sα系数为0.93。

工作投入的测量采用Schaufeli等[22]的工作投入量表。每个题项采用7点李克特量表测量。在本实验中,该量表的Cronbach’sα系数为0.92。

工作倦怠的测量参考Pflügner等[23]及Srivastava等[24]的做法采用MBI-GS量表中的情绪衰竭子量表。本文采用李超平等[25]翻译的中文版量表,该量表在中文情境下已得到广泛应用。每个题项采用7点李克特量表测量。在本实验中,该量表的Cronbach’sα系数为0.95。

绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向的测量采用Elliot等[14]开发的量表,并结合实验情景对措辞作相应的调整。每个题项均采用7点李克特量表测量。在本实验中,绩效趋近目标导向量表的Cronbach’sα系数为0.88,绩效规避目标导向量表的Cronbach’sα系数为0.86。

研究1通过网络发放问卷,每组样本量均为77份。其中,女性占63%;年龄在21~30岁的占56%,在31~40岁的占44%;学历在本科及以上的占82%。

3. 操作检验

采用独立样本t检验对同事额外努力和组织自尊进行操作检验,同事额外努力组(M=6.02, SD=0.80)和控制组(M=2.34, SD=1.35)差异显著(ΔM=3.68,p<0.001);高组织自尊组(M=6.28, SD=0.38)和低组织自尊组(M=2.46, SD=0.91)差异显著(ΔM=3.82,p<0.001)。研究1对同事额外努力和组织自尊的控制是有效的。

4. 统计分析

研究1采用Mplus 8.0构建以同事额外努力为自变量,绩效趋近目标导向、绩效规避目标导向为中介变量,工作投入和工作倦怠为结果变量,组织自尊为调节变量的结构方程模型。根据参与者的组别,将同事额外努力(自变量)设置为虚拟变量(0=控制组,1=同事额外努力组),将组织自尊(调节变量)设置为虚拟变量(0=低组织自尊组,1=高组织自尊组),来用于数据分析。

在控制性别、年龄和学历等变量后,本文采用20 000次的Bootstrap抽样分析分别检验同事额外努力对两个绩效目标导向的影响及组织自尊的调节效应,置信区间为95%,结果如表1所示。

表1 组织自尊对同事额外努力与绩效目标导向关系的调节效应检验

在高组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效趋近目标导向有显著的正向影响(β=0.29,SE=0.11),置信区间为[0.08, 0.49],假设H1a得到支持;而在低组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效趋近目标导向有显著的负向影响(β=-0.81,SE=0.20),置信区间为[-1.20, -0.42],假设H2b得到支持。同时,高、低组织自尊情境下,同事额外努力对绩效趋近目标导向的效应值存在显著的差异(Δβ=1.09,SE=0.23),置信区间为[0.65, 1.54]。因此,同事额外努力对绩效趋近目标导向的影响受组织自尊的调节,且在高组织自尊下呈现为正向影响,而在低组织自尊下呈现为负向影响。调节效应图如图2(a)所示。

图2 组织自尊调节同事额外努力与绩效目标导向关系的效应图(a)—同事额外努力对绩效趋近目标导向的影响; (b)—同事额外努力对绩效规避目标导向的影响

对于绩效规避目标导向,在高组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效规避目标导向的影响呈显著的负向影响(β=-0.48,SE=0.22),置信区间为[-0.91, -0.05],假设H1b得到支持;在低组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效规避目标导向的影响呈显著的正向影响(β=0.40,SE=0.19),置信区间为[0.04, 0.77],假设H2a得到支持。同时,高、低组织自尊情境下,同事额外努力对绩效规避目标导向的效应值存在显著的差异(Δβ=-0.89,SE=0.29),置信区间为[-1.44, -0.33]。因此,同事额外努力对绩效规避目标导向的影响受组织自尊的调节,且在高组织自尊下呈现为负向影响,而在低组织自尊下呈现为正向影响。调节效应图如图2(b)所示。

在确定同事额外努力对绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向的影响及组织自尊的调节效应后,本文对模型中的调节中介效应进行检验,结果如表2所示。首先检验了同事额外努力通过绩效趋近目标导向对结果变量的中介效应。在高组织自尊的情境下,同事额外努力通过绩效趋近目标导向对工作投入呈显著的正向影响(β=0.12,SE=0.05),置信区间为[0.04, 0.23];在低组织自尊的情境下,该路径呈显著的负向影响(β=-0.35,SE=0.09),置信区间为[-0.53,-0.19];在高、低组织自尊情境下,该中介效应值存在显著差异(Δβ=0.47,SE=0.22),置信区间为[0.28, 0.70],假设H3a得到支持。在高组织自尊的情境下,同事额外努力通过绩效趋近目标导向对工作倦怠呈显著的负向影响(β=-0.09,SE=0.04),置信区间为[-0.19, -0.03];在低组织自尊的情境下,该路径呈显著的正向影响(β=0.26,SE=0.09),置信区间为[0.12, 0.46];在高、低组织自尊情境下,该中介效应存在显著的差异(Δβ=-0.36,SE=0.11),置信区间为[-0.60, -0.18],假设H3b得到支持。

其次,检验了同事额外努力通过绩效规避目标导向对结果变量的中介效应。在高组织自尊的情境下,同事额外努力通过绩效规避目标导向对工作投入呈显著的正向影响(β=0.09,SE=0.05),置信区间为[0.01, 0.20];在低组织自尊的情境下,同事额外努力通过绩效规避目标导向对工作投入呈显著的负向影响(β=-0.07,SE=0.04),置信区间为[-0.16, -0.01];在高、低组织自尊情境下,该中介效应存在显著的差异(Δβ=0.16,SE=0.07),置信区间为[0.05, 0.32],假设H4a得到支持。在高组织自尊的情境下,同事额外努力通过绩效规避目标导向对工作倦怠呈显著的负向影响(β=-0.23,SE=0.11),置信区间为[-0.46, -0.03];在低组织自尊情境下,该中介路径呈显著的正向影响(β=0.19,SE=0.09),置信区间为[0.02, 0.38];在高、低组织自尊情境下,该中介效应的差异显著(Δβ=-0.42,SE=0.15),置信区间为[-0.73, -0.15],假设H4b得到支持。

表2 同事额外努力通过绩效目标导向对结果变量的中介调节效应

三、 研究2:问卷调查

研究2旨在研究1的基础上,通过问卷调查检验实验研究的结论能否在实验室外的现实工作情境中得以体现,并在一个样本中对本文所涉及的调节效应和中介效应进行完整检验。

1. 程序与方法

研究2通过网络问卷平台向员工群体发放问卷。本次调研分两次进行:在第1个时点向260位员工发放问卷并全部回收,员工在此阶段报告个人基本信息、感知的同事额外努力和组织自尊等变量;在5个工作日后的第2个时点,再次向该260位员工发送问卷,并回收219份问卷,员工在此阶段报告绩效规避目标导向、绩效趋近目标导向、工作投入和工作倦怠等变量。在有效样本中女性占60%;平均年龄为31岁;专科及以下占23.7%,本科占71.7%,硕士占4.6%;在当前单位工作的平均年限为5年。研究2采用的测量量表与研究1一致。其中,同事额外努力、组织自尊、绩效趋近目标导向、绩效规避目标导向、工作投入、工作倦怠的量表的Cronbach’sα系数分别为0.78、0.91、0.80、0.86、0.89、0.94。

2. 统计分析

研究2采用Mplus 8.0软件进行验证性因子分析,结果如表3所示。其中,由同事额外努力、组织自尊、绩效规避目标导向、绩效趋近目标导向、工作投入和工作倦怠构成的六因子模型的各拟合指标基本合格(χ2=773.15,df=362,χ2/df=2.14,RMSEA=0.07,CFI=0.90,TFI=0.89,SRMR=0.07),且该模型的拟合指标均显著优于其他模型。这说明各变量之间具有一定的区分效度。在共同方法偏差的检验上,七因子模型在六因子模型的基础上加入允许所有题项均有所载荷的同源偏差因子。在控制同源偏差因子后,RMSEA、CFI、TFI、SRMR等拟合指标的变化幅度均在0.02及以下,故研究2不存在严重的共同方法偏差。

表3 区分效度检验结果

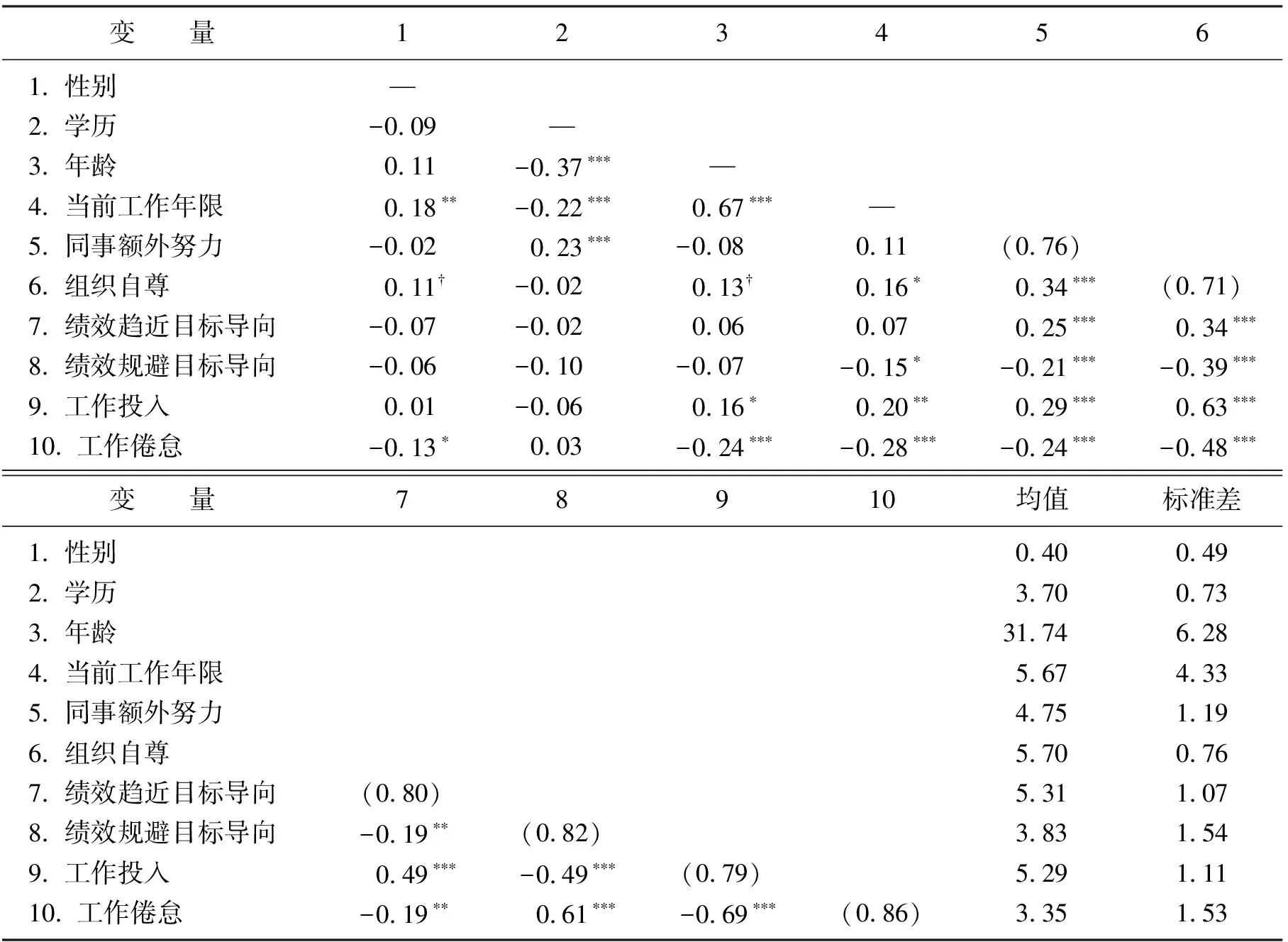

采用SPSS 25.0软件对主要变量进行描述性统计和相关分析,结果如表4所示。同事额外努力与绩效趋近目标导向(r=0.25,p<0.001)及工作投入(r=0.29,p<0.001)等呈显著正相关,与绩效规避目标导向(r=-0.21,p<0.001)及工作倦怠(r=-0.24,p<0.001)呈显著负相关;组织自尊与绩效趋近目标导向(r=0.34,p<0.001)呈显著正相关,与绩效规避目标导向(r=-0.39,p<0.001)呈显著负相关;绩效趋近目标导向与工作投入(r=0.49,p<0.001)呈显著正相关,与工作倦怠(r=-0.19,p<0.01)呈显著负相关;绩效规避目标导向与工作投入(r=-0.49,p<0.001)呈显著负相关,与工作倦怠(r=0.61,p<0.001)呈显著正相关。另外各变量的AVE指标的算术平方根均大于该变量与其余变量的相关系数,这进一步说明变量之间具有良好的区分效度。

表4 主要研究变量的平均数、标准差和相关系数

对各变量进行多层线性回归,结果如表5所示。在模型1中,同事额外努力对绩效规避目标导向的回归系数负向显著(β=-0.23,p<0.01)。在模型2中,在加入组织自尊及其与自变量的交互项后,同事额外努力(β=0.55,p<0.01)及该交互项(β=-0.11,p<0.001)对绩效规避目标导向的回归系数均显著。在模型3中,同事额外努力对绩效趋近目标导向的回归系数显著(β=0.24,p<0.001)。由模型4可知,加入组织自尊及其与自变量的交互项后,同事额外努力(β=-0.44,p<0.001)及该交互项(β=0.10,p<0.001)对绩效趋近目标导向的回归系数均显著。由模型5、模型6可知,加入绩效规避目标导向前后,同事额外努力对工作投入的回归系数均显著且绝对值有所下降(β=-0.63,p<0.001;β=-0.55,p<0.001),且绩效规避目标导向的回归系数显著(β=-0.16,p<0.001)。模型7中加入绩效趋近目标导向,同事额外努力的回归系数绝对值下降(β=-0.45,p<0.001),同时绩效趋近目标导向的回归系数显著(β=0.21,p<0.001),这说明绩效趋近目标导向、绩效规避目标导向在同事额外努力和工作投入间起中介作用。在模型8中,同事额外努力对工作倦怠的回归系数显著(β=0.56,p<0.01)且在模型9加入绩效规避目标导向后,该系数降低(β=0.32,p<0.05),绩效规避目标导向的回归系数显著(β=0.44,p<0.001),这说明绩效规避目标导向在同事额外努力和工作倦怠间起中介作用。

表5 各变量多层线性回归

结合上述回归结果,本文采用Mplus构建结构方程模型,在控制性别、年龄、学历、当前单位工作时长等情况下,采用20 000次Bootstrap分析再次检验组织自尊对同事额外努力与绩效趋近目标导向、绩效规避目标导向关系的调节效应,结果如表6所示。在高组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效趋近目标导向的影响效应值正向显著(β=0.30,SE=0.09),置信区间为[0.12, 0.47],假设H1a得到支持;在低组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效趋近目标导向的影响效应值不显著(β=-0.04,SE=0.08),置信区间为[-0.20, 0.13];在高、低组织自尊情境下,效应值差别显著(Δβ=0.34,SE=0.10),置信区间为[0.13, 0.54],图3(a)为对应的调节效应图。

表6 组织自尊对同事额外努力与绩效目标导向关系的调节效应检验

关于组织自尊对同事额外努力与绩效规避目标导向关系的调节效应,在高组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效规避目标导向的影响效应值负向显著(β=-0.34,SE=0.12),置信区间为[-0.58, -0.10],假设H1b得到支持;在低组织自尊的情境下,同事额外努力对绩效规避目标导向的影响效应值不显著(β=0.13,SE=0.10),置信区间为[-0.08, 0.31];在高、低组织自尊情境下,效应值差别显著(Δβ=-0.47,SE=0.15),置信区间为[-0.73, -0.13],图3(b)为对应的调节效应图。

针对高、低组织自尊两种情境,采用置信区间为95%的20 000次Bootstrap分析,对中介效应展开检验,结果如表7所示。在高组织自尊的情境下,同事额外努力通过绩效趋近目标导向对工作投入(β=0.13,SE=0.05)的中介效应显著,而且与低组织自尊情境下的中介效应值存在显著差别,因此组织自尊对这条中介路径起到显著的调节作用,假设H3a得到支持。在高组织自尊的情境下,同事额外努力通过绩效规避目标导向对工作投入(β=0.10,SE=0.04)、工作倦怠(β=-0.19,SE=0.07)的中介效应显著,而且与低组织自尊情境下的中介效应值均存在显著差别,假设H4a、H4b得到支持。

图3 组织自尊调节同事额外努力与绩效目标导向关系的效应图

表7 同事额外努力通过绩效目标导向对结果变量的中介调节效应

四、 结 论

1. 研究结论

基于社会比较理论,探讨了同事额外努力通过影响员工的绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向,作用于员工工作投入和工作倦怠的中介机制,以及组织自尊这一自我评价在此中介机制中发挥的调节作用。本文研究结论主要有以下三点。①同事额外努力影响员工的绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向。对于高组织自尊的员工,同事额外努力会增强员工的绩效趋近目标导向,降低员工的绩效规避目标导向;对于低组织自尊的员工,同事额外努力会增强员工的绩效规避目标导向,降低员工的绩效趋近目标导向。②在同事额外努力影响员工的工作投入和工作倦怠的过程中,绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向起到了中介作用。③员工的组织自尊在同事额外努力通过绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向,影响员工的工作投入和工作倦怠的中介路径中,起到调节作用。对于高组织自尊员工,同事额外努力提高绩效趋近目标导向,降低绩效规避目标导向,进而激发工作投入、缓解工作倦怠;对于低组织自尊员工,同事额外努力降低绩效趋近目标导向,提高绩效规避目标导向,并降低工作投入,加剧工作倦怠。

2. 理论意义

首先,本文从他者视角出发,分析了来自同事的额外努力对员工的影响机制。在以往的研究中,员工努力的工作行为不仅对构建职场人际关系、提升员工绩效等方面具有积极影响,也可能导致同事嫉妒等消极结果[26]。但是这些研究大多围绕员工自身的工作行为,而忽略了来自同事等他人的努力对员工的态度及行为的影响。然而,由于同事与员工自身存在较大的可比性,职场中的同事通常被员工当作社会比较的首要目标,且员工与同事在工作表现上的互相比较也普遍发生。本文围绕同事的额外努力这一新视角,探索同事额外努力对员工自身的影响,力图补充现有研究空白。

其次,本文进一步剖析了同事额外努力对员工的工作投入和工作倦怠的过程机制,引入绩效目标导向解释社会比较的中间过程,建立了两个主题的学术对话。既有研究认为绩效目标导向集中反映了个体与他人相互比较的内在思考[14],能够反映出员工对同事额外努力等社会信息的处理过程,可惜的是鲜有研究将这个概念与个体社会比较的过程建立联系。考虑到绩效目标导向与个体社会比较可能密切相关,本文纳入绩效趋近目标导向和绩效规避目标导向两种目标导向作为中介机制,解释了同事额外努力产生“双刃剑”效应的过程,搭建出同事额外努力对员工产生影响的关系桥梁。

最后,本文认为社会比较能否产生积极效应与员工的自我概念有关,并深入探析组织自尊这一边界条件。一方面,已有研究虽然指出了社会比较可能产生积极或消极的影响[11],但对该影响如何在员工身上体现知之甚少。另一方面,个体在扮演不同角色时反映出的自尊截然不同[27],现有研究虽然认为自尊在社会比较中起到重要作用,但通常只考虑到个体的整体自尊而对特定情境下的自尊缺少探讨。本文引入组织自尊这一个体自尊在工作情境下的特殊面,深入解析了工作情境中的个体自我评价对社会比较过程的影响,进而揭示了同事额外努力在不同组织自尊的员工身上的作用差异。

3. 实践意义

首先,考虑到同事额外努力对员工的双重影响,管理者应该辩证地看待下属的埋头苦干。积极主动的工作行为虽然能在一定程度上促进员工和团队的绩效,也有利于带动其他员工一起努力,但是在社会比较的长期鞭策下,组织自尊较低的员工将备感疲惫。为规避这一负面效应,管理者一方面应该在任务安排上做到“因人而异”,考虑员工的个性、能力和特长,为其合理地安排工作任务[28]。这有助于员工充分发挥自身价值,提高员工的组织自尊,以抵御同事额外努力的负面影响。另一方面,管理者不应一味地提倡员工为工作付出额外努力,还需要时刻关注员工态度和行为的变化,及时帮助员工疏导消极情绪、缓解工作压力。

其次,管理者需要引导员工对职场比较的积极思考,尽可能规避社会比较带来的负面影响。一方面,管理者应该充分强调优秀员工的模范带头作用,引领员工向榜样看齐。这有助于激发员工的绩效趋近目标导向,进而起到动员员工的作用。另一方面,管理者还应有意识地提高员工的组织自尊,例如通过向员工提供积极反馈等举措,肯定员工的能力和重要性。员工组织自尊的提高有助于引导员工积极地看待同事额外努力,以更为饱满的工作热情投入到工作中。另外,管理者还须尽可能避免突出员工间工作表现的比较,这种比较容易磨灭低组织自尊员工的工作热情,甚至使他们陷入倦怠情绪中。

最后,企业应在培训环节增加对员工组织自尊的考核。在培训环节,企业不仅应重视提升员工工作能力,还要引导其发掘自身的工作价值。一方面,工作能力的提升有助于员工胜任工作,强化员工的工作信念;另一方面,员工也能通过领悟工作价值,来发觉自身在团队中的地位和重要性。这两个方面将成为员工在组织中提升组织自尊的双重驱动力,并筑建有效抵御同事额外努力所造成的负面影响的“防火墙”。