新媒体时代江西红色文化外宣翻译策略研究

2024-01-17柳敏章宙

柳敏,章宙

(新余学院外国语学院,江西新余 338004)

党的十八大以来,中央十分重视中华文化“走出去”工作。2013年8月全国宣传思想工作会议上,习近平总书记提出“要精心做好对外宣传工作,创新对外宣传方式,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音”。中国文化产业的着力点也转变为推动产业向“数字化”“深度融合”和“走出去”等方向发展。

江西是一块红土地,在这片土地上孕育的“红色文化”是中华民族精神载体之一。将江西红色文化传播出去,可助力中国文化“走出去”战略,助推中国文化走向世界,让世界了解中国、理解中国,提升中国国际形象“自塑”能力,助力在国际传播领域构建中国的话语体系,为国家发展创造良好的外部环境,树立我国良好的国际形象。

新媒体时代,应该如何借鉴新媒体的媒介手段,契合当下碎片化信息时代的读者需求,结合江西红色文化特点,为江西红色文化的英译传播寻找一条更加符合受众认知规律的传播途径,推动中国文化走向更多的大众读者,是值得思考及探索的问题。

1 江西红色文化特点

1927年8月,南昌起义的第一枪,石破天惊,让中国人民在黑暗中看到了革命的希望,在中国共产党的带领下从此走上了解放的光明大道,江西也因此成为中国红色革命的发源地。江西红色文化也在整个中国红色文化的形成与发展过程中起到了奠基作用。江西红色文化的特点主要体现在初始性、群众性、多样性等三个方面。

1.1 初始性

江西红色文化承载了中华民族独立解放路程中太多的第一次,奠定了多种红色文化的发展基础。比如,南昌起义的第一枪为中国共产党领导的武装斗争打下了坚实基础;江西瑞金——红军长征的起点,中华人民共和国的摇篮,同时也是中国第一个红色政权的诞生地。

1.2 群众性

人民群众是文化创造的主体。很多的江西革命歌曲、戏剧、故事、标语中都有群众的身影,可以说,“群众性强”的特点在江西红色文化中表现得尤为明显。比如,传唱度极高的江西红色歌曲《请茶歌》中的那一句“同志哥,请喝一杯茶,井冈山的茶叶甜又香”,就是从群众的角度表达对中国共产党战士的感谢之情。

1.3 多样性

江西红色文化的表现形式十分多样,概括而言可以外化成红色物质文化和红色非物质文化两大类[1]。其中,红色物质文化主要指中国共产党在江西开展革命建设时期领导人民群众进行革命活动时所留下的物质文化,比如,庐山、井冈山等革命英雄居住地或驻扎地,还包括一些见证了重大革命历史事件的景观标志物,秋收起义广场、罗坊会议旧址、方志敏故居等;红色非物质文化则是指在革命实践中凝聚的精神文化:革命纲领、革命路线等红色制度文化;包括中国共产党和人民群众在革命实践中表现出来的革命精神、革命信仰等;苏区精神、井冈山精神等。

2 新媒体时代江西红色文化传播特点

新媒体技术是指以通信技术、网络技术及数字技术等技术为基础,向用户提供其所需的信息服务的一种媒介手段[2]。进入新媒体时代后,文化传播速度大幅提升,其中也包括红色文化。可以说,新媒体技术为江西红色文化的传播提供了更加方便高效的新渠道。和传统媒体相比,新媒体传播红色文化呈现出新的特点。

2.1 传播主体多元化

以前,江西红色文化的传播主要依靠党政机关、政府宣传部门、学校团体等官方传播主体,通过广播、电视、报纸、杂志等传统媒体进行传播,传播主体范围相对狭窄,但对传播活动有整体控制权,被认为“狭义传播主体系统”[3]。随着新媒体时代的到来,技术赋能受众传播,传播主体呈现多元化发展趋势,主要可分为官方组织、媒介机构、社会团体及个人等4 类。其中,官方组织之外的其他传播主体参与度呈明显上升趋势。

2.2 传播媒介技术化

传播媒介在传播活动中起到连接传播主体与传播受众的作用,是红色文化传播的关键介质载体。新媒体技术的飞速发展在一定意义上打破了传统传播的格局,突破了空间和时间的限制,使得传播媒介从传统化逐渐转向技术化。

红色文化的载体多样,既包括革命战场遗址、会议遗址、革命纪念馆等场景载体,也包括红色故事、红色歌曲等传播载体。因此在新媒体时代,要进一步挖掘出红色场景载体和传播载体中隐藏的红色文化内涵,利用新媒体技术、VR 技术、AR 技术、仿真3D动画等传播媒介,通过声音影像、文字图片、史料展览等方式,更加高效地传递红色文化厚重的真实感。

2.3 传播受众自主化

以前,传播受众容易受传播主体的信息制约,只能被动接收经传播主体加工过的信息,无法参与信息处理。此外,江西红色文化传统媒介传播有较强地域局限性,使得传播受众也多限于江西本地[4]。随着新媒体时代的到来,信息技术与媒介技术不断发展,传播受众可以不再受传播主体的信息制约,他们被赋予了自主选择甚至创造意识,能对接收的信息进行甄别处理,并给出信息反馈。在整个红色文化的传播过程中,传播受众从局限化向自主化转变,不再只是信息接收者,开始自主参与红色文化的信息创造与传播。

3 新媒体时代江西红色文化外宣翻译现状

3.1 新媒体双语外宣作品不断涌现,但主题内容“同质化”,整体传播效果“折扣化”

为了更好地“讲好中国故事”,让江西文化“走出去”,江西文化宣传工作者不断创新、积极开拓,创作了一系列在网络上具有一定影响力的对外宣传作品。比如,由江西省融媒体推进中心在省市县三级融媒体中开展的以“百县主播双语秀江西·我为家乡当导游”为主题的短视频拍摄活动,已征集发布双语推广视频近百个,并在海外网站Twitter、Facebook 上进行推广。此外,省级媒体《江南都市报》也牵头制作了“江西文化符号”双语文化推广系列节目,定期在Bilibili 网站上发布。可以说,新媒体时代的数字技术给江西红色文化的传播带来了契机,但也存在一些问题,大部分新媒体双语外宣作品的主题内容“同质化”现象较为严重,围绕的主题多为“红色物质文化”,创作频率最高的就是江西的风景名胜推介。但关于“红色非物质文化”的作品寥寥,缺少对江西红色文化精神内核的宣传。

此外,江西红色文化双语外宣视频的网站点击量、播放量、转发量等网络数据表现不尽如人意,尤其在海外网站上的表现。比如“百县主播双语秀江西·我为家乡当导游”系列视频在Twitter 上的播放量均不高,平均播放量为千次左右。这说明江西红色文化在传播过程中,因受众主体来自不同文化背景,导致他们在认知与接受上产生差异性,因而形成了“文化折扣现象”(Cultural Discount)——因文化背景的差异性,传播于国际市场中的文化产品不被其他地区的受众认同或理解而导致其价值减低的现象[5]。

3.2 译介主体专业性有所欠缺,译介文本新媒体环境适配度较低

新媒体时代的信息技术与数字媒介使人们改变了传播信息与接收信息的方式,而媒介变化必然会对翻译这种特殊的跨文化信息传播方式产生影响[6]。因此新媒体环境下的翻译应充分考虑新媒体环境的变化影响因素,在文本形态、翻译主体、翻译过程、翻译手段方面做出相应调整,以适配新媒体时期的语言风格、受众倾向。江西红色文化的新媒体传播部分译介文本在翻译中仅是对目的语进行相关适应性转换,未考虑如何适应新媒体时代的语言特点及受众需求,仅从目的语的语意、语法等角度进行翻译,使得译介中存在文化差异等问题,导致新媒体时代无法在更加广泛的传播受众中获得更好的文化认同感和接受度。

除此之外,红色文化翻译对译介主体的专业性有较高要求,但网络上的部分江西红色文化双语外宣视频中的译文专业性有所欠缺,存在一词多译、误译,甚至拼写错误等问题。例如,Bilibili 网站的系列双语宣传视频《江西文化符号之——红色生命》中19 秒处将“革命烈士”一词译为“revolutionary martyr”,但在45 秒处又将“革命英雄”译为“hero of the revolution”,翻译形式前后不统一。这在一定程度上影响传播受众对江西红色文化精神的正确理解。

3.3 翻译策略单一,与江西红色文化外宣需求不匹配

从现有的江西红色文化双语网络外宣视频中的字幕译文可以发现,大部分译者不懂得因时制宜、综合采用多种翻译方法,仅采用“归化翻译法”(Naturalization Translation),即在翻译中倾向于适应服从外域文化,力图将中国的文化元素融入其中,以得到对方的认同,这与我国红色文化“要让世界了解中国、理解中国”的外宣需求不一致,不利于中国国际形象“自塑”能力提升[7]。

事实上,文化,尤其是“红色文化”是一个国家或民族的民众经过漫长历史时期,历经兴衰起落、革命奋斗才能逐渐形成的一种文化积淀,是一个国家、一个民族的智慧结晶[8]。因此,江西红色文化在进行外宣传翻译过程中,应该尽量保持我国红色文化的“原味”与“精髓”,才能更好地让世界听到中国声音,更好地讲好中国故事,传播红色文化。

4 新媒体时代江西红色文化外宣翻译策略

4.1 依据新媒体传播特点,拓宽译介内容选择范畴,甄选符合江西红色文化特点的译介内容

新媒体时代,对于传播内容的创作,传播受众被赋予更多的主动权。传统传播思路是由媒体设置议题以推进主题内容创作,但新媒体时代,每位普通用户都能决定自己内容的主题。这说明要更好地推广传播江西红色文化,不仅需要官方媒体的引领,也需要融媒体、自媒体参与其中,多方可以交流合作。比如由官方媒体确定传播主题的大方向,主题选择要考虑江西红色文化“初始性”“群众性”“多样性”的特点,既要进行“红色物质文化”传播,也要开展“红色非物质文化”传播,融媒体和自媒体则根据主题议题开展相关内容创作与传播,引领传播受众充分理解江西红色文化的精神内涵。

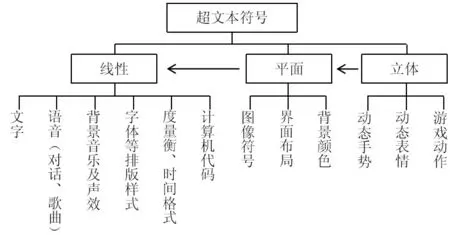

新媒体时代的译介活动多针对多符号性质的超文本,这要比传统的纸质文本翻译更加复杂。超文本是媒介融合的产物,既保留了传统纸媒的线性特征,也具备数字媒介的交互性、多线性和多模态性的特点[9]。因此,在以超文本为对象的新媒体环境下的江西红色文化外宣翻译活动中,译介内容的选择视野要放宽,不仅要注重传统文字内容的选择,还应关注语音、背景音乐等其他线性符号的选择,要注意页面布局、背景颜色等平面符号的选择,甚至视频中解说者的动态表情、动态手势等立体符号等。具体如图1所示。

图1 超文本中不同维度的符号

4.2 加大专业翻译人才和团队培养及建设力度,技术赋能开展“人人”“人机”合作翻译

江西红色文化具有初始性、群众性、多样性等特点,因此江西红色文化语料中 “文化负载词”(cul ture-loaded words)数量较大且较为集中,翻译难度较大,对译介主体的要求较高。要想精准优质地完成江西红色文化的对外宣传翻译,需要译介主体深入系统地了解江西红色文化的精髓与内涵。这就需要政府和地方高校制定出台关联政策,加大相关专业人才和团队的培养力度。一方面,可对关联专业的学生进行专门的红色文化翻译培训及信息技术检索能力培训,帮助他们成长为新媒体时代江西红色文化对外翻译与宣传的骨干力量;另一方面,可开展跨学科的人才合作,打造一支由语言学者、翻译学者、文化学者和新媒体传媒专家组成的队伍,保证江西红色文化外宣翻译质量。

以前跨学科的人才受时间、空间限制,开展“合作翻译”的难度较大,新媒体时代,由技术赋能,交流变得更加便捷。不仅可以开展“内内合作”“内外合作”“外外合作”等译者合作模式,还可利用人工智能技术开展“人机合作”翻译,充分发挥新媒体时代的大数据功能,将常用译名、语句表达法、习惯译法输入数据库,避免非必要的重复劳动,同时为译者提供可供选择的参照,译者可合理使用“译前编辑”或“译后编辑”模式,提高翻译效率和质量。但要注意的是,机器翻译还不能完全替代人工翻译,译者仍具有译介主体性。

4.3 综合运用多模态翻译模式,更好地实现新媒体时代江西红色文化的对外传播效果

新媒体背景下,可尝试结合新媒体技术构建一种图文结合的语内、语际、符际翻译模式相互交融而成的多模态翻译模式[10],让受众在具体的语言和文化情境中了解江西红色文化,接受江西红色文化,为我国营造良好舆论环境。比如,大部分国外受众在无背景解释的情况下可能较难理解“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的真正含义,也不易明白“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的意境。此时,可尝试通过视频画面、图片等其他非语言模态来辅助表达,帮助受众更好地把握此类文化负载词的准确含义,提升传播效果。例如:Bilibili 网站的系列双语宣传视频《江西文化符号之——寻访红色故地传讲安源故事》的1 分12 秒处,解说词是铸造了伟大的安源精神。“安源精神”这个概念对于熟知中国历史的国内受众是很好理解的,但是对于成长于其他文化背景的国外受众,这个概念却很抽象,如果是传统的文本译介,就需要对其进行详细阐述,但在新媒体视频中,就可以通过配上刘春华创作的“毛泽东去安源” 油画作品、反映“安源路矿工人运动”的壁画作品及一件件革命遗物来让传播受众从视觉上更为直观地了解安源精神“团结奋斗,勇于开拓”的精神内涵。还可以充分利用互联网的多模态表达方式对译介内容进行辅助表达。例如,利用网站的评论区或弹幕功能对译介内容进行补充说明,或者就译介内容与传播受众互动,帮助受众更好理解译介内容,从而更好理解江西红色文化,理解中国。

在具体的翻译实践中,译者可结合新媒体译介内容形式多样、篇幅简短、互动性强等特点综合运用多种翻译策略来对外传播我国的红色文化。比如:运用“译释并举策略”来传播具有中国特色的红色文化负载词,运用“语用等效翻译策略”准确表达译介内容的语义信息和语用意图,运用“归化策略”顺应译入语社会的文化,运用“平行文本比较分析策略”及“语义结构起伏性表达策略”顺应受众的接受心理及阅读习惯,以达到更好的红色文化传播效果。

5 结束语

红色文化是中华文明的文化精髓,传播红色文化是讲好中国故事,传递好中国声音的重要一环,可提升中国国际形象“自塑”能力,助力在国际传播领域构建中国的话语体系。作为跨文化交际和文化传播的媒介,外宣翻译是国外受众了解江西红色文化的重要渠道。新媒体时代,传播技术不断更新迭代,江西红色文化在外宣翻译时,应做到与时俱进,拥抱新技术,结合新媒体环境下红色文化传播特点,制定相关翻译策略,优化外宣翻译效果。