浅谈低碳高校校园的电气应用

2024-01-13陈义清

张 英, 陈义清

[同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司, 上海 200092]

0 引 言

构建绿色低碳能源战略是我国经济社会发展的重大战略,是调整能源结构、推动能源转型、实现碳中和的重要举措。经过近些年的发展,建筑领域已经从最初的建筑节能、减少能耗发展到注重建筑能效提升、绿色可持续发展的低碳建筑方向过渡。低碳能源技术的采用,不完全以降低能耗为发展目标,其目的主要是通过可再生能源技术的运用,降低温室气体排放,从而减少对气候变化的影响。因此,行之有效的低碳能源技术的运用策略可助力推进低碳建筑的完成,同时也是践行“双碳”目标、实现国家经济转型的重要推动力[1]。

目前,我国高校校园普遍存在能源浪费、能源利用偏低等问题。作为国家节能战略的重要组成部分,高校节能减排、合理利用新能源应起到示范性作用。

1 低碳能源技术在建筑中的应用

建筑设计中实现低碳建筑的途径有:被动式技术、能效提升技术、电气能效提升技术、可再生能源利用等[2-3]。

(1) 被动式技术主要是传统的建筑节能技术,如维护结构的提升、优良的自然通风采光、各种遮阳技术的应用等。通过这些建筑主体被动式技术的应用以达到提升建筑性能、节约能源的目的。

(2) 能效提升技术包括空调冷热源、冷热源输配系统、空调末端能效提升等技术。

(3) 电气能效提升技术包含供配电系统的合理规划、照明系统的节能设计、电气节能产品的选用、节能高效的动力控制系统。

(4) 可再生能源利用包括风能、太阳能光伏、太阳能光热、空气源热泵、地源热泵、地热能、储能等。

在构建低碳校园过程中需对传统设计的电气能效技术进行提升,同时还需结合国家发展方向对可再生能源充分合理利用。本文主要对低碳校园的电气应用进行分析。

2 电气能效提升策略

2.1 合理规划供配电系统

(1) 合理设置变电所或配电间位置。变电所或配电间应尽量靠近负荷中心,科学合理地规划供电线路,这样可减少供电距离,以达到降低线路损耗,减少电缆投资成本。T/SHGBC 006—2022《民用建筑电气绿色设计与应用规范》提出了使用负荷重心法和系统最小能量矩法来确定变电所位置的方法,在常规的民用建筑中推荐采用负荷重心法。

(2) 应充分调研建筑的使用特点、习惯等,构建合理的供配电方案。目前,常规的大学校园学生宿舍、食堂以组团化呈现。根据调研,学生宿舍、食堂与教学实验楼等用电峰值时间基本不同,因此在构建供电方案时,可将宿舍与食堂,宿舍与教学楼等统筹考虑变压器设置,此时的同时系数可采用0.5~0.8,以降低变压器的装机容量[4]。

(3) 科学合理地配置无功补偿装置。目前普遍的无功补偿方式包含集中补偿、分散与就地补偿等。变电所低压侧集中设置补偿装置,相对变电所位置的设备采用分散与就地补偿方式。

2.2 照明系统的节能设计

照明系统的节能设计是电气设计中的一个重要环节,可优化设计的内容非常多,本文暂以光源和控制系统进行论证。目前市面上主流的灯具厂家均已生产LED灯具为主,传统的节能灯、荧光灯均处于陆续淘汰的边缘。经过近些年的发展,LED灯具已经非常成熟,LED灯具在节能、使用寿命、保护环境等方面均有优势。在满足光环境要求的前提下,应尽量选择LED光源。公共区域(如走道、门厅)设计时,应对照明回路进行合理的回路控制,以便采用智能照明控制系统进行分区、定时等控制。公共教室可结合智慧教室合理地控制灯的开启,以免造成不必要的能源浪费。楼梯间普通照明可结合人体红外感应措施,做到人到灯亮,人走灯灭。车库等照明采用高低功率转换的雷达感应节能控制。

2.3 电气节能产品的选用

GB 55015—2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对电机、接触器、变压器等电气产品的能效水平做出不低于三级的要求。GB 20052—2020《电力变压器能效限定值及能效等级》对三相变压器能效限定值、能效等级均做出约定。在目前的设计中,选用SCB-NX2干式变压器,采用D/Y11组别的接线方式。

2.4 高效控制的动力控制系统

电梯、扶梯应根据客流分析、服务对象、建筑性质等采用群控策略、变频调速、能量反馈等节能措施,扶梯、人行梯等还可以采用人体感应装置、变频调速等策略控制扶梯起停和空载运行速度。对空调及供暖系统而言,变频调节是一个重要的手段,再辅以BAS系统对工作状态进行检测与控制,从而实现系统能效的提升。机械通风的车库配置CO浓度探测器来控制通风量。

3 可再生能源应用策略

3.1 太阳能光伏

太阳能发电包含了光电发电和光热发电两种形式,本文主要指光伏发电,是利用光伏特性,在光照下产生直流电,通过汇流排(箱)汇流至直流配电柜中,然后通过逆变器转换成交流,再进入升压变压器,将光能转换为电能的一种新技术。光伏系统的组建形式如表1所示。根据组建形式有集中式光伏发电系统、分布式光伏发电系统、小型光伏发电系统3种类型。大部分高校内可利用屋面面积较多,且新校区大多处于新区,光照充分,基本可达到中等规模的光伏发电系统。

表1 光伏系统的组建形式

根据不同的应用场景,光伏发电系统又可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、并离网储能系统和光储微网系统。几种光伏系统的比较如表2所示。由于国家对学校用电价格的政策照顾,目前学校大多采用光伏并网系统,少量项目因带有实验性质也存在光伏微网储能系统。

表2 几种光伏系统的比较

3.2 储能应用

能量的来源有太阳能、风能、生物质能、核能、热能、机械能、化学能和电磁能8大类。根据转换形式有机械储能、电磁储能和化学储能;由于机械储能、电磁储能在高校中应用较少,本文仅罗列电化学储能的优缺点。电化学储能的比较如表3所示。

表3 电化学储能的比较

3.3 光储直柔

光储直柔(PEDF)是指光伏(Photovaltaic)、储能(Energy storage)、直流配电(Direct current)、柔性交互(Flexibility)4项技术的简称,目前主要指建筑领域的光伏应用一种形式。光储直柔典型应用场景如图1所示。光储直柔配电示意图如图2所示。

图1 光储直柔典型应用场景

图2 光储直柔配电示意图

国内有些大型设计院已有专业研究人员对低压直流系统的经济和分析做了很多研究。与传统的光伏发电相比,光储直柔明显具备以下优势[5-8]。

(1) 直流配电助力打造绿色建筑。直流配电是今后建筑的发展方向,通过屋顶或幕墙光伏可助力建筑实现最大程度的能源自给。

(2) 能效提升。由于减少了AC/DC的转换,且直流供电回路线路损耗小,提升能源的利用率。

(3) 综合成本的降低。能源就地消纳,降低变压器扩容成本,降低了用电成本。

(4) 用电智能化。通过数字接口,对用电的可观、可测、可控制,实现建筑楼宇精准化管理、智能化节电运营,助力楼宇智能化发展。

(5) 楼宇自我调节和柔性响应。减少了电网调度的难度,实现电源侧和用户侧的可控、可测、可调,实现源网互动的新型电力系统。

(6) 电能质量和供电可靠性的提升。直流微电网无谐波闪变及三相不平衡,是实现电能质量和供电可靠性的重要保证。

(7) 用电更安全。调整系统接地方式,使人体触电电流控制在安全水平内,彻底消除触电风险。

4 某校园低碳设计方案

本项目为南方省会城市某新建大学,校园总建筑面积约为70万m2。项目规划设计时以深入践行绿色发展理念为导向,以零碳智慧校园为契机,推进全校综合智能能源建设,加快能源结构调整,实现“低碳”校园试点建设。建成以电能为中心、“集中+分布式”供应相结合、涵盖“电、冷、热、热水”多种能源综合协调供应的能源互联网,充分发挥各能源生产系统的互联耦合作用,实现区域内多种能源优势互补、互联互享、协调供给及综合梯级利用,优化区域内能源布局,促进能源结构向清洁低碳模式转变。

本项目低碳设计主要采用绿色电力(分布式光伏+储能)、技术节能(地下水源热泵系统、全热回收技术等)、管理节能等3种途径实现。篇幅所限,本文主要介绍重点绿色电力,电气能效提升方面暂不做介绍。

4.1 分布式光伏

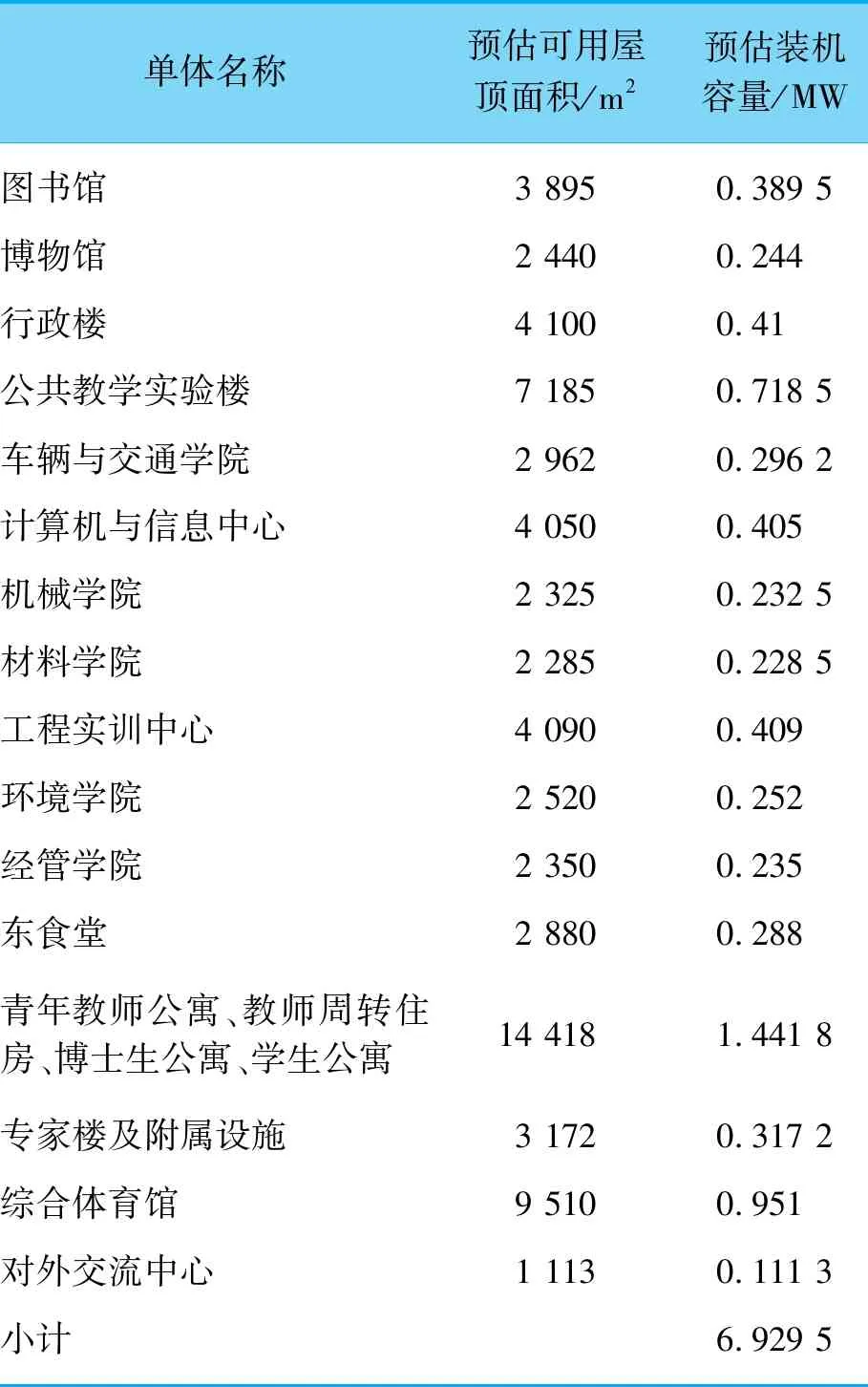

本项目太阳能辐射年总量平均值为4 905.4 MJ/m2,为太阳能资源丰富区域。充分利用建筑屋顶,同时结合玻璃幕墙、车棚、路灯等光伏产品。经测算,本项目可开发屋顶光伏面积的容量为7 MW,匡算总投资为3 500万元,年平均发电量为800万kWh,25年累计发电量约为20 000 kWh,减少二氧化碳排放166 528.96 t。主要形式有固定支架光伏(屋顶设置)、光伏车棚(BIPV)、光伏采光天窗(采光中庭)。固定支架光伏技术最为成熟,成本相对较低,在本项目中应用最为广泛,在主要建筑的屋顶均设置支架。BIPV采用特殊的屋顶光伏材料,主要设置于室外停车雨棚。部分中庭结合采光天窗设置光伏天窗。校园各单体光伏装机估算表如表4所示。

表4 校园各单体光伏装机估算表

4.2 储能

在校开关站旁安装约4 MWh的铅酸储能电池,独立设置建筑物,利用用电低谷(如夜间)时将富裕电量充入电池,在用电峰值反馈给电力系统,通过谷充峰放的模式获取峰谷差价。经测算,采用储能峰谷差价年收入可超过50万元。

4.3 光储直柔

在综合考虑了成本和项目运营等情况,本项目最终未能实现光储直柔技术的落地。

5 存在问题

太阳能光伏是目前国家双碳目标的重要发展方向,《上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划》的通知中明确提到“2022年起,新建党政机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%,新建其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%”。但也不可避免地存在着如下问题:(1) 标准体系还不够健全,如储能技术、光储直柔等均需要国家标准及规范的进一步支撑。(2) 部分技术尚处于摸索阶段,如光储直柔,建成的案例也大都属于示范性项目,且规模小,落地性项目偏少。(3) 直流产业链不完善,如直流-直流变换器没有量产,家用设备、空调系统等直流终端设备市面上可选产品较少,限制了低碳技术的发展。(4)配套激励措施不足,光储直柔等新技术目前推广困难,有待国家政策的激励。

6 结 语

设计院作为早期介入方,对项目的整体推进有着不可忽视的影响。大型校园占地面积大、容积率低、可利用屋面丰富、产生的投资收益高等特点,应大力推进低碳能源技术应用,尤其是太阳能光伏技术,助力国家实现“双碳”目标战略。