水下能源供给平台电能供给技术发展现状及趋势

2024-01-08张怀亮

张怀亮

综述

水下能源供给平台电能供给技术发展现状及趋势

张怀亮

(海装装备项目管理中心,北京 101149)

无人水下装备在海洋资源开发和海洋军事活动中扮演重要角色,但能源供给面临挑战。研发水下能源供给平台可以解决水下装备的能源难题,扩大水下装备的作战范围和工作时间。本文对近海域水下能源供给平台电能供给技术国内外现状及主要差距进行了概述,对系统组成及发展趋势进行分析,最后对近海域水下能源供给平台电能供给技术进行总结,并对发展前景进行展望。

水下能源 供给平台 电能供给技术

0 引言

当前,自主水下航行器、水下预置平台等无人水下装备在海洋资源开发、海洋军事活动中承担着日益重要的角色[1-4]。随着所承担的任务不断增多,无人水下装备能源需求整体处于不断攀升状态,但受尺寸、重量的限制,无人水下装备携带的能源是有限的。针对无人装备在未来海战中面临的电能获取、充电等难题,研发水下能源供给平台,实现水下无人装备就地充电[5],可有效解决水下无人装备的能源供电难题,形成适用于水下装备能源获取、存储、传输、管理能力,可大幅拓展水下无人装备的作战范围和工作时间。

1 系统概述

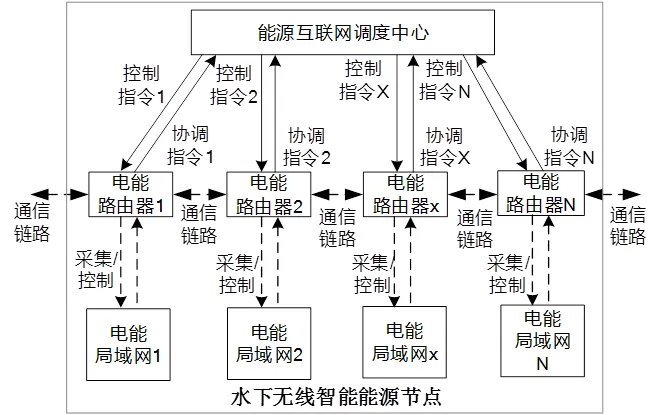

水下能源供给平台主要由智能管控模块、发电模块、储能模块、无线充电模块和平台基座等组成,如图1所示。其中,智能管控模块是全系统电力控制中枢,主要将各个发电子系统和储能系统电气集成在多端口集成能量变换器进行电气变换,并且将各类能量信息进行采集、传递、存储、管理、控制,开展水下能源供给平台的能量管理及其控制策略,分析研究平台主要设备的状态信息和技术特征,对设备状态进行综合诊断和推理,对故障状态进行诊断。发电模块主要由潮流能发电[6]、波浪能发电、盐差发电[7]、温差能发电[8]等新型能源发电单元构成,将各种海洋能转换为电能,通过水下电缆将电能储存到储能模块中,负责水下能源供给平台的原位电能补给。储能模块是水下能源供给平台能源网络的能量存储设备,主要由常规二次电池组和备用的一次电池组构成,通过对储能变流器的控制,快速吸收/补充电能,主要用于存储发电单元发出的电能。无线充电模块是水下能源供给平台与水下装备间电能传输的关键设备,采用磁耦合谐振无线电能传输技术,利用能源补给平台中储存的电能,对水下装备进行非接触的能源补给,无线充电模块在设计时需要考虑较强的通用性及接驳方式的多样化,能够满足各种水下装备的充电要求;平台基座主要为其他子系统提供安装与运行基座,实现各子系统机械接口匹配适应。

图1 水下能源供给系统

2 发展现状

为解决无人潜航器长期部署和隐蔽作战所面临的能源供应不足、通信难等问题,各国海军正积极研发水下充电基站[9],水下充电基站可由舰船等布放,分布式预置部署在水下数百至数千米预置,为水下装备提供能源补给。2001年,Bradley和Feezor等率先利用海底观测网向AUV充电,充电功率200 W,效率为79%。2015年,美国海军启动了一项名为“前沿部署能源与通信基地”的样机研制项目,计划在约3000米深的海底布设一定数量的水下充电站[10]。美国开发了名为“海洋枢纽(OceanHub)”的能源补给基站,通过非接触充电技术对无人水下潜航器进行充电。2018年8月,泰莱达能源系统公司完成“水下悬浮充电节点”样机水下演示验证,在水深7米的环境下为无人潜航器充电[11]。2020年,日本东京大学研发出一种水下对接充电系统,能为无人潜航器提供水下能源补给,大幅度提升其长期、持续的水下作业能力[12]。

“十二五”以来,我国持续部署重大项目,在水下能源、通信、装备等领域开展了多轮次、全方位新兴前瞻技术部署,取得了一系列突破性进展。中国科学院于2018年部署了战略性先导科技专项(A类)“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”,提出构建以全海深固态储能系统为储能枢纽,以海洋能、微型核能、温差能、金属燃料电池等为发电系统,以深海智能装备为用电系统的大容量模块化全海深能源基站[13]。大幅提升水下作业时间和效率,从根本上解决了深海装备的能源供给瓶颈。2022年,西北工业大学针对水下无人航行器和预置武器等水下装备长时间工作对能源补给的需求,开展水下能源供给平台电能供给技术研究,突破水下能源供给平台系统集成与智能管控技术、高效波浪能发电技术、高效海流能发电技术、电能高效存储及利用技术、非接触式电能传输与控制技术、能源供给平台样机集成与测试技术,提出新型水下能源供给平台系统设计方法,形成水下能源供给平台设计能力,提升水下无人装备在任务海域的存在、作业能力。水下能源供给平台的研究历史相对较短,不同国家和研究机构开展的研究也各具特色,其功能和特点也存在一定差异。在国内,对于水下能源供给平台的研究相对较少,目前已有一些关于水下能源获取、存储、传输和管理等单项技术的研究基础,但在水下能源供给平台的系统集成技术方面还存在一定的欠缺。

水下能源供给平台的研究需要综合考虑多个方面的需求和挑战。首先,需要考虑水下环境的特殊性,如高压、低温、水下能源获取的困难等因素,以及对能源供给平台的可靠性和安全性的要求。其次,还需要考虑水下装备的能源需求的多样性和灵活性,以满足不同类型水下装备的需求。在水下能源供给平台的研究中,需要进行系统集成技术的开发,以实现水下能源获取、存储、传输和管理等功能的协调运作。这包括开发高效的能源获取技术以及高能量密度的能源存储技术。同时,还需要开发高效的能源传输技术,以确保能源能够稳定地传输到水下装备的位置。此外,还需要开发智能化的能源管理技术,以实现对能源供给的精确控制和优化管理。水下能源供给平台的研究需要综合考虑多个方面的需求和挑战,并进行系统集成技术的开发。通过持续的研究和创新,我们可以不断完善水下能源供给平台的技术,提高水下装备的能源供给效率和可靠性,为水下作业和探测提供更好的支持。

3 关键技术

目前水下能源供给能力尚无法满足水下装备的长时作业需求。为有效构建“发、储、输、用”全链条水下能源补给平台,需要重点攻克海洋能源高效获取与转化技术、高能效水下无线充电技术、多端口集成能量变换器电能稳定传输技术等关键技术瓶颈。

1)基于分布式功率智能分配的能量管理技术

水下能源供给平台包含多种类型端口,传输路径的控制以及各变换单元之间配合都会影响到功率传输的稳定和效率,需要根据端口类型研究变换单元的控制策略,包括恒压、恒流、恒功率配合限流、限压、限功率等以及各模式之间的平滑切换方法,以适应端口工况的变化;配合能量管理系统,针对功率传输问题,以功率等级、效率最高、动稳态性能、电能质量等参数为目标、对变换单元统一协调控制策略进行研究。在水下能源供给平台中,电气接口(尤其是储能接口)功率智能分配是实现可多能量节点之间实现供需平衡、稳定运行的关键技术。如何实现多个设备之间的协调和配合是必须要解决的关键问题。通过分布式功率智能分配将武器装备和设施设备已有能量的使用效率发挥至极致,并可提高其可靠性、抗毁性。采用基于预测控制的分布式功率智能分配算法,结合功率传输技术,将源-荷约束条件、系统稳定约束条件、系统电能质量约束条件、功率平衡条件、效率优化目标、系统动态性能等作为智能算法的输入和限制条件,通过分布式管理,进行全局优化。

图2 集成能量变换器的分布式能量管理方法

2)海洋能源高效获取与转化技术

目前处于示范或运行阶段的潮流能装置主要针对的是高流速海域,而我国海流能资源流域面积大,普遍流速较低,多数区域在0.5 m/s~1.5 m/s之间,能量密度不高[14]。因此,低流速获能是我国潮流能开发的关键技术问题,需要研究包含叶轮、导流机构和对流机构的一级洋流能捕获装置的流动和水动力特性和二级能量传动结构的运行机理和传输过程。

受地理位置、水深地形和气候气象等因素影响,我国近海波浪的周期偏短且波高较小,能流密度偏低,具有明显的宽谱特征,对波浪能俘获提出了挑战。而且波浪能装置在非稳态流场下既受到流体的不稳定作用,同时自身捕获波浪能并反作用于波浪,因此波浪能装置多浮体在波浪中的运动是一个复杂的流固耦合问题。波浪能装置的多浮体主要由两部分组成,第一部分为吸波浮体,第二部分为平台载体,吸波浮体为波浪能装置的主要捕获波浪载体,其外形对捕获波浪至关重要;平台载体为波浪能装置主要承载结构,其外形对导浪聚波以及与吸波浮体发生相对运动至关重要。针对拟海域波况,基于势流理论研究吸波体最优外形及多浮体运动耦合机理对平台载体外形优化,提高波浪能装置波浪特性下的捕获效率,最终提高波浪能装置波电转换效率。

3)超高比能量密度电池技术

锂电池由于其高能量密度、稳定的放电性能、良好的安全性等优点,成为水下装备能源的首选。提升能量密度是锂电池研发的主要目标,并且存在巨大挑战。一方面,需要开发新型电极材料提高材料储能的能量密度;电极材料是超高比能量密度电池的核心组成部分。通过设计合适的电极材料,可以提高电池的能储存容量和能量密度。目前广泛研究的电极材料包括锂金属、硅负极材料、硫正极材料等,针对不同的电池体系,需选择适合的电极材料。另一方面,需要研究新型电解质,电解质是电池中通过离子传导实现能量转化的关键。目前的研究重点是发展室温离子液体、聚合物电解质和固态电解质等新型电解质材料,以提高电解质的离子传导性能和化学稳定性,实现更高的能量密度。另外,超高比能量密度电池技术需要对电池系统进行有效的集成与管理。包括电池模块的设计、电池管理系统的优化和智能控制等方面。这些技术可以提高电池的安全性、稳定性和循环寿命,进一步提高电池的能量密度。通过在这些关键技术上的不断研究和创新,可以实现电池能量密度的大幅提升,促进电池技术的发展和应用。

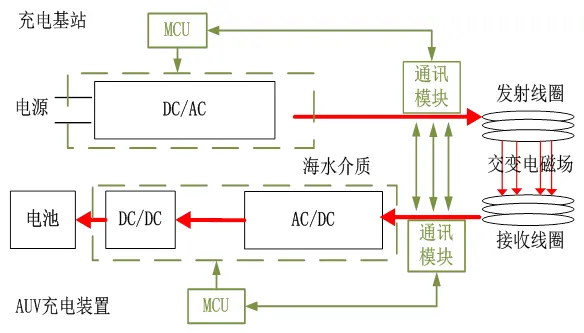

4)高能效水下无线充电技术

水下无线充电是一种非接触式能量传输技术,通过电磁耦合实现高隐蔽可靠的能量传输,满足水下装备智能化、长潜伏与集群化的补给需求。由于海洋环境的特殊性使得水下无线电能传输技术还有较多问题需要深入研究。相对于空气介质,海水介质的电磁物理参数大为不同。由于海水具有较大的电导率,导致海水中无线电能传输系统的传输效率降低,并且增加了系统的复杂程度,空气中传统互感模型不再适用。需要研究水下无线电能传输系统的跨介质传输机理,特别是建立海水中涡流损耗计算模型,得出影响电能传输损耗的各种因素,从而进行电磁耦合器布局优化设计与参数的合理匹配,进一步提高传输效率。另外,由于海洋环境复杂及海流扰动的影响,针对实际应用环境具有高维非线性、不确定性等复杂特性,需要解决水下无线电能传输过程的闭环控制问题,进一步提高水下装备充电的智能化管控,实现高功率密度、强鲁棒的无线能量传输。

图3 水下无线充电系统示意图

4 发展趋势

水下装备对能源供给有着高功率、长工作时间、良好的隐蔽性等要求。为了满足这些需求,迫切需要创新水下能源供给模式,并建立一个强大的水下能源基站,实现能源的“发、储、输、用”。未来随着在水下无线充电、海洋能转换、能量管理等关键技术方面取得突破,可以预见水下能源供给平台电能供给技术将向以下方向发展:

1)能源供给装备集成化和智能化

随着科技的不断发展和水下作业的需求增加,单一的能源供给模块已经无法满足水下装备复杂的能源需求[15]。将不同的能源供给模块集成为一个整体的系统,可以更好地满足水下作业的需求。集成化能源供给装备可以实现能源获取、存储、传输和管理等功能进行协调运作,提高能源的利用效率和可靠性。通过集成化,可以实现能源的多能互补,从而提供更稳定、高效的能源供给。同时,集成化还可以减少能源供给装备的体积和重量,提高能源供给装备的灵活性和机动性。另外,在集成化的基础上,通过引入智能控制和管理技术,可以实现对能源供给的精确控制和优化管理,提高能源的利用效率。同时,可以提供更高级的故障诊断和预测能力,提前发现和解决潜在的问题,提高系统的可靠性和稳定性。通过能源供给装备集成化和智能化的发展,能够提高水下作业的能源供给效率和可靠性,为水下作业和探测提供更好的支持。

2)水下能源补给类型多元化

海洋中潜藏着丰富的能源资源,未来随着潮流能发电、波浪能发电、温差热能发电、生物质能发电等技术的逐步成熟,水下能源补给类型将由单一化向多元化拓展[16, 17]。考虑到水下装备的应用工况,发展差异化的海洋能源转化技术是至关重要的。通过不同类型能源的高效转化,逐步形成多能互补、智能调控的能源综合利用模式。这种多元化的能源补给模式不仅可以提高水下装备的能源供应稳定性,还可以降低对储能电池的依赖。同时,海洋能源的利用也有助于减少对传统能源的依赖,推动可持续发展。

3)高能量密度和长寿命的储能系统

水下装备的续航能力受到其自带储能系统能量密度的限制,提高深水复杂工况下的能量密度、安全性和寿命是水下装备储能系统发展的关键因素。高能量密度和长寿命是水下储能系统发展的重要趋势[18],随着可再生能源的快速发展,需要能够存储大量能量的储能系统来平衡能源供应和需求之间的差异。另外,水下储能系统通常用于远离陆地的海洋环境中,维护和修复成本较高。因此,长寿命的储能系统可以减少维护频率和成本,并提高系统的可靠性和稳定性。通过提高能源存储能力、增加系统的可靠性和稳定性、降低储能系统的成本,实现水下储能系统的高效能量存储。

4)基于无线充电技术的水下能源补给方式

目前水下装备的能源补给方式主要有两种,一是将装备打捞上岸/水面舰船后通过电缆进行充电。然而,这种方式需要频繁回收和布放,工作连贯性差,成本高且周期长。第二种方式则是利用湿插拔技术直接在水下进行充电。然而,这种插拔操作存在安装难度大、操作困难以及接口易磨损等问题。基于水下无线充电技术的电能源补给具有许多优势[19, 20]。首先,它具有隐蔽性高的特点,能够在水下进行充电,无需将装备打捞上岸或水面舰艇。其次,水下无线充电技术具有部署灵活的优势,可以根据需要在不同位置进行提前部署并对水下装备进行能源补给。因此,可以预见,基于水下无线充电技术的电能源补给将成为未来水下装备主要的能源补给形式。这种技术的广泛应用将极大地改善水下装备的能源补给方式,提高工作效率,降低成本,并且能够更好地满足水下装备的能源需求。

4 应用前景

未来水下能源补给的需求将显著增加,需要积极开拓多种能源补给方式,以满足不同水下装备的能源补给需求。一是水下装备自主寻的式电能补给,未来的水下装备将能够根据自身的能源需求以及周围能源补给设施的部署情况,主动寻找并获取所需的电能补给,使得水下装备能够更加灵活地获取所需能源,减少对外部补给设施的依赖性。二是能源供给平台感应式补给。随着水下通信和检测技术的不断发展,未来的水下能源补给平台将能够实时监测区域内所有水下装备的能源数据,根据历史数据提前预测相应的补给需求,并为需要补给的水下装备提供定制化的补给方案,主动提供所需的能源补给,感应式补给技术通过实时监测和数据分析,为水下装备提供精准的能源补给规划,确保其能够持续稳定地运行。多种水下能源补给方式将极大地提高水下装备的能源供给效率和可靠性。

水下能源补给的发展将依赖于先进的通信、感知技术的不断突破。同时,也需要加强对水下能源补给平台电能补给技术的深入研究,更好地理解水下能源供给的特点和挑战。通过不断创新和合作,为水下装备提供更可靠、高效的能源补给方案。

[1] 宋保维, 潘光, 张立川, 等. 自主水下航行器发展趋势及关键技术[J]. 中国舰船研究, 2022, 17(05): 27-44.

[2] 邱志明, 马焱, 孟祥尧, 等. 水下无人装备前沿发展趋势与关键技术分析[J]. 水下无人系统学报, 2023, 31(01): 1-9.

[3] 冯景祥, 姚尧, 潘峰, 等. 国外水下无人装备研究现状及发展趋势[J]. 舰船科学技术, 2021, 43(23): 1-8.

[4] 曾晓光, 金伟晨, 赵羿羽, 等. 海洋开发装备技术发展现状与未来趋势研判[J]. 舰船科学技术, 2019, 41(17): 1-7.

[5] 张彦, 贺卓, 王恒涛, 等. 新能源在无人海洋航行器上的应用现状与展望[J]. 中国造船, 2020, 61(02): 240-249.

[6] 王世明, 李淼淼, 李泽宇, 等. 国际潮流能利用技术发展综述[J]. 船舶工程, 2020, 42(S1): 23-8+487.

[7] 张仂, 孟兴智, 潘文琦. 盐差能利用趋势[J]. 盐科学与化工, 2021, 50(04): 1-3.

[8] 张继生, 唐子豪, 钱方舒. 海洋温差能发展现状与关键科技问题研究综述[J]. 河海大学学报(自然科学版), 2019, 47(01): 55-64.

[9] 王培. 美海军创新能源技术解决无人潜航器电力问题[J]. 防务视点, 2016, (02): 58-9.

[10] 穆松, 张建, 王晓静, 等. 美国海军深海装备发展研究[J]. 舰船科学技术, 2022, 44(14): 186-9.

[11] 蓝海星智库. 美国海军无人潜航器水下充电站进展分析 [EB/OL] (2021-03-18), [2023-08-05]: https://mp.weixin.qq.com/s/YgtOrXr4RXVd9xHFTYvBFw.

[12] 无人潜航器水下自动对接充电系统研制成功[J]. 军民两用技术与产品, 2020, (12): 63.

[13] 吴天元, 江丽霞, 崔光磊. 水下观测和探测装备能源供给技术现状与发展趋势 [J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(07): 898-909.

[14] 史宏达, 尤再进, 罗兴锜, 等. 基于我国资源特征的海洋能高效利用研究[J]. 中国基础科学, 2023, 25(01): 7-14.

[15] 吴有生, 赵羿羽, 郎舒妍, 等. 智能无人潜水器技术发展研究[J]. 中国工程科学, 2020, 22(06): 26-31.

[16] 郑洁, 杨淑涵, 柳存根, 等. 海洋可再生能源装备技术发展研究[J]. 中国工程科学, 2023, 25(03): 22-32.

[17] 王世明, 李泽宇, 于涛, 等. 多能互补海洋能集成发电技术研究综述[J]. 海洋通报, 2019, 38(03): 241-9.

[18] 宋强, 毛昭勇, 赵满. 深海锂电池关键技术研究与发展[J]. 船电技术, 2023, 43(03): 5-7.

[19] 文海兵, 宋保维, 张克涵, 等. 水下磁耦合谐振无线电能传输技术及应用研究综述[J]. 水下无人系统学报, 2019, 27(04): 361-368.

[20] 吴旭升, 孙盼, 杨深钦, 等. 水下无线电能传输技术及应用研究综述 [J]. 电工技术学报, 2019, 34(08): 1559-1568.

Current status and trends of electric energy supply technology development for underwater energy supply platforms

Zhang Huailiang

(Equipment Project Management Center of Naval Equipment Department, Beijing 101149, China)

TM612

A

1003-4862(2023)12-0015-05

2023-10-02

张怀亮(1972-),男,高级工程师。研究方向:舰船电气工程。E-mail:13910566421@139.com