一种高短时耐受电流能力触头结构设计分析

2024-01-08王金龙谢丰茜

刘 哲,姚 伟,王金龙,陈 程,谢丰茜

应用研究

一种高短时耐受电流能力触头结构设计分析

刘 哲,姚 伟,王金龙,陈 程,谢丰茜

(武汉船用电力推进装置研究所武汉长海电气科技开发有限公司,武汉 430064)

轨道交通、直流牵引供电系统正往高速、大功率、大容量方向发展,因此对系统中的核心开关元器件的耐压等级及承载能力提出更高要求,尤其是短时过载、短时耐受电流能力两项指标,在保证接触电阻、动作寿命满足要求的同时提升短时耐受电流能力产品的需求迫在眉睫。本文设计提出一种高短时耐受电流能力触头结构,通过理论计算并结合Maxwell仿真分析该结构的可行性,最后对试验样机进行设定电流下的短时耐受电流能力试验。试验结果表明,该触头结构具有较高的短时耐受电流能力,满足应用需求。

直流牵引供电系统 开关元器件 触头结构 短时耐受电流能力

0 引言

轨道交通、直流牵引系统正往高速、大功率、大容量方向发展,随之对系统中核心开关元器件(接触器、复合开关等)的耐压等级及承载能力也提出了更高要求,其中短时过载、短时耐受电流能力两项指标尤为关键。

机车车载直流接触器对短时耐受电流能力要求仅为8倍的额定电流;而轨道交通地面装置中直流接触器对短时耐受电流能力要求往往要达到50 kA甚至更高,常规机车车载直流接触器的触头结构大都为拍合式,几乎无法满足使用需求。

触头间的电动斥力[1-2]通常由两个力组成:洛伦兹力和Holm力,洛伦兹力是周围磁场对通电触头的作用力,Holm力是由于触头实际接触面积很小,电流经过接触区域附近会发生电流线收缩而产生的斥力。当短路电流流经触头时,若触头压力未达到要求,动触头将在电动斥力的作用下被斥开,此时触头间会产生故障电流电弧,由于该电弧强度远超额定分断下的电弧强度,触头将会受到永久性损伤、甚至烧毁,影响系统安全。

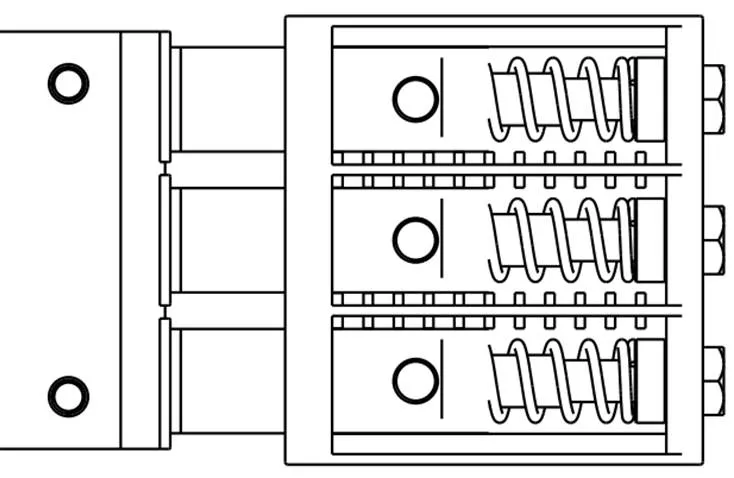

现设计一种高短时耐受电流能力触头结构,在某型接触器上已得到应用,结构示意图如图1所示,本文介绍了触头结构的设计过程,通过理论分析、仿真计算、试验验证进行详细论述,成功完成了该结构的研制,满足使用需求。

图1 高短时耐受电流能力触头结构模型

1 触头结构介绍

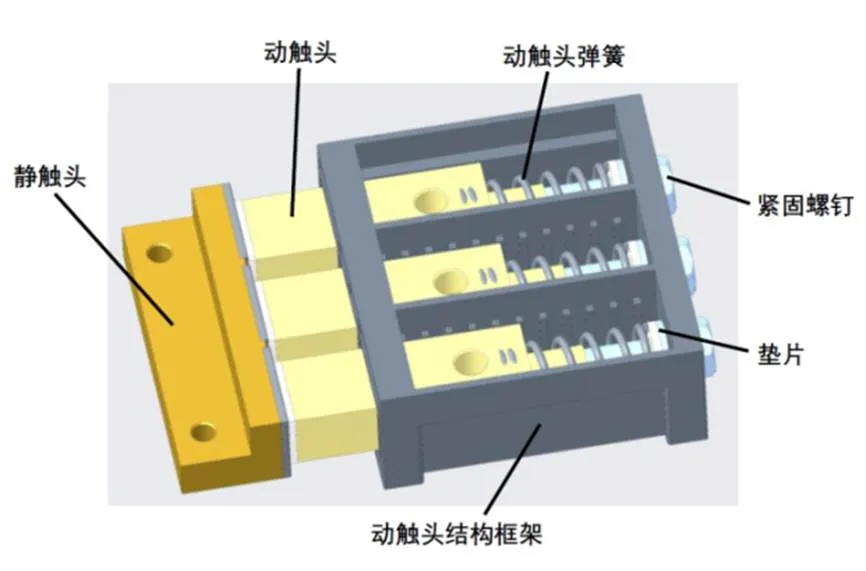

该触头结构详细设计如图2所示。触头结构由3个动触头、1个静触头、3个动触头弹簧、1个动触头结构框架、3个紧固螺钉、若干垫片组成;3个动触头为并联关系且相互独立,每个动触头后端均固定有动触头弹簧,在动、静触头合闸到位后,给动触头提供足够的触头终压力。

图2 触头结构示意图

2 电动斥力理论分析

触头间的电动斥力由洛伦兹力和Holm力叠加而成,当主回路流经50 kA过载电流时,将被均分3份,每个动触头的过载电流为16.7 kA。动触头弹簧刚度为11.5 N/mm,触头弹簧的原长为37 mm,初始长度为30.4 mm,触头超程为7.3 mm,因此触头合闸到位后,每个触头弹簧的终压力为159.9 N。

(1)洛伦兹力计算

三个动触头的外形尺寸相同,且为水平排列,结构上类似于两相等平行有限长载流导体,触头间的电动力F1可利用比奥-沙伐定律[3]进行计算:

式中,为流经触头的电流为16.7 kA;为触头长度为75 mm;为动触头间的距离,其中d13=55 mm,d12=d23=27.5 mm,触头1、2、3的位置如图1所示。

由于流经三个动触头的电流方向相同,故触头间的电动力方向与触头弹簧的作用力方向垂直,因此电动力对触头斥开的影响可忽略不计。

(2)Holm力计算

式中:F为触头间Holm力;0为真空磁导率4π×10-7H/m;为单个触头的过载电流16.7 kA;动触头的触头面积为300 mm2,为触头等效半径9.8 mm;F为触头间的预压缩力,2为单个触头弹簧的终压力159.9 N,由前文分析可知洛伦兹力1=0;ξ表征触头表面的接触情况,取值范围为0.3~0.6,通常取0.45;为触头材料的布氏硬度,触头材料为银氧化锡AgSnO2,取1078 N/mm2;为触头有效接触面积的等效半径,该值与终触头压力正相关,终压力越大,触头有效接触面积越大,值也越大。

代入式子计算可得,单触头所受Holm力F≈111.8 N。

综上,单个触头的电动斥力=F+1≈111.8 N<159.9 N,故电动斥力不会将动触头斥开,电动稳定性能得到保障。

3 电动斥力仿真计算

本文采用电磁场仿真软件Ansoft Maxwell对动静触头间的电动斥力进行计算[4-6]。

(1)电动力仿真计算

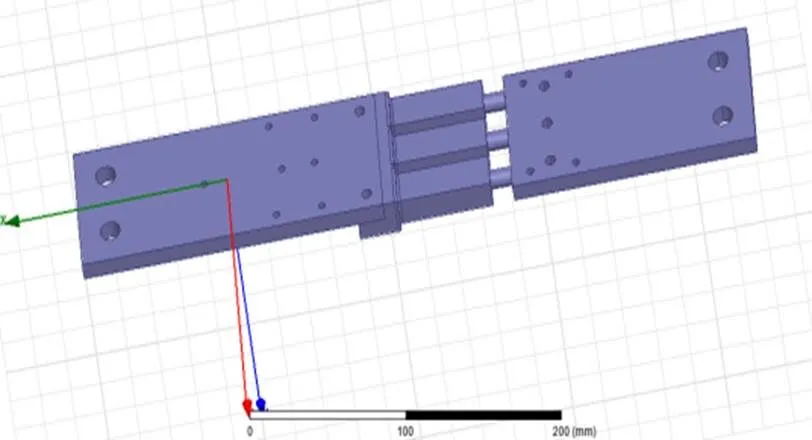

为了准确计算电动力,将动、静触头接触面均改为平面接触,使接触区域不存在电流线收缩问题,以排除HOLM力的干扰。简化后的触头结构模型如图3所示。

图3 简化后触头结构模型

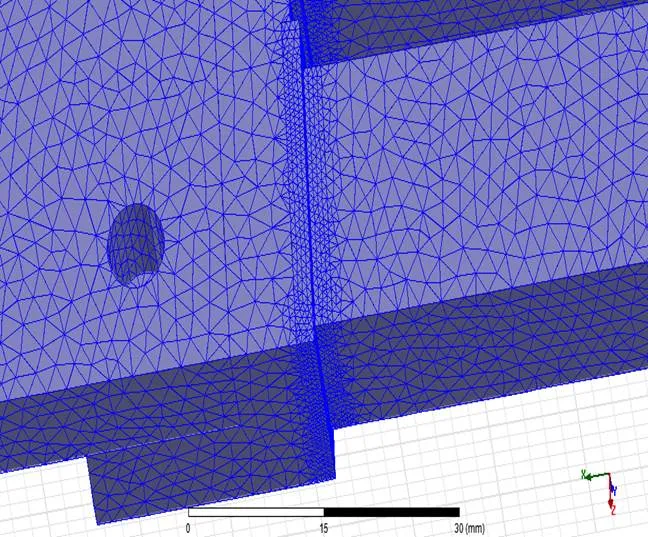

根据试验要求,在进、出铜排端面加载50 kA直流电流,所有部件材质均设置为紫铜copper,采用自适应剖分网格,触头接触处的网格剖分图如图4所示。

图4 触头接触处网格剖分图

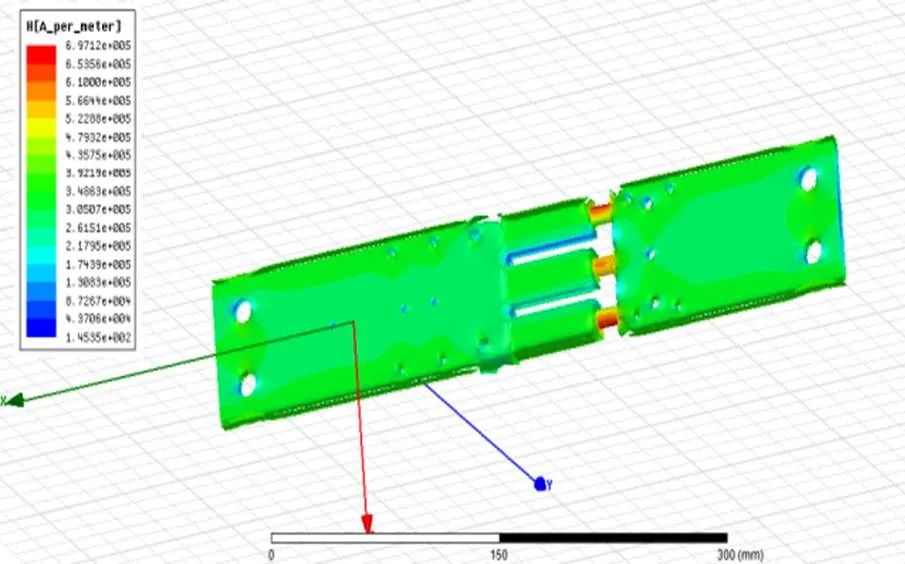

流经每个触头的电流密度云图如图5所示,根据云图可知各触头承载电流大致相同,利用安培定律进行积分计算,触头1,承载电流16.6 kA;触头2,承载电流16.7 kA;触头3,承载电流16.6kA。

图5 流经各触头电流密度云图

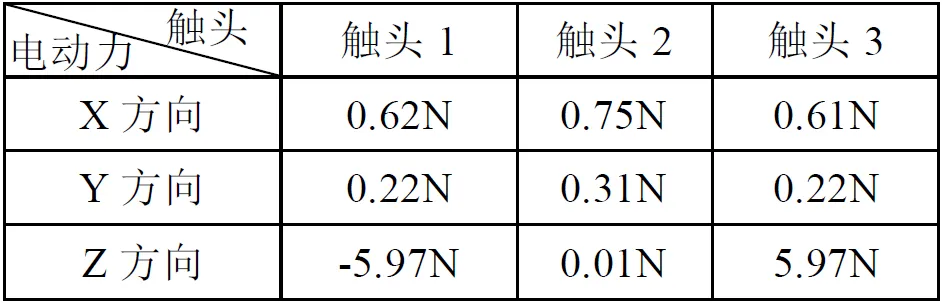

电动力仿真结果数据汇总见表2,X方向为触头弹簧作用力方向。三个触头在触头弹簧作用力方向上的电动力分别为1=0.62 N、2=0.75 N、3=0.61 N,可忽略不计,与理论分析基本相吻合。

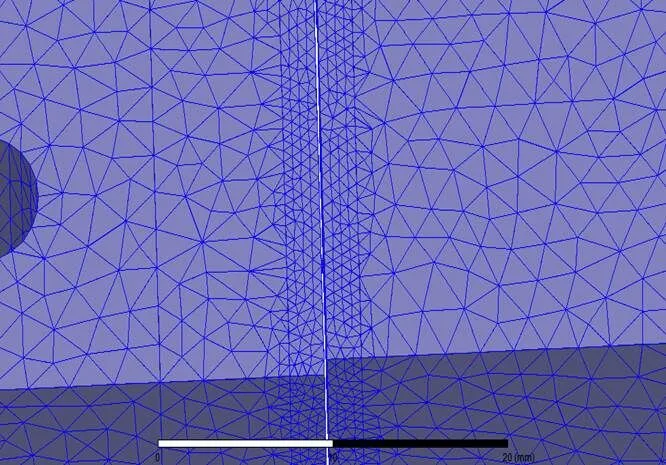

(2)Holm力仿真计算

Holm力是由于触头实际接触面积很小,电流经过接触区域附近会发生电流线收缩而产生。根据上述理论数据计算可知,触头有效接触面积的等效半径r为0.32 mm,则有效接触面积为0.32 mm2,导电桥的高度设置为0.2 mm[7],如图6所示;其他参数设置均与电动力仿真计算相同。

表2 各触头电动力仿真数据汇总

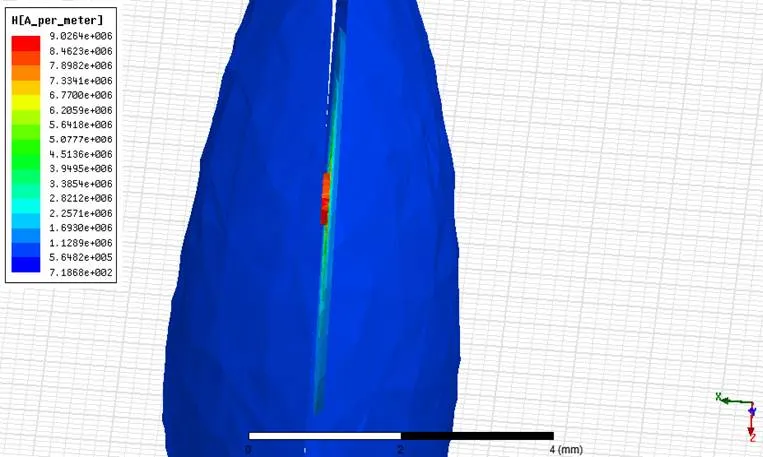

触头接触处的网格剖分图如图7所示,流经每个触头的电流线在导电桥处均发生收缩,效果图如图8所示。

图7 Holm力触头接触处网格剖分图

图8 电流密度仿真图

Holm力仿真结果数据汇总见表3,X方向为触头弹簧作用力方向。三个触头在触头弹簧作用力方向上的电动力分别为F1=-83.49 N、F2=-79.09 N、F3=-85.21 N。

综上,通过仿真计算可得:三个动触头的电动斥力分别为:F1=82.87 N,F2=78.34 N,F3=84.6 N;均小于单个触头弹簧终压力159.9 N,故电动斥力不会将触头斥开,电动稳定性能够得到保障。

表3 各触头Holm力仿真数据汇总

4 试验验证

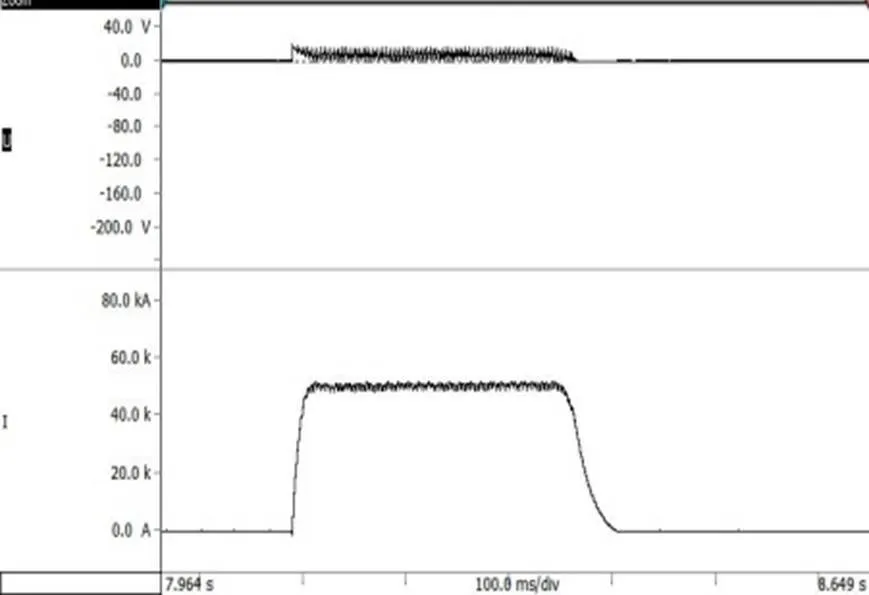

基于理论分析与仿真计算双项确认该触头结构的可靠性,设计并制造了某型直流接触器,并对其进行50 kA/250 ms短时耐受电流能力试验;试验电流为DC50.4 kA,通电时间256.2 ms,能量为707.9 MA2•s,试验波形如图9所示。

试验过程中,若动、静触头出现斥开现象,触头间的接触电阻在斥开瞬间将会增大,此时电流波形及电压波形均会发生波动,即触头斥开瞬间,电流波形会出现短时跌落再恢复,电压波形会出现短时升高再恢复。

由图9的试验波形可看出,在通电时间内,电流波形和电压波形持续平稳均未发生波动,说明触头在试验过程中未出现斥开现象,即试验成功通过。

图9 短时耐受电流能力试验波形

5 总结

本文设计了一种高短时耐受电流能力触头结构,先通过理论分析与仿真计算证明该结构的可靠性,然后将其应用于某型直流接触器,并设计

制造出试验样机,进行50 kA/250 ms短时耐受电流能力试验验证,通过三方面综合分析论证,证明该触头结构具有较高的短时耐受电流能力,满足现阶段轨道交通、直流牵引系统的应用需求,同时对高短时耐受电流能力的触头结构研发有一定的指导作用。

[1] 乔延华, 苏秀苹, 董天颖. 油阻尼断路器触头间电动斥力分析[J]. 电器与能效管理技术, 2017(16): 1-5,21.

[2] 张广智,尹家灿,赵鹏,等. 万能式断路器触头系统电动稳定性的仿真计算[J]. 电器与能效管理技术,2020(4):54-61.

[3] 许志红. 电器理论基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2014.

[4] 万祥军, 季慧玉, 陈正馨,等. 万能式断路器触头系统电动力仿真与试验研究[J]. 低压电器, 2012(16): 1-4.

[5] 李兴文, 陈德桂, 刘洪武, 等. 触头间电动斥力的三维有限元分析[J]. 高压电器, 2004(1): 53-55.

[6] 马海武,赵仙红. 电磁场理论[M]. 北京:北京邮电大学出版社,2004:105-110.

[7] 郑楠,苏秀苹,乔延华,等. 断路器触头结构中电动斥力仿真分析研究[J]. 电器与能效管理技术,2016(8):32-35,68.

Design and analysis of a high short time current withstand contact structure

Liu Zhe, Yao Wei, Wang Jinlong, Chen Cheng, Xie Fengqian

(Wuhan Changhai Electrical Technology Development Co., Ltd., Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)

TM564.1

A

1003-4862(2023)12-0024-04

2023-04-17

刘哲(1983-),男,高工。研究方向:直流开关电器。E-mail: 410407531@qq.com